RUFOR.ORG

»

Поэма о Максиме (часть 2)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

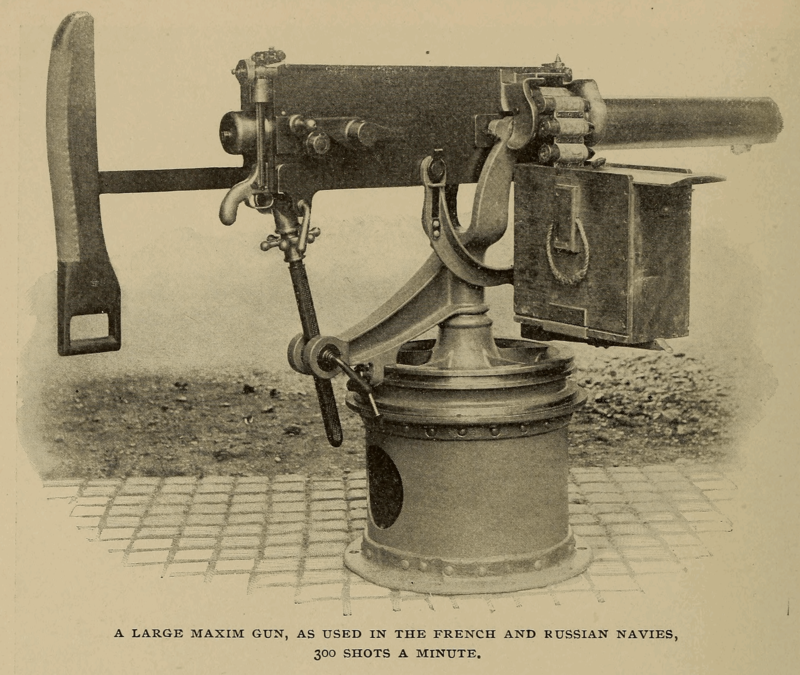

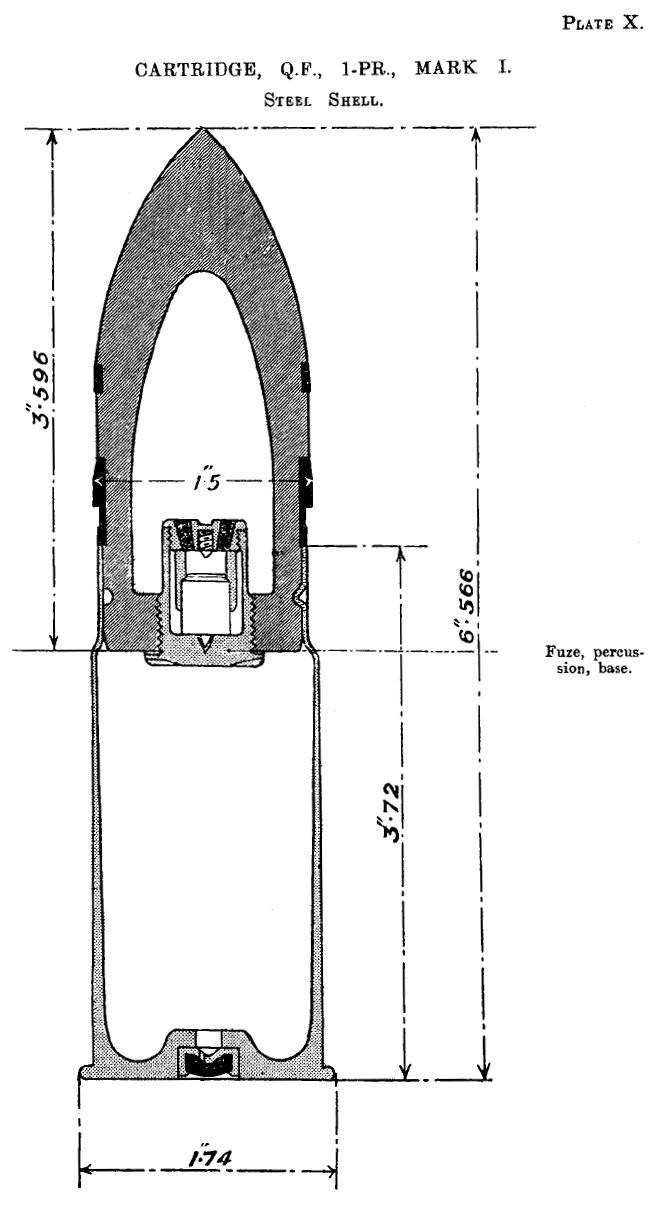

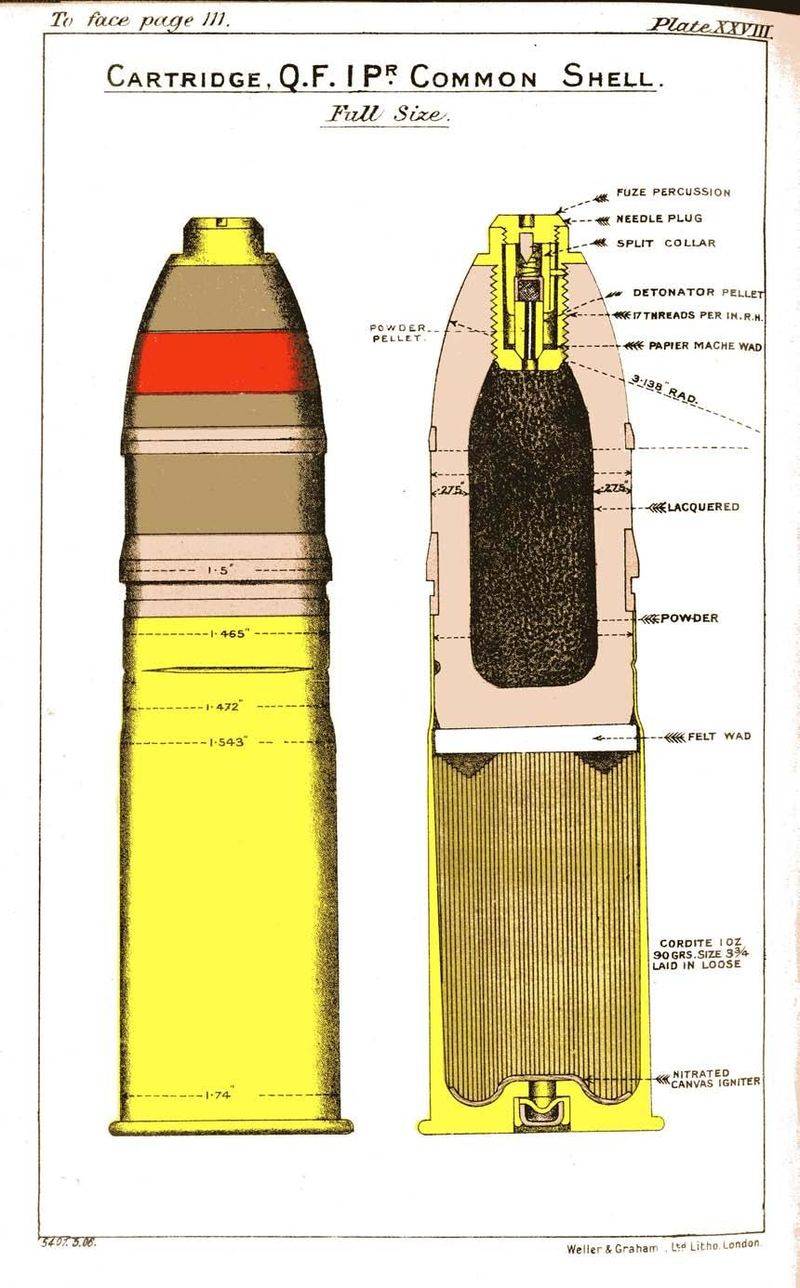

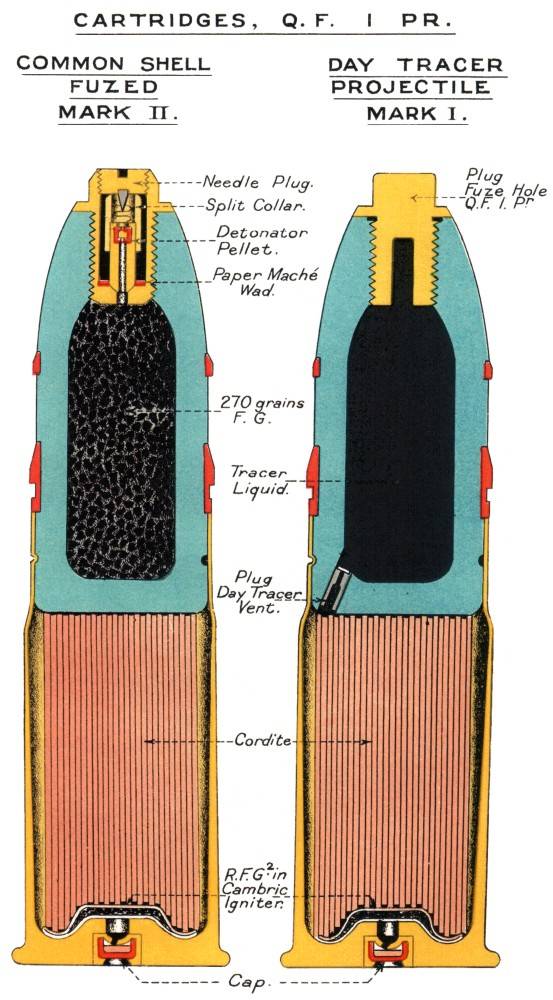

Очень точно наводит наводчик, А "максим", словно молния бьет. "Так, так, так!" - говорит пулеметчик, "Так, так, так!" - говорит пулемет. Музыка: Сигизмунд Кац Слова: В. Дыховичный, 1941г. Первый материал про пулемет Максима понравился читателям ВО, причем высказывались пожелания о том, чтобы в цикле статей было больше и более подробно рассказано и о самом Х. Максиме, и его насыщенной событиями жизни, и об изменениях в тактике пехоты, последовавших вслед за принятием его на вооружение, и о примерах применения, словом – предлагается написать целую книгу о человеке и пулемете. Честно скажу, что пока это сложно. Но в принципе ничего невозможного нет. Давайте не будем торопиться, и постепенно, я надеюсь, на большинство вопросов ответы будут получены. Ну, а пока пусть повествование развивается по плану, ведь продуманный план и последовательность в работе — это всегда половина успеха. Итак, продолжаем… Максим начал свои эксперименты с самозарядным огнестрельным оружием с патента на использование силы отдачи в винтовке Винчестера, в которой автоматическое перезаряжание осуществлялось путем установки на нее системы рычагов, связанных с пластиной на затыльнике приклада. Следующим его шагом было оружие, которое он назвал «Предтечей», и которое действительно стало «предтечей» нового вида оружия. 3 января 1884 года Максим подал патент на 12 различных разработок в области автоматического огнестрельного оружия. В это же время Максим привел в порядок мастерскую в Хаттон Гарден в Лондоне, где он и построил первый образец своего пулемета. Уже этот первый прототип содержал множество творческих решений, основанных как на своих собственных идеях, так и разработках его предшественников. Первый опытный образец пулемета образца 1884 года из фондов Королевского арсенала в Лидсе. Обратите внимание на массивный короб механизма и ствол воздушного охлаждения. В принципе уже тогда это был вполне работоспособный механизм, но из-за того, что в нем использовались патроны с дымным порохом, длительная стрельба из него была затруднительна. Особенностью конструкции этого пулемета стал гидравлический буфер-регулятор, защищенный патентом № 3493 от 16 июля 1883 года. Проход жидкости из одной части цилиндра в другую можно было регулировать с помощью рычага справа на коробе и таким образом изменять скорость движения затвора и менять скорострельность. Это было явным усложнением конструкции и впоследствии Максим от этого буфера отказался. Специалисты Королевского арсенала в Лидсе считают, что данный образец представляет собой самый ранний из сохранившихся пулеметов Максима и, следовательно, самый ранний известный нам образец автоматического оружия. Если посмотреть на этот первый его пулемет, то бросается в глаза его относительно короткий ствол и очень длинный короб. Кроме того, обращает на себя внимание расположение в нем лентоприемника: он находится в нижней части короба, а не в верхней, как это стало принято позднее, у самого ствола. Причина – в конструктивных решениях, заложенных в первый образец. Дело в том, что в нем патроны из ленты попадали в ствол не сразу из ленты, а через вспомогательный механизм – оребренный барабан, между ребрами которого и помещались патроны. Откатываясь назад за счет воздействия силы отдачи, ствол через систему рычагов извлекал патрон из ленты, а сама она продергивалась через приемник. При этом патрон попадал в барабан, по сути являвшийся накопителем, который тоже проворачивался. Теперь затвор шел вперед и заталкивал патрон из барабана в ствол, а сам ствол и затвор при этом скреплялись П-образной защелкой. Следовал выстрел, ствол и затвор откатывались назад, расцеплялись, затвор продолжал движение, извлекал гильзу, а при обратном ходе на его пути оказывался новый патрон из провернувшегося барабана. Плавность работы столько сложного механизма обеспечивал рычаг-маховик, вращавшийся в задней часть короба на 270 градусов и сжимавший при этом боевую пружину.  Максим сконструировал не только пулемет, но и разработал под него впечатляющее количество различных станков, удовлетворяющих всем требованиями тогдашних британских военных. У самого первого пулемета был уникальный спусковой механизм, который позволял регулировать скорость стрельбы - от 600 выстрелов в минуту или делать 1 или 2 выстрела. Ранние эксперименты показали также, что, когда кривошип маховика вращается непрерывно в одном направлении, система неудержимо ускоряется, поэтому рабочая версия получила кривошип, который вращался примерно на 270 градусов при каждом выстреле, а затем шел в обратном направлении. Схема устройства механизма самого первого пулемета Максима по патенту от 7 июля 1885 года. Вид на короб сверху. Патент от 7 июля 1885 года. Устройство матерчатой ленты и цилиндра-накопителя патронов. Патент от 7 июля 1885 года. В принципе, одной только этой кривошипной рукоятки было бы достаточно, чтобы пулемет мог стрелять. Крути ее, и пулемет начнет стрелять. То есть система, в принципе, была близка к митральезе Гатлинга. Но наличие пружины превращало устройство в автомат, где рукоятку нужно было провернуть только перед первым выстрелом, а дальше уже все шло само по себе. Последующие образцы пулемета Максима отличались от первого значительным сокращением длины короба и упрощением конструкции механизма. Максим также был первым, кто задумался о водяном охлаждении ствола. Он заметил, что вода является лучшим средством для отведения тепла, чем сталь (то есть требуется больше тепловой энергии для повышения температуры воды, чем для повышения той же массы стали на одинаковое количество градусов). Пулемет Максима сыграл исключительно важную роль в продвижении англичан по Африке. Не будь его, им никогда бы не удалась их африканская экспансия. «Китченеровская армия» (1915 г.). Со временем пулемет Максима стал неотъемлемой частью арсенала британской армии. Но особую роль ему довелось сыграть в годы Первой мировой войны. Ну, а дальше Максим сделал несколько экземпляров пулемета-прототипа, добился от них надежной работы, а затем широко объявил о своих разработках в прессе, где о них сразу же начали писать, как о знаковой в военном деле. Стоит отметить, что этот пулемет был разработан и публично показал в 1884 году – то есть еще за год до изобретения бездымного пороха. Все работы Максима над ним велись под патроны калибра .45 Гарднера-Гатлинга, что делает его работу по созданию надежного пулемета еще более впечатляющей. Недаром Максим все время подавал дополнительные патенты во время этой работы, создавал устройства, облегчающие работу автоматики в условиях быстро образующегося порохового нагара. Естественно, что появление патронов с бездымным порохом хотя и обесценило все эти его разработки, но зато стало настоящим подарком для него, как для оружейника.  Корабельная версия пулемета Максима калибра 37-мм М1895 г. Чтобы лучше использовать возможность ведения автоматического огня, на который способен его пулемет, Максим также разработал механизм подачи, более сложный, чем вертикальные магазины, применявшиеся на митральезах Гатлинга и Гарднера. Фактически он придумал две системы подачи: подача патронов при помощи ленты и подача из магазина-барабана. Барабан надевался на короб пулемета сверху, и конструктивно был очень похож на барабанный магазин от пулемета Льюиса, который поступил на службу позднее. Тем не менее, Максим решил, что ленточный механизм является более практичным и в дальнейшем совершенствовал только его, оставив разработку барабанных магазинов. Ничем иным, кроме размеров (и масляного демпфера отдачи), 37-мм автомат Максима от своего предшественника-пулемета не отличался. В ходе испытаний Максим отстрелял более 200 000 патронов с помощью своих пулеметов-прототипов с минимальным количеством поломок и задержек, что по тому времени было просто фантастическим достижением! Однако размеры его пулемета и техническая сложность не позволяли применить его в армиях того времени. И Максим последовал совету своего друга сэра Эндрю Кларка (генерального инспектора укреплений) и вернулся к чертежной доске, стремясь добиться такой простоты конструкции, чтобы его пулемет полностью разбирался без инструментов за считанные секунды.  На палубе американского корабля «Виксен»,1898 г. Одновременно с пулеметом винтовочного калибра тогда же в конце 1880-х годов Максим создал его увеличенную версию калибра 37-мм. Это был калибр, позволявший использовать разработанную конструкцию с минимумом переделок, но при этом вес снаряда не должен был превосходить 400 грамм (0,88 фунта), поскольку это был самый легкий разрывной снаряд, разрешенный к использованию в соответствии с Санкт-Петербургской декларацией 1868 года и подтвержденный Гаагской конвенцией 1899. Германский вариант QF 1-фунтовой пушки «пом-пом» (Музей военной истории в Йоханнесбурге) И его английский аналог образца 1903 г. (Имперский музей войны, Лондон) Ранние версии были проданы под маркой Mаксим-Норденфельд, в то время как версия на британской службе (с 1900 года) выпускалась фирмой «Виккерс, сыновья и Максим» (VSM), поскольку «Виккерс» выкупила активы фирмы «Максим-Норденфельд» в 1897 году. Все эти образцы фактически являются одним и тем же оружием.  QF1-фунтовый стальной снаряд Mk I М1900 г.  Осколочно-фугасный боеприпас.  К пом-пому полагались и трассирующие снаряды (справа), разрывного заряда не имевшие. Сначала британские военные отклонили и это предложение Максима, и 37-мм «автопушка» поступила в коммерческую продажу, в том числе и в Германию, а оттуда попала к бурам в Южную Африку как раз к началу Второй англо-бурской войны. Однако оказавшись под огнем максимовских орудий, они быстро изменили свое мнение и закупили их уже для британской армии. В Трансвааль было отправлено от 50 до 57 таких орудий, которые хорошо зарекомендовали себя в боях. Одновременно «пом-помы» (так их назвали за характерный звук выстрела) попали во флот, как противокатерное и противоминоносное оружие. В годы Первой мировой войны эти орудия в сухопутных частях британской армии не использовались, но устанавливались на кораблях в качестве средства ПВО и бронеавтомобилях «Пирлесс», в том числе и сражавшихся в России в составе присланного англичанами бронедивизиона. Продолжение следует… Автор: В. Шпаковский |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Поэма о Максиме. Последняя песнь поэмы (часть 7) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.08.2018 18:39 |

| Поэма о Максиме (часть 4) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 05.06.2018 17:55 |

| Поэма о Максиме. Интерлюдия (часть 5) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.06.2018 16:46 |

| Поэма о Максиме (часть 3) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 18.05.2018 14:38 |

| Поэма о Максиме (часть 1) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.05.2018 11:40 |

Линейный вид

Линейный вид