RUFOR.ORG

»

Поэма о Максиме. Интерлюдия (часть 5)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

«Интерлюдия – это эпизод, выступление, пьеса или сцена. Такое толкование данному термину приведено в «Словаре русских синонимов»».

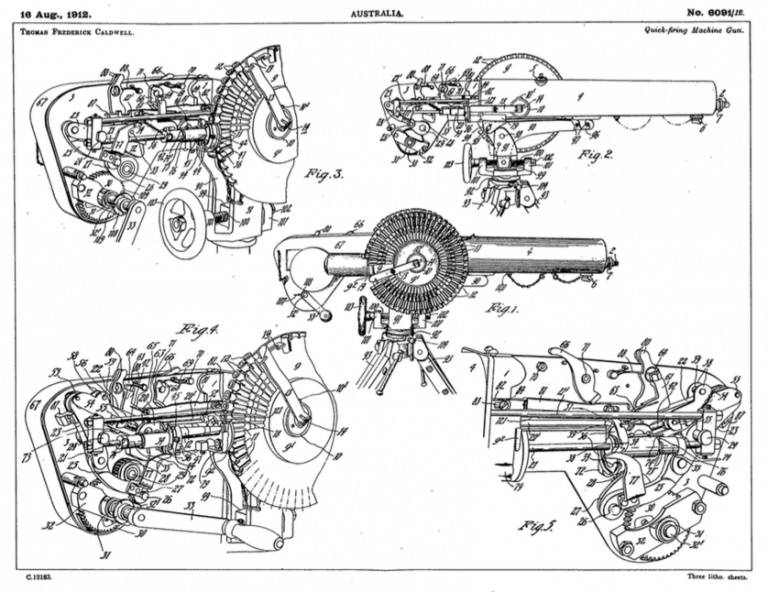

А сейчас есть смысл немного прервать наше повествование о Х.Максиме и его пулемете и немного «забрести в ту степь». То есть посмотреть, а что в это же самое время делали другие изобретатели. Ведь не один же Максим был умным и образованным инженером. Были люди и образованнее, чем он, закончившие университеты, строившие мосты и паровозы, разрабатывавшие сложные станки и оборудование для тех же оружейных заводов, словом – люди, по крайней мере, ему не уступавшие в интеллекте, знаниях и опыте. Были такие? Безусловно, а вот чем они занимались в это же самое время мы сейчас и посмотрим. Пулемет Сальватора-Дормуса, первая модель. А было так, что едва только слухи о работах Максима попали в соответствующие круги, работы над пулеметом начали очень многие. Так, в 1888 г. полковник Австро-венгерской армии Георг Риттер фон Дормус и эрцгерцог Габсбург Карл Сальватор получили патент на разработанную ими конструкцию пулемета, имевшим полусвободный качающийся затвор. Само по себе это было делом из ряда вон выходящим. В России было немыслимым делом, чтобы дворянин, военный, а тем более титулованная особа занимались получением патента, что-то там изобретали и чертили чертежи. Это было просто неприлично. Полковник в компании с великим князем хлопочет о патентовании… да это просто скандал. Но вот в Австро-Венгрии к этому относились иначе. Кстати, это была далеко не единственная их работа. Сальватор и Дормус запатентовали также несколько сконструированных ими автоматических винтовок, а в 1894 г. (два года спустя после смерти Сальватора) уже один Дормус получил на них обоих патент на самозарядный пистолет. Но в металл воплотился только лишь их пулемет, причем большой известности при этом не сыскал. Хотя и многим специалистам того времени он понравился. Понравился прежде всего своей очевидной простой, так как сам «максим» в те годы считался исключительно сложным оружием. Производство нового пулемета развернули на предприятии «Шкода» в г. Пльзень. Причем фирма «Шкода» была уже тогда лидером в Австро-Венгрии в области машиностроения, но вот стрелковое оружие стала производить впервые. Схема устройства и кинематика пулемета Сальватора-Дормуса. Технологическую доработку пулемета проводил инженер Андреас Радованович. Уже в 1890 г. им была представлена готовая конструкция, а в 1891 г. пулемет Сальватора и Дормуса прошел официальные испытания на стрельбище вблизи от Пльзеня. На вооружение австро-венгерской армии пулемет поступил в 1893 г. под названием Mitrailleuse M/93. Его использовали во флоте, и для вооружения крепостей, где их устанавливали в казематах либо на парапетах на шкворне. По не проверенным сведениям, в 1900 г. во время «восстания боксеров» в Китае пулеметы М/93 вроде бы использовались при обороне австро-венгерского посольства в Пекине. К числу многочисленных особенностей этого пулемета прежде всего нужно отнести устройство его автоматики, которая действовала посредством отдачи полусвободного затвора, а тот в свою очередь качался в вертикальной плоскости по типу затвора винтовки «Ремингтон» 1867 г., откидной затвор которой при выстреле подпирался курком. В пулемете Сальватора-Дормуса затвор подпирал фигурный подпружиненный шатун, а положение и осей, и профилей соприкасающихся поверхностей затвора и шатуна были подобраны так, чтобы их трение друг о друга замедляло отход затвора от ствола, сила отдачи которого так же, как и у Максима заставляла отходить назад. Причем, замедляло настолько, что этого времени пули хватало, чтобы покинуть ствол, а давление газов упало бы в нем до безопасного уровня. Шатун соединялся штоком с винтовой возвратной пружиной, которая находилась в длинной трубке, расположенной позади короба. Внизу находился маятниковый регулятор, позволявший изменять темп стрельбы от 280 до 600 выстр/мин. Охлаждался ствол водой, так же, как и в пулеметах Максима. Прицел — простейший, стоечный. Все это было продумано неплохо, но вот дальше конструкторы пошли на поводу у военных, которым ленточное питание казалось слишком уж расточительным, поэтому они оснастили свой пулемет расположенным сверху магазином, из которого патроны сыпались внутрь под воздействием силы тяжести. С затвором был при помощи шарнира связан рычаг, который досылал патроны в патронник, когда затвор двигался вперед. Этот же рычаг выталкивал вниз стреляные гильзы. То есть короб пулемета снизу был открыт, что увеличивало опасность его засорения, а вот расположенный открыто маятник мог быть легко поврежден. Кроме вертикального магазина на пулемет также сверху крепилась масленка. Устройство масленки было простым. Это была емкость с ружейным маслом и подпружиненным стержнем, закрывавшим выходное отверстие. Всякий раз, когда патрон нажимал на этот стержень, на него стекала капля масла. С одной стороны, это и в самом деле облегчало экстракцию, но в перегретом патроннике масло начинало гореть и пулемет окутывался облаком сизого дыма. Масло требовалось менять регулярно, так как стрельба несмазанными патронами приводила к задержкам. Стрелял пулемет патронами 8x50 мм. В 1902 г. была создана модификация М/02 и для армии, имевшая треножный станок с броневым щитом и сидением для стрелка. На щит можно было закрепить канистру с водой для повышения эффективности охлаждения ствола. Вариантов станка было два: легкий пехотный станок-тренога, и кавалерийский, с однобрусным лафетом на колесах, с креплением щита и укладкой для патронных коробок, а также передком. Сравнительно дешевый и «легкий» пулемет «Шкода» вызвал интерес в Румынии, которая приобрела несколько таких пулеметов для изучения, а также в Японии и Голландии. Но даже в собственной армии количество этих пулеметов было невелико. M/02 (слева), М/09 (справа) А тут на вооружение ко всему прочему был принят пулемет Шварцлозе, и фирме «Шкода» пришлось конкурировать с ним. С этой целью были разработаны два образца 1909 и 1913 гг. (М/09 и М/13), имевшие уже ленточное питание, а вот регулятор темпа стрельбы решили убрать. Холщовая патронная лента заправлялась в приемник слева-снизу короба, а выходила их него слева-сверху. На трубке возвратной пружины придумали закрепить плечевой упор. Причем пулемет получил даже оптический прицел. Но все равно пулемет Шварцлозе (о нем на страницах ВО была большая статья) оказался более предпочтительным, нежели пулемет Сальватор-Дормус. А теперь давайте отправимся в северную Швецию, родину «шведских спичек» и, как это не странно звучит – пулемета, предложенного и даже запатентованного еще в 1870 году, то есть задолго до появления первых патентов на пулемет Максима! Получил его лейтенант шведской армии Д. Х. Фриберг, но в металле воплотить не мог. Вернее, первые прототипы появились только в 1882 году и оказалось, что его система не работает с патронами на дымном порохе! А вот у Максима работала, так что про пулемет Фриберга все сразу же благополучно забыли. Вот он какой – этот необычный полустанковый, полуручной пулемет Кьельмана! (Музей Армии в Стокгольме) Самое главное, что он придумал… необычную для того времени систему запирания при помощи ударника. В заключительной фазе движения ударник выталкивал боевые выступы затвора в вырезы в боковых стенках ствольной коробки, тем самым запирая затвор в самый момент выстрела. Аналогичная система запирания стояла и на самом известном советском ручном пулемете ДП, так что работоспособность ее была подтверждена на практике. А потом случилась так, что патенты Фриберга в 1907 году попали на глаза некоему Рудольфу Хенрику Кьельману и он, выкупив их, а затем и доработав конструкцию под 6.5×55 мм патрон с бездымным порохом, получил вполне работоспособный пулемет. Причем не просто пулемет, а очень легкий, несмотря на применение водяного охлаждения, с вертикальным магазином – т.е. нечто вроде ручного или легкого пулемета с сошкой. Сам автор ведет из него огонь. Вот только оказалось, механизм разведения запирающих элементов ударником требует очень точного изготовления и высокосортных сталей. И любая, даже самая маленькая неточность в изготовлении может привести к ненадежной работе, ускоренному износу деталей пулемета и выходу его из строя. Поэтому шведы хотя и приняли пулемет Кьельману на вооружение под названием Kulsprutegevär m/1914, сумели изготовить их всего 10 штук. Слишком уж сложным и дорогим оказалась выделка даже для них этого внешне, казалось бы, простого и несложного механизма. Другой необычный пулемет, хотя и внешне похожий на «максим», появился в Италии. Его развитие началось в 1901 году, когда офицер итальянской армии Джузеппе Перино запатентовал конструкцию пулемета с необычной системой питания. Патроны для него располагались в 20-зарядных кассетах (как, например, на пулемете Гочкиса), но вместо того, чтобы выбрасывать стреляные гильзы наружу, механизм пулемета вставлял их обратно в кассету! Когда все 20 патронов были израсходованы, кассета выпадала с правой стороны короба, и ее можно было тут же упаковать и отправить вместе с гильзами на перезарядку. Идея заключалась в том, чтобы не допускать, чтобы горячие гильзы попадали солдатам под ноги и засоряли позицию, а кроме того, таким образом экономился цветной металл. Пулемет Перино М1908. Калибр 6.5 мм. Необычной была и система питания патронами. Если в пулемете Гочкиса кассеты с патронами вставлялись слева по одной, то Перино придумал установить слева ящик для пяти магазинов, из которых только самый нижний автоматически подавался в нижнюю часть пулемета для стрельбы. Помощнику стрелка было достаточно просто подкладывать сверху новые магазины, чтобы пулемет мог вести огонь непрерывно. Даже в «максиме» требовалось периодически менять ленту, а вот из «перино», зарядив всего лишь один раз, можно было теоретически стрелять непрерывно. Пулемет Перино. Хорошо видно устройство системы питания патронами. К сожалению, для Перино его пулемет был признан правительством «Совершенно секретным». Он медленно испытывался и из-за своей секретности никогда не участвовал в широкомасштабных показах. Поэтому, когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, Перино проиграл пулемету «Фиат-Ревелли», поскольку тот был готов к массовому серийному производству, а вот конструкцию Перино нужно было еще только к нему готовить!  Крепление пулемета «максим» на треноге. Музей Окленда. Новая Зеландия. В некоторых странах «творчески» подошли к усовершенствованию не самого пулемета Максима, а станка к нему. Тут были созданы разные системы: и треножные, и салазочные, и колесный станок Соколова, однако при всей их внешней несхожести они конструктивно очень близки, так как крепление пулемета к станку на всех этих станках практически идентично и осуществлялось за проушину в нижней части короба. Крепление пулемета на станке Соколова. А вот в Швейцарии почему-то решили создать принципиально свой станок. Им не понравилась английская тренога и немецкие «салазки», и они придумали «приспособление», в котором крепление их пулемета калибра 7.5-мм образца 1894 к станку осуществлялось… на конце кожуха ствола! Определенная логика в этом, вроде бы, была. Станок получился рекордно легким, а главное ствол, закрепленный на нем практически у самого дульного среза, не испытывал такой тряски, как стволы пулеметов на «обычных» станках. Пулемет М1894 калибра 7,5-мм. То есть теоретически стрельба из него была более точной. Однако, в итоге получилось так, что весь вес тела пулемета теперь приходился на руки стрелка. Он должен был лежать или сидеть и… стрелять, удерживая пулемет на весу. Согласитесь, что «удовольствие» это ниже среднего. Но так как Швейцария не воевала, то… «сошло и так».  Крепление пулемета на швейцарском станке. Другой оригинальной разработкой стала транспортировка пулеметов максим при помощи собачьих упряжек. И в самом деле: кому возить пулемет по полю боя или к нему? Лошадь для этого слишком уж велика, а пулемет для нее мал. Конечно, можно использовать вьюк, но тогда перед стрельбой станок надо развьючить и собрать, а для этого требуется время.  Бельгийская пулеметная упряжка начала ХХ века. Между тем в Бельгии собачьи упряжки давно развозили по городам молоко. И по размерам пулемет со станком были немногим больше и тяжелее тележки с молочными бидонами. Вот так в бельгийской армии подобная система транспортировки пулеметов и прижилась!  Для транспортировки пулеметов использовались станки нескольких видов и разные породы собак. Ну и наконец, банальная история «возвращения на круги своя». Ну это когда история делает один виток и очень часто, хотя и в совершенно новых условиях, пытается вернуться к своему началу, к тому, с чего ушла. А ушла история пулеметов от… митральез, в которых привод механизма осуществлялся, так сказать, «ручным приводом». Пулемет Х. Максима решил эту проблему раз и навсегда. Теперь стрелку не надо было одновременно и прицеливаться, и думать о том, чтобы крутить рукоятку митральезы с постоянной скоростью и ни в коем случае ее не ускорять. Но этот опыт либо забылся, либо его просто проигнорировали, но как бы там ни было, но нашелся человек, австралиец Томас Ф. Колдвелл из Мельбурна, который в 1915 году получил патент на пулемет… с ручным приводом, с которым и поехал в Англию, чтобы предложить его британской армии. Пулемет был похож на пистолет Максима, но имел два ствола, способные стрелять одновременно или порознь, обеспечивая скорострельность 500 выст. / мин. Питание – магазинное из дисковых магазинов на 104 патрона. По его мнению, их использование было предпочтительнее ленты, которая была подвержена заклиниванию. Колдуэллу удалось продать свое изобретение за 5 000 фунтов стерлингов наличными, и выторговать 1 фунт стерлингов за каждый пулемет, произведенный в Великобритании, и еще десять процентов вознаграждения, полученного от продажи его пулемета или лицензий на него иностранцам.  Схемы устройства пулемета Колдвелла. Пулемет был рассчитан под стандартный британский патрон .303 и имел водяное охлаждение. Сам изобретатель считал, что ручной привод, которым он оснастил свое детище, очень удобен, так как позволяет регулировать скорострельность вращением рукоятки. Кроме того, точность изготовления деталей уже не играла такой роли, как в пулемете Максима. То есть он был проще и потому дешевле. Но недаром сказано, что «иная простота – хуже воровства!». Пулемет Колдвелла в итоге на вооружение ни в одной армии мира принят так и не был! Продолжение следует… Автор: В.Шпаковский |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Поэма о Максиме. Последняя песнь поэмы (часть 7) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.08.2018 18:39 |

| Поэма о Максиме (часть 4) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 05.06.2018 17:55 |

| Поэма о Максиме (часть 3) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 18.05.2018 14:38 |

| Поэма о Максиме (часть 2) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 16.05.2018 15:00 |

| Поэма о Максиме (часть 1) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.05.2018 11:40 |

Линейный вид

Линейный вид