RUFOR.ORG

»

Тяжелый и грациозный ИС-7

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Создание одного из последних тяжелых танков Советского Союза – ИС-7 – началось еще в 1944 году. Во второй половине 44-го конструкторский коллектив под руководством Ж.Я. Котина вознамерился обобщить весь опыт, полученный при боевой эксплуатации тяжелых танков и сделать на его основе новую бронированную машину. Правда, начальство этот энтузиазм не разделило: нарком танковой промышленности В.А. Малышев не поддержал идею. Однако Котин был настойчив и стал продвигать идею через руководителя НКВД Л.П. Берию. Нарком внутренних дел заинтересовался предложением и посодействовал началу работ. Более того, зимой 45-го было развернуто сразу три проекта, которые в итоге привели к созданию самого тяжелого отечественного танка ИС-7. Согласно отечественной традиции, все новые проекты носили наименование «Объект», но отличались номерами. Это были «Объект 257», «258» и «259». Три разных танка имели как преимущества, так и недостатки.

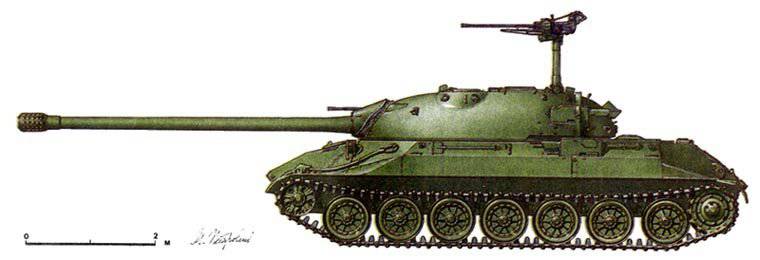

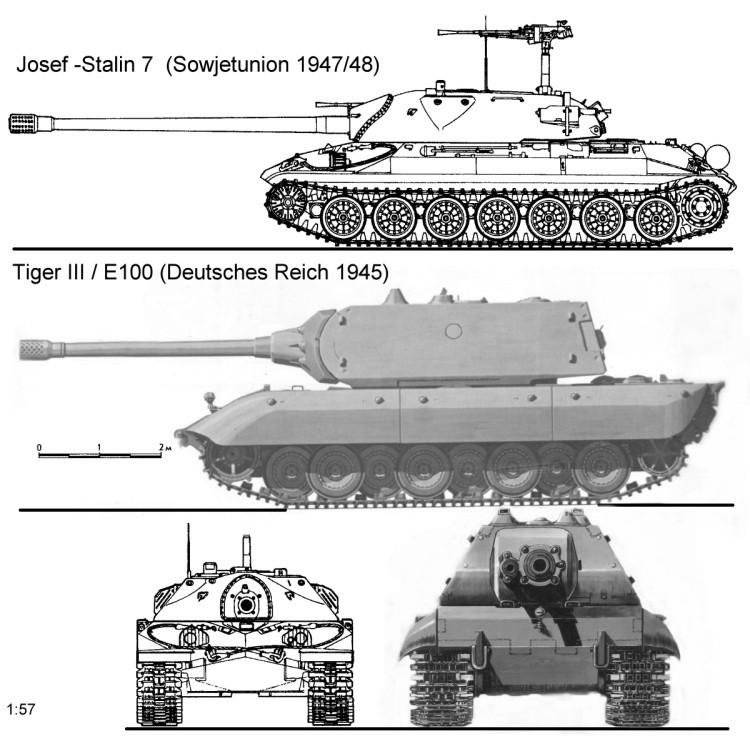

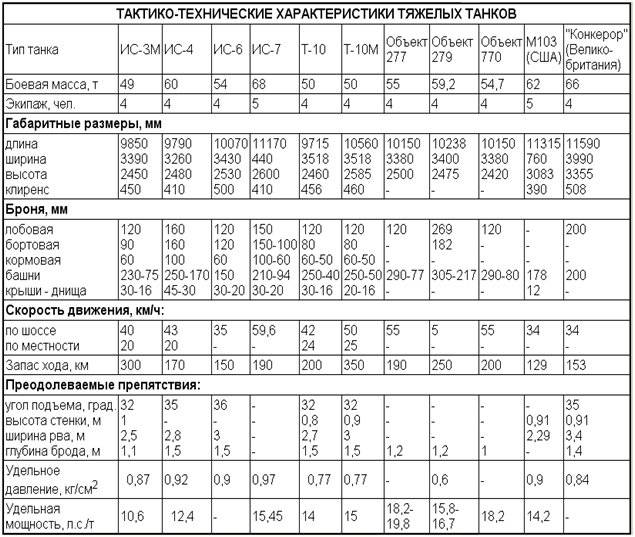

ИС-7 на испытаниях Опытный образец 1948 года во дворе завода. На этой машине отсутствуют пулеметы в корме башни и зенитная установка. Фото из коллекции М.Коломийца Опытный образец 1948 года во дворе завода. На этой машине отсутствуют пулеметы в корме башни и зенитная установка. Фото из коллекции М.Коломийца После анализа созданных проектов и отбора полезных решений лучшие наработки были собраны в «Объекте 260», разработка которого началась летом 45-го. Альтернативным названием танка стал индекс ИС-7 – эта машина была призвана продолжить линейку тяжелых танков «Иосиф Сталин». Воспользовавшись опытом недавно окончившейся войны, конструкторы под руководством Котина смогли выполнить все инженерные работы в считанные месяцы. Уже 9 сентября был утвержден полный пакет рабочих чертежей. Немалая заслуга в этом принадлежит ведущему конструктору Н. Шамшурину. Помимо общей координации проекта, он был одним из инициаторов создания узкоспециализированных конструкторских групп; именно этот подход к разработке позволил проводить все работы в сравнительно малые сроки. Кроме того, разделение на группы помогло создать и ввести в конструкцию ИС-7 ряд интересных нововведений, ранее не применявшихся в советском танкостроении. Наименее оригинальной была конструкция бронированного корпуса. Катаные и литые листы брони сваривались в единую конструкцию. При этом ряд бронеплит устанавливался под значительными углами, до 60°. Вместе с лобовой и бортовой броней толщиной до 150 миллиметров углы наклона сулили значительное улучшение уровня защиты. Лобовая часть танка, как и на предыдущих тяжелых танках, делалась по схеме «щучий нос», однако, в отличие от прочих бронемашин, имела немного меньший размер и не так выдавалась вперед. Башня «Объекта 260» являлась дальнейшим развитием соответствующего агрегата танка ИС-3. Литая башня имела толщину от 50 миллиметров на крыше до 210 в лобовой части. К этому прилагалась 350-миллиметровая маска орудия. Внутри забронированного объема располагался экипаж из пяти человек. Рабочие места четырех из них были размещены в боевом отделении и башне. В ходе проектирования моторно-трансмиссионной группы и ходовой части также было применено несколько ноу-хау, хотя и не всегда однозначно удачных. К примеру, уже на ранних стадиях проекта было предложено разместить внутри моторно-трансмиссионного отделения дополнительные баки. Ввиду наклона бортовых листов, там образовывался ничем не занятый объем, в котором нельзя было разместить какие-либо агрегаты. В связи с этим свободное пространство под бортами и в подмоторном постаменте было занято топливом. Однако вскоре от баков рядом с двигателем пришлось отказаться – еще до начала строительства опытного образца выяснилось, что вибрации от мотора и трансмиссии могут разрушать сварные швы баков и приводить к течи топлива. При определенных обстоятельствах это грозило пожаром. Стоит отметить, что «Объект 260» все же получил интересное нововведение, связанное с топливной системой. Дело в том, что это был первый отечественный танк, на котором применили мягкие топливные баки. Благодаря простоте изготовления емкости сложной формы, увеличилась эффективность распределения внутренних объемов, а общее количество дизельного топлива выросло с 750 литров танка ИС-3 до 1300 л у ИС-7. Кроме того, почти в два раза увеличился запас хода.  Деревянная модель танка ИС-7 в натуральную величину. 1946 год. Фото из коллекции М.Коломийца Опытный образец 1948 года во дворе завода. На этой машине отсутствуют пулеметы в корме башни и зенитная установка. Фото из коллекции Г.Петрова Что касается собственно двигателя и трансмиссии, то их облик сформировался далеко не сразу. Первоначально в ходе проекта «260» рассматривалось сразу четыре варианта комплектации и компоновки моторно-трансмиссионной группы. В качестве двигателей предлагались дизели КЧ-30 мощностью в 1200 л.с. или два В-12 по 600 л.с. каждый. Для взаимодействия с каждым двигателем предлагалось по два варианта трансмиссии. В первом случае это были привычные механические механизмы, во втором – электрическая система. Так, для двигателя КЧ-30 предназначалась спарка из двух генераторов по 323 кВт каждый, а для В-12 – два по 336 кВт. Два тяговых электродвигателя во всех вариантах с электротрансмиссией были одинаковыми и имели мощность эквивалентную 315 л.с. Вне зависимости от применяемой трансмиссии, мощные двигатели требовали достаточно большой объем. Дошло до того, что на днище танка попросту не оставалось места для торсионов нужной длины. Для сохранения требуемых характеристик подвески впервые в отечественной практике были применены т.н. пучковые торсионы. Вместо одного длинного стержня амортизация осуществлялась пакетом из семи, имевших меньшие линейные размеры и сечение. Это положительным образом сказалось не только на плавности хода, но и на высоте всей бронемашины. Еще одно оригинальное изменение привычных схем было связано с опорными катками. В отличие от предыдущих танков конструкторского бюро Ж.Я. Котина, ИС-7 оснащался крупноразмерными катками, которые не требовали установки дополнительных поддерживающих роликов – верхняя часть гусеницы «бежала» прямо по опорным каткам. Особо стоит отметить оригинальную конструкцию гусениц. Литые траки новой гусеницы имели резинометаллический шарнир, благодаря которому был ощутимо снижен износ гусениц и шум при движении. Кроме того, литье траков обходилось дешевле штамповки, хотя в таком случае требовалась дополнительная обработка технологических отверстий. И все же расходы на литье и «на напильник» были ощутимо меньше, чем ранее. В то же время, перед запуском производства прототипов танка пришлось значительно переработать оригинальную идею для того, чтобы более дешевый технологический процесс не мешал изготовлению серийных бронемашин. В начале 1946 года «Объект 260» был значительно доработан, однако название проекта осталось без изменений, что порой вызывает путаницу. Причиной доработок стал ряд выявленных недостатков ранее примененных решений, а также проблемы у смежников. Завод №77 никак не мог довести до ума спарку из двух 600-сильных двигателей, из-за чего пришлось искать альтернативные решения. Аналогичным образом обстояли дела со специализированным танковым дизелем на 1200 лошадиных сил. Из-за таких проблем конструкторам Ленинградского Кировского завода в срочном порядке пришлось связываться с Заводом №500 и в сжатые сроки адаптировать для танка авиационный дизель АЧ-300. Под названием ТД-30 этот мотор был установлен на первые прототипы ИС-7.  Представители ГБТУ и руководство Кировского завода осматривают опытный образец 1946 года. Фото из коллекции П.Липатова 8 сентября 1946 года первый построенный «Объект 260» обновленного проекта был передан на испытания. До конца того же года он успел проехать по полигону порядка тысячи километров. Максимальная скорость 66-тонной машины на шоссе превышала 60 км/ч. По разбитой дороге ИС-7 разгонялся до вдвое меньших скоростей. Для тяжелого танка это было более чем хорошо. Оригинальный пучковый торсион подвески также заслужил положительные отзывы. 25 декабря 46-го на полигон отправили второй прототип. Несколько месяцев спустя рабочие ЛКЗ собрали два бронекорпуса, предназначенных для пробного обстрела. Металл корпуса и башни выдерживал попадания калиберных снарядов всех немецких противотанковых пушек калибра до 128 миллиметров. Также производились испытания с обстрелом из 130-мм орудия С-70. В отчете об испытаниях говорилось, что попадания никак не сказались на состоянии собак, находившихся внутри танков-мишеней. И все же есть определенные сомнения в том, что экипаж мог бы сохранить спокойствие или даже работоспособность после попадания 130-мм снаряда, пусть даже и без пробития брони. К тому времени, когда собирались первые экземпляры «Объекта 260», Центральное артиллерийское конструкторское бюро совместно с пермским заводом № 172 разработало и изготовило пробную партию 130-миллиметровых танковых пушек С-26. Орудие со съемным казенником и щелевым дульным тормозом обеспечивало 33-килограммовому снаряду скорость на уровне 900 метров в секунду. В укладках танка помещался 31 снаряд раздельного заряжания. Клиновой затвор с полуавтоматикой копирной системы, а также механизм досылания позволил довести скорострельность пушки до 6-8 выстрелов в минуту. Тем не менее, по ряду причин от орудия С-26 вскоре отказались. В 1946 году в том же ЦАКБ под руководством В.Г. Грабина была создана танковая пушка С-70 аналогичного калибра. В том же году было собрано три прототипа орудия, а к 1948-му сдана пробная партия из пятнадцати экземпляров. Нарезная пушка С-70 имела более высокие характеристики, чем С-26. Так, калиберный бронебойный снаряд покидал ствол со скоростью 1030 м/с, что позволяло на расстоянии в километр пробивать до 280 миллиметров гомогенной брони. Подкалиберный снаряд, в свою очередь, имел скорость 1800 м/с и на том же расстоянии прошивал 350-миллиметровую преграду. Внутри перекомпонованного под С-70 боевого отделения помещалось по три десятка снарядов и гильз. Начиная с третьего экземпляра ИС-7, пушка С-70 стала его главным оружием. Дополнительное вооружение танка на этом этапе имело в своем составе солидное число пулеметов: 14,5-мм КПВ и два 7,62-мм РП-46 были установлены в одном пакете с пушкой и играли роль спаренного вооружения. Еще четыре пулемета РП-46 размещались по бортам корпуса и башни, два на корпусе предназначались для стрельбы вперед, два других на башне – назад. Наконец, восьмой пулемет (КПВ) размещался на башне и использовался в качестве зенитного. Впоследствии на всех вариантах «Объекта 260» количественный состав пулеметов не будет меняться, хотя на ряде машин будут установлены не РП-46, а СГМТ. В то же время, конструкция пулеметных установок была сырой и потребовала немало доработок. Перед производством пробной партии из четырех машин очередные изменения претерпела силовая установка. Дизель ТД-30 заменили двигателем М-50Т. Этот морской дизельный мотор имел 12 цилиндров и максимальную мощность в 1050 лошадиных сил. Конечно, это было меньше, чем у требовавшейся спарки, но выбирать не приходилось – создание новых двигателей шло крайне медленно и без особых успехов. Примечательно, что при установке двигателя М-50Т пригодились ранние наработки по пучковым торсионам: с их помощью не потребовалось значительно переделывать внутренний объем моторно-трансмиссионного отделения. За 1948 год из цехов Ленинградского Кировского завода вышло четыре новых танка ИС-7 с пушками С-70. После недолгих заводских испытаний их передали испытателям от министерства обороны. Испытатель Е. Кульчицкий, которому было доверено начать ходовые испытания новых танков, крайне положительно отзывался о характеристиках «Объекта 260». По его словам, даже на максимальной скорости в 60 километров в час тяжелый танк легко слушался рычагов: «машина абсолютно покорна водителю». Дальнейшие пробеги под управлением водителей Е. Кульчицкого, В. Ляшко и К. Ковша полностью подтвердили все отзывы, а также помогли собрать ряд важной информации относительно рекомендуемых режимов работы двигателя. Пробные стрельбы также прошли, в целом, удачно. Проблемы начались немного позже.  ИС-7. Опытный, изготовлен в 1948 г. Масса - 68т., экипаж - 5 человек, длина - 7380 мм, ширина - 3400 мм, высота - 2480 мм. Вооружение - 130-мм пушка (боекомплект 28 снарядов), 12,7-мм спаренный с нею пулемет, шесть 7,62-мм пулеметов (четыре установлены впереди, на гусеничных полках и на бортах башни, управлялись дистанционно), 12,7-мм зенитный пулемет на крыше башни (в походном положении складывался на левый борт). Бронирование - лоб башни - 210 мм, лоб корпуса - 150 мм. Мощность двигателя - 1050 л.с., скорость - 59 км/ч, запас хода - 300 км. Рис. Михаила Петровского (Историческая серия "Техники-Молодежи" 1990 года)  Любителям сравнивать - ИС-7 (68 т., экипаж - 5 чел, высота -2600 мм, 130-мм пушка, боекомплект 28 снарядов, лоб корпуса - 150 мм, лоб башни - 210мм) и T-VIB (68 т., экипаж - 5 чел, высота - 3090 мм, 88-мм пушка, боекомплект 72 выстрела, лоб корпуса - 150 мм, лоб башни - 180 мм) Рисунки М.Петровского Сначала при обстреле из противотанкового орудия снаряд срикошетил от борта вниз и попал в крепление катка. Тот отвалился и отлетел на приличное расстояние. Очевидно, что подобные попадания в боевой обстановке являются крайней редкостью. Да только некоторые ответственные лица стали ехидничать на тему «колосса на глиняных ногах». Следующий неприятный инцидент привел к потере одного из прототипов. Во время пробега по полигону загорелся двигатель. Автоматическая система пожаротушения дважды подавала в моторное отделение гасящую смесь, однако потушить возгорание не смогла. Третьего срабатывания (максимальный запас – три порции смеси) не было. Экипаж был вынужден покинуть танк и смотреть, как он догорает. При расследовании пожара выяснилось, что несколько топливных баков танков-прототипов для экономии веса были изготовлены из резины, а не из металла. По этой причине емкости быстро прогорели и в прямом смысле подлили «масла» в огонь. И все же, похоже, не эти инциденты стали причиной печальной судьбы танка ИС-7. Ходовые и боевые характеристики «Объекта 260» были, как минимум, не ниже, чем у зарубежных бронемашин того же класса. Последние прототипы ИС-7 весили 68 тонн, что сильно не понравилось военным. Далеко не каждый мост Советского Союза мог выдержать такую нагрузку. Как следствие, сильно ухудшалась мобильность подразделений, вооруженных тяжелыми танками. Та же проблема возникала и с перевозкой по железной дороге. Весовые ограничения транспортной инфраструктуры впоследствии скажутся на развитии всей отечественной бронетехники, в первую очередь, на тяжелых танках. Стоит признать, зарубежные танкостроители тоже столкнулись с этой проблемой. В 70-х годах английские и немецкие конструкторы разрабатывали перспективный танк MBT-80 и нашли довольно интересное решение проблем: Как и при проектировании «Чифтена». одной из наиболее критических стала проблема массы. Спецификация генерального штаба ограничивала массу перспективного танка значением в 54,8 т (масса танка «Чифтен» Mk.5), однако еще в ходе проработок проекта МВТ-80 английские специалисты пришли к выводу о невозможности усиления бронезащиты при условии сохранения массы нового танка на уровне массы «Чифтена» Mk.5. Массу необходимо было увеличить до 60-62 т, в этом случае появлялась возможность усилить бронирование лобовой части корпуса и башни, а также бортов. Инженеры MVEE в качестве обоснования возможности увеличения массы выдвинули тезис о незначительной разнице между 50- и 60-тонными танками. Так, при равных удельной мощности и давлении на грунт подвижность, средняя скорость движения, приемистость и проходимость будут примерно одинаковыми. Одним из критериев, ограничивающих массу танка, является грузоподъемность дорожных мостов. Англичане провели анализ распределения на Европейском ТВД инженерных сооружений, ограничивающих подвижность танков; оказалось, что большинство мостов рассчитано на нагрузку в 20 т, то есть они с одинаковым успехом провалятся и под 50-тонным танком, и под танком массой 60 т, а мосты грузоподъемностью 50 и 60 т «размазаны» по территории Европы примерно равномерно. В результате подобного рода исследований и анализов удалось убедить военных поднять планку верхнего ограничения по массе до требуемых 60- 62т.  Сравнение ИС-7 и немецкого Е-100 Ряд историков танкостроения отмечают, что военные с самого начала относились к ИС-7 с определенной долей подозрений, а со временем скепсис только усиливался. Возможно, причиной этого стали неудачи тяжелого танка ИС-4, который имел превосходное бронирование, но слишком большую боевую массу и, как следствие, плохую проходимость. Другое интересное объяснение отказа от принятия на вооружение «Объекта 260» касается изменения воззрений на будущую войну. В конце сороковых и начале пятидесятых сформировалась точка зрения, согласно которой в крупных войнах ближайшего будущего понадобится быстрое и массовое развертывание большого количества танковых подразделений. Кроме того, ядерные удары в первые часы войны могли запросто вывести из строя до трети всей бронетехники. Очевидно, что тяжелый, малоприспособленный к перевозкам и дорогой танк, при всех своих преимуществах, не подходит для подобных конфликтов. Наконец, производство нового тяжелого танка могло серьезно повлиять на темпы строительства освоенных типов. Ленинградский и Челябинский заводы не могли справиться с этой задачей, ничем не жертвуя. Поэтому проект «Объект 260» был закрыт. До нашего времени самый тяжелый отечественный танк дожил только в одном экземпляре, который экспонируется в танковом музее города Кубинка.  По материалам сайтов: Автор Рябов Кирилл

|

|

|

|

|

#2 |

|

|

ИС-7: невостребованная мощь

В самом конце войны, в феврале 1945 года, в КБ завода №100, филиал которого на тот момент времени находился в Ленинграде, приступили к работам над проектом нового тяжелого танка, который должен был стать развитием проекта ИС-6. Уже к июню был готов проработанный эскизный проект будущей боевой машины, получившей новый индекс – ИС-7. Для своего времени это был мощнейший танк и самый тяжелый среди советских серийных танков, но данная мощь так и осталась невостребованной. Несмотря на то, что он не принимался на вооружение Советской Армии, многие впервые примененные на этой боевой машине технические решения в будущем были успешно реализованы на других серийных танках. Тяжелый танк ИС-7 никогда не производился серийно, что не помешало ему стать достаточно узнаваемой боевой машиной, в первую очередь благодаря эффектной и запоминающейся внешности. Свою роль сказали и популярные в настоящее время многочисленные компьютерные игры, в которых этот танк присутствует. При взгляде на эту многотонную боевую машину и ее элегантные обводы массивной башни на ум приходит слово изящество, ИС-7 смело можно было назвать красивым танком, ровно настолько, насколько это слово было применимо к тяжелым стальным монстрам, призванным внушать страх противнику на поле боя. Варианты опытных образцов ИС-7 Всего во второй половине 1945 года в КБ опытного завода №100 под руководством знаменитого конструктора Жозефа Яковлевича Котина была подготовлено несколько вариантов проектов нового тяжелого танка – объекты 258, 259, 260 и 261. По словам сотрудника Музея бронетанковой техники Веры Захаровой, на развитие советских тяжелых танков сильно повлияла находка под Берлином в июне 1945 года подорванного немецкого монстра – танка Pz.Kpfw.Maus. С учетом данной находки 11 июня 1945 года в Ленинграде разработали проект тактико-технических требований к новому советскому тяжелому танку. Первоначально планировалось создать танк боевой массой 55 тонн, с максимальной скоростью 50 км/ч, вооруженный 122-мм пушкой БЛ-13 с начальной скоростью снаряда 1000 м/с. При этом лобовая броня нового танка должна была выдерживать попадание снарядов этого же орудия. Уже в июне набор тактико-технических требований был изменен. Масса танка выросла до 60 тонн, экипаж вырос до 5 человек. Броня должна была обеспечить эффективную защиту танка от попаданий снарядов 128-мм пушки. В качестве штатного вооружения рассматривалось уже не только 122-мм орудие, но и 130-мм пушка с баллистикой от корабельной пушки Б-13. Работу над новым тяжелым танком начали уже, исходя из последних тактико-технических требований. В сентябре-октябре 1945 года конструкторы подготовили четыре варианта будущего танка: «Объекты 258, 259, 260 и 261». Они отличались между собой главным образом силовыми установками и типами используемой трансмиссии (электрической или механической). В конечном итоге выбор пал на проект «Объект 260», который планировалось оснастить спаркой двигателей В-16, электрической трансмиссией и мощной 130-мм пушкой С-26 конструкции ЦАКБ, установленной в литой башне приплюснутой формы, которая стала узнаваемой чертой всех опытных моделей танка ИС-7. Несмотря на большую массу, танк получался достаточно компактным. Данный эскизный проект «Объекта 260» стал основой для первого варианта танка ИС-7, который был построен в металле. Правда, уже тогда выяснилось, что спарка двигателей В-16 не была доведена советской промышленностью, испытания и доводка такого двигателя в Ленинграде продемонстрировали его полную конструкторскую непригодность. К спарке двигателей конструкторы обращались по той причине, что в стране просто отсутствовал танковый двигатель требуемой мощности – 1200 л.с. В конечном итоге для первых опытных образцов танка ИС-7 решено было использовать новый танковый дизель ТД-30, который был создан на базе авиационного двигателя АЧ-30. В ходе испытаний данный двигатель, установленный на двух первых опытных образцах, продемонстрировал свою пригодность для работы, однако по причине плохой сборки он требовал доводки. При работе над новой силовой установкой для перспективного тяжелого танка был частично внедрен, а частично испытан в условиях лабораторий ряд важных новшеств: — противопожарное оборудование с автоматическими термозамыкателями, срабатывавшими при температуре от 100-110° С; — мягкие резиновые топливные баки общей емкостью 800 литров; — эжекционная система охлаждения двигателя. Также впервые в советском танкостроении конструкторы использовали гусеницы с резино-металлическим шарниром, гидравлические амортизаторы двухстороннего действия, пучковые торсионы подвески, а также опорные катки с внутренней амортизацией, работающие при больших нагрузках. Всего же в процессе конструирования нового танка было изготовлено порядка 1,5 тысяч рабочих чертежей и внедрено в проект более 25 решений, которые ранее не встречались в танкостроении. К разработкам и консультациям по проекту нового тяжелого танка были привлечены 20 советских институтов и научных учреждений. В этом плане ИС-7 становился по-настоящему прорывным и новаторским проектом для советской танкостроительной школы. Основным оружием первых вариантов танка ИС-7 была 130-мм пушка С-26, оснащенная новым щелевым дульным тормозом. Орудие отличалось высокой для такого калибра скорострельностью – 6-8 выстрелов в минуту, что достигалось за счет использования механизма заряжания. Мощным было и пулеметное вооружение, которое в дальнейшем только наращивалось. На первых двух прототипах размещалось 7 пулеметов: один крупнокалиберный 14,5-мм и шесть 7,62-мм. Специально для данного танка специалистами лаборатории Отдела главного конструктора Кировского завода был выпущен дистанционный синхронно-следящий электропривод пулеметной установки, построенный с использованием отдельных элементов аппаратуры с иностранной техники. Специально изготовленный образец турельной установки с установленными двумя 7,62-мм пулеметами был смонтирован на корме башни опытного ИС-7 и благополучно прошел испытания, обеспечив танку высокую маневренность пулеметного огня. В сентябре-декабре 1946 года было собрано два опытных образца новой боевой машины. Первый из них собрали 8 сентября 1946 года, до конца календарного года он успел пройти на ходовых испытаниях 1000 км, по их результатам было признано, что танк отвечает заданным ранее тактико-техническим требованиям. Во время испытаний была достигнута максимальная скорость 60 км/ч, средняя скорость тяжелого танка по разбитой булыжной дороге составляла 32 км/ч. Второй образец, собранный 25 декабря 1946 года, прошел на ходовых испытаниях только 45 км. Помимо двух опытных танков, которые были собраны рабочими Кировского завода и успели пройти испытания в конце 1946 и начале 1947 года, на Ижорском заводе были отдельно изготовлены две башни и два бронекорпуса. Они предназначались для испытаний обстрелом из современных орудий калибра 88, 122 и 128 мм. Испытания проводились на НИБТ Полигоне ГАБТУ в Кубинке. Результаты данных испытаний были положены в основу окончательного варианта бронирования новой боевой машины. Весь 1947 год в КБ Кировского завода велась интенсивная работа по разработке проекта улучшенного варианта танка ИС-7, улучшения в конструкцию вносились, в том числе, и по результатам проведенных испытаний двух опытных машин. Новый вариант танка ИС-7 был утвержден к постройке 9 апреля 1947 года. Несмотря на внесенные в конструкцию изменения танк по-прежнему проходил под шифром «Объект 260». Проект тяжелого танка действительно многое сохранил от своих предшественников, но вместе с тем в его конструкцию было действительно внесено большое количество значительных изменений.  Корпус обновленной модели стал немного шире, башня – еще более приплюснутой. Также танк получил новые гнутые борта корпуса, такое решение предложил конструктор Г. Н. Москвин. Бронирование танка было выше всяких похвал. Лобовая часть корпуса состояла из трех бронелистов толщиной 150 мм, расположенных под большими углами наклона, была реализована схема «щучий нос», уже опробованная на серийном танке ИС-3. Благодаря предложению Москвина, борта танка приобрели сложную форму, что также увеличивало защищенность машины: толщина верхних наклонных бортов корпуса составляла 150 мм, нижних вогнутых – 100 мм. Даже кормовая деталь корпуса имела бронирование 100 мм (нижняя деталь) и 60 мм сильно наклоненная верхняя деталь. Литая четырехместная башня очень больших размеров вместе с тем была крайне невысокой и отличалась большими углами наклона бронелистов. Бронирование башни было переменным: от 210 мм при суммарном наклоне в 51-60 градусов в лобовой части до 94 мм в кормовой части, при этом толщина маски орудия доходила до 355 мм. Новшеством машин 1947 года стало еще более усиленное вооружение. Танк получил новую 130-мм пушку С-70 с длиной ствола 54 калибра. 33,4-кг снаряд, выпущенный из этого орудия, имел начальную скорость 900 м/с. 130-мм танковая пушка С-70 была спроектирована в ЦАКБ (Центральное артиллерийское конструкторское бюро) специально для танка ИС-7. Это был танковый вариант созданной здесь ранее опытной 130-мм пушки корпусной артиллерии С-69. Орудие имело вертикальный клиновой полуавтоматический затвор, а также оснащалось механизмом заряжания с электроприводом, по типу морских артиллерийских установок. Такое решение позволяло обеспечить танку достаточно высокую скорострельность. Специально для удаления газов из боевого отделения танка на стволе орудия был размещен эжектор, а также внедрена система продувки ствола сжатым воздухом. Новинкой для тех лет и советского танкостроения была и система управления огнем. Установленный на ИС-7 прибор управления огнем обеспечивал наведение стабилизированной призмы на заданную цель независимо от орудия, автоматическое производство выстрела и автоматическое приведение орудия к стабилизированной линии прицеливания при выстреле.  Пулеметное вооружение стало еще более внушительным. Танк получил сразу 8 пулеметов: из них сразу два крупнокалиберных 14,5-мм КПВ. Один крупнокалиберный и два 7,62-мм пулемета РП-46 (послевоенный вариант ДТ) были размещены в маске орудия. Еще два пулемета РП-46 располагались в надгусеничных полках, два других были повернуты назад и крепились снаружи по бортам танковой башни. Все пулеметы оснащались дистанционной системой управления. На крыше башни на специальной штанге располагался второй 14,5-мм пулемет. Он был оснащен опробованным на первом опытном образце синхронно-следящим дистанционным электроприводом наведения. Данная система позволяла эффективно вести огонь как наземным, так и по воздушным целям, находясь под защитой брони башни. Боекомплект танка ИС-7 состоял из 30 выстрелов раздельного заряжания, 400 патронов калибра 14,5 мм и еще 2500 патронов для 7,62-мм пулеметов. Экипаж тяжелого танка включал в себя пять человек, четверо из них находились в башне. Справа от орудия располагалось место командира машины, с левой стороны – наводчика. Места двух заряжающих находились сзади башни. Они также управляли пулеметами, расположенными в надгусеничных полках, в корме башни и крупнокалиберным зенитным пулеметом. Место механика-водителя располагалось в вытянутой носовой части корпуса. Обновленный вариант танка ИС-7 отличался установкой нового двигателя. В качестве силовой установки решили использовать серийный морской 12-цилиндровый дизельный двигатель М-50Т, развивающий мощность 1050 л.с. при 1850 об/мин. Двигатель был создан на базе дизеля для торпедных катеров. Установка данного двигателя наряду с использованием 130-мм орудия также с морскими корнями превращала новый танк в настоящий сухопутный если не линкор, то точно крейсер. Для охлаждения двигателя М-50Т впервые в советском танкостроении были применены эжекторы. При этом емкость мягких топливных баков, которые производились из специальной ткани, была доведена до 1300 литров.  От электрической трансмиссии отказались в пользу механической, созданной в 1946 году совместно с МВТУ имени Баумана. Ходовая часть тяжелого танка включала в себя 7 опорных катков большого диаметра (на каждый борт), поддерживающие катки отсутствовали. Катки были выполнены двойными и обладали внутренней амортизацией. Для повышения плавности хода танка конструкторы использовали гидравлические амортизаторы двустороннего действия, поршень которых находился внутри балансира подвески. Судьба проекта. Невостребованная мощь Первый опытный образец тяжелого танка ИС-7 выпуска 1947 года приступил к проведению заводских испытаний 27 августа. Всего машина прошла 2094 км, после чего была отправлена на министерские смотрины. На испытаниях танк массой более 65 тонн разгонялся до 60 км/ч. По своей подвижности он превосходил не только тяжелые, но и средние танки своих лет. При этом специалисты отмечали легкость управления танком. Бронирование в лобовой части делало машину неуязвимой для немецкой 128-мм пушки, которой планировалось вооружить «Маус», а также могла защитить экипаж от обстрела своей же 130-мм пушкой С-70. Использование специального механизма заряжания позволяло довести скорострельность до 6-8 выстрелов в минуту. Для своих лет танк по совокупности характеристик был революционным, ничего подобного в мире в тот момент просто не было. По итогам проведенных испытаний комиссия сделала заключение: ИС-7 соответствует заданным техническим характеристикам. Было построено еще 4 опытных образца, немного отличавшихся друг от друга, так как проект постоянно дорабатывался. Осенью 1948 года опытный образец №3 поступил для испытаний на НИБТ Полигон. Велась речь о строительстве первой парии из 15 боевых машин, затем в 1949 году заказ был увеличен до 50 танков. Однако данным планам так и не суждено было осуществиться. 18 февраля 1949 года на основании Постановления Совета министров СССР № 701-270сс разработка и производство в стране танков массой более 50 тонн было остановлено. Данный документ ставил крест не только на ИС-7, но и на другом тяжелом танке ИС-4. Основной претензией был большой вес танков, что усложняло их эвакуацию с поля боя и транспортировку, их вес мог выдержать далеко не каждый автомобильный мост, а количество подходящих по грузоподъемности железнодорожных платформ было ограничено. Стоит отметить, что серийные танки боевой массой более 50 тонн не строятся в нашей стране до сих пор. Свою негативную роль в судьбе танка ИС-7 сыграл и другой тяжелый танк с инициалами советского вождя – 60-тонный ИС-4, который был создан и запущен в серийное производство на ЧКЗ в 1947 году, где его начали собирать после завершения выпуска ИС-3. Тяжелый танк ИС-4, обладавший на момент своего создания наиболее мощным среди всех отечественных танков бронированием, из-за слишком большого удельного давления на грунт (0,9 кг/см²) отличался невысокой проходимостью на местности, и не самой надежную трансмиссией. Вместе с тем его вооружение ничем не отличалось от танков ИС-2 и ИС-3. Однако наибольшим недостатком данной боевой машины была именно большая масса. Некоторые считают, что ИС-4 в некотором роде дискредитировал идею создания танков массой более 60 тонн, поэтому к еще более тяжелому ИС-7 у военных изначально существовал некоторый скепсис. Стоит отметить, что попытка обеспечить танку высочайший уровень защиты довела боевую массу ИС-7 до рекордных 68 тонн, вместо запланированных 65 тонн. Еще одним возможным объяснением отказа от серийного производства тяжелого танка ИС-7 был просто здравый расчет и прагматизм. Зарождающаяся в тот момент времени концепция увеличения роли танков в вероятной ракетно-ядерной войне требовала от страны заблаговременного развертывания крупных танковых соединений, а значит и выпуска максимально возможного количества бронетехники еще в мирные годы. Считалось, что уже в первые две недели будущего гипотетического конфликта сухопутные войска потеряют до 40 процентов своих танков. В подобной ситуации принятие на вооружение тяжелого танка ИС-7, обладавшего сомнительными перспективами массового производства, военное руководство признало недопустимым. ЛКЗ просто не располагал тогда достаточными мощностями, а запуск производства на ЧКЗ был почти нереальным. До наших дней сохранился один из опытных образцов танка ИС-7, единственный танк 1948 года постройки можно увидеть в коллекции музея Бронетанкового вооружения и техники в Кубинке. Без преувеличения можно сказать, что ИС-7 был лучшим из созданных тяжелых танков в истории танкостроения, он бы не затерялся и на фоне современных ОБТ. При этом его разработка не прошла даром. Многие идеи, реализованные в ИС-7, были использованы затем при создании танка «Объект 730», принятого на вооружение под обозначением Т-10 (ИС-8). Источники информации: . . . Барятинский М., Коломиец М., Кощавцев А. Советские тяжелые послевоенные танки // Бронеколлекция. – 1996. – № 3 (6). Материалы из открытых источников. Автор: Юферев Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| танк |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Тяжелый танк ИС-4 | ezup | Бронетехника СССР | 0 | 09.01.2019 01:43 |

| Тяжелый танк М6 | ezup | Бронетехника США | 0 | 26.12.2018 00:45 |

| Ил-10 Тяжелый штурмовик | ezup | Крылья страны | 0 | 09.11.2018 01:18 |

| Тяжелый танк КВ-220 | ezup | Как вымирали динозавры - последние тяжелые танки | 0 | 21.05.2013 18:50 |

| Тяжелый бронеавтомобиль – БА-11 | ezup | Автомобили военного назначения | 0 | 19.07.2012 09:09 |

Линейный вид

Линейный вид