RUFOR.ORG

»

Куда исчезли тысячи танков в 1942–1943

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

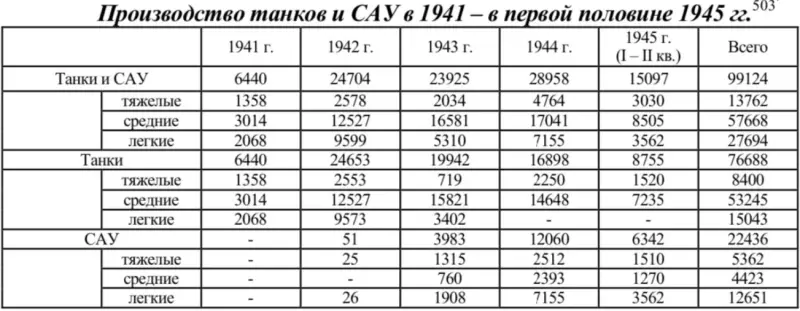

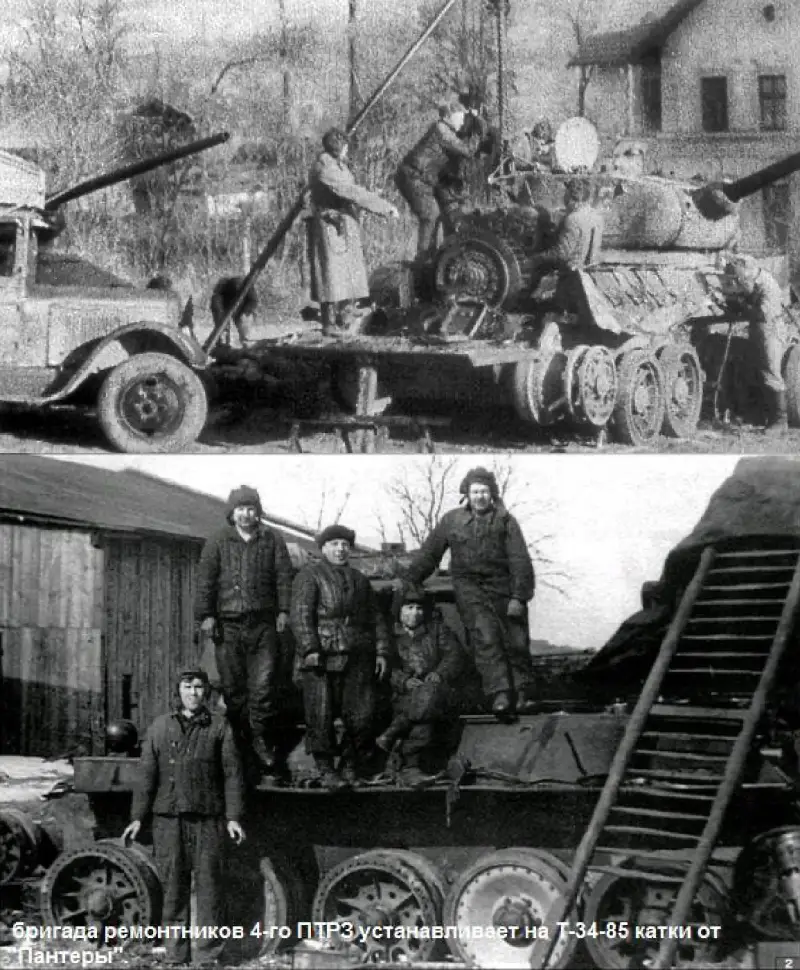

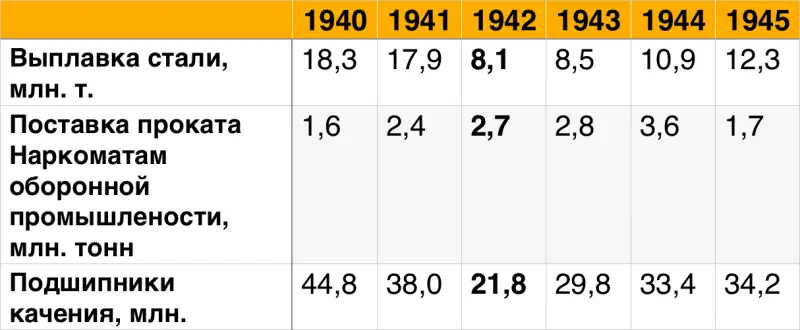

Показатели танковой промышленности в период 1942–1943 гг. трудно сочетаются с тем количеством бронетехники, которым располагала Красная Армия. Можно сформулировать вопрос иначе. Опираясь на данные о производстве танков и САУ в годы войны, историки и эксперты всякий раз попадают в неловкую ситуацию. Вот – один из примеров. На 1 января 1943 года в составе РККА числились 20,6 тыс. танков. На 1 января 1944 года количество танков и самоходных установок составило 24 тыс. единиц. Производство бронетехники в СССР в 1943 году – 24 000 танков и САУ. Для сравнения: объем производства бронетехники в Германии за аналогичный период составил 11 700 танков и самоходных установок. Обе стороны активно применяли трофейную бронетехнику. С советской стороны не были учтены 3 тыс. танков, полученных по программе ленд-лиза. У немцев не были посчитаны полугусеничные БТРы и вспомогательные машины на танковом шасси. Впрочем, такие моменты уже не могли повлиять на итоговый неутешительный результат. Противник обладал меньшим количеством техники. При этом безвозвратные потери у немцев за 1943 год оцениваются в 9 тысяч танков и САУ – против 23 тысяч потерянных танков и САУ с нашей стороны. Такие соотношения не оставляют никого равнодушным. Историки и эксперты бросаются в пространные рассуждения, в попытках придумать хоть какое-нибудь вразумительное объяснение. Но из потери 23 тыс. танков нельзя вывести никаких положительных выводов. Существует радикальное мнение, что все объяснения и трактовки высоких потерь содержат в корне неверный посыл. Поиск следует вести в другом направлении Когда в последний раз проверялись данные о производстве танков? Многое указывает на то, что в период 1942–1943 гг. бронетехника выпускалась в значительно меньших количествах. По одной из версий, советские заводы вели совместный учет выпуска новых танков и техники, прошедшей заводской ремонт. В пользу данной версии говорят как оценки состояния промышленности, так и многие военные аспекты. Свидетельствами этого переполнены все журналы боевых действий, они же – в таблицах справочников и мемуарах танкистов. Но историки словно не замечают очевидных вещей, предпочитая сражаться с ветряными мельницами. Оперируя гигантскими числами построенных танков – и затем ищут объяснение нереалистично высоким потерям. Отправной точкой послужат данные Г. Ф. Кривошеева о потерях советской бронетехники в ходе Курской оборонительной операции – 1 614 танков и САУ. Уже на этом месте закрадываются сомнения. Попробуйте сопоставить потери на Курской дуге с данными о потере свыше 23 тыс. танков и САУ за весь 1943 год. Все, кто не заметил ничего необычного в таком соотношении цифр, могут ответить следующее. При всей значимости Курской битвы в 1943 году прогремело немало других сражений. Тогда следующий факт. По данным Г. Ф. Кривошеева, за весь период Курской оборонительной, Орловской и Белгородско-Харьковской наступательных операций были подбиты и вышли из строя 6 064 танка и САУ. Стоит заметить, что в эту цифру включена как полностью уничтоженная техника, так и танки, отправленные в тыл на заводской ремонт. Средний показатель безвозвратных потерь в 1943 году составлял 44 %, а это значит, что более половины всех подбитых танков и САУ были восстановлены и возвращены в строй. Безвозвратные потери – около 3 тыс. единиц. Теперь обозначенная проблема встает уже в полный рост. Если самые ожесточенные танковые сражения лета 1943 года стоили Красной Армии около 3 тыс. единиц бронетехники, то при каких обстоятельствах оказались безвозвратно потеряны еще 20 тысяч танков и САУ? Анализ потерь в других операциях 1943 года заведомо лишен результата – из-за несопоставимо меньшего количества сил, задействованных в тех сражениях. В решительном наступлении под Сталинградом (операция «Уран») принимало участие около двух тысяч единиц советской бронетехники. В январе 1943 года войска Волховского фронта успешно прорвали блокаду Ленинграда (операция «Искра»), располагая к началу сражения всего несколькими сотнями танков. Откуда там могли взяться 20 000 потерь? Производственные показатели взлетали до небес, описываясь цифрами с четырьмя нулями. В это время на фронте боролись за сохранение каждого танка. Подбитую технику раз за разом возвращали строй, т. к. танкистам не приходилось надеяться на поставки свежей матчасти – в тех количествах, которые были ожидаемы при достигнутой производительности танковых заводов. 23 января 1943 г. танковый полк пополнился 2 отремонтированными танками КВ-1С, после чего к 20:00 вырос до 5 исправных танков (3 КВ-1С, 2 Т-70) [37, л. 150]. По другим данным, было отремонтировано все 3 танка КВ-1С, и к исходу дня 23 января танковый полк насчитывал уже 7 исправных танков (4 КВ-1С, 2 Т-70, 1 Т-60). В таких условиях сражался 7-й гвардейский танковый полк прорыва в Сталинградской операции. В то самое время, когда промышленность ежемесячно производила сотни тяжелых танков серии «КВ» (общий объем производства – 2 578 единиц за 1942 год). Листая статистику и боевые журналы танковых бригад за 1942–1943 гг., можно обратить внимание на слишком частое упоминание легких танков Т-60 и Т-70. Словно именно они составляли основу бронетанковых сил в указанный период времени. Это странно, учитывая, что, по официальным данным, на один легкий танк должно было приходиться два средних танка Т-34. Общий выпуск «тридцатьчетверок» в период 1942–1943 гг. составил 28 000 единиц. Данная ремарка – лишь субъективное мнение автора. Но при тщательном изучении темы это может стать важной зацепкой на пути к истине. На 19 ноября корпус насчитывал: 89 тбр – 8 КВ, 8 Т-34, 19 Т-60; 117 тбр – 22 Т-34, 25 Т-70; 159 тбр – 20 Т34, 17 Т-70, 18 Т-60. (Данные о составе 1-го танкового корпуса к началу контрнаступления под Сталинградом, ноябрь 1942 года.) Еще один пример относится к зиме 1943/1944 года. 51-й танковый батальон насчитывал 19 танков Т-34. В состав 84-го танкового батальона имени Ушакова входили 10 танков Т-34, 18 танков Т-60, 3 танка Т-70 и 4 СУ-76. 12 января 1944 г. бригада получила сверхштатный 3-й танковый батальон – всего танков 32 Т-26. (Из журнала боевых действий 220-й танковой бригады). Пополнение матчасти за счет танков Т-26 в самом начале 1944 года. Для танковой бригады, принимавшей участие в тяжелых боях на Ленинградском фронте, не удалось выделить пары десятков более современных танков – из тех десятков тысяч, что были произведены в 1943 году. Очередное пополнение. 22 января бригада получила исправную матчасть у 1 тбр (3 Т-34, 10 Т-60, 9 Т-26) и пополнилась 12 Т-26 из 12-го утп. И вновь – никаких упоминаний о новой технике. В данном случае пополнение матчасти 220-й тбр производилось за счет передачи танков из другого подразделения, а также дюжины Т-26 из учебного танкового полка.  К июню 1944 года все 11 действовавших фронтов, растянувшихся от Заполярья до берегов Черного моря, располагали в сумме около 10 000 танков и САУ. Около половины этой техники принимало участие в Белорусской наступательной операции («Багратион»). Крупнейшее наступление в мировой истории. Советские войска наносили удар на участке фронта протяженностью в 1 100 км, глубина продвижения войск достигала 600 км. Все это требовало привлечения огромного количества боевой техники. В результате войска РККА при наличии около 6 тыс. танков и САУ к моменту начала операции сумели нанести сокрушительный разгром вермахту и полностью освободить территорию Белоруссии. Потери советской бронетехники за два месяца наступления составили 3 тыс. единиц. К этому времени, по официальным данным, за три года войны промышленность должна была произвести свыше 65 тысяч танков и самоходных установок! Такие различия в масштабах сложно объяснить боевыми потерями или ротацией частей. Если все построенные танки немедленно отправлялись на фронт – десятками тысяч штук, то где они находились в канун начала крупнейших битв? Если принять за истину, что большая часть выпущенной техники находилась в резерве (или в составе учебных частей), то ситуация примет еще более странный вид. Каждый год десятки тысяч танков простаивали в тылу в ожидании своего часа. И по неясной причине ни один из них не доживал до конца года.  Версия с массовой отправкой танков во внутренние округа не выдерживает критики. Во-первых, расчеты изначально учитывали технику в составе всех военных округов, действующей армии и резервов Ставки ВГК. Во-вторых, сама идея с поставками тысяч и тысяч танков куда-то в Сибирь и на Дальний Восток – вместо того, чтобы направлять танки туда, где они были нужнее всего! Поразительная запасливость, вопреки здравому смыслу. Когда в августе 1945 года начались боевые действия на Дальнем Востоке, то, разумеется, никаких запасов Т-34 в тех краях не обнаружилось. На восточных рубежах продолжали нести службу танки серии «БТ», построенные еще в конце 1930-х годов. В результате на сопки Маньчжурии была переброшена 6-я танковая армия, которая ранее освобождала Прагу. Большая часть танков, выпущенных за годы войны, бесследно исчезла. В резерве их нет. В тылу – они отсутствуют. Возможно, что правы те, кто говорят о высоких потерях на фронте… Срок жизни танка – одна атака? Историки со спокойным видом размышляют о потере 23 тыс. танков и САУ, словно не замечая абсурдности этой цифры. 23 000 за год – это 63 подбитых танка ежедневно. Но не стоит торопиться с выводами. Дальше ситуация принимает совершенно удивительный оборот. Ведь далеко не каждый подбитый или вышедший из строя танк становился безвозвратной потерей. Многое зависело от того, за какой армией оставалось поле боя, и какая армия могла эвакуировать с него брошенную и поврежденную технику. В 1943 году вермахт повсеместно отступал с захваченных территорий. Вопреки расхожим представлениям о простоте советских танков и небрежному отношению к потерям, процесс ремонта и восстановления бронетехники был организован в РККА на высоком уровне. Так, согласно официальным данным, в течение 1943 года было выполнено 64 793 ремонтов бронетехники (средний ремонт прошли 51 514 танков, капитальный – 13 279). Рачительное отношение было даже к трофеям. Только в Москве с начала войны действовали предприятия, занимавшиеся восстановлением немецкой бронетехники – завод «Подъемник» и Всесоюзный институт механизации. На этих и других объектах рождались «шушпанцеры», подобные СУ-76И (иностранной) – самоходное орудие на базе танка Pz. Kpfv III, изготовленное в количестве 200 ед. Интересный вопрос, по какой причине отвлекались ресурсы для восстановления чужеродной техники, если имелась собственная – в несоизмеримо больших количествах? Захваченные немецкие танки не блистали своими ТТХ. А их эксплуатация сталкивалась с дефицитом запчастей. Несмотря на все сложности, трофейные танки имелись в составе многих танковых бригад. Наибольшим количеством трофеев была известна 213-я тбр. По состоянию на 15 октября 1943 года в составе бригады находились 4 Т-34, 35 Pz. III и 11 Pz. IV. К середине войны ситуация с ремонтом бронетехники в РККА вышла на новый уровень. В апреле 1943 года было принято постановление ГКО о создании подвижных танкоремонтных заводов. Первый в истории подвижный танко-агрегатный завод (ПТАРЗ № 7) был представлен в распоряжение Ставки ВГК летом того же года.  Сотни единиц станочного оборудования, собственный фонд запчастей, литьё и поковка сложных деталей – при сокращенных сроках ремонта, ввиду близости к линии фронта. Всего за годы войны ПТАРЗ № 7 произвел ремонт свыше 3 000 танковых дизелей и 7 000 танковых агрегатов трансмиссии. И такие заводы появились в составе каждого из действовавших фронтов. В 1943 году значительная доля подбитой бронетехники возвращалась обратно в строй. Официальные данные – 56 %. Если свыше половины подбитых танков возвращалась в строй, и потом это могло повторяться снова и снова, то ранее представленный расчет должен принять совершенно неправдоподобный вид. Для того, чтобы добиться за год уничтожения 23 000 танков, противник должен был подбивать не 60, а сотни единиц бронетехники в сутки! Такие результаты вызвали бы крайнее изумление у Руделей и Виттманнов, которые ломали голову над тем, как бы придумать и нарисовать себе лишний десяток побед. Ежедневно – один выбитый танковый корпус. Сражения под Прохоровкой гремели на протяжении всего 1943 года. Парадокс может иметь простое объяснение. Большинство из 24 тысяч «новых» танков и САУ – это техника, которая уже побывала на фронте и была отправлена на заводской ремонт. Меньшие на порядок объемы производства хорошо согласуются с другими событиями, происходившими на фронте и в тылу. Взгляд с такого ракурса дает исчерпывающее объяснение многим, ранее необъяснимым моментам. Танкостроение. Возможности и результаты Наиболее странное положение наблюдалась в 1942 году. Это был период, когда эвакуированная на восток танковая промышленность еще находилась в процессе восстановления. К началу осени прекратил свою работу Сталинградский тракторный завод – крупнейший на то время танковый арсенал и производитель Т-34. Была отмечена утрата большого числа квалифицированной рабочей силы – ввиду мобилизационных мероприятий и неизбежных трудностей при эвакуации крупных производств. Из 12 140 чел., подлежащих эвакуации с ХПЗ, прибыло только 5 234. На Урал удалось эвакуировать только 10 % рабочих и 20 % инженерно-технических работников. Из 6 344 чел. Мариупольского завода в Нижний Тагил приехали только 732 (11,5 %), из них 589 рабочих, занятых на корпусном производстве. (Ситуация на танковом заводе № 183, г. Нижний Тагил). В этот самый трудный период объемы выпуска бронетехники не только не сократились, но и возросли почти в 10 раз – по сравнению с показателями довоенных лет. Основной объем выпуска приходился на средние танки Т-34 (12 527 ед.). Также 1942 год был отмечен рекордными темпами производства легкой бронетехники (9 599 единиц). Для сравнения – в последующем 1943 году производство легких танков и САУ было сокращено, объем производства составил 5 310 единиц за год. Помимо выпуска больших объемов легкой и средней бронетехники, в 1942 году набирало обороты производство тяжелых танков серии «КВ» (2 578 единиц.) В 1943 году выпуск тяжелой бронетехники, наоборот, сократился – танковая промышленность готовилась к переходу на выпуск танков серии «ИС» и самоходных установок на их основе. Далее – самое интересное. В 1943 году эвакуированные заводы могли работать на полную мощность на протяжении всего года. Благодаря освоению технологического процесса, а также внедрению более оптимальных конструкторских решений, было достигнуто сокращение трудозатрат на производство каждого танка. Если изготовление корпуса Т-34 в начале 1942 года требовало 5 300 человеко-часов, то в к концу 1943 года это значение сократилось до 2 478 человеко-часов (данные по заводу № 183, Нижний Тагил). В 1942 году производство было сосредоточено исключительно на выпуске танков (экспериментальные САУ – в штучных количествах). Значительную долю выпущенной бронетехники в 1943 году составляли самоходные артиллерийские установки, которые были проще в производстве. Например, изготовление корпус СУ-85 требовало почти вдвое меньше трудозатрат, чем изготовление корпуса базового Т-34. Уже не говоря о таких моментах, как возросший объем поставок материалов, станков и другого промышленного оборудования по ленд-лизу, который в 1943 году увеличился вдвое, по сравнению с 1942 годом. Все это оставляет вопрос открытым. Каким образом в сложнейшем 1942 году удалось выпустить больше бронетехники, чем в последующем 1943 году?  Составлено на основании справочника «Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» В 1941–1942 гг. металлургическая промышленность лишилась мощностей, которые перед войной обеспечивали до 50 % производства всей стали и 60 % добычи угля во всесоюзном масштабе. Объем выплавки стали сократился наполовину от довоенных значений. Остается добавить, что металлургическое производство сумело вновь достигнуть уровня 1940 года только после окончания войны. Как следует из приведенных данных, с началом войны наблюдалось резкое увеличение доли военной продукции во всесоюзном производстве. Но общий спад производства отразился на объемах поставок вооружения и боевой техники. К примеру, поставка проката черных металлов для Наркоматов оборонной промышленности в 1942 году увеличилась всего в 1,7 раза – по сравнению с довоенными значениями. И этот металл требовался всем направлениям ВПК – Наркомату боеприпасов, Наркомату минометного вооружения и т. д. В итоге ситуация приняла такой вид. В течение 1940 года было выпущено 2 800 танков, половину из которых составляли легкие Т-26 с боевой массой 10 тонн. В 1942 году выпуск составил 24 000 танков, из которых 15 тыс. единиц приходилось на среднюю и тяжелую бронетехнику. Насколько 45-тонный КВ-1 был сложнее в производстве легкого Т-26, заметно на следующем примере. Перед началом войны стоимость производства этих танков оценивалась в 60 тыс. руб. и 900 тыс. рублей соответственно. Официальные данные о состоянии машиностроения, металлургической и тяжелой промышленности не дают никаких объяснений кратному увеличению темпов производства бронетехники. С учетом всех перечисленных обстоятельств появление 24 700 танков в 1942 году выглядит чересчур оптимистичным результатом. Тот же вопрос относится и к показателям танковой промышленности в 1943 году, даже с учетом наметившихся положительных тенденций в середине войны. Гипотеза о завышенных показателях танкостроения в период 1942–1943 гг. не претендует на стопроцентную истину и требует более тщательной проработки. Но даже одного взгляда на официальную каноническую трактовку было достаточно, чтобы заметить массу несоответствий, касающихся производства, боевого применения и потерь бронетехники. Интересно будет услышать мнение читателей. |

|

|

| Новая тема Ответить |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Источник: Минобороны закупит до тысячи современных танков | ezup | Новости Сухопутных войск | 0 | 15.02.2020 13:37 |

| Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 07.06.2019 21:31 |

| Советские и германские потери танков в 1942 году. Аккуратнее со статистикой! | ezup | Бронетехника СССР в боях | 0 | 17.05.2019 16:09 |

| Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной. Флот | ezup | Исторические взгляды на развитие страны | 0 | 16.04.2019 17:25 |

| Тысячи танков, десятки линкоров, или Особенности военного строительства СССР перед Великой Отечественной | ezup | Исторические взгляды на развитие страны | 0 | 11.04.2019 18:14 |

Линейный вид

Линейный вид