RUFOR.ORG

»

ЗИЛ-131. Последний герой завода имени Лихачева

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

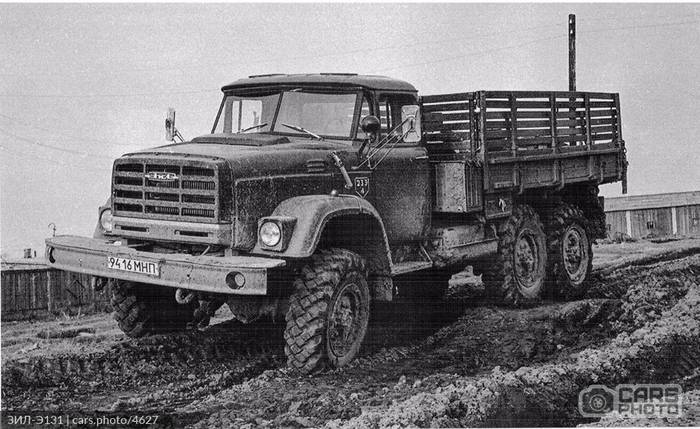

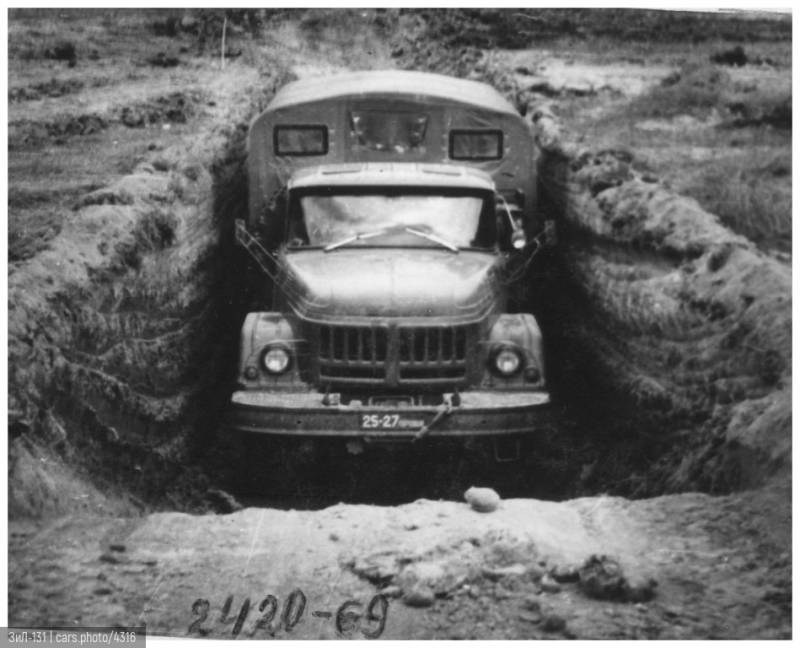

Крепкий хозяйственник Если в поисковой строке любого интернет-браузера ввести ЗИЛ-131, то после трех-четырех фотографий обычного бортового грузовика обязательно обнаружится машина с «кузовом унифицированным герметизированным», или КУНГ. Первоначально на ЗИЛы монтировались подобные кузова от предшественника с индексом 157, но с середины 60-х в серию (разработчик – 38-й опытный завод) пошли обитаемые К-131 и КМ-131. Если говорить современным языком, то это были производственные модули, которые можно было монтировать как на грузовики, так и на прицепы. Основная задача кунгов заключалась в обеспечении более или менее сносных условий жизни и работы нескольких членов экипажа в тяжелых климатических условиях. Диапазон рабочих «забортных» температур составлял 1000 С (от +50 до -50), а максимальная высота над уровнем моря, куда мог забраться ЗИЛ-131 с таким кузовом, – более 4,5 км. Естественно, модуль был защищен от радиоактивной пыли фильтровентиляционными установками серии ФВУА, для отопления над кабиной располагались отопители типа ОВ, а панели герметичного кузова представляли собой сэндвичи из алюминия, фанеры и армированного пенопласта.      Интересно, что, кроме 38-го завода, разработкой модификаций кунгов занимались в кузовном отделе Всесоюзного (сейчас он Всероссийский) проектно-конструкторского и технологического института мебели, который относился к Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Во многом это был дом на колесах, которых в Советском Союзе для гражданских не делали, способный на какое-то время защитить жителей от последствий ядерной или химической войны. О том, сколько модификаций пережили фургоны типа К-131 и КМ-131 за 40 лет выпуска, какое оборудование в них монтировалось и где они выпускались, писать решительно невозможно, так как формат статьи по объему перейдет в книжную главу. Упомяну лишь, что кунги стали основами для техники радистов, зенитчиков, и, конечно, армейских инженеров с ремонтниками. Системы подвижных авторемонтных мастерских ПАРМ включали в себя ЗИЛ-131 с мастерскими технического обслуживания МТО-70 и МТО-80, которые со временем обзавелись множеством узких специальностей. К примеру, МТО-4ОС предназначался для ремонта тяжелой 4-осной техники, а артиллеристам с танкистами полагались, соответственно, МТО-АР и МТО-БТ.  Один из вариантов модернизации ЗИЛ-131 с интегральным оперением и плоским остеклением Среди экзотики можно выделить машину МЭС, служащую для ремонта электрики, инфракрасной и навигационной техники бронетанковых войск. В комплексах ПАРМ также были и традиционные бортовые ЗИЛ-131 с двухосными прицепами ПТ-1 и ПТ-2, получившими общее имя АТ-1. В общем, ЗИЛ-131 стал базой для бесчисленного множество ремонтных машин, занятых в восстановлении всей без исключения гаммы вооружений советской армии.     Класс грузоподъемности ЗИЛ-131 позволил разместить достаточно объемные топливные цистерны, самой крупной из которых стала машина АТЗ-4,4-131, в которую входило 4400 литров солярки, керосина или бензина. В общей сложности такая цистерна на колесах позволяла обслуживать одновременно четыре потребителя. Родственные функции машины РХБЗ, только в цистернах у таких ЗИЛ-131 были жидкости для дегазации, дезактивации и дезинфекции. Примечательно, что многие кузова изготавливались на предприятиях, подведомственных Министерству здравоохранения. Для войск химзащиты выпускали обмывочно-нейтрализационную 8Т311М, дезинфекционно-душевую ДДА-3, авторазливочную АРС-14 и дегазационно-воздушный комплекс АГВ-3У на базе сразу четырех ЗИЛ-131. Опытная техника В материале «Капотный ЗИЛ-131: история и поиски идеала» уже упоминались экспериментальные образцы техники на базе ЗИЛ-131, но для полноты картины не хватает нескольких штрихов. Пожалуй, одним из немногих родов войск, где 131-й получил ограниченное применение, стали инженерные войска. Во многом это обусловливалось относительно небольшой грузовой платформой и умеренной грузоподъемностью. Все-таки для военных инженеров требовалась техника посерьезнее, поэтому многие ЗИЛ-131 не вышли из разряда опытных. Таким был эвакуатор легкой техники 38М2, способный тянуть за собой в полупогруженном состоянии неисправный «уазик». А вот об одном интересном эксперименте стоит рассказать подробнее. В 1969 году стартовала секретная программа «Разработка навесного автомобильного оборудования для отрытия котлованов и самоокапывания одиночного автомобиля», которую курировали одновременно министерства обороны и автомобильной промышленности. В этом же году на заводе ЗИЛ изготовили три опытные машины, получившие шифр «Периметр».  Опытный ЗИЛ-131П за работой На таких ЗИЛ-131 к раме сзади крепился нож бульдозерного типа, который на трех машинах различался толщиной: 10, 12 и 14 мм. Для подъема-опускания отвала была предусмотрена гидравлическая система. Естественно, вся эта конструкция весила немало и сразу на полтонны снижала грузоподъемность машины. Особенностью конструкции был прорезиненный фартук, который крепился к ножу. Механика работы «Периметра» была следующая: нож опускался на грунт, и машина медленно двигалась вперед, соскребая верхний слой почвы, который, в свою очередь, оказывался на фартуке, волочащимся за ЗИЛом. Когда необходимый слой был снят, водитель поднимал нож, а с ним и фартук, тем самым стряхивая собранный грунт. Испытания на базе инженерного ЦНИИ №15 показали, что машина, конечно, оригинальная, но её трансмиссия не была приспособлена к таким тяжелым нагрузкам и часто выходила из строя. При этом ЗИЛ-131П «Периметр» должен был работать не только для самоокапывания, но и над созданием укрытий для бронированной техники и артиллерии. Анализ доступной литературы по этому проекту говорит о высоком уровне секретности разработки (а может быть, забвения): авторы приводят разные даты испытаний, а фотографии машины до сих пор непросто найти. Также без перспективы серийного производства осталось машина ЗИЛ-131Г, разработанная в 1968 году для боевой работы в условиях зараженной местности. Сложности в этом проекте начались, естественно, с герметизации кабины грузовика – защитить фактически гражданскую модель от пыли и газом оказалось непросто. Все отверстия закрыли чехлами-гармониками, а открывающиеся части дополнительно оборудовали резиновыми уплотнителями. Сварные швы промазали герметиками. От опускаемых стекол пришлось отказаться – на их место встали съемные оконные щитки, а для поддержания избыточного давления предполагалось установить фильтровентиляционную машину ФВУ-75. Металлический полунаплавной мост «Пролет», установка которого планировалась на несколько сантиметров ниже уровня воды, должен был в конце 60-х годов перейти на базу машин ЗИЛ-131. Его приняли на вооружение, и в составе парка было 42 грузовика, но сложность и дороговизна изготовления поставила крест на армейских перспективах техники. С темой переправы связан ЗИЛ-131 модели КМС (комплекс мостостроительных средств), которая перевозила за кабиной одну из пяти частей сваебойного понтона тяжелого парка ТПП. В боевых условиях расчет парома (а это 47 человек) приводил технику в рабочее состояние за 15-20 минут и возводил сваи на водном объекте со скоростью 3-5 штуки в час.         ЗИЛ-133 Теперь немного о гражданских экспериментах Завода имени Лихачева. Самым парадоксальным автомобилем серии ЗИЛ-131 стал… ЗИЛ-133. Во-первых, непонятно, почему у самосвала индекс оказался вдруг 133, а, во-вторых, сама концепция самосвала, задирающего свой кузов на несколько метров вверх, уже вызывает вопросы. Несмотря на то, что использовалась база полноприводного грузовика, передний мост был лишен карданного вала, а сама машина получила мудреное наименование «самосвал с предварительным подъёмом платформы». Неизвестно, о чем размышляли в начале 60-х годов инженеры ЗИЛа, когда заявляли для такой машины грузоподъемность сразу в 7 тонн! Представьте себе, насколько поднимется центр тяжести машины, опрокидывающей полный кузов в железнодорожный вагон – тут для заваливания всего грузовика хватит пары неловких движений. Это, в общем, и стало причиной списания разработки в разряд неудачных.    Много ЗИЛ-131 осталось захороненными в окрестностях Чернобыля В 1971 году в Конаковском лесном хозяйстве на испытания вышел опытный лесовоз ЗИЛ-131Л с прицепом-роспуском ГКБ-Э9335, отличающийся от серийных машин коробкой отбора мощности для привода лебедки. Грузовик предполагалось нагружать пятью-семью тоннами леса, что оказалось неподъёмным для экспериментального прицепа. Он постоянно выходил из строя и требовал усиления конструкции. Да и сам ЗИЛ-131, честно говоря, был слабоват для такой работы. Поэтому тему под индексом Л оставили, а выход нашли в увеличении выпуска минских лесовозов на основе МАЗ-509. С оружием за кабиной Чтобы понять, насколько ЗИЛ-131 древний, просто представьте, что на его базу устанавливали вариант легендарной «Катюши» БМ-12НММ. Случилось это в 1966 году, и до начала 90-х годов реактивная установка применялась в армии в качестве средства пристрелки учебных полков. Это была последняя модификация легендарного оружия Победы. Позже на ЗИЛ-131 появились привычные нам «Грады» с 36-ю направляющими, которые, однако не получили особого распространения в армии. Все-таки платформа тяжелого «Урала» была крепче и лучше выдерживала залповые перегрузки. Еще одной стезей ЗИЛ-131 в Советской Армии стала транспортировка ракет для многочисленных комплексов ПВО – С-125М «Нева-М», С-75М3 «Волхов», 2К12 «Куб-М1» и их модификаций.   Машины для праздника  Вьетнамский гантрак для войны С Афганистана пошло веяние установки на шасси 23-мм автоматической пушки ЗУ-23-2, которые получило новое дыхание в Чечне, на Украине и во множестве локальных конфликтов на Ближнем Востоке. Но настоящее чудо показали в 2016 году украинские инженеры, одев старенький ЗИЛ-131 в стальной панцирь. Так родился MRAP "Варта 6х6" со всеми атрибутами современного бронированного транспортного средства – V-образным днищем и взрывозащищенными сиденьями для 12 пассажиров и 2 членов экипажа. О дальнейшей судьбе разработки ничего не известно, скорее всего она так и осталась в единственном экземпляре.   Та самая "Катюша" на ЗИЛ-131    Украинская "Варта" — еще одно прочтение ЗИЛ-131     Еще немного экзотики. Пожарный ЗИЛ-131 АГВТ100. Реактивный двигатель ВК-IА создавал мощную газовую струю, которая смешивалась с водой и достаточно эффективно тушила горящие месторождения углеводородов Даже в цикле статей невозможно детально рассказать обо всех нюансах истории легендарного капотного ЗИЛ-131. За рамками осталась пожарная техника, передвижные кухни, доставщики хлеба и еще много чего. 131-я машина постепенно уходит в историю, а вместе с ним и память о некогда великом автомобильном заводе имени Лихачева, который на излете карьеры машины предпринимал робкие попытки создания преемника.

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бронетехника |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| К столетию завода имени Дегтярёва: от пулемета Мадсена до КОРДа. Часть 6 | ezup | Стрелковое оружие | 0 | 29.09.2016 13:33 |

| К столетию завода имени Дегтярёва: от пулемета Мадсена до КОРДа. Часть 4 | ezup | Стрелковое оружие | 0 | 23.09.2016 15:40 |

| К столетию завода имени Дегтярёва: от пулемёта Мадсена до КОРДа. Часть 3 | ezup | Стрелковое оружие | 0 | 20.09.2016 02:06 |

| К столетию завода имени Дегтярёва: от пулемёта Мадсена до КОРДа. Часть 1 | ezup | Стрелковое оружие | 0 | 07.09.2016 23:38 |

| Последний герой - 4 | Сало Свисало | Пародии | 0 | 12.07.2016 21:01 |

Линейный вид

Линейный вид