RUFOR.ORG

»

Битва при Ялу. Второе сражение броненосных эскадр XIX века (часть 2)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Сравнения и сопоставления

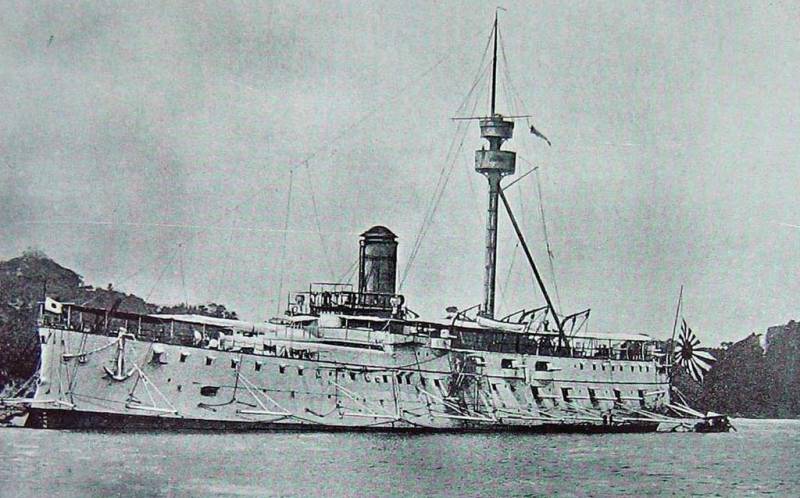

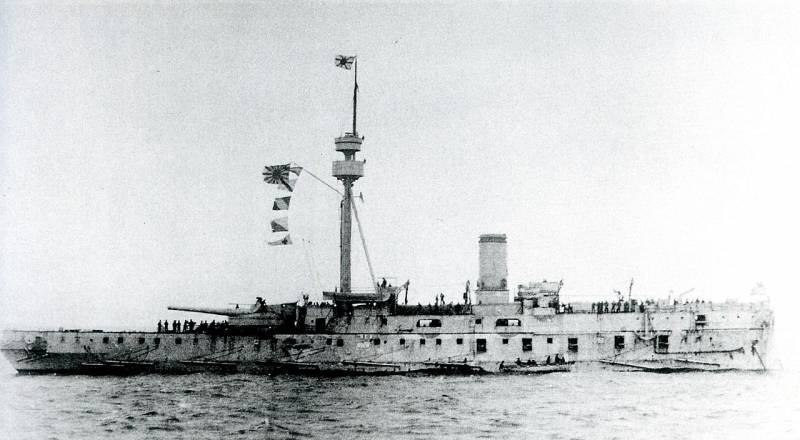

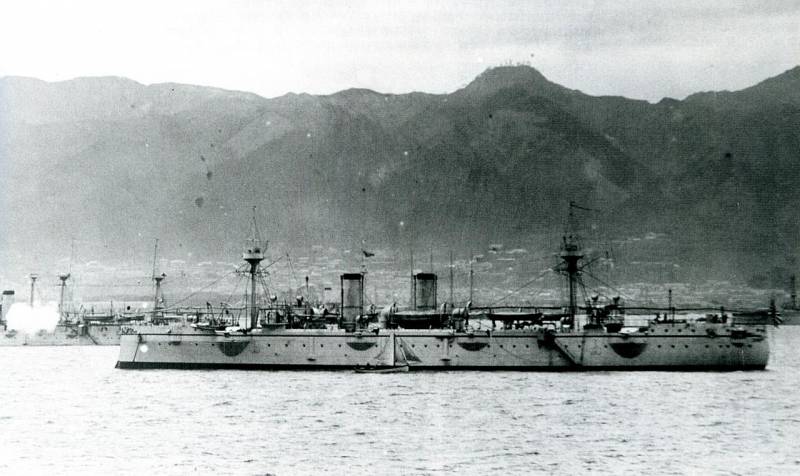

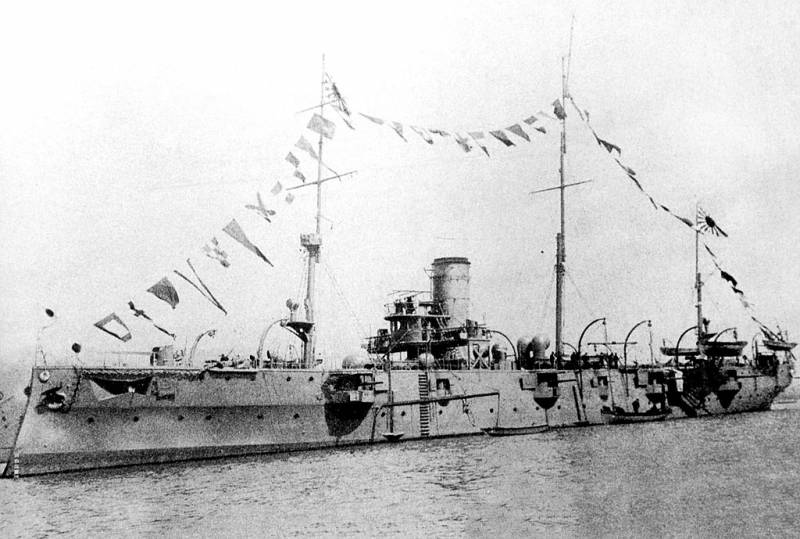

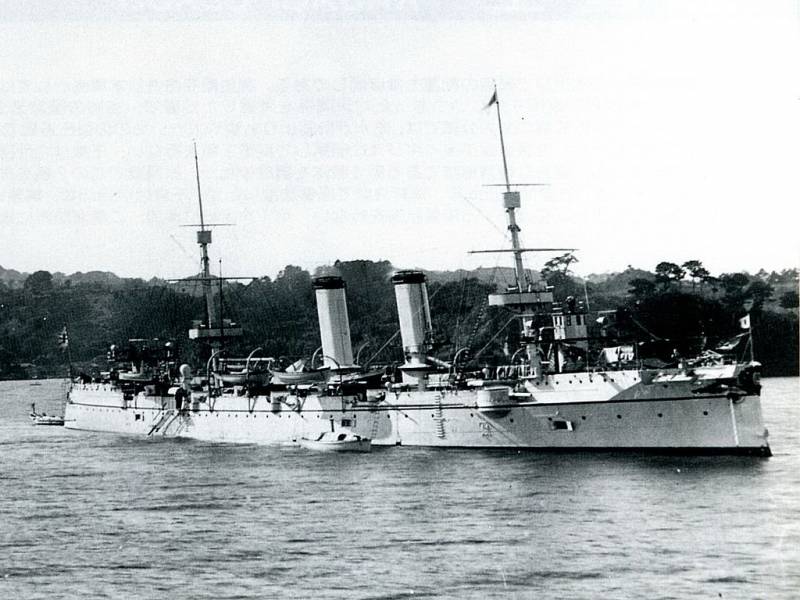

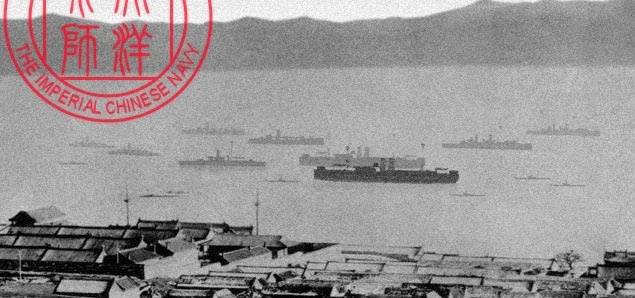

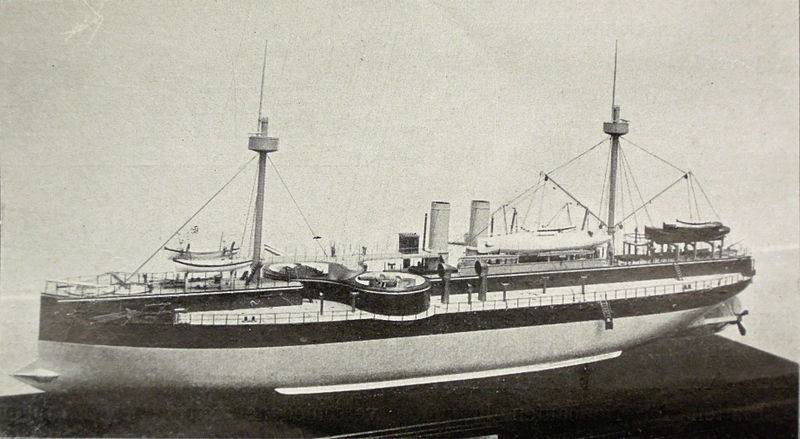

Что же касается Японии, то с Китаем у нее всегда были сложные отношения. Сначала младшего брата со старшим. Японцы смотрели на Китай с восхищением, граничившим с обожанием. «Все лучшее приходит из Китая», — говорили они и были абсолютно правы. Практически вся их культура, включая религию буддизм, пришла к ним (или была принесена им) именно из Китая. Собственная их находка — разве что обычай вскрывать себе живот. В Китае самоубийцы обычно вешались, причем очень часто обиженный на воротах обидчика, чтобы доставить тому неприятности.  Японский крейсер «Ицукусима». К XVI веку это стали отношения равных партнеров, сцепившихся между собой из-за лакомого куска – Кореи. Китайцы считали ее своим протекторатом, японцы – «что надо делиться». Итогом стала истребительная война, окончившаяся тем, что самураям пришлось отступить. Затем Япония погрузилась в сумрак изоляции, однако начала преобразования по европейскому образцу в целом раньше, чем Китай и потому больше преуспела. Свой первый таранный броненосец «Котетсу» японцы вообще купили у разгромленных южан, и то, что он вообще добрался с Кубы до Японии через Тихий океан – настоящий подвиг мореплавания. Так же, как и китайцы, японцы приглашали специалистов из Европы, включая и судостроителей. Так, например, строительство первого собственного боевого корабля – крейсера «Хасидатэ» и его систершипов «Мацусимы» и «Ицукусима» было осуществлено под руководством и по чертежам французского конструктора Э.Бертена.  Японский крейсер «Мацусима», 1895 г. Пескадорские острова. В предыдущем материале рассказывалось о китайских кораблях, сражавшихся в битве при Ялу, и был сделан вывод о том, что по ряду причин они получились, ну, скажем так, несколько более оригинальными, чем традиционные европейские боевые суда – броненосцы и крейсеры. И – удивительные вещи подчас преподносит нам жизнь, то же самое ведь произошло и с японцами. Потому, что все эти три крейсера представляли собой ни что иное, как трехорудийный французский броненосец, «разрезанный» на три части и превращенный в три отдельных корабля. На двух крейсерах 320-мм орудие устанавливалось в барбете на носу, а вот на «Мацусиме» оно устанавливалось… сзади. Орудия эти в лучшем случае могли давать 2 выстрела в час, хотя и отличались хорошей бронепробиваемостью. Единственным их козырем была целая батарея скорострельных 120-мм орудий и скорость в 16 узлов, а так никаких других преимуществ перед китайскими кораблями они не имели. Китайские крейсера были меньше японских и имели все по два среднекалиберных орудия. Причем, это были старые орудия, имевшие невысокую скорострельность. То есть получается, что китайская эскадра значительным образом превосходила японскую крупнокалиберной артиллерией, имея в наличии 27 орудий против 12. Но у японцев было среднекалиберных орудий 120-152-мм: 84 против 25. При этом их пушки стреляли в 3-4 раза чаще, чем японские. То есть японцы в предстоящем сражении должны были иметь преимущество в силе огня по сравнению с китайцами в отношении приблизительно 2:1. Важно отметить и различие в типах, применявшихся японцами и китайцами боеприпасов: у первых были в основном осколочно-фугасные снаряды. Причем на самых новых кораблях снаряды имели заряды из мелинита, обладавшего существенно большей разрушительной силой, чем черный дымный порох и пироксилин. У китайцев снаряды были в основном бронебойные, сплошные, или с очень небольшим зарядом взрывчатого вещества и донным взрывателем. Зная, что в предстоящей войне ему придется сражаться с легкобронированными японскими крейсерами, адмирал Дин Жучан затребовал к своим орудиям фугасные снаряды. Но… даже то, что удалось получить, составляло всего лишь четверть от имевшегося на китайских кораблях боекомплекта. То есть не приходится говорить о том, что китайские орудия были в достатке обеспечены эффективными снарядами именно для предстоящего сражения. Впрочем, одно обстоятельство играло китайцам на руку. Это дальнобойность их крупнокалиберных орудий. В частности, оба китайских броненосца могли стрелять на расстояние до 7 км, то есть поражать неприятеля издалека. Вот только в ходе боя их корабли сошлись с японскими так близко, что и это преимущество они потеряли.  Японский бронепалубный крейсер «Акицусима», 1897 г. А потеряли они его прежде всего потому, что японцы в свою очередь обладали преимуществом в скорости хода. Их новейшие крейсеры были быстроходнее китайских кораблей. Кроме того, нельзя упускать из вида и то обстоятельство, что судовые механизмы на них были сильнее изношены даже просто в силу их возраста. Поэтому они не могли развить положенной им скорости. В то же время подготовлены китайские матросы и офицеры были хорошо, что показали военно-морские учения, проведенные в мае 1894 г. Что до боевого духа, то по описанию очевидцев - участников сражения, он был высоким на обеих эскадрах.  Японский бронепалубный крейсер «Нанива, 1887 г.  Барбетная 259-мм установка японского бронепалубного крейсера «Нанива». Что касается количественной стороны дела, то силы сторон, вступившие в схватку 17 сентября 1894 года, были следующими: с китайской стороны – два броненосца 2-го класса, три броненосных крейсера 3-го класса, три бронепалубных крейсеров 3-го класса, один минный крейсер, три безбронных крейсера 3-го класса и два миноносца, то есть всего 15 кораблей.  Миноносец Бэйянского флота «Тсо 1». Их противники японцы имели семь бронепалубных крейсеров 2-го класса, один броненосный крейсер 3-го класса, один малый казематный броненосец, один полуброненосный корвет, одну канонерскую лодку и одно штабное судно (или вспомогательный крейсер) – всего 12 кораблей. То есть преимущество в численности кораблей было у китайцев, но как здесь уже было сказано, на стороне японцев было значительное превосходство в количестве среднекалиберных орудий, скорострельности, количестве выбрасываемого металла и взрывчатки, а также в скорости хода. Китайские корабли имели преимущество в броневой защите.  Японский броненосный крейсер III класса «Чиода». Самое удивительное, однако, заключалось в том, что здесь, бесконечно далеко от Европы, прошли проверку боем корабли, построенные в рамках концепции… итальянского кораблестроения. Оба китайских броненосца были построены по «цитадельной» схеме, позаимствованной у кораблей типа «Кайо Дуилио», а вот японские крейсера типа «Мацусима» по сути представляли реализацию проекта броненосца «Италия». Так что в Желтом море, если подумать, довелось сразиться именно «итальянским кораблям», но с некими отличиями, которые выразились в большом количестве среднекалиберной артиллерии на судах у японцев.  Японский бронепалубный крейсер 2-го класса «Ёсино». 1893 г. Для примера рассмотрим, как был вооружен японский бронепалубный крейсер 2-го класса «Ёсино». Четыре 152-мм скорострельных орудия с раздельным заряжанием системы Армстронга со стволами длиной в 40 калибров, служили ему главным калибром и могли стрелять на расстояние до 9100 м, давая по 5-7 выстрелов в минуту. Располагались на спонсонах по бортам на верхней палубе, два в носу у фок-мачты, а два других позади грот-мачты на корме. Средний калибр был представлен шестью скорострельными орудиями того же производителя, калибра 120-мм с раздельным заряжанием, и такой же длиной ствола. Дальность стрельбы их была практически такой же, как и у шестидюймовок – 9000 м, но скорострельность была выше и доходила до 12 выстрелов в минуту. Очевидно, что ни один из китайских кораблей одного с ним класса не смог бы при всех прочих обстоятельствах сражаться с ним на равных. От него могло бы достаться даже броненосцам. При этом он мог не опасаться получить в ответ даже их крупнокалиберные снаряды! Забегая немного вперед, стоит сказать, что в битве при Ялу скорострельная артиллерия этого корабля показала прекрасные боевые качества по сравнению со старыми крупнокалиберными пушками, дававшими один выстрел в несколько минут и не имевшими достаточного боекомплекта. За время боя крейсер выпустил около 1200 снарядов, так что его палуба была по щиколотки засыпана пустыми гильзами от унитарных выстрелов, так что артиллеристам приходилось сбрасывать их за борт при помощи лопат. Рассказывает очевидец событий Ну а о том, как готовились к предстоящему бою на японских кораблях, лучше всего, пожалуй, рассказал участник тех событий, находившийся на борту броненосца «Динъюань» американец Филон Нортон МакДжиффин, который написал об этой битве статью в журнал «Сенчюри».  «Масусима» в бою при Ялу. Так, он пишет о том, что с началом военных действий и офицеры, и матросы непрерывно работали над тем, чтобы привести корабли в состояние максимальной боевой готовности. После столкновения с японцами 25 июля у острова Бейкер, все шлюпки с кораблей, кроме одного шестивесельного баркаса, остававшегося на каждом судне, были сняты. В этом бою шлюпки загорелись практически сразу же и их пришлось тушить, а когда они были потушены, выяснилось, что они были полностью выведены из строя. Также были сняты тяжелые стальные колпаки, прикрывавшие орудия главного калибра. Было решено, что толщина их брони недостаточна для того, чтобы защитить их прислугу в случае попадания снаряда. А вот пробив их броню и взорвавшись внутри, снаряд гарантированно уничтожил бы там всех. И как оказалось впоследствии, решение это было правильным, поскольку многие снаряды пролетали прямо над головами обслуживающих их артиллеристов.  Корабли Бэйянского флота покидают гавань Вэйхайвэя. Все ненужные изделия из дерева, такелаж и т. д. были убраны, боковые крылья моста отрезаны; а все поручни и лестницы сняты. Башнеподобные щиты 6-дюймовых орудий, носовые и кормовые, были сохранены, чтобы защитить экипажи орудий от выстрелов тяжелых орудий, когда они стреляли вперед или назад. Гамаки были помещены в качестве защиты для расчетов этих же орудий, а внутри надстройки уложены мешки с песком так, чтобы этот «бруствер» имел около трех футов толщины и четыре фута в высоту. Внутри них на палубе хранилось несколько десятков 100-фунтовых выстрелов и снарядов для 6-дюймовых пушек, чтобы обеспечить их быстрое обслуживание. Большая часть стекол из иллюминаторов была извлечена и отправлена на берег. Уголь в мешках также использовался для защиты, где только возможно. Эта защита из угольных мешков и мешков с песком послужила превосходно, в ней после боя было найдено несколько неразорвавшихся снарядов и осколков. Вентиляторы были опущены на уровень палубы и развернуты так, чтобы их раструбы не мешали стрельбе башенных орудий. Все водонепроницаемые двери были закрыты. Корабли непосредственно перед боем были перекрашены в «невидимый серый» цвет.  Модель корабля «Динъюань» со снятыми колпаками орудийных башен. Скорее всего именно так выглядели оба китайских корабля в битве при Ялу. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Битва при Ялу. Второе сражение броненосных эскадр XIX века (часть 1) | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 12.04.2019 22:21 |

| Битва при Лиссе. Первое морское сражение броненосных эскадр | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 16.03.2019 17:09 |

| Битва за Газни: решающее сражение афганской войны? | ezup | Мировые проблемы | 1 | 18.08.2018 15:45 |

| Битва за знания (часть 1) | ezup | Законы и безопасность | 0 | 15.01.2017 11:49 |

| 9 июля 1791 года состоялось Мачинское сражение – последнее крупной сражение Русско-турецкой войны 1787-1791 годов | ezup | Военная история России | 0 | 09.07.2012 09:24 |

Линейный вид

Линейный вид