RUFOR.ORG

»

Швейцарский вариант конструкции Людвига Форгримлера (часть 3)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Во второй части материала про чешский автомат vz.58 речь шла о том, что с 1946 по 1949 год немецкий конструктор Людвиг Форгримлер и его коллега Теодор Лёффлер сумели создать сразу три варианта автомата под разные патроны и работали на Францию и Испанию, куда Форгримлер перебрался в 1950 году. И вот именно его StG 45 послужил основой для автоматической винтовки HK G3, появившейся в Германии в 1959 году, и пистолета-пулемета HK MP5, а в Швейцарии по этой же схеме сделали винтовку SIG SG 510.

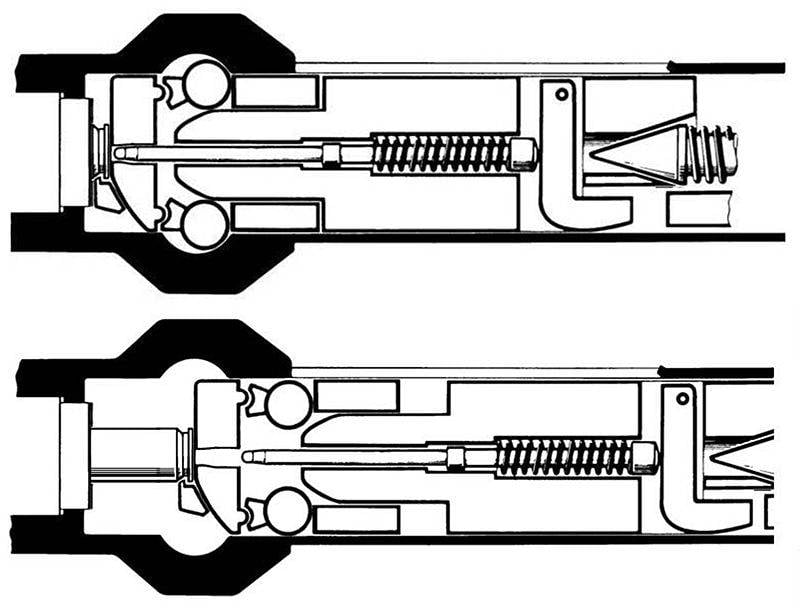

Винтовка Stgw.57. О том, что «чешское – отличное», здесь речь уже шла, но и все, что делалось в Швейцарии тоже всегда отличалось высоким качеством. Так что есть резон несколько отвлечься от темы чешского оружия и рассказать о том, во что же конструкция Форгримлера превратилась на швейцарской земле. Винтовка Stgw.57. (Музей Армии в Стокгольме). Кстати, именно этот материал представляет собой еще и хороший повод поговорить о стрелковом оружии вообще, используемой у нас в литературе терминологии и ряде других интересных обстоятельствах. Винтовка Stgw.57. (Музей Армии в Стокгольме). Именно этот образец использовался в шведской армии между 1960 – 1964 гг. на испытаниях по выбору перспективного образца для ее вооружения. Но в итоге по результатам испытаний шведы все-таки выбрали винтовку «Хеклер & Koх» G3. На фотографии хорошо видна рукоятка для переноски, короткое деревянное цевье, сложенные прицельные приспособления и переводчик огня. Пока шла война швейцарцы активно изучали достижения военной мысли воюющих стран, справедливо рассудив, что торопиться им некуда. Однако после ее окончания стало очевидно, что требованиям времени нужно соответствовать и им, и работы по созданию новой винтовки, причем, разумеется, автоматической были сразу же ускорены. И вот после целого ряда промежуточных образцов в 1954 – 1955 гг. в компании SIG под руководством Рудольфа Амслера создается автоматическая винтовка Stgw.57 (SturmGewehr 57), принятая на вооружение швейцарской армией в 1957 году. Ее вариант SIG 510-4 поставлялся на экспорт в Боливию и в Чили. Известны варианты SIG 510-1 (Stgw.57 калибра 7,5 мм); SIG 510-2 –того же калибра, но несколько облегченный; SIG 510-3 – сделанный под советский патрон 7,62х39 мм, и с магазином на 30 патронов. Схема устройства. Остается добавить, что в основе конструкции этой винтовки лежит все та же разработка Людвига Форгримлера, получившая в это же время свое воплощение в испанской винтовке «СЕТМЕ». Однако если мы постараемся узнать про нее что-то большее, то… информации нам встретится на удивление мало. Всезнающая Википедия на русском языке отводит ей всего четыре абзаца. Есть там и вот такая, хоть и корявая, но информативная фраза: «Разработанная штурмовая винтовка марки AM 55 (также использовавшая SIG 510-0) была смоделирована на немецком экспериментальном StG45 (M)». И совсем уж явное творение Гугл-переводчика – «Винтовка была застрелена швейцарскими 7,5 х 55 мм боеприпасами GP11». Патроны GP11. Дальше есть ссылка на материалы сайта weapon.at.ua, где дано столь интересное описание действия автоматики этой винтовки, что я просто не могу отказать себе в удовольствии привести его целиком: «Для взведения оружия необходимо отвести назад и отпустить Т-образную рукоятку, при этом затвор идет вперед, досылая патрон в патронник. Курок взводится и удерживается шепталом. Затвор состоит из двух частей: стебля и личинки. На личинке устанавливаются ролики необычной конструкции: на собственно цилиндрическом ролике шарнирно укреплены небольшие фигурные детали. Когда патрон заходит в патронник, личинка останавливается, а стебель затвора продолжает движение и проходит между роликами. Зеркало затвора имеет клиновидную форму, и ролики вытесняются в пазы ствольной коробки.  Вот он какой – затвор винтовки SIG 510-4. Внизу хорошо виден зацеп экстрактора. Правее – рычаг экстрактора, который при движении затвора назад, сдвигает гильзу вправо и выбрасывает в окно ствольной коробки. Также хорошо виден выступающий из нее запирающий ролик. При выстреле стреляная гильза движется назад. Внутренняя поверхность патронника имеет продольные канавки, которые дают возможность пороховым газам пройти к зеркалу затвора. В нем имеются два отверстия, по которым газы проходят через личинку и давят на стебель затвора. Давление гильзы и пороховых газов заставляет ролики двигаться внутрь по наклонным поверхностям стебля затвора. Благодаря углам наклона клиновидной поверхности стебель затвора вынужден двигаться назад и отсоединяться от личинки. На этом фото наглядно представлен принцип действия запирающего узла: задняя часть затвора выдвигается назад из передней части, а ролики прячутся в свои гнезда. Когда ролики выходят из пазов, затвор, в разъединенном состоянии, продолжает откат. Стреляная гильза прижимается к зеркалу затвора выбрасывателем. Он закреплен шарнирно на верхней части боевой личинки, при откате затвора упирается в наклонный выступ на левой стороне ствольной коробки, в результате гильза выбрасывается через окно на правой стороне ствольной коробки. Такая конструкция обеспечивает более плавную работу механизма в процессе выбрасывания гильзы». Устройство затвора виды сверху: слева – в сборе, в центре задняя часть с выступающим запирающим стержнем, справа – головка затвора, внизу – возвратная пружина. Понятно, что описание это дано в типично советской традиции описания деталей оружия – «стебель», «личинка». Однако хорошо известно, что «все войны происходили из-за неточностей формулировок» (шутка, конечно, но в ней немалая доля смысла!), потому, что если мы станем рассматривать собственно детали этой винтовки, то у нас сразу же появится много вопросов. Итак – «затвор состоит из стебля и личинки»… Посмотрим на него и увидим, что он состоит из двух массивных стальных брусков практически одного размера. Личинка это нечто круглое, небольшое. Личинка с половину затвора – нонсенс, точно так же, как и «стебель» – вторая его часть. Стеблем еще можно было бы назвать выступающий из него запирающий стержень с заостренной передней частью, потому как массивную часть этой детали по аналогии с миром цветов можно было бы назвать «бутоном», но весь «бутон и стебель» назвать просто стеблем это уж слишком. В общем в этом описании, что ни фраза – то перл. Причем непонятно, откуда это взялось. Ведь очевидно, что если ты пишешь статью про оружие, то следует придерживаться определенных правил, которые весьма просты: если уж ты сам не можешь за описываемое оружие подержаться, то возьми наставление по его использованию, благо такие руководства есть в каждой армии. Винтовка шла на экспорт, значит должно быть такое наставление и на английском языке. Открываем его и читаем: «The breech comprises a breech head with ejector, locking rollers with rockers and cartridge holder, rear director shaft with firing pin and firing pin spring, and the firing lever. Breech head and director shaft are connected by a cotter pin». Что можно перевести следующим образом: «Затвор состоит из головки затвора с эжектором, запирающих роликов с рокерами и экстрактором гильзы, а также задней части затвора с запирающим стержнем, через который проходит ударник, пружины ударника и рычага ударника. Затворная головка и задняя часть затвора соединены шплинтом». Детали затвора, слева направо: головка затвора с роликами, запирающий штифт, соединяющий заднюю часть затвора с передней, ударник, пружина ударника, L-образный рычаг ударника, штифт ударника. Почему переведено именно так, а не иначе? Да потому, что английский язык на 20% информативнее русского и при переводе с английского на русский фразы следует удлинять, а когда переводишь с русского на английский – укорачивать. Словосочетание «director shaft» переведено как «запирающий стержень» по его функциональному значению, поскольку именно этот «стебель» раздвигает ролики и производит запирание затвора. Интересно, что курок при стрельбе, расположенный в ствольной коробке слева, ударяет сначала по L-образному шарнирному рычагу, а уже тот, в свою очередь, бьет по ударнику.  Теперь схема работы затвора из «Наставления…». Как видите, никакие «отверстия для продувания затвора» на ней не показаны, даже и намека нет. А теперь еще немного о газах, обдувающих затвор и попадающих через дырки в личинку. Дырки на головке затвора действительно есть. Но нигде в тексте «Наставления…» про «обдувание» нет ни единого слова! А ведь это важно, не так ли? Но нет, ничего в англоязычном тексте об этом не написано. А есть там буквально следующее: «При нажатии на спусковой крючок курок ударяет по рычагу бойка, который подает его вперед и разбивает капсюль патрона. Давление дна гильзы на головку затвора растет, но ролики в ее гнездах предотвращают отход затвора назад. Следует подчеркнуть, что это «не жесткий замок», поскольку ролики удерживаются только клинообразными поверхностями запирающего стержня задней части затвора, а тот удерживается только силой возвратной пружины. Когда пуля покидает ствол и давление на дно гильзы достигает максимума, она выходит из патронника примерно на одну четверть дюйма, а запирающие ролики убираются внутрь, и выталкивают назад запирающий стержень, что позволяет отойти назад и всему затвору вместе головкой затвора и стреляной гильзой. При этом запирающий стержень сохраняет достаточную энергию для того, чтобы оттянуть назад обе части затвора. Во время этого движения выступ на ствольной коробке сдвигает экстрактор с пустой гильзой по зеркалу головки затвора вправо, после чего она экстрагируется через окно на ствольной коробке. Во время движения затвора назад происходит взведение курка и сжатие возвратной пружины. В заднем положении затвор упирается в буфер. Сжатая возвратная пружина заставляет затвор двинуться вперед. При этом патрон из магазина подается в патронник, а запирающий стержень задней части затвора выдавливает ролики в их фиксирующие гнезда, после чего оружие вновь готово к стрельбе». Мне кажется, что это более понятное описание работы автоматики этой необычной винтовки. Я бы добавил в этот текст всего лишь одну фразу, которая в оригинале отсутствует: «В патроннике начиная от пульного входа сделаны «канавки Ревелли» (всего 8), призванные облегчить движение гильзы на начальном этапе экстракции, когда давление газов в патроннике еще слишком велико». Но это не более, чем пояснение, а так, в остальном, это достаточно точный перевод текста из «Наставления…» На этой фотографии хорошо видно крепление приклада к ствольной коробке. Защелка находится снизу. И вот теперь стоит подумать о следующем: стоит ли стараться при описании иностранных видов оружия сводить все к нашим старым терминам или напротив – стремиться возможно точнее передать терминологию, используемую создателями того или иного образца? Например, мне сложно увидеть «личинку» в массивном металлическом бруске, или «стебель» в прямоугольном выступе другого такого же бруска. Причем, вместе эти оба бруска как раз и образуют затвор винтовки и это вряд ли стоит оспаривать. А вот здесь хорошо виден «арктический» спусковой крючок в виде рычага, уложенного вдоль ствольной коробки. Ну, а теперь отметим еще ряд интересных моментов. Получается, что именно «маузеровская система» StG45 оказала самое сильное воздействие на все послевоенное развитие оружейного дела в Европе. Систему Гаранда европейцы не приняли, а на всех своих автоматических винтовках и в Бельгии, и в Испании, и в Германии, и в некоторых других странах, в частности, в той же Чехословакии, использовали роликовый механизм запирания ствола. Опыт эксплуатации швейцарской винтовки показал, что это очень надежное оружие, которое из-за своей довольно большой массы обладает меньшей отдачей, чем аналогичные винтовки других стран, что при наличии на ней еще и сошек, обеспечивает очень высокие показатели меткости стрельбы. Причем добиться этого удалось при использовании мощного винтовочного патрона – стандартного патрона 7,62х51 НАТО!  Рукоятка вместе УСМ и откинутым вниз спусковым рычагом. Ну, а конструкция винтовки в целом проста: ствольная коробка изготовлена из штампованных стальных деталей, соединенных при помощи сварки. Ствол имеет перфорированный металлический кожух. Ударно-спусковой механизм в одной сборке с пистолетной рукояткой и спусковой скобой выполнен в виде отдельного модуля. Предохранитель – он же переводчик режимов огня - находится на коробке УСМ слева, над спусковой скобой. Оригинальной особенностью винтовки, которую было бы не грех заимствовать и нашим оружейникам, стало наличие дополнительного «зимнего» удлиненного раскладного спускового крючка, облегчающий стрельбу в теплых рукавицах. Рукоятка затвора имеет традиционную для швейцарских винтовок крупную бочкообразную Т-образную головку. Расположена она справа и при стрельбе остается неподвижной.  Диоптрический прицел. Прицел имеет диоптрический регулируемый целик с микрометрическим винтом, который устанавливается дальность от 100 до 650 метров. Целик и мушка заключены в кольцевой намушник и установлены на складных основаниях. На все винтовки Stgw.57 можно было установить оптический прицел Kern кратности 4Х или ИК-ночные прицелы. Винтовки серии SIG 510-4 прицельные приспособления иной конструкции и складываться не могли, но точно так же имели регулируемый по дальности диоптрический целик.  Винтовка с установленным снайперским прицелом. Сошки на винтовке могли закрепляться как у основания ствола, так и у мушки. Рядом штык-нож и ремень для переноски. Винтовка оборудована дульным тормозом-пламегасителем, который также позволяет стрелять винтовочными гранатами при помощи холостых патронов. Для последних, чтобы не спутать, служат магазины белого цвета емкостью на шесть патронов. Под дульной частью ствола можно было также закрепить штык-нож, который надевался на пламегаситель и имел защелку на кожухе.  «Белый магазин» и рядом с ним патрон для стрельбы гранатами. Ну и последнее: данные о количестве выпущенных винтовок. В Чили было продано около 15 000, а в Боливию около 5000 экземпляров. Всего же в других версиях предприятием SIG было произведено около 585 000 винтовок Stg 57 и примерно 100 000 винтовок SIG 510. Решение прекратить ее производство приняли 1983 году, но последние винтовки были изготовлены в 1985-ом. В швейцарской армии ей на смену пришла винтовка SIG SG 550. Но это уже совершенно другая история. ТТХ винтовки SIG 510: Патрон — 7,62х51 НАТО. Принцип работы — отдача полусвободного затвора, с выбором вида огня. Питание — коробчатый магазин на 20 патронов. Вес винтовки без патронов — 4,25 кг. Общая длина — 1016 мм. Длина ствола — 505 мм. Нарезы — 4 нареза (правосторонние), шаг 305 мм. Начальная скорость пули — 790 м/с. Темп стрельбы — 600 в/мин. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| FFA Р-16: опытный многоцелевой швейцарский истребитель | ezup | Экспериментальные | 0 | 24.08.2018 00:27 |

| Stg.45 и другие автоматы Людвига Форгримлера | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 01.03.2017 19:29 |

| Швейцарский Hornet разбился во Франции | ezup | Авиационные происшествия | 0 | 15.10.2015 17:48 |

| Швейцарский мини-шаттл SOAR | ezup | Авиационные новости | 0 | 28.06.2013 21:15 |

| Война в Италии и Швейцарский поход Суворова. Часть 2 | ezup | Военная история России | 0 | 25.09.2012 09:19 |

Линейный вид

Линейный вид