RUFOR.ORG

»

«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 3)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Наверное, самым необычным кавалерийским карабином САСШ периода Гражданской войны Севера с Югом может считаться так называемый «Карабин Кентукки», сконструированный Луисом Триплеттом и Вильямом Скоттом из Колумбии и появившийся на американском рынке оружия в 1864-1865 гг. Калибр - .60-52. Патроны от карабина «Спенсер». Внешне вроде бы ничего особенного. Даже и не скажешь, что этот карабин имел трубчатый семизарядный магазин в прикладе. Чтобы зарядить карабин патроном из этого магазина, требовалось поставить курок на полувзвод. После этого следовало повернуть переднюю часть карабина со стволом по часовой стрелке. При этом экстрактор выталкивал из ствола пустую гильзу, при продолжении вращения до 180 ° дверка подпружиненного магазина открывалась и очередной патрон попадал в патронник. Затем ствол вращался против часовой стрелки и так происходило заряжание. Когда курок взводился полностью, «Триплетт и Скотт» был готов к стрельбе.

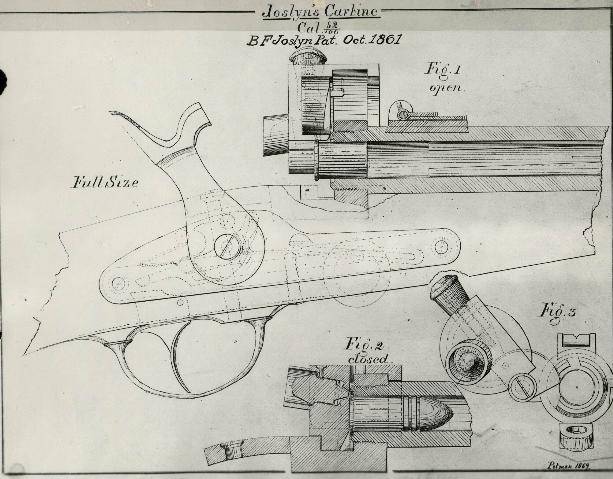

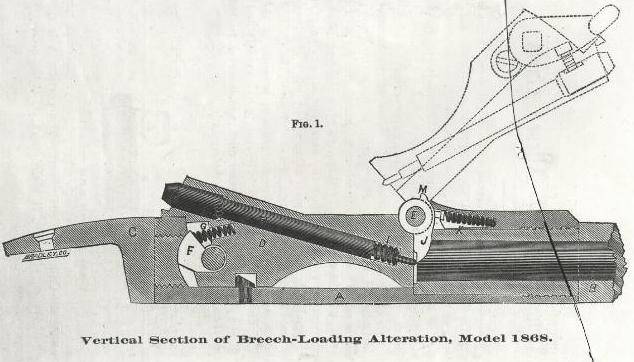

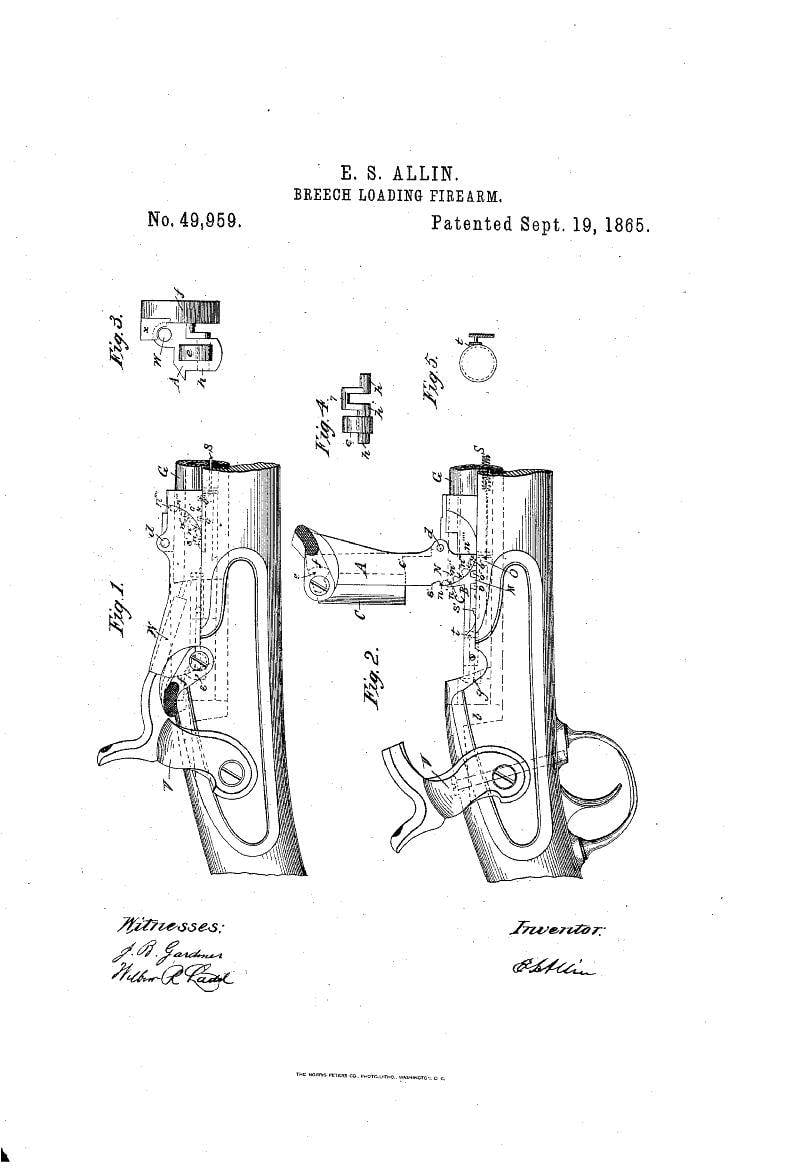

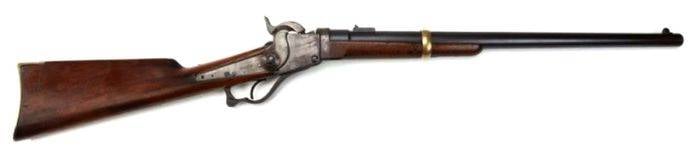

Карабин «Триплетт и Скотт».  Карабин «Триплетт и Скотт» в процессе перезарядки. Очень оригинальный карабин придумал Уильям Дженкс, 22 сентября 1845 г. подписавший контракт на его поставку карабинов калибра .54 для ВМС САСШ. Первые карабины были гладкоствольные, но в 1860-х гг. их переделали в нарезные. Произвели их на Спрингфильдском арсенале в количестве где-то около 4500 шт., и они тоже отметились в сражениях Гражданской войны. За свой необычный внешний вид его прозвали «Уши мула», и надо заметить, что конструкция его и вправду была даже более, чем странной. Заряжался он через отверстие в верхней части ствола. Но и задняя часть канала ствола была также открыта, но «запыживалась» своего рода «затвором» или поршнем, управляющимся расположенным сверху рычагом. Курок при этом располагался справа. Чтобы зарядить карабин, нужно было откинуть рычаг назад и вывести поршень из ствола. Затем через отверстие в стволе вложить в ствол круглую пулю и либо насыпать туда же заряд пороха при помощи специального дозатора, либо надкусить обычный бумажный патрон и опять же высыпать порох в отверстие. После этого рычаг толкали вперед, поршень шел также вперед и продвигал пулю и порох вперед до упора, то есть до тех пор, пока она не врезалась в нарезы ствола. Само отверстие при этом перекрывалось поршнем. Теперь оставалось откинуть курок, надеть на брандтрубку капсюль, прицелиться и стрелять.  Карабин Уильяма Дженкса «Уши мула»  Карабин Уильяма Дженкса – вид сверху при полностью откинутом рычаге. Хорошо виден поршень-толкатель. Схема из патента Уильяма Дженкса, объясняющая принцип работы его карабина. Б.Ф. Джослин сконструировал свой казнозарядный карабин .54 калибра еще в 1855 году. В 1857 году американская армия испытала 50 его карабинов, однако в то время принимать их на вооружение военные отказались из-за общего предубеждения в отношении казнозарядного оружия. Но в 1858 году ВМФ САСШ все же заказал Джослину 500 карабинов его конструкции (.58 калибра – 14,7-мм). По ряду причин Джослин в 1861 году сумел изготовить всего 200 штук. В 1861 году он переделал свой карабин под металлический патрон кольцевого воспламенения и получил заказ от Федерального департамента артиллерии на 860 таких карабинов, который был выполнен в следующем, 1862 году. В боях Гражданской войны карабин показал себя хорошо, что привело к тому, что в этом же году Джослину заказали уже 20 тысяч таких карабинов. Поставки армии САСШ начались в 1863 году, хотя до ее окончания она получила лишь половину заказанных «Джослинов». Кстати, именно ружья системы «Спрингфилд-Джослин» стали первым в Америке по-настоящему массовым «передельным оружием». Причина заключалась в том, что они имели очень простой крановый затвор и стреляли распространенными унитарными патронами калибра .56 с круговым воспламенением.  Схема устройства карабина Джослина из патента 1861 года. Крановый затвор казнозарядного карабина Джослина обр.1861 года.  Открытый затвор казнозарядного карабина Джослина. Очень простое устройство, не так ли? Однако очень скоро этот образец заменили винтовкой образца 1865 года или «Первой аллиновской переделкой» – названной так в честь оружейного мастера Спрингфилдского арсенала Эрскина С. Аллина. Он уменьшил калибр до .50 (12,7-мм), причем оригинальным способом: серийные стволы .58 калибра для удаления нарезов рассверливались, после чего их нагревали и вставляли в них лейнеры. Затвор на них применялся откидной – вперед-вверх, с пружинной защелкой, не дававшей ему открываться. Патрон с центральным воспламенением накалывал подпружиненный ударник, по которому бил обычный курок ударного замка, который конструктором сохранялся. Открывался затвор только в том случае, если курок ставился на полувзвод, то есть последовательность приемов заряжания для солдат оставалась в целом привычной. Затвор винтовки Эрскина Аллина.  [/center] [/center]Схема устройства замка винтовки Эрскина Аллина 1868 г.  Схема из патента 1865 г. Уже на следующий год Спрингфилдский арсенал организовал выпуск винтовки образца 1866 года или «Второй аллиновской переделки», которую производил до конца 1869 года. В ней было улучшено выбрасывание гильз, которое являлось слабым местом всех винтовок с затворами подобного устройства. Впрочем, переделочные винтовки отнюдь не залеживались в арсеналах, а почти сражу же попадали в войска, воевавшие с индейцами на Западе. Всего с использованием наличествующих запасов было изготовлено около 100 тыс. переделочных винтовок системы Аллина. Кроме того, Спрингфилдский арсенал также начал переделывать под новые патроны .50 калибра и казнозарядные винтовки системы Шарпса. А вот семизарядные винтовки Спенсера, имевшие трубчатый магазин в прикладе, из-за конструктивных особенностей ее затвора переделке не подлежали.  Карабин «Спрингфилд» мод.1868 г. Стандартное оружие американской кавалерии, с которым она потерпела поражение от индейцев в битве у Литтл-Биг-Хорна в 1876 году. Среди всего этого изобилия карабинов (которое совсем неудивительно, поскольку в американских войсках было много кавалерии, а уж на Диком Западе только она одна и могла воевать!) карабин Мейнарда мало того, что стал одним из первых нарезных переломных образцов; он еще и довольно широко применялся обеими воюющими сторонами в гражданской войне между Севером и Югом. Патрон к нему имел необычную конструкцию: у него была металлическая гильза с порохом и пулей, но не было капсюля. Капсюль надевался на брандтрубку, а порох воспламенялся через отверстие в донце гильзы, обычно замазанное воском.  Патрон к карабину Мейнард .50-50 (1865 г.). Как видите – только «дырка», капсюля нет.  Карабин Мейнарда. Существовало мнение, что такие гильзы можно перезаряжать множество раз и так обычно и бывало, в особенности, когда их (чаще всего этим занимались южане) вытачивали на токарных станках. Однако конструкция оказалась непродуманной. Плохо обстояло дело с обтюрацией: прорыв газов из ствола назад именно через это отверстие был довольно сильным. Случался и отбой курка газами назад, что удовольствие стрелкам тоже не доставляло. Впрочем, закончилась история с карабином Мейнарда вполне «прилично» - его просто приспособили под обычный патрон центрального боя. Кавалерия Конфедерации с карабинами Мейнарда. Рис. Л. и Ф. Функены. В 1858 году Джеймс Х. Мерилл из Балтимора также запатентовал свой карабин калибра .54. В первом варианте использовались бумажные патроны, но в 1860 году появилась вторая модель уже под металлическую гильзу. Первоначально его карабин рассматривали как спортивное оружие, поскольку он отличался точной стрельбой, при тщательном уходе был очень надежен, но имел довольно сложный механизм, а его детали не были взаимозаменяемыми. Его активно использовали обе стороны, так как в начале Гражданской войны конфедератам удалось захватить большое количество карабинов Мерилла и они вооружили ими кавалерийские полки штата Северная Вирджиния. Южанам, не избалованным современным оружием, он нравился, но более щепетильные северяне считали, что механизм карабина слишком уж хрупкий. Поэтому к 1863 году их убрали из армии САСШ. Выпускались также винтовки Мерилла, но сделали их всего 800 штук.  Карабин Мерилла – затвор закрыт.  Карабин Мерилла – затвор открыт. Достаточно широкое распространение в армии северян получил и карабин Гилберта Смита; его поставляли сначала во флот, а затем стали вооружать им кавалеристов и артиллеристов. Патент на него он получил 23 июня 1857 года, но в массовое производство, как и многие другие образцы, он пошел лишь во время войны. Ствол у него переламывался по принципу охотничьего ружья. Оружие в целом получилось неплохим, но очень зависело от качества выделки. При плохом имел место прорыв газов через щели патронника. Необычным у Смита был и патрон: и пуля, и пороховой заряд находились внутри каучукового цилиндра! В войска северян попало около 30 000 штук карабинов Смита под патроны .50 калибра.  Казнозарядный карабин Смита обр.1857 года. Однако самый необычный карабин в эти годы создал, пожалуй, Джеймс Дюрелл Грин. Внешне он мало чем отличался от своих ровесников, но вот устройство его было по-настоящему необычно. Под его стволом находился цилиндр, на котором находилась двойная муфта, и если первая охватывала этот цилиндр, то вторая – ствол. На самом стволе тоже была надета фута, причем ствол свободно проворачивался в обеих муфтах. Крепление ствола осуществлялось двумя Г-образными зажимами, обозначенными на рисунке из патента буквами «М». В них при повороте ствола входили два выступа, находившиеся в его задней части. Схема устройства карабина Грина из описания патента.  Спусковых крючков у этого карабина было два. После нажатия на передний ствол все муфты расцеплялись, ствол отходил вперед, после чего откидывался вправо. Теперь в ствол вставлялся обычный бумажный патрон. При своем обратном ходе ствол запирался в исходном положении, и к тому же, сдвигаясь назад, он еще и смещал патрон к шпильке в казенной части затворного механизма, которая прокалывала оболочку патрона, и газы от капсюля попадали к пороховому заряду. Карабин имел длину всего 837 мм, при длине ствола 457 мм, массу 3,4 кг и калибр .55 (14 мм). Скорость пули составляла 305 м/с, что было по тому времени очень неплохо. Военных очень подкупали бумажные патроны, но они… легко портились и отсыревали. Всего в период 1859-1860 гг. фирмой «Уотерс Армори» в Массачусетсе было выпущено около 4000 – 4500 таких карабинов. 1500 было распродано в США, однако в армию попало всего 900 штук. Остальные карабины продали в Россию. Интересно, что стандартной нарезки у карабина нет. Вместо него – овальный канал ствола – система нарезки Ланкастера. И это была первая подобная конструкция, принятое на вооружение в американской армии. Похожей на эту систему была разработку Джеймса Пэриса Ли, но его карабинов выпустили очень мало. В годы войны Севера и Юга был известен и так называемый «Союзный карабин» .52 калибра, разработанный Эдвардом Гвином и Абнером К. Кэмпбеллом, Гамильтон, Огайо, также относившийся к капсюльным системам. Производился он с 1863 до 1864 год и стал преемником карабина «Космополитен», выпускавшегося на том же предприятии. Для перезаряжания оружия использовалась спусковая скоба змеевидной формы, которой открывалась казенная часть ствола, но никакого магазина не предусматривалось, а патрон использовался обычный, бумажный.  «Союзный карабин» Нью-йоркская компания Эбенцера Старра была известна своими револьверами, успешно конкурировавшими даже со знаменитыми кольтами. Старр с большим вниманием относился ко всем новинкам оружейной техники и постоянно улучшал свои образцы. В 1858 году он разработал карабин, в котором сочетались лучшие качества систем Шарпса, Смита и Бернсайда. И который отличался хорошей меткостью при относительной невысокой стоимости его производства. Хотя «шарпс» все равно стрелял немного точнее, в гражданскую войну из-за нехватки оружия пригодился и «старр», который сразу приняли на вооружение. Только с 1861 по 1864 год было изготовлено более 20 000 экземпляров. Образец 1858 года заряжался патронами с бумажной и льняной оберткой в течение всей войны. Но в 1865 году правительство заказало компании 3000 «старров» под металлические патроны, которая затем выпустила еще 2000 карабинов этой версии. Так обстояли дела в годы войны, однако после нее компания Старра уже не смогла конкурировать со знаменитым Винчестером и уже в 1867 году прекратила существовать.  Казнозарядный карабин Старра модели 1858 года. Еще со времен войн с семинолами, столь красочно описанных в романе Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов», в САСШ наблюдался повышенный интерес к винтовкам и карабинам с барабанными магазинами. Простейшим способом превратить револьвер в тот же карабин - было приделать к нему приклад и удлинить ствол. Револьверный карабин «Ле-Ма» Но были и отдельные оригинальные разработки, к револьверам не относящиеся, например, карабин «Манассас» образца 1874 года, двойного действия, калибра .44, сконструированный оружейником Потифаром Хауэллом. Интересно, что данный карабин можно считать непосредственным предшественником знаменитого… «нагана», поскольку в нем применялась система надвигания барабана на ствол с целью предохранения от прорыва газов и длинные латунные патроны с утопленной пулей – полный аналог более поздних нагановских! Сам Хауэлл, получивший на свою разработку патент, называл ее системой «двойного газового уплотнения». Было выпущено несколько образцов данного вида оружия, но армия им не заинтересовалась вследствие его дороговизны. Револьверный карабин «Манассас». Некоторые проекты поражают своей оригинальностью. Например, патент Морриса и Брауна от 1869 года, взглянув на который, нетрудно заметить, что барабанный механизм в нем неподвижен, а скрытый в ложе курок (приводимый в действие скобой-рычагом), ударяет по капсюлям особой вращающейся насадки, расположенной позади барабанного магазина. При выстреле круглая пуля двигалась сначала по наклонному каналу (!) от барабана к стволу, и лишь затем попадала уже в сам ствол. То есть дважды за время выстрела изменяла направление движения. Конечно, такая система вполне работоспособна. Но… не при той точности обработки сопрягаемых металлических поверхностей, которая существовала в то время. Схема барабанного карабина Морриса и Брауна. И как вывод, задумаемся о той головной боли, которую доставляло снабжение всего этого «арсенала» в годы Гражданской войны в САСШ. Вот уж поистине была драма, так уж драма… Продолжение следует… Автор: В.О.Шпаковский |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| «Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 7) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 08.03.2018 00:03 |

| «Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 6) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 26.02.2018 16:23 |

| «Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 5) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 13.02.2018 00:12 |

| «Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 4) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 02.02.2018 18:27 |

| «Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 2) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 18.01.2018 18:53 |

Линейный вид

Линейный вид