RUFOR.ORG

»

Суррогатные средства ПВО РККА в годы Великой Отечественной войны

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

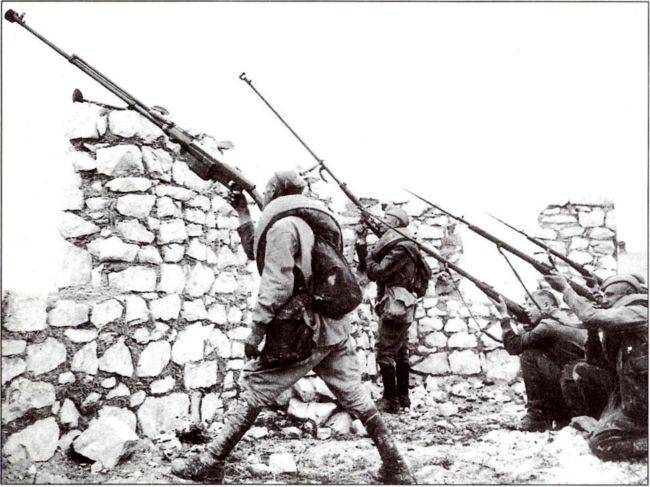

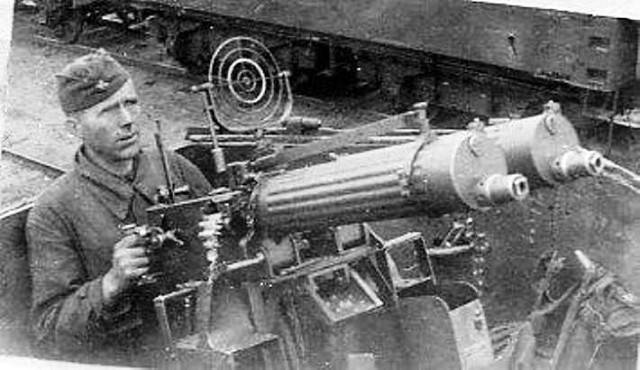

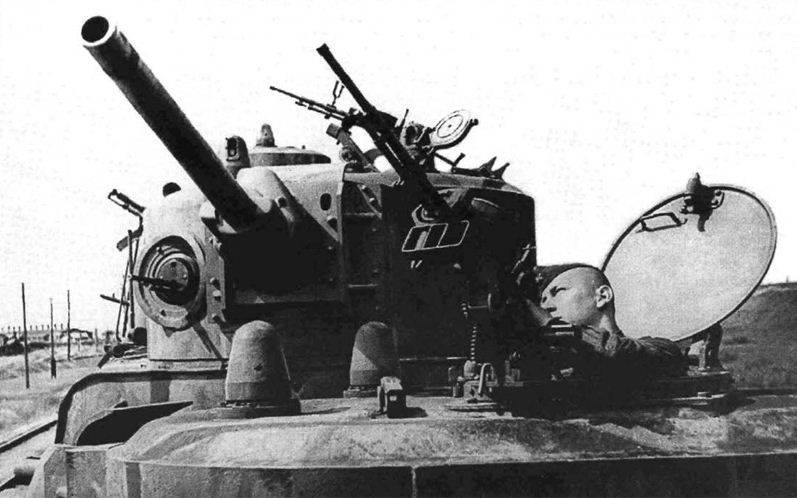

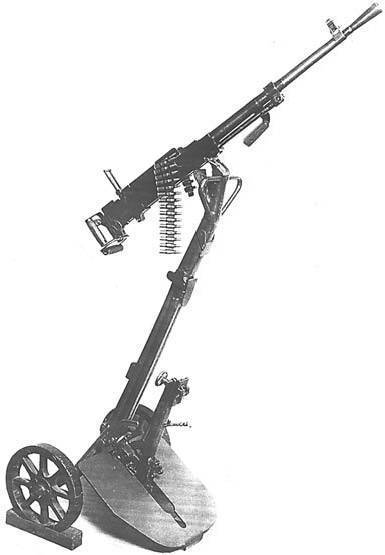

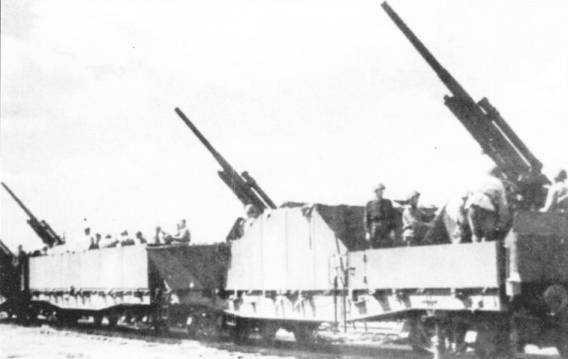

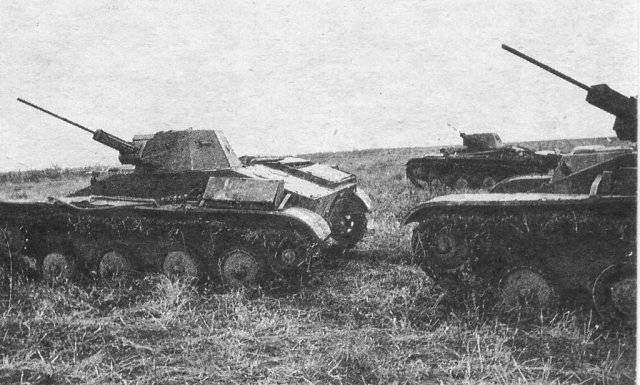

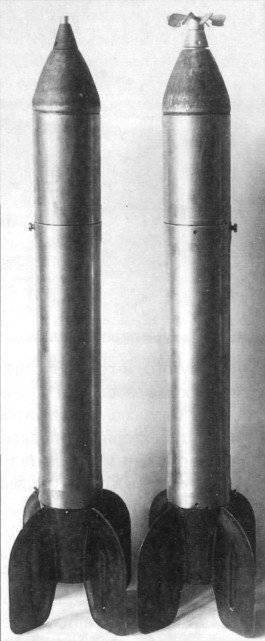

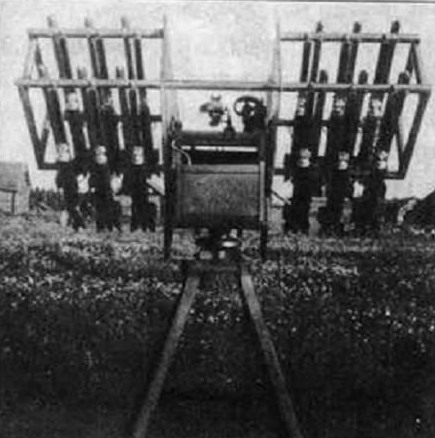

В начальный период войны наша истребительная авиация понесла тяжелые потери, и зачастую не могла прикрыть советские войска на переднем крае и в прифронтовой полосе. Пользуясь этим, немецкие истребители-бомбардировщики, пикировщики и штурмовики наносили тяжелые потери советским войскам и колоннам беженцев. Особенно от налётов сильно страдали пехотные части на марше, железнодорожные составы на перегонах и транспортные колонны. Ситуация усугублялась ещё и острой нехваткой зенитных средств, предназначенных для непосредственного прикрытия войск. Довоенная советская промышленность не успела в полной мере оснастить войска необходимым зенитным вооружением, части ПВО полкового и дивизионного звена по состоянию на 22.06.1941 года были укомплектованы зенитными пулеметными установками всего на 61%. По большей части, в войсках имелись установки винтовочного калибра, созданные на базе пулемёта Максима. Доля крупнокалиберных 12,7-мм пулемётов к началу войны была очень невелика. В 1941 году основным войсковым средством ПВО являлась счетверённая 7,62-мм зенитно-пулемётная установка М4 обр. 1931г. Установка представляла собой четыре пулемёта Максима обр. 1910/30 г, установленные на зенитном станке в одной плоскости. Для лучшего охлаждения пулемётных стволов при интенсивной стрельбе использовалось устройство принудительной циркуляции воды. При хорошей плотности огня, зенитная установка М4 была слишком тяжелой. Её масса в боевом положении вместе с системой принудительного водяного охлаждения и сварной рамой для установки в кузов автомобиля достигала 400 кг.  Счетверённая установка, как правило, устанавливалась на грузовых полуторках, на железнодорожных платформах и даже в гужевых санях. В феврале 1943 года 7,62-мм пулеметные установки, как устаревшие, вывели из состава зенитных полков и зенитных дивизий Резерва Главного командования. Они были заменены более эффективными 12,7-мм крупнокалиберными пулемётами, но на второстепенных участках фронта уцелевшие М4 использовали до окончания боевых действий. Зенитные Максимы в течение всей войны входили в состав пулемётных взводов на зенитных бронепоездах и устанавливались на зенитных платформах, прикрывавших эшелоны и отдельные станции.  Спаренная зенитная установка обр. 1930 г Помимо счетверённых установок, в меньших количествах к началу войны в войсках имелись спаренные обр. 1930 г и одинарные зенитные установки обр. 1928 г. При их создании также использовались пехотные пулемёты Максима. Все они имели водяное охлаждение, и темп стрельбы 600 выстр/мин на один ствол. Табличная дальность поражения воздушных целей составляла 1500 м. На практике, эффективная дальность стрельбы по самолётам не превышала 800 м. Достаточно часто пулемёты Максима на зенитных станках вынужденно применялись на передовой для отражения атак пехоты противника. В этом случае для стрельбы использовали штатные для пехотных пулемётов стоечные прицелы.  Расчёт зенитной установки обр. 1928 г ведет огонь по воздушной цели в районе Сталинграда Общим недостатком зенитных установок на базе пулемёта Максим был чрезмерный вес и недопустимо большое время перевода из походного в боевое положение. Перед отражением налёта вражеской авиации требовалось заполнить кожух водой, в противном случае ствол быстро перегревался и пулемёт не мог вести огонь.  В 30-е годы для кавалерийских частей выпускался специальный зенитный станок, монтировавшийся на пулемётную тачанку. Недостатком такого станка являлась ограниченность возможного сектора зенитного огня. В связи с этим для прикрытия от ударов с воздуха кавалеристам требовались зенитные пулемёты с круговым обстрелом. Но так как счетверённая М4 была чрезмерно тяжелой и громоздкой, на тачанки монтировали спаренные установки обр. 1930 г.  Для стрельбы по воздушному противнику на фронте применялись пулемёты Максима обр. 1910/30 г., на универсальном треножно-колёсном станке системы С.В. Владимирова обр. 1931 г., допускавший ведение огня, как по наземным, так и по воздушным целям.  Пулемёт Максима на универсальном станке С.В. Владимирова обр. 1931 г. Пулемёт комплектовался кольцевым зенитным прицелом, допускавшим стрельбу по самолетам, летящим со скоростью до 320 км/ч на высоте до 1500 м. Однако на передовой его установкой, как правило, не заморачивались и стреляли по самолётам с использованием штатного стоечного прицела, что конечно снижало эффективность зенитного огня. Впрочем, массовый выпуск пулемётов на универсальном станке начался только в 1939 году. Ввиду большой сложности станков Владимирова выпустили не так много. По этой причине в войсках их было в разы меньше, чем пулемётов на колёсном станке А.А. Соколова обр. 1910 г. Тем не менее, пулемёты Максима на универсальном станке применялись в течение всей войны. Для того чтобы хоть как-то прикрыть себя от ударов с воздуха, в войсках создавали импровизированные зенитные установки. Чаще всего для этого применяли станковые пулемёты Максима, установленные на кустарно изготовленные вертлюги или просто тележные колёса с вкопанной в землю осью.  Непосредственно на передовой для увеличения угла возвышения пулемета на колёсном станке отрывались специальные ячейки, в которых хобот для буксировки располагался под углом до 45 градусов, а под колёса подкладывали мешки с землёй. Достаточно часто огонь по авиации противника вели из ручных пулемётов ДП-27. В качестве опоры обычно использовали развилки деревьев, заборы, невысокие стенки, кузов автомобиля или телеги. В крайнем случае, можно было стрелять, оперившись на плечо второго номера расчёта. Перед войной для ДП-27 испытывалась зенитная вертлюжная тренога, но на вооружение она не принималась.  Пулемёт ДТ-29 в положении для зенитной стрельбы на лёгком бронеавтомобиле БА-64 В начальный период войны часть советской бронетехники была оснащена зенитными турелями П-40 с пулемётами ДТ-29. Танковый вариант создавался с учётом установки пулемёта в тесном боевом отделении. Вместо деревянного приклада имелся выдвижной металлический. С пулемёта ДТ-29 демонтирован кожух, предназначенный для защиты рук стрелка от ожогов о ствол, это позволило уменьшить габариты и улучшило охлаждение. Согласно регламентирующим документам, одна боевая машина в танковой или бронеавтомобильной роте должна была быть оснащена дополнительным зенитным пулеметом. Первые зенитные турели на танках Т-26 были опробованы ещё во время боевых действий в Испании. В силу удобства монтажа и простоты конструкции турели П-40 получили достаточно большое распространение. Их также устанавливали на бронепоездах, броневагонах, мотоциклах и автомобилях повышенной проходимости ГАЗ-64 и ГАЗ-67. По сравнению с ДА-27 эффективность зенитного огня из турельного варианта ДТ-29 была выше, что обуславливалось лучшей устойчивостью, возможностью кругового обстрела, более емким диском на 63 патрона и наличием специального зенитного кольцевого прицела. Не последнюю роль играла лучшая подготовка танкистов при ведении огня по самолётам.  Турель П-40 с пулемётом ДТ-29 на броневагоне Осенью 1941 года в КБ Ковровского завода в опытном порядке была создана счетверенная зенитная установка пулеметов ДТ-29. Пулеметы устанавливались горизонтально в два ряда на станке Колесникова. Суммарный темп стрельбы составлял 2400 выстр/мин. Однако по итогам испытаний в серийное производство установка не передавалась. К июню 1941 года на складах скопилось значительное количество устаревших авиационных пулемётов ДА, ДА-2 и ПВ-1. Два первых имели много общего с пехотным ДП-27, а второй – это адаптированный для использования в авиации пулемёт Максима, с воздушным охлаждением и увеличенным до 750 выстр/мин темпом стрельбы. Что касается ДА и ДА-2, то единого стандарта их установки для использования в качестве зенитных не было.  Один из вариантов зенитно-пулемётной установки с использованием ДА-2 Пулемёты монтировались на турели или простейшие вертлюги, созданные на бывших гражданских предприятиях или в оружейных мастерских в прифронтовой полосе.  Сохранившаяся зенитная установка ДА-2 в экспозиции музея Использование авиационных пулемётов Дегтярёва облегчалось тем, что они изначально оснащались прицелами, предназначенными для ведения огня по быстро перемещающимся воздушным целям. Так как принцип действия автоматики ДА и ДА-2 не отличался от ДП-27 и ДТ-29, суррогатные зенитные установки были быстро освоены в войсках. Пулемёты оснащались дисками на 63 патрона. Заметным внешним отличием ДА от ДТ-29 было то, что вместо приклада была установлена насеченная деревянная пистолетная рукоятка и задняя рукоятка. На спаренном ДА-2 имелся укороченный плечевой упор. Спаренные пулемёты оснащались крупными пламегасителями, для предотвращения ослепления стрелка.  Несмотря на отсутствие единого стандарта и полукустарный характер производства турелей, в целом это оказалось достаточно эффективное лёгкое зенитное оружие с темпом стрельбы на один ствол 600 выстр/мин. Спаренная установка с двумя снаряженными магазинами, установленная на треножном станке, весила в два раза меньше, чем пулемёт Максима на зенитном станке обр. 1928 г. На базе авиационных пулемётов ПВ-1 Н.Ф. Токарев в августе 1941 года создал строенную зенитную установку. Это оружие, несмотря на неказистый внешний вид, значительно усилило войсковую ПВО РККА. От пулемёта Максима авиационный пулемёт отличался отсутствием водяного охлаждения и укороченным стволом, что позволило уменьшить массу оружия. Вес ПВ-1 без патронной ленты составлял 45 кг. Суммарный темп стрельбы строенной зенитной установки составлял приблизительно 2200 выстр/мин. В то же время у гораздо более сложной и тяжелой счетверённой М4 этот показатель равнялся 2400 выстр/мин. По сравнению со скорострельным пулемётом ШКАС, более массивный ПВ-1 в силу конструктивных особенностей, большего запаса прочности и сравнительно низкого темпа стрельбы оказался более надёжным при эксплуатации на земле. В отличие от ШКАСа он легко «переваривал» менее качественные винтовочные патроны, использовавшиеся в пехоте.  Суррогатная зенитная установка Токарева, созданная за короткий срок, при меньшей массе и стоимости практически не уступала по эффективности специально спроектированной счетверённой установке. Массовый выпуск строенных зенитно-пулемётных установок с использованием ПВ-1 начался в конце 1941 года в Тамбове. Всего военные приняли 626 таких установок. Они сыграли заметную роль в ходе боевых действий под Сталинградом. По мере насыщения зенитных частей крупнокалиберными пулемётами, 25 и 37-мм зенитными автоматами, строенные установки, оставшиеся в работоспособном состоянии, передавали в тыловые зенитные подразделения. Достаточно много их дожило до победы на бронепоездах. Вскоре после принятия в 1936 году на вооружение скорострельного авиационного пулемёта ШКАС встал вопрос о создании на его базе зенитной установки. Темп стрельбы турельного ШКАСа составлял 1800 выстр/мин, и теоретически один скорострельный пулемёт мог заменить три Максима. Это сулило существенное усиление огневой мощи ПВО сухопутных войск при снижении массы и габаритов зенитных установок. В 1938 году было выдано техническое задание на создание спаренной установки пулемётов ШКАС на лёгком треножном станке, которая должна была сменить в производстве зенитные счетверённые пулемёты Максима обр. 1931 г и промышленность изготовила небольшое количество спаренных установок. Однако в ходе полевых испытаний выяснилось, что при использовании на земле ШКАС чувствителен к качеству обслуживания. Он требовал квалифицированной регулировки, более тщательной чистки и смазки. А самое главное, для того, чтобы пулемёт вёл огонь без задержек, в ВВС применялись специальные, более качественные боеприпасы. В авиационные части поставлялись 7,62-мм патроны с двойной завальцовкой пули в шейке гильзы и более надежным и лучше изолированным капсюлем. Такие патроны были существенно дороже, и командование РККА отказалось от создания зенитных установок на базе ШКАС.  Зенитный пулемёт ШКАС на огневой позиции Впрочем, после начала боевых действий пулемёты ШКАС всё же вели огонь по вражеским самолётам с земли. В ВВС скорострельные пулемёты винтовочного калибра в первой половине войны активно применяли в ПВО аэродромов. В этом случае не было проблем с обслуживанием пулемётов и снабжением кондиционными патронами.  Зенитная установка ШКАС в оружейной мастерской Одинарные и спаренные ШКАСы монтировались на изготовленных в оружейных мастерских треножных станках, обеспечивающих круговой обстрел и регулировку по высоте. Обязанности по ведению огня и обслуживание пулемётных установок, как правило, возлагались на авиационных техников и оружейников. В 1939 году для замены пулемёта Максима в войска начал поступать станковый пулемёт ДС-39, разработанный В.А. Дегтярёвым. По сравнению с пулемётом Максима новый пулемёт был гораздо легче. Для стрельбы по воздушным целям конструктор Г.С. Гаранин разработал к пулемёту зенитный станок-треногу.  ДС-39 на зенитном станке-треноге Внешне ДС-39 напоминает уменьшенный в размерах крупнокалиберный пулемёт ДШК. По сравнению с пулемётом Максима пулемёт ДС-39 был гораздо легче и имел воздушное охлаждение, после интенсивной стрельбы его ствол можно было быстро заменить запасным. Пулемёт оснащался переключателем темпа стрельбы по наземным (600 выстр/мин) и воздушным целям (1200 выстр/мин). Перед войной Дегтярёв создал счетверённую зенитную установку, которую испытывали в кузове «полуторки», но серийно она не производилась. Однако при всех своих достоинствах ДС-39 не смог вытеснить устаревший пулемёт Максима. В этом отчасти виноваты сами военные, не готовые отказаться от матерчатых пулемётных лент, что обеспечивало унификацию с уже имеющимися в войсках пулемётами. Изначально Дегтярёв проектировал свой станковый пулемёт под металлическую ленту, и переход на холщёвую негативно сказался на надёжности функционирования автоматики. Кроме того, ДС-39 оказался более чувствителен к низким температурам и запылённости. Дегтярёв гарантировал, что его станковый пулемёт может быть доведён до приемлемого уровня эксплуатационной надёжности, но в июне 1941 года серийное производство ДС-39 прекратили и вернулись к сборке пулемётов Максима. Советское руководство прекрасно понимало необходимость замены пулемётов Максима. Хотя имеющиеся станковые пулемёты допускали ведение интенсивного огня, были хорошо освоены и любимы в войсках, их чрезмерный вес затруднял сопровождение наступающей пехоты. Пока наши войска вели оборонительные бои, это было не столь критично, но с переходом к наступательным операциям, все недостатки устаревшего станкового пулемёта проявились в полной мере. В 1943 году в конкурсе на новый станковый пулемёт победил СГ-43 конструктора П.М. Горюнова. В отличие от Максима новый пулемёт имел сменный ствол воздушного охлаждения. Пулемет устанавливался на колесный станок Дегтярева, либо на станок Сидоренко — Малиновского. Оба варианта позволяли вести огонь по наземным и воздушным целям.  СГ-43, подготовленный для зенитной стрельбы В состав принадлежностей пулемёта входил ракурсный зенитный прицел, рассчитанный на ведение огня по воздушным целям, движущимся со скоростью до 600 км/ч на дальностях до 1000 м. Помимо отечественных зенитных пулемётов в РККА в годы войны использовались иностранные образцы – трофейные и поставленные по ленд-лизу: американские 7,62-мм Browning М1919А4, 12,7-мм Browning М2, 7,62 и 7,7-мм британские пулемёты Vickers, а также трофейные 7,92-мм пулемёты MG-13, MG-15, MG-34 и MG-42.  Советские танкисты на американских лёгких танках М3А1 из состава 75-го отдельного танкового батальона имитируют огонь по воздушной цели, фото постановочное Американские пулемёты, предназначенные для стрельбы по воздушным целям, как правило, устанавливались на поставляемую в СССР бронетехнику или использовались во флоте и ПВО аэродромов. Это облегчало эксплуатацию и снабжение боеприпасами.  Среди трофейных образцов временами попадались очень оригинальные экземпляры. Чаще всего, захваченные германские MG-34 и MG-42 на зенитных станках устанавливали на грузовые автомобили, которые сопровождали транспортные колонны, или применяли для охраны стационарных объектов: складов, хранилищ ГСМ, мостов и аэродромов. Много трофейных немецких пулемётов использовалось в вооружении бронепоездов ПВО. Создавались такие «бронепоезда» достаточно просто – открытые железнодорожные платформы обшивались с двух сторон на высоту до полутора метров деревянными шпалами, предохранявшими зенитчиков от осколков. На «бронированных» таким образом платформах устанавливали зенитные орудия и пулемёты. Вооружение зенитного бронепоезда могло быть самым разнообразным: зенитные орудия среднего калибра — 76,2-мм или 85-мм, 20, 25 и 37-мм зенитные автоматы, 12,7-мм пулемёты ДШК, а также различные пулемёты винтовочного калибра. На отдельных платформах располагались дальномерные посты и приборы управления зенитным огнём. С каждой платформой имелась телефонная связь, по которой передавались команды и данные для зенитной стрельбы. Строительство первых бронепоездов ПВО началось в Ленинграде, где они были названы железнодорожными батареями.  Впоследствии создавались настоящие бронепоезда с броневагонами, прикрытыми 7-10 мм противопульной бронёй, и с зенитными орудиями, установленными в бронированных открытых сверху башнях или с противоосколочными щитами. Паровозы по сравнению с бронеплатформами бронировались серьёзней: с борта от трубы до колёс броневыми листами толщиной 25 мм и 15 мм с крыши.  Организационно каждый зенитный бронепоезд включал: две бригады машинистов паровоза, взвод орудий среднего калибра, взвод пункта управления артиллерийско-зенитным огнём и дальномером, два взвода орудий малого калибра и пулемётный взвод на три—четыре пулемётных установки, хозяйственное отделение, путевую службу и службу артиллерийского технического обеспечения. Благодаря разнообразному составу зенитного вооружения бронепоезда ПВО могли эффективно бороться с вражескими самолётами, действующими как на малых, так и на средних высотах. Зенитные бронепоезда в годы войны сыграли важную роль в защите от авианалётов транспортных узлов, крупных мостов, стратегически важных промышленных предприятий и военно-морских баз. В начальный период войны выявилась невысокая эффективность зенитно-пулемётных установок винтовочного калибра против цельнометаллических самолётов. Уже в 1941 году в Люфтваффе для ударов по наземным целям применялись частично бронированные истребители-бомбардировщики Bf 109E и Bf 110F. В 1942 году бронезащита была усилена на штурмовиках Hs 123В и пикировщиках Ju 87D. В мае 1942 года на фронте появились бронированные штурмовики Hs-129B-1. Для их уверенного поражения требовалось оружие, способное пробить броню толщиной до 12 мм. Кроме того, пулемёты калибра 7,62 –мм обладали относительно небольшой эффективной дальностью стрельбы. В условиях острого дефицита крупнокалиберных пулемётов ДШК в боевых действиях использовались авиационные 12,7-мм пулемёты УБТ и 20-мм пушки ШВАК. В первую очередь это относилось к авиационным частям, в которых имелась возможность демонтировать вооружение с самолётов, неподлежащих восстановлению. Если крупнокалиберные пулемёты УБТ использовались исключительно на кустарных вертлюгах в ПВО полевых аэродромов, то зенитные установки на базе 20-мм пушки ШВАК в небольшом количестве производились на промышленных предприятиях. Первоначально авиационная пушка ШВАК разрабатывалась под 12,7-мм патрон и практически одновременно с принятием на вооружение в ВВС создавалась зенитная модификация. С 1935 по 1937 год вариант, предназначенный для войск ПВО, выпускался малой серией.  12,7-мм зенитный пулемёт ШВАК на станке Колесникова Крупнокалиберный пулемёт монтировался на колесно-треножном станке Колесникова или морской тумбовой зенитной установкой Ершова. Также был создан вариант на зенитной стойке для установки в кузове автомобиля ГАЗ-АА. Однако после принятия на вооружения крупнокалиберного пулемёта ДШК, производство зенитного варианта ШВАК свернули. В начальный период войны, когда войска испытывали острый дефицит зенитных пулемётов, в дело пошли запасы авиационных пушек ШВАК, накопленные на оружейных заводах и складах авиационного вооружения. Конечно, массогабаритные характеристики 20-мм пушки, предназначенной для использования в авиации, были далеки от идеала, а её баллистические данные и надёжность в условиях высокой запылённости оставляли желать лучшего, но в условиях тотальной нехватки средств ПВО это было не столь важно.  ЗСУ с 20-мм пушкой ШВАК на базе грузового автомобиля ЗиС-5 Достоверно известно, что поздней осенью 1941 года на Ижорском заводе в Ленинграде построили несколько частично бронированных ЗСУ на базе грузовика ЗиС-5. Зенитную установку обслуживали два человека. Кабина и двигатель также бронировались. В кабине напротив пассажирского места имелся пулемёт ДТ-29. В прикрытом с бортов лёгкой бронёй кузове на тумбовой установке устанавливалась 20-мм пушка ШВАК с боекомплектом 250 снарядов. Точное количество зенитных установок ШВАК, построенных во время войны, неизвестно, так как в СССР 20-мм зенитные пушки на вооружение официально не принимались. Тем более, что часть зениток была переделана из авиационных пушек, демонтированных со списанных самолётов. Большая часть зениток ШВАК внештатно эксплуатировалась в ВВС и нигде не учитывалась. Отечественными 20-мм зенитными автоматами также вооружали бронепоезда, а во флоте устанавливали на мобилизованные гражданские суда, торпедные и сторожевые катера.  Лёгкие танки Т-60 с орудиями в положении для зенитной стрельбы Танковый вариант ШВАК – автоматическая пушка ТНШ с удлинённым стволом устанавливалась на лёгкие танки Т-60. Хотя на Т-60 не было специальных зенитных прицелов с широким полем зрения, а угол возвышения пушки составлял всего 25 °, лёгкие танки нередко вели огонь по низколетящим самолётам. Хотя попасть в самолёт при такой зенитной стрельбе в большинстве случаев было невозможно, это давало определённый моральный эффект. Видя летящие в их сторону трассирующие снаряды, немецкие пилоты как правило старались побыстрей избавиться от бомб. Но иногда успех сопутствовал советским танкистам. Так, в начале 1942 года под Ленинградом, очередью из 20-мм пушки ТНШ был сбит Ju 87. На базе лёгких танков Т-60 и Т-70 в годы войны проектировались ЗСУ, но, к сожалению, серийно они не строились. Серийные и суррогатные зенитно-пулемётные установки оказали заметное влияние на ход боевых действий, особенно в начальный период войны. В то же время, уже осенью 1941 года немецкие лётчики стали отмечать, что советская пехота, застигнутая на марше, зачастую уже не разбегалась в панике, а встречала немецкие пикировщики и штурмовики организованными винтовочными залпами, что сказалось на росте потерь Люфтваффе. В некоторых немецких авиачастях потери от ружейно-пулемётного огня в начальный период составляли до 60%. Хотя на «Мессерах» и «Юнкерсах» в лобовой части имелись бронестёкла и локальное бронирование кабины, иногда одной винтовочной пули, попавшей в радиатор двигателя жидкостного охлаждения, было достаточно, чтобы вражеский самолёт пошел на экстренную вынужденную посадку. Красноармейцы берут в плен пилота Bf 109, совершившего вынужденную посадку Для снижения потерь немецкие пилоты были вынуждены увеличить высоту бомбометания, и при сильном ружейно-пулемётном обстреле с земли, избегать штурмовок с использованием пулемётно-пушечного вооружения.  Учитывая печальный опыт первых месяцев войны, слабость истребительного и зенитного прикрытия, в стрелковых подразделениях началось обучение навыкам ведения зенитного огня из личного оружия по низколетящим вражеским самолётам. Надо сказать, что это давало определённый результат. Так, за первый год войны, согласно сводкам, полученным с фронтов, было сбито 3837 самолетов противника. Из них 295 приходились на зенитные пулеметные установки, 268 — на ружейно-пулеметный огонь войск. Впрочем, угрозу для низколетящих самолётов представлял не только огонь из винтовок и пулеметов, имевшихся в распоряжении советской пехоты. В 1942 году войска начали активно насыщаться пистолетами-пулемётами. В советских ППД-40, ППШ-41 и ППС-43 использовался весьма мощный 7,62×25 мм патрон с начальной скоростью пули до 500 м/с. В 1941 году на вооружение поступил патрон с бронебойно-зажигательной пулей П-41. Бронебойно-зажигательные пули предназначались для стрельбы по мотоциклам, автомобилям и низколетящим самолетам. Под оболочкой бронебойно-зажигательной пули П-41 находится стальной бронебойный сердечник с заостренной вершиной, помещенный в свинцовую рубашку, а головная часть пули между оболочкой и сердечником заполнена зажигательным составом. Да и обычные пули, выпущенные из ППШ-41, на дистанции 100-150 метров представляли определённую угрозу для небронированных частей самолётов. Пистолетной пуле массой 5,5 г было вполне по силам пробить не прикрытый бронёй борт кабины, или плексигласовый фонарь. В 1942 году советская войсковая ПВО несколько усилилась, но пехота продолжила добиваться неплохих результатов в борьбе с авиацией противника. Например, 10-я, 65-я, 92-я и 259-я гвардейские дивизии отчитались о 129 сбитых самолётах врага, и это только те победы, что пехотинцы смогли подтвердить. Значительную часть вражеских самолётов удалось сбить из 14,5-мм противотанковых ружей ПТРД-41 и ПТРС-41.  Изначально это оружие не предназначалось для стрельбы по воздушным целям, но при творческом подходе показало очень неплохие результаты. На дистанции 500 м пуля БС-32 массой 64 г, со стальным термоупроченным сердечником, покинув ствол с начальной скоростью немногим более 1000 м/с, пробивала 22 мм броню. Такие характеристики бронепробиваемости позволяли гарантированно пробить насквозь протектированный бак с горючим или прикрытую лёгкой бронёй кабину пилота.  Сначала стрельба из противотанковых ружей по вражеским самолётам велась спонтанно, и так как бронебойщиков никто не обучал как определять упреждение по дальности и скорости полёта, была малорезультативной. Однако к началу 1942 года применение ПТР в войсковой ПВО стало носить организованный характер и с личным составом вооруженный противотанковыми ружьями проходил соответствующее обучение.  При оборудовании стрелковых позиций для ведения огня по воздушным целям на бруствере окопа устанавливали деревянное приспособление наподобие рогатки, служившее упором для ствола ПТР. В поле, за неимением лучшего опорой могло быть плечо второго номера расчёта.  Часто для лучшего упора использовали различные импровизированные самодельные конструкции и развилки стволов деревьев. Во время городских боёв упором служили невысокие стенки и заборы. В некоторых случаях, при обустройстве позиции для стрельбы по самолётам в качестве упора для ствола ПТР в землю вкапывали тележную ось или столб с закреплённым на нём вращающимся колесом - вращение колеса обеспечивало возможность быстрого наведения ствола ПТР по горизонтальной плоскости. Часто под зенитные позиции ПТР с возможностью кругового обстрела рыли ячейки глубиной до 1,5 м, которые соединялись между собой ходами сообщения. Такие ячейки защищали на передовой дежурные расчёты от осколков авиабомб и снарядов.  В ряде случаев противотанковые ружья монтировали на станках неисправных или разбитых зенитных пулемётов. Но обустройство такой позиции требовало времени и использовалось, как правило, в долговременной обороне.  Узлы ПВО, в которых использовались ПТР, организовывались для защиты от ударов с воздуха батальонных и полковых штабов, медсансанбатов, артиллерийско-миномётных позиций и складов. При боевой скорострельности 10-15 выстр/мин, 6-8 ПТР на приспособлениях для зенитной стрельбы могли с успехом заменить один крупнокалиберный пулемёт ДШК. Существенный вклад в разработку методов стрельбы из ПТР по самолётам внёс стрелок-бронебойщик 284-й стрелковой дивизии Дмитрий Шумаков. В ходе Сталинградской битвы он составил схемы и методики стрельбы по самолётам, летящим на различной высоте и под разными углами относительно стрелка. Разработанные схемы и памятки сначала стали использовать бронебойщики 284-й стрелковой дивизии, а затем другие части. Fw 190, совершивший вынужденную посадку в советском ближнем тылу Противотанковые ружья существенно превосходили по дальности ведения огня и разрушительному эффекту в случае попадания в цель все остальные виды пехотного стрелкового оружия. От тяжелых 14,5-мм пуль не спасала даже самая тяжелая броня штурмовиков Hs-129 и Fw 190F. Заметные потери от огня советских ПТР в 1942 году несли пикирующие бомбардировщики Ju 87.  Сбитый Ju 87 Из противотанковых ружей неоднократно удавалось сбивать особо ненавидимые нашей пехотой разведчики-корректировщики Fw 189, пилоты которых держали высоту более 1000 м – вне зоны эффективного огня из винтовок. Вот как описал такой эпизод военный корреспондент лейтенант П. Козлов в газете 236-й стрелковой дивизии «Во славу Родины» от 25 мая 1944 года: «Все бойцы быстро рассредоточились и залегли. Пулемётчики, бронебойщики все. У кого было оружие, приспособили его для стрельбы по самолёту. Сделав круг над плацдармом, “рама” продолжала свой курс. Красноармейцы т.т. Дрожак и Лебедь установили противотанковое ружьё конструкции Симонова на бугорке и выжидали удобного момента для открытия огня. “Фокке-Вульф” приближался к их району обороны. Взяв упреждение на 3 фигуры, Дрожак произвёл несколько выстрелов. Дымки разрывов термитных пуль ложились впереди фашистского стервятника. Тогда Дрожак взял упреждение на 1,5 фигуры меньше и выстрелил. Вражеский самолёт слегка вздрогнул и покосился. А через несколько секунд “рама” задымила и горящим факелом полетела вниз. — Ура! — от радости кричали бойцы, — “Фокке-Вульф” горит… Этот пример убедительно показывает, что пехотным оружием с успехом можно отражать налёт вражеской авиации. При этом необходимо соблюдать следующие требования: быть спокойным, вовремя укрыться в щель, замаскироваться. А как только снижается самолёт, вести по нему прицельный огонь. Бронебойщики Дрожак и Лебедь от командира части получили благодарность и представлены к правительственным наградам».  Наибольшей эффективностью огня по воздушным целям обладало самозарядное противотанковое ружьё системы Симонова с магазином на 5 патронов. При стрельбе по самолётам рекомендовалось использовать бронебойно-трассирующие патроны, что давало возможность оперативно вносить поправки в наводку оружия. Хотя с 1943 года в войска во всё больше нарастающих объёмах поступали зенитные крупнокалиберные пулемёты и скорострельные зенитные артиллерийские автоматы отечественного производства и поставляемые союзниками, значение ПТР в противовоздушной обороне небольших пехотных подразделений сохранялось до самого конца войны. Наверное, самым необычным советским суррогатным средством ПВО стали зенитные установки, приспособленные для запуска авиационных реактивных снарядов РС-82. 82-мм реактивные снаряды применялись нашей авиацией с первых дней войны и неплохо себя зарекомендовали против наземных и воздушных целей. В случае применения против наземных целей авиационные реактивные снаряды комплектовались ударным (АМ-А), при стрельбе по воздушным - дистанционным взрывателем (АГДТ-А). При подготовке РС-82 с дистанционным взрывателем к боевому применению, дальность подрыва боевой части после пуска, заранее выставлялась на земле.  Реактивные снаряды РС-82 с ударным и дистанционным взрывателями РС-82 при длине 600 мм весил 6,8 кг. Осколочная боевая часть содержала 360 г тротила или суррогатной взрывчатки на основе аммиачной селитры. Реактивный двигатель на пироксилино-тротиловом порохе состоял из 28 пороховых шашек общей массой 1,1 кг. Максимальная скорость реактивного снаряда без учёта скорости носителя - 340 м/с. Радиус сплошной зоны поражения осколками 6-7 м. В начальный период войны РС-82 использовались на всех типах советских истребителей, на штурмовиках Ил-2, бомбардировщиках Су-2 и Пе-2. Это было простое в применении, недорогое и достаточно эффективное при стрельбе по площадным целям оружие. В воздушном бою наибольшая эффективность достигалась при залповом пуске осколочных РС-82 с дистанционным взрывателем по воздушным целям, идущим в плотном сомкнутом строю.  Ввиду острой нехватки штатных зенитных средств осенью 1941 года аэродромные умельцы начали создавать зенитные установки, в которых использовались снаряды РС-82 с дистанционным взрывателем с количеством направляющих от 2 до 24.  В 1942 году производство зенитных пусковых установок велось в полковых и дивизионных мастерских ВВС. В большинстве случаев для запуска РС-82 применялись штатные направляющие длиной 835 мм, смонтированные на сварной или клепаной раме, с возможностью кругового обстрела и сменой угла возвышения. Запуск реактивных снарядов осуществлялся при помощи электрозапалов воспламеняемых от аккумулятора или от пиропистолетов. Прицелы использовали как механические от авиационных турельных пулеметов, с кольцевой сеткой и флюгер-мушкой, так и коллиматорные. Вопрос защиты стрелка от раскалённых газов при старте ракет решался установкой экранов, разнесением направляющих и органов управления зенитной установкой, использованием защитных очков, шлема и перчаток. К дежурству у импровизированных зенитно-ракетных установок обычно привлекался личный состав батальона технического обслуживания. При сборе материала для данной публикации не удалось найти достоверных задокументированных случаев поражения вражеских самолётов с помощью наземных пусковых установок РС-82. Однако, с учётом того, что такие установки до лета 1943 года использовались достаточно широко, можно предположить, что случаи поражения немецких истребителей и бомбардировщиков зенитными РС-82 всё-таки были. В целом же боевые возможности импровизированных «зениток» были невысокими, что в первую очередь обуславливалось характеристиками реактивных снарядов. На дальности 300 м рассеивание снарядов РС-82 по боковому направлению составляло 3 м, а по высоте почти 4 м. Активный участок траектории у снарядов РС-82 в конце которого боеприпас разгонялся до максимальной скорости, был в пределах 220–280 м (в зависимости от температуры заряда реактивного двигателя). Относительно прямолинейная траектория полёта сохранялась на дальности до 700 м. С учётом того, что снаряд летел относительно медленно, а рассеивание было очень значительным, большие проблемы возникали с выбором верной точки прицеливания и момента открытия огня. Тем не менее, кустарные зенитно-ракетные установки сыграли определённую роль в защите наших аэродромов от ударов с воздуха. Заметив пуски ракетных снарядов в свою сторону, пилоты вражеских самолетов, как правило, прекращали атаку и старались поскорее избавиться от бомб. Хорошо заметные разрывы по курсу также не добавляли оптимизма экипажам немецких бомбардировщиков, и на полётных картах появлялись отметки, что данный аэродром имеет зенитное прикрытие. Таким образом, зенитные установки РС-82 главным образом играли роль своеобразного «пугала» и справлялись с этим весьма успешно. Во второй половине войны по мере увеличения числа зениток, прикрывающих аэродромы, надобность в таком своеобразном способе использования РС-82 отпала. По прошествии многих лет видны серьёзные просчёты, допущенные нашим военно-политическим руководством накануне войны в построении войсковой ПВО и ПВО страны. Совершенно очевидно, что счетверённая пулемётная установка М4 являвшаяся поначалу основным зенитным средством войсковой ПВО к началу Второй мировой войны устарела, а насыщенность войск весьма удачными крупнокалиберными пулемётами ДШК в 1941 году была очень низкой. Именно ДШК стал в годы войны основным оружием при отражении налётов немецких пикировщиков и штурмовиков. Однако пробел между 12,7-мм пулемётами и 37-мм зенитными пушками фактически ничем не был заполнен. Конструкция 25-мм зенитного автомата 72-К обр. 1940 г была откровенно неудачной. В целом он копировал устройство 37-мм зенитки 61-К и также имел обойменное заряжание, что отрицательно сказывалось на боевой скорострельности. Если такая схема заряжания в 37-мм автоматическом зенитном орудии, имевшем гораздо более крупные и тяжелые снаряды, была оправдана, то для 25-мм снарядов больше подходило ленточное питание. Простое уменьшение калибра с 37 до 25-мм не привело к соответствующему снижению массы и габаритов. Зенитные автоматы 72-К предназначались для противовоздушной обороны полкового звена, но были для этого слишком тяжелыми и громоздкими. Темп стрельбы орудия 72-К составлял 240 выстр/мин, в то время как 37-мм 61-К давала 170 выстр/мин. При этом вес бронебойного 25-мм снаряда составлял 280 г, а 37-мм снаряда – 770 г. Ввиду значительной массы, габаритов и обойменного заряжания расчёт 25-мм орудия составлял 6-7 человек – столько же, как у 37-мм орудия 61-К.  25-мм автоматическая зенитная пушка образца 1940 года (72-К) Так как 25-мм орудие устанавливалось на четырёхколёсной повозке, его масса в боевом положении составляла 1200 кг. Французские и японские 25-мм зенитные орудия в боевом положении имели примерно вдвое меньший вес, при сравнимой дальности и скорострельности. В итоге советские 25-мм зенитки остались абсолютно незамеченными на фоне 12,7-мм пулемётов, 37-мм отечественных и 40-мм импортных зенитных автоматов. Массовое производство 25-мм орудий 72-К началось во второй половине 1943 года, когда по большому счёту особой нужды в них уже не было. Совершенно непонятно почему в годы войны в нашей стране не были созданы 14,5 и 23-мм скорострельные зенитные установки с ленточным питанием. Ресурсы, потраченные на запуск в серийное производство 25-мм зениток и снарядов к ним, можно было эффективно использовать на создание скорострельных зенитных автоматов на базе авиационной пушки ВЯ-23.  Сборка авиационных пушек ВЯ-23 на Тульском оружейном заводе Эта достаточно удачная авиационная пушка, использовавшаяся в составе вооружения штурмовиков Ил-2 и Ил-10, хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях. При массе пушки 66 кг она имела темп стрельбы около 600 выстр/мин. Бронебойно-зажигательный 23-мм снаряд массой 198 г, на дальности 400 метров по нормали пробивал 25-мм броню. В случае использования ВЯ-23 в составе зенитной установки, наши войсковые подразделения ПВО в годы войны могли бы получить оружие, сравнимое по эффективности с послевоенными установками ЗУ-23. Также на базе ВЯ-23 можно было создать зенитную установку калибра 14,5-мм под патрон от противотанкового ружья, что позволяло снизить вес самого оружия и увеличить боезапас, при сохранении эффективной дальности стрельбы на уровне 23-мм снаряда. В годы войны в Люфтваффе не было штурмовиков с бронёй, способной выдержать попадания 14,5-мм пуль и 23-мм снарядов. К сожалению, данное перспективное направление создания эффективных зенитных установок было реализовано только в послевоенное время. По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Вопрос советских самолётов-штурмовиков в годы Великой Отечественной войны | ezup | Военный кинозал | 0 | 13.02.2020 21:15 |

| БА-20 - бронеавтомобиль Великой Отечественной войны | ezup | Автомобили военного назначения | 0 | 01.09.2016 11:55 |

| Злодеяния ОУН Великой Отечественной войны | ezup | Украина | 0 | 03.07.2016 18:45 |

| ППШ — легенда Великой Отечественной войны | ezup | Пистолеты-пулеметы | 0 | 13.07.2015 22:57 |

| Главные награды Великой Отечественной войны | ezup | Философия жизни | 5 | 17.12.2013 19:23 |

Линейный вид

Линейный вид