|

|

#1 |

|

|

Ка-15: первый палубный вертолет СССР (часть 1)

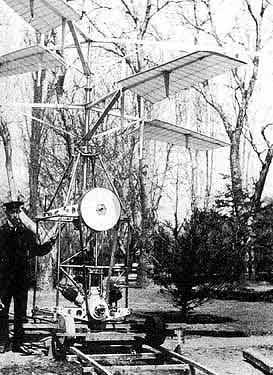

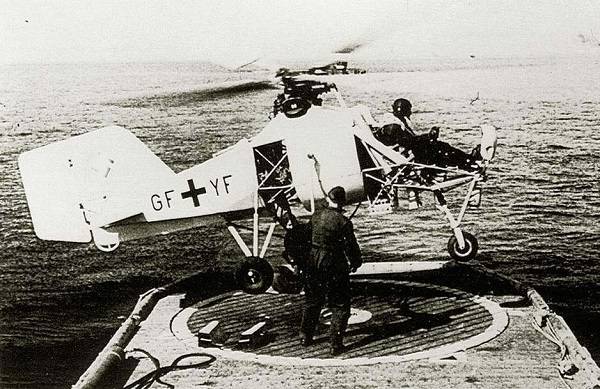

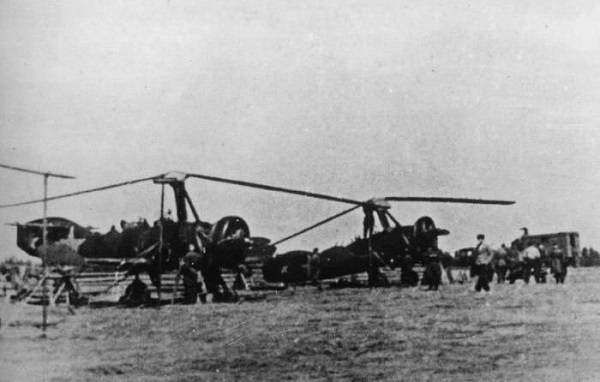

Как создатель боевых автожиров Николай Камов стал главным поставщиком винтокрылых машин для кораблей советского флота  Корабельный вертолет Ка-15 одной из строевых частей флота. Фото с сайта Две летающие машины — штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38 и корабельный вертолет Ка-25 — на несколько десятилетий стали самыми яркими символами палубной авиации Советского Союза, а потом и России. В отличие от США, где после Второй Мировой войны основой военно-морского флота стали авианосцы и собственные самолеты ВМС, в СССР военный флот никогда не обладал разработанным специально для него самолетным парком. Моряки почти всегда довольствовались приспособленными для флотских нужд армейскими машинами — а вот вертолеты для советского ВМФ с самого начала строились по особым заказам. Хотя в береговых частях служило достаточное число винтокрылых машин марки «Ми», почти ничем не отличавшихся от сухопутных, корабельная вертолетная группировка полностью состояла из вертолетов ОКБ Николая Камова. Все они имели совершенно характерный силуэт, который нельзя было спутать ни с каким другим вертолетом. Ведь именно камовское КБ стало настоящим законодателем мод в области вертолетов соосной схемы, то есть таких, у которых два несущих винта расположены один над другим, а рулевой винт на хвостовой балке (традиционная схема вертолетов марки «Ми») отсутствует. А первенцем среди камовских вертолетов, открывшим для них путь на корабельные палубы, стал вертолет Ка-15. Первый опытный экземпляр этой машины летчик-испытатель КБ Дмитрий Ефремов поднял в воздух 14 апреля 1953 года. Через четыре года первые вертолеты этой модели начали поступать на флот, где служили до 1963 года, а затем многие из них оказались в гражданской авиации, где летали до начала 1970-х. Русский след в истории вертолета В истории мирового вертолетостроения русским и советским конструкторам принадлежит особая заслуга. Самым знаменитым создателем вертолетов в мире стал обосновавшийся в США выходец из Российской империи Игорь Сикорский. Первые экспериментальные вертолеты, построенные студентом Киевского политехнического института, были по сути летающими моделями. Грузоподъемность самого большого из них составляла 9 пудов — то есть 144 килограмма, но и вес самого аппарата при этом составлял 14 пудов (224 кг), поэтому ни один из геликоптеров так и не смог поднять пилота. После этого на долгие два десятка лет Сикорский переключился на самолеты, создав легендарные «Гранд» и «Илья Муромец», а также истребители С-6, поставивший несколько мировых рекордов, и С-16, ставший первым в мире специализированным истребителем для сопровождения бомбардировщиков (и первым серийным истребителем отечественной конструкции). И только экономические неурядицы, которые в конце 1930-х стала переживать компания Sikorsky Aero Engineering Corporation, заставили его вновь вернуться к вертолетам.  Студент Игорь Сикорский и его первый вертолет. Фото с сайта Именно они и сделали имя Сикорского настоящей легендой. Первый полноценный вертолет конструкции Игоря Сикорского Vought-Sikorsky 300 оторвался от земли 14 сентября 1939 года. 20 апреля второй вертолет — XR-4 — продемонстрировали военным, а уже через месяц, 30 мая, армия США официально приняла его на вооружение под индексом YR-4. На войну эти машины попали только в 1944 году: их стали применять на тихоокеанском ТВД для эвакуации раненых, поиска и эвакуации пилотов сбитых самолетов, снабжения частей и кораблей, а также для связи, наблюдения и корректировки огня артиллерии. Практически сразу же интерес к вертолетам проявили и военные моряки, оценившие, какую огромную роль эти машины, способные надолго зависать на одном месте, могут сыграть в противолодочной войне. Да и в качестве дополнительных «глаз и ушей» для кораблей, не имеющих своей авиации, вроде фрегатов, крейсеров и линкоров, они тоже были незаменимы. Так что нет ничего удивительного, что уже в мае 1943 года вертолет XR-4 продемонстрировал военным морякам США посадку на корабль. Машина опустилась на площадку размером 18 х 24 метра, расположенную между капитанским мостиком и мачтой авианосца «Банкер Хилл», который только-только вступил в строй.  Вертолет R-4 одной из первых серий на базе ВВС армии США в Индии, март 1944 года. Фото с сайта Немецкие «Колибри» и «Драконы» Когда в Америке фирма Игоря Сикорского только принималась за разработку «хорошо забытого старого», проектируя свой первый вертолет Vought-Sikorsky 300, по другую сторону Атлантики, в нацистской Германии такими же машинами вовсю занималась фирма «Антон Флеттнер», названная так по имени своего генерального конструктора. Первый проект вертолета с весьма оригинальной схемой с перекрещивающимися винтами там разработали в 1937 году, а годом позже Кригсмарине сделали заказ на первые шесть машин, получившие индекс Fl.265 — по имени своего создателя. Эти машины весьма активно использовались немецкими моряками на Балтийском и Средиземном морях, совершали взлеты и посадки с кораблей и подводных лодок.  Вертолет Fl.282 «Колибри» во время испытаний на Балтике совершает посадку на палубу противолодочного судна. Фото с сайта Позднее, в 1940 году, на смену Fl.265 пришел самый известный немецкий вертолет времен Второй Мировой войны — Fl.282 «Колибри». Эта двухместная машина была гораздо более удобной разведки и корректировки артиллерийского огня. Причем в конструкции «Колибри» был использован очень оригинальный прием, который позволял управлять им и в одиночку без нарушения центровки машины. Для этого место наблюдателя разместили не рядом с пилотом и не сразу за или перед ним, а позади двигателя. «Колибри» быстро прошли стадию испытаний и были приняты к серийному производству. Заложили 30 опытных и 15 предсерийных машин, из которых, правда, успели закончить только 24 вертолета. Один из них в начале 1942 года успел принять участие в опытных полетах на море, пройдя полный цикл испытаний и совершив несколько десятков взлетов и посадок, в том числе и в штормовых условиях, на площадку, устроенную на крыше одной из орудийных башен крейсера «Кельн». Но все усложняющееся экономическое и военное положение Германии не позволили довести затею с выпуском большой партии вертолетов — а планировался заказ в пределах 1000 штук! — до конца. Из 24 выпущенных машин до конца войны дожили только три, один из которых достался Советскому Союзу и довольно долго использовался на кафедре вертолетостроения в МАИ в качестве учебного пособия. Помимо вертолетов Антона Флеттнера, в Германии были разработаны и запущены в опытное производство еще несколько моделей такого рода летательных аппаратов. Из них одними из наиболее любопытных были вертолеты поперечной схемы (то есть с винтами, расположенными по бокам от фюзеляжа) конструкции Генриха Фокке — одного из основателей фирмы «Фокке-Вульф». Первый из них, Fа.61, был легкой экспериментальной машиной, а построенный на его основе более тяжелый вертолет Fa.223 Drache, то есть «Дракон», поначалу планировался как шестиместный пассажирский, но с началом войны переквалифицировался в боевые. Наибольший интерес опять проявил военный флот: он хотел использовать машину в роли противолодочного, торпедоносца и постановщика мин, а также как разведывательный, спасательный, транспортный и учебный. Но, как и в случае с «Колибри», из 30 заказанных «Драконов» построить успели только десять, которые прослужили до конца войны и попали в руки победителей. Тем не менее, видимо, именно Германии принадлежит первенство в создании отдельного вертолетного подразделения: в начале 1945 года в Баварии была сформирована 40-я транспортная эскадрилья, в состав которой входили три вертолета Fa.223 «Дракон»и пять Fl.282 «Колибри».  Вертолет Fa.223 «Дракон» во время показательных выступлений в 1941 году. Фото с сайта Автожиры Страны Советов Советский Союз не пользовался вертолетами в годы Великой Отечественной войны, зато активно применял их «двоюродных братьев» — автожиры. Этим странно звучащим словом называют летательный аппарат, обладающий двумя винтами — тянущим (или толкающим) и несущим. Первый работает так же, как на обычном винтовом самолете, а второй — в режиме авторотации и позволяет машине держаться в воздухе. Автожиры были весьма популярны в предвоенные годы, в основном за счет своих главных преимуществ — гораздо большей безопасности, чем у традиционного самолета (невозможность штопора, возможность мягкой посадки при отказавшем двигателе, малая чувствительность к турбуленции), способности взлетать и садиться с очень небольших площадок, простоте управления и дешевизне. Это вполне компенсировало невысокий КПД аппарата, которому требуется более мощный двигатель, чем сравнимому по размерам самолету. Их активно строили и в Германии, и в США, и в Англии, и в других странах Европы, и конечно, в Советском Союзе, который вовсю экспериментировал с разными типами летательных аппаратов. Вот тут как раз и начинается история Николая Камова как авиаконструктора винтокрылых машин. Потому что первый советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер» получил свой индекс по фамилиям своих создателей — Ка(мова) и Скр(жинского). Конструкторы-энтузиасты познакомились в ОПО-3 — опытном отделе, в который превратился к 1927 году отдел морского опытного самолетостроения Дмитрия Григоровича. Это опытное конструкторское бюро, несмотря на жесткий и авторитарный характер его начальника, стало настоящей кузницей выдающихся кадров. В частности, именно отсюда вышли создатели самой знаменитой летающей лодки довоенного СССР Ш-2, которую летчики ласково называли «Шаврушка» — Вадим Шавров и Виктор Корвин-Кербер (об истории создания этого самолета читайте в статье «Шаврушка» Ш-2: на все крылья мастер»), здесь работали авиаконструкторы Семен Лавочкин, Георгий Бериев и Михаил Гуревич, и тут же начинал свою трудовую карьеру Сергей Королев.  Автожир А-7 — самый известный и крупносерийный из спроектированных Николаем Камовым. Фото с сайта Знакомство Николая Камова и Николая Скржинского быстро переросло в сотрудничество: оба молодых специалиста буквально горели желанием создать свой летательный аппарат, а не корпеть над выполнением заданий Григоровича. Точно так же чувствовали себя и Шавров с Корвином-Кербером, только в их случае это желание воплотилось в создание летающей лодки Ш-2, которую они строили в коммунальной квартире. А в случае Камова и Скржевского на свет родился первый советский автожир, созданный на заводе №22 имени Десятилетия Октября — том самом бывшем концессионном авиационном заводе «Юнкерс ИВА», на котором в 1923 году выпускник Томского технологического института Николай Камов начал карьеру в авиастроении. Оба конструктора работали там в конструкторской группе ОПО-3 по морским самолетам, к тому времени возглавляемой уже французом Полем Эме Ришаром. Вообще в истории появления двух этих летательных аппаратов — КАСКР-1 и Ш-2 — довольно много общего. В частности, и тот, и другой были построены при непосредственной помощи и поддержке Осоавиахима — «Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству», добровольной организации, предшественницы ДОССАФ и «РОСТО». Судя по всему, приступая к проектированию своего автожира, два Николая — Камов и Сржинский — брали пример с более старших товарищей Шаврова и Корвина-Кербера. И в том, что взялись за разработку летательного аппарата на свой страх и риск, буквально на коленке, и в том, чтобы обратиться за поддержкой и финансированием в Осоавиахим. Где охотно пошли навстречу молодым изобретателям, так же, как и их старшим коллегам. Главная заслуга в этом принадлежит председателю ячейки Осоавиахима при заводе № 22, кавалеру ордена Боевого Красного знамени Якову Лукандину. Изучив представленный 1 ноября проект автожира, бывший командир 33 авиаотряда Красной Армии отправил в Центральный совет Осоавиахима СССР такое письмо: «5 ноября 1928 г. Настоящим удостоверяем, что членам ячейки Осоавиахима при заводе №22 инженерам-конструкторам Камову Н.И. и Скржинскому Н.К. поручается детальная разработка проекта опытного автожира. Ячейка Осоавиахима просит Центральный совет оказать поддержку в отпуске средств, получении необходимых авиаматериалов и самолета АВРО с мотором». Кто придумал слово «вертолет» Центральный совет Осоавиахима ответил на это обращение согласием, авиационная секция организации выделила Камову и Скржинскому аванс в размере 150 рублей, и они приступили к детальной разработке проекта. Несмотря на то, что молодые конструкторы занимались им только в свободное время, после рабочего дня, дело продвигалось быстро. Основная часть работы была закончена через 58 дней после обращения в Центральный совет Осоавиахима, а по истечении трех месяцев — точнее, 95 дней, 8 февраля 1929 года полностью законченный проект представили на рассмотрение технической комиссии авиационной секции Осоавиахима под председательством Бориса Юрьева. Именно в ходе заседания этой комиссии и было впервые использовано столь распространенное ныне слово «вертолет». Автором его был молодой конструктор Николай Камов, который именно так поименовал их со Скржинским детище. Формально это было неверно, поскольку автожир сильно отличается по конструкции и устройству от летательного аппарата, именуемого сегодня вертолетом, а в те годы именовавшегося геликоптером. Но в то время за ним не было закреплено нынешнее значение, а изобретатель, судя по всему, искал адекватную русскоязычную замену иностранному термину. И нашел. Так же, как нашел и свою судьбу, взявшись за проектирование винтокрылых летательных аппаратов.  Автожир КАСКР-1 и его создатели — Николай Камов (крайний слева) и Николай Скржинский (второй слева), 1929 год. На фюзеляже хорошо читается слово «вертолет». Фото с сайта В первый полет автожир-«вертолет» КАСКР-1, получивший вместо корпуса самолета АВРО фюзеляж от самолета У-1, отправился 25 сентября 1929 года. 11 января 1931 года в воздух поднялся автожир КАСКР-2 — фактически тот же аппарат, но с более мощным мотором и некоторыми конструктивными изменениями. Именно эта машина 21 мая того же года участвовала в показе новейшей авиатехники руководству СССР и показалась ему настолько интересной, что решено было оказать автожиростроению поддержку на государственном уровне. Николай Камов и Николай Скржинский перешли из ОПО-3 в Отдел особых конструкций (ООК) при ЦАГИ, куда попал на работу и и только-только закончивший Донской политехнический институт Михаил Миль — земляк и старый знакомый Камова по иркутскому детству. Николай Скржинский после перехода в ЦАГИ стал фактическим руководителем всей серии автожиров, имевших индекс ЦАГИ: А-4, А-10 и А-12 и так далее. Но поскольку основной деятельностью института была исследовательская работа, ни одна из этих машин в серию так и не пошла, а сам Скржинский после войны перешел на работу в ОКБ Александра Яковлева и руководил проектированием там вертолетов Як-100 и Як-24. А Николай Камов еще в 1931 году приступил к проектированию своего последнего автожира А-7, который стал единственной крупносерийной машиной такого типа, принятой на вооружение Красной Армии и успевшей принять участие в Зимней войне 1939-40 годов и Великой Отечественной войне.  Отдельная автожирная эскадрилья ВВС Красной Армии во время боевых действий под Ельней, начало сентября 1941 года. Фото с сайта Но гораздо больше Николая Камова влекли настоящие вертолеты — те, которые только и называются сегодня этим словом. В этом его поддерживал руководитель ООК ЦАГИ — человек, давший путевку в жизнь первому самостоятельному проекту конструктора, создатель отечественной теории одновинтового вертолета и один из конструкторов первого экспериментального отечественного вертолета ЦАГИ 1-ЭА Борис Юрьев. Ведь это именно он руководил той комиссией Осоавиахима, что рассматривала проект КАСКР-1, и это именно он руководил вертолетной группой экспериментально-аэродинамического отдела ЦАГИ, на базе которой велись все работы по освоению вертолетной тематики в довоенном СССР. При его поддержке, когда Юрьев уже перешел на работу в МАИ, Николаю Камову удалось добиться, чтобы в подмосковном Ухтомском на базе небольшого аэродрома ЦАГИ с авиамастерскими был создан первый в стране завод по выпуску винтокрылых машин — автожиров А-7. Флот ставит на Камова Все планы нарушила война. В 1941 году завод на Ухтомской эвакуировали в городок Билимбай в Свердловской области, а два года спустя и вовсе закрыли: автожиры были нужны армии меньше, чем самолеты. Заместитель Камова Михаил Миль вернулся в ЦАГИ и к 1945 году получил и кандидатскую, и докторскую степени, а его бывший начальник все носился с проектом одновинтового геликоптера «ЮрКа» — «Юрьев-Камов», на который не было ни денег, ни заказчика. Крохотная группа из трех человек, которой руководил Николай Камов, в конце концов нашла приют при заводе №456 в Химках. Оттуда ее приказом № 26 начальника 7-го Главного управления МАП, заместителя министра и начальника ЦАГИ Сергея Шишкина перевели в Бюро новой техники ЦАГИ (БНТ). Формально Камову предстояло написать книгу о винтовых летательных аппаратах, а фактически ему поручили проектирование одноместного вертолета соосной схемы с мотоциклетным мотором — будущего Ка-8. Официальный приказ на его разработку вышел 13 ноября того же года, а в декабре адмирал Иван Юмашев (командующий Тихоокеанским флотом и фактический преемник впавшего в опалу адмирала Николая Кузнецова на посту военно-морского министра) утвердил тактико-технические требования на новую машину.  Вертолет Ка-8 «Иркутянин» во время демонстрационного полета под управлением летчика-испытателя Михаила Гурова. Фото с сайта Так началось тесное и не прервавшееся по сей день сотрудничество Николая Камова и его конструкторского бюро с отечественным военным флотом. После успешной демонстрации Ка-8 на воздушном празднике в Тушино 25 июля 1948 года командование ВМФ вышло на руководство СССР с предложением о создании специализированного КБ по разработке военно-морских вертолетов, и 7 октября того же года вышел приказ № 772 министра авиационной промышленности Михаила Хруничева об организации при Государственном союзном опытном заводе №3 в Сокольниках ОКБ №2 под руководством главного конструктора Николая Камова. ОКБ №1 при том же заводе руководил другой известный создатель первых советских вертолетов и последователь Бориса Юрьева — авиаконструктор Иван Братухин. Первыми серийными машинами ОКБ-2 стали Ка-8 (три экземпляра) и его наследник Ка-10 (15 экземпляров), но такие объемы производства вертолетов, которые к тому же были одноместными и открытыми, то есть очень зависимыми от погоды, никак не могли удовлетворить военных моряков. Прекрасно понимая это, КБ Камова в августе 1950 года начали проектирование двухместного корабельного вертолета Ка-15. Через месяц проспект новой машины был направлен в Минавиапром, а также командованию ВВС и ВМФ, которые поддержали предложение ОКБ-2. Весной 1951 года началась разработка эскизного проекта, а 9 июня 1951 года вышло распоряжение заместителя председателя Совета министров СССР Николая Булганина об утверждении аванпроекта вертолета Ка-15. Так началась история первого серийного корабельного вертолета в СССР. Автор: Антон Трофимов |

|

|

|

|

#2 |

|

|

Ка-15: первый палубный вертолет СССР (часть 2)

Как создатель боевых автожиров Николай Камов стал главным поставщиком винтокрылых машин для кораблей советского флота  Предшественник и последователь: Ка-15 на фоне Ка-25ПЛ. Фото с сайта Первый опыт применения палубных вертолетов соосной схемы Ка-10, разработанных в ОКБ-2 Николая Камова, убедил флот, что такие машины ему нужны. Но винтокрылый летательный аппарат с экипажем из одного человека и небольшой грузоподъемностью мог выполнять только функции связного, и в некоторых ситуациях — разведчика. Требовалась машина большей грузоподъемности, которая стала бы одним из элементов системы противолодочной обороны, а еще могла бы служить спасателем, разведчиком и так далее. Одним словом, флоту требовался универсальный палубный вертолет, и дать его, по мнению флотского командования, мог только Камов. Логику моряков понять нетрудно. ОКБ Миля, хотя и работало весьма активно, занималось машинами одновинтовой схемы, которые отличались крупными габаритами. Хочешь, не хочешь, а хвостовая балка таким вертолетам нужна, и значит, место для ее посадки и хранения тоже нужно побольше. А камовские соосные машины были существенно меньше: их предельные габариты фактически определялись диаметром несущего винта, а он был по определению меньше диаметра такого же винта машин одновинтовой схемы. К тому же на Михаила Миля наседала армия, которая требовала винтокрылые машины для себя. И флот, привыкший, что его заказы, если они пересекаются с армейскими, выполняются по остаточному принципу, не мог рассчитывать на скорое выполнение своих вертолетных заявок. А новообразованное — и как раз по настоянию флота! — камовское КБ никакими другими машинами не занималось. И заниматься не собиралось. Потому что свою главную ставку генеральный конструктор Николай Камов сделал на машины соосной схемы. Соосный конек Николая Камова Почему же Николай Камов, который вполне успешно работал над созданием автожиров и после войны создал проект одновинтового вертолета «ЮрКа», в конце концов сделал ставку на машины соосной схемы? Однозначного ответа на этот вопрос нет и не может быть: дать его мог только сам генеральный конструктор, но в его рукописи «Создание первого советского вертолета» об этом не сказано ни слова. Скорее всего, к окончательному выбору схемы Камова привел комплекс причин, о которых можно рассказать более подробно.  Ка-15 во время государственных испытаний совершает посадку на палубу корабля. Фото с сайта С одной стороны, была причина чисто аппаратная: Николаю Камову требовалась такая вертолетная тема, которая поставила бы его в равные условия с бывшим заместителем по заводу на Ухтомской, а к тому времени вполне успешному и пользующемуся влиянием в верхах авиаконструктору Михаилу Милю. К концу 1940-х он уже довел свой первый серийный вертолет Ми-1 до государственных испытаний, и было понятно, что обогнать его на поприще машин одновинтовой схемы не удастся. А работа с вертолетами соосной схемы была той самой возможностью найти нишу, в которой у Камова не было конкурентов. С другой стороны, у соосной схемы, несмотря на ее редкость, есть целый ряд существенных преимуществ перед одновинтовой. Да, она сложнее и опаснее с той точки зрения, что нижний винт находится в зоне обдувания воздушным потоком верхнего. Да, строителям таких вертолетов приходится решать, что делать с главной угрозой — перехлестом концов лопастей верхнего и нижнего винтов. Да, у таких вертолетов повышенное лобовое сопротивление и заметно большая высота, чем у одновинтовых. Но зато они как минимум на 15% эффективнее, поскольку мощность двигателей не отбирается на управление рулевым винтом. Они существенно компактнее: тот же Ка-15 был вдвое короче, чем Ми-1, за счет отсутствия хвостовой балки. У них нет перекрестных связей в управлении: первый серийный вертолет Камова Ка-8 управлялся гораздо проще, чем тот же Ми-1. У соосных вертолетов наилучшая маневренность, поскольку никаких иных органов управления, кроме соосных винтов, им не требуется — и не теряется время на их задействование и реакцию. Так что при полетах в тесном воздушном пространстве, с множеством препятствий, при норовящей выскользнуть из-под шасси палубой соосным вертолетам нет конкурентов. И в-третьих, насколько можно догадываться, Николаю Камову, как любому щедро одаренному талантом изобретателю, было важно найти свой путь в авиастроении и сказать свое по-настоящему новое слово. В области вертолетов одновинтовой схемы он такого шанса не имел. А вот вернуться к истокам — достаточно вспомнить первый вертолет Игоря Сикорского, построенный по соосной схеме — имело смысл. И именно Камову принадлежит, в частности, авторское свидетельство на изобретение под названием «Ротор геликоптера», которое со временем вошло в широкую практику под названием «колонка соосных винтов». А всего счет таким свидетельствам, полученным генеральный конструктором ОКБ-2 лично или в соавторстве с коллегами, идет на десятки — и почти все они касаются соосной схемы.  Гражданская четырехместная модификация Ка-15 — вертолет Ка-18 — в гражданской ливрее на аэродроме Летно-испытательного комплекса в Жуковском. Фото с сайта Возможно, были и какие-то еще, сугубо личные или более мелкие причины, которые в итоге и привели Николая Камова к выбору соосной схемы в качестве конька его конструкторского бюро. Как шутил знаменитый ученый-аэродинамик Леонид Вильдгрубе, один из тех ученых, которые внесли колоссальный вклад в развитие советской школы аэродинамики вертолета, «всеми своими недостатками соосная схема обязана Николаю Камову». И действительно, никто в мире так глубоко и пристально не изучал механику и конструкцию соосной схемы, и никто не строил в таком количестве успешные соосные вертолеты. «Ка-15 проектировался очень компактным» Но вернемся к истории создания Ка-15. После того, как было получено поручение флота на разработку этого вертолета, согласован аванпроект и тактико-техническое задание заказчика, в ОКБ-2 вовсю развернулись работы по непосредственному проектированию машины. О том, как они проходили, подробно рассказал в своих воспоминаниях один из ближайших соратников Николая Камова — Владимир Баршевский, в своей книге «Взгляд изнутри КБ». В частности, он так описывает обстановку, в которой конструкторское бюро Камова начинало работу над первым крупносерийным палубным вертолетом советского ВМФ: «В начале октября 1951 г. Н.И. Камов был вызван в Кремль. Часа через три он вернулся очень расстроенный и рассказал, что на совещание кроме него были приглашены А.Н. Туполев, С.К. Ильюшин, Н.Н. Братухин и М.Л. Миль. Обсуждалась задача срочного создания транспортных вертолетов. Миль доложил проект двенадцатиместного Ми-4, а Камов — проект Ка-14-2 (тяжелый транспортно-десантный вертолет продольной схемы, способный поднимать 30-40 пехотинцев с полной выкладкой. — Прим. авт.). Срок изготовления машин был установлен в один год. Николай Ильич возразил, что ему необходимо минимум два года. Л. П. Берия остался очень недоволен его ответом. На другой день повторно в Кремль вызвали только М.Л. Миля и… А.С. Яковлева и уговорили их взяться за задание, обещая неограниченную помощь. Уже 5 октября вышло Постановление правительства о создании транспортных вертолетов одновинтовой и продольной схем на 12 и 24 человека соответственно. ОКБ Миля переводилось на завод № 3, ОКБ Братухина расформировывалось, а ОКБ-2 <…> переводился в Тушино, где раньше базировался Миль. Таким образом, наш проект фактически передавали Яковлеву. Вертолет Ми-4 начал раскрутки несущего винта в апреле 1952 г., в мае 1953 г. были закончены госиспытания, а в конце года в Саратове выпустили первые серийные машины. Як-24 совершил первый полет 3 июля 1952 г. В начале 1953 г. был передан на госиспытания, только в апреле 1955 г. завершил их и в августе его показали на параде в Тушино. Камов был прав: такую машину за год сделать нельзя, но опасно не соглашаться с высоким начальством. А мы тем временем снова переезжали на неблагоустроенную базу, где предстояло строить по приказу МАП № 1040 от 23 октября 1951 г. войсковую серию Ка-10 и разрабатывать Ка-15».  Вертолет Ка-15 на вертолетной площадке легендарного ледокола «Ермак» во время испытаний в Мурманске. Фото с сайта Этот переезд, продемонстрировавший недовольство «верхов» строптивостью и излишней самостоятельностью Камова, стал очередным ударом судьбы, который конструктор и его подчиненные пережили с присущей им стойкостью. Работы над созданием Ка-15 продолжались, и вскоре машина начала приобретать все более законченные очертания. Вспоминает Владимир Баршевский: «Предназначенный для кораблей вертолет Ка-15 проектировался очень компактным. Его длина была почти в два раза меньше, чем у Ми-1. Непросто разместить в небольшом объеме все оборудование, необходимое при поиске подводных лодок. <…> Поисками оптимальной компоновки вертолета занимались мы с инженерами В.И. Бирюлиным и Б.Ю. Костиным, поскольку Главный конструктор был на госиспытаниях Ка-10 в Риге. Николай Ильич Камов, вернувшись, просмотрел с десяток придуманных нами вариантов, сразу выбрал самый простой и, на наш взгляд, самый плохой. Это была привычная компоновка с колесным шасси. По его словам, во-первых, с поплавковым шасси мы уже успели намучиться на Ка-8 и Ка-10, а для передвижения по земле все равно нужны колеса; во-вторых, посадка на землю на поплавках с режима авторотации — это почти неизбежное наличие капота и, в-третьих, даже Ка-10 при взлете и посадке страховали специально подготовленные люди, иначе машина могла войти в «земной резонанс», потому что демпфирование в баллонах было недостаточным». Так и получилось, что первый серийный палубный многоцелевой вертолет советского ВМФ — и первый многоцелевой вертолет гражданского назначения соосной схемы — обзавелся обычными шасси, а не поплавками. Впрочем, в дальнейшем, во время работы над Ка-15М, эту машину в одном из вариантов поставили на поплавки, но основной эта модификация не стала.  Ка-15 на поплавках во время посадки на корабль. Машина имеет маркировку «Аэрофлот», но при этом оборудована погружной гидроакустической станцией с лебедкой на левом борту, то есть является противолодочной модификацией. Фото с сайта Кто поднял «пятнашку» в воздух Почти два года ушли у Николая Камова и сотрудников его конструкторского бюро, а также рабочих опытного предприятия, чтобы довести новую машину до воплощения, так сказать, в металле — и дереве, поскольку конструкция лопастей обоих винтов была деревянно-металлической. 14 апреля 1953 года первый опытный экземпляр вертолета Ка-15, предназначенный для ресурсных испытаний, поднялся в воздух. В его кабине сидел летчик-испытатель камовского ОКБ Дмитрий Ефремов. Этот человек сыграл такую большую роль в судьбе первых серийных вертолетов Николая Камова, что достоин подробного рассказа. Москвич, он начал дорогу в небо в Бауманском аэроклубе в 1941 году и сразу после начала войны был направлен на учебу в Саратовскую военную авиационную планерную школу. С 1943 года Ефремов воевал в составе учебного авиационно-планерного полка ВДВ, на тяжелых планерах доставляя за линию фронта боеприпасы, вооружение и разведывательно-диверсионные группы. После войны он остался служить летчиком в десантных частях, но в 1948 году из-за туберкулеза был демобилизован. Найти работу в то время массовой демобилизации отвоевавших свое солдат и офицеров было непросто, но Дмитрию Ефремову повезло устроиться практически по специальности: он начал работать механиком в ОКБ Николая Камова. Как позднее вспоминал генеральный конструктор, летать на вертолетах Дмитрий Ефремов научился под руководством шеф-пилота Михаила Гурова, одного из ближайших сподвижников Николая Камова и летчика, стоявшего у истоков КБ. Сначала механику, уже доросшему до моториста, начали доверять «висение» в опытной машине Ка-10 на удерживающем тросе. Затем он получил возможность управлять вертолетом, который двигался вперед и назад по двум тросам, закрепленным концами на земле — это был так называемый тренажер «трелле», изобретенный Гуровым.  Летчик-испытатель Дмитрий Ефремов управляет вертолетом Ка-10, третий опытный экземпляр. Фото с сайта В итоге в сентябре 1949 года Камов, заметивший настойчивого моториста-пилота, своим приказом назначил его летчиком-испытателем — и не прогадал. По отзывал знавших Дмитрия Ефремова людей, он был настоящим летчиком-испытателем, то есть не только пилотом, но и инженером, и конструктором, создавшим методику балансировки соосной схемы несущего винта. Через его руки прошли все первые крупносерийные вертолеты ОКБ-2 — от Ка-15 до Ка-25. К сожалению, шеф-пилотом камовской «фирмы» Ефремов стал при трагических обстоятельствах. 8 октября 1949 года во время очередного испытательного полета на Ка-10 погиб Михаил Гуров, и поскольку летчиков-испытателей в КБ было немного, облетывать Ка-10 №3 поручили Ефремову. Дмитрий Ефремов быстро проявил себя как внимательный к мелочам пилот, умеющий не только заметить все, что происходит с машиной, но и оценить причины такого поведения. Достаточно привести всего один пример. В апреле 1949 года Ефремов получил задание подготовить для тренировочных зависаний на привязи вертолет Ка-8. Во время подлета из-за ненадежной контровки гайки шарового шарнира разъединилась тяга, соединяющая поводок верхней лопасти с автоматом перекоса, и произошел перекос лопастей. Так вот, в объяснительной записке по факту аварии летчик просто описал, что он чувствовал и делал, а еще и довольно точно воссоздал детали ЧП, подробно описав, что схождение лопастей произошло в правой полусфере, и почему, на его взгляд, это произошло. Так бывший военный планерист проявил самые важные качества испытателя: хорошую реакцию и способность увидеть и запомнить существенные моменты нештатной ситуации. А еще умение хладнокровно сделать все, чтобы избежать катастрофы — если это в принципе возможно. Увы, однажды это оказалось совсем невозможно: Дмитрий Ефремов, шеф-пилот ОКБ-2 Николая Камова погиб 28 августа 1962 года во время катастрофы винтокрыла Ка-22, случившейся во время перегона машины из Ташкента в Москву в рамках приемо-сдаточных испытаний. Но тогда, 14 апреля 1953 года, все еще было впереди: и доводка Ка-15 до государственных испытаний, и новые машины, и последний в жизни полет. Сейчас главным было другое: научить летать новый винтокрылый аппарат, который так ждали на флоте.  Вертолет Ка-15 на палубе промыслового судна, где такие машины использовались в качестве разведчиков промыслового зверя. Фото с сайта Цена за право быть первым Процесс доводки Ка-15 был очень непростым. Как признавали позднее специалисты ОКБ Николая Камова, на «восьмерке» и «десятке» в силу их относительно небольших размеров многие опасные явления, сопутствующие малоизученной на то время соосной схеме, просто не проявились. А вот на «пятнашке» со всеми ними пришлось буквально воевать, неся совсем не фигуральные потери.  Строевой Ка-15 Черноморского флота на одном из крымских аэродромов. Фото с сайта Прежде всего, приходилось разбираться с разного рода вибрациями, которые буквально преследовали эти машины. Сначала разбирались с вибрациями несущих винтов и колонки соосных винтов. Затем выясняли и ликвидировали причины вибраций самого вертолета, как продольных, так и «земного резонанса» (связанных колебаний лопастей и фюзеляжа, возникающих, как правило, на земле). Затем пришлось потратить немало сил — и, увы, человеческих жизней — на ликвидацию причин перехлеста лопастей, почти неизбежного для вертолетов соосной схемы… Одним словом, «детских болезней», присущих и любой новой машине, и всем вертолетам данной схемы, у Ка-15 набралось очень много. Тем не менее, в мае 1955 года вполне успешно завершились государственные испытания новой машины, занявшие меньше месяца, а вскоре подошли к концу и войсковые испытания, которые проводились на крейсерах одиночного и группового базирования. На крейсере «Михаил Кутузов», в частности, провели сравнительные испытания вертолетов Ми-1 и Ка-15. Основной вывод был очевиден: длинная хвостовая балка Ми-1 практически исключает возможность применения этого вертолета на корабле при качке. Серийный вертолет Ка-15 был запущен в производство на Улан-Удинском авиационном заводе в апреле 1956 года. А в марте следующего года новые машины начали поступать в строевые части. К сожалению, прослужили они недолго: из-за всего комплекса «детских болезней» Ка-15 произошло несколько крупных катастроф с участием этой машины, и в мае 1963 года полеты этих вертолетов в ВМФ запретили. После этого оставшиеся вертолеты военные моряки понемногу передали в гражданскую авиацию, где Ка-15 продолжали летать до второй половины 1970-х.  После увольнения из ВМФ Ка-15 активно использовались в советском ДОСААФ. Фото с сайта Несмотря на относительно короткий срок службы этих вертолетов, их создание и опыт эксплуатации послужили прекрасной основой для разработки и внедрения на флоте других винтокрылых машин ОКБ Николая Камова. Ведь, как отмечали участники государственных испытаний, в итоге летно-технические характеристики «пятнашки» оказались выше проектных. Машина перевозила коммерческий груз в 210 кг при взлетном весе 1410 кг и мощности двигателя 280 л.с. (Ми-1 брал 255 кг при весе 2470 кг и мощности 575 л.с.), а характеристики управляемости, свойственные соосному вертолету, и компактность машины позволяли выполнять взлеты и посадки с весьма ограниченных площадок. Именно это и позволило Ка-15, а затем и появившимся модификациям Ка-15М и Ка-18 (сугубо гражданская четырехместная модификация вертолета, способного выполнять в том числе и функции санитарного) оставаться на службе в гражданском флоте два десятилетия.  Ка-18 отличался от Ка-15 большим размером кабины, которую удалось приспособить даже для размещения санитарных носилок. Фото с сайта За это время они успели проявить себя везде: и на армейских учениях, и в полярных экспедициях, и в китобойных флотилиях, и в качестве сельскохозяйственного. На флоте Ка-15 тоже выполнял множество задач: был противолодочным вертолетом (поскольку грузоподъемность «пятнашки» не позволяла вооружить ее и средствами обнаружения, и средствами поражения, их применяли группами по три машины, каждая из которых несла свою часть ПЛО), пробовался в роли целеуказателя для комплекса противокорабельных крылатых ракет КСЩ, исполнял обязанности наблюдателя и связного вертолета. В общей сложности было выпущено 375 вертолетов Ка-15, считая и прототипы, что и сделало его первым в истории ОКБ Николая Камова крупносерийным вертолетом — и первым крупносерийным палубным вертолетом в советском ВМФ. Тактико-технические характеристики вертолета Ка-15 Длина фюзеляжа — 6,26 м Диаметр несущих винтов — 9,96 м Ширина фюзеляжа — 2,85 м Высота — 3,35 м Двигатель — 1 АИ-14В, поршневой, воздушного охлаждения Мощность, кВт — 1 х 188 Максимальная скорость —155 км/ч Крейсерская скорость — 120 км/ч Перегоночная дальность — 520 км Практическая дальность — 278 км Практический потолок — 3500 м Статический потолок — 600 м Масса пустого — 968 кг Масса взлетная — 1370 кг Масса максимальная взлетная —1460 кг Масса полезной нагрузки — 300-364 кг Продолжительность полета — 2,5 ч Автор: Антон Трофимов |

|

|

Линейный вид

Линейный вид