RUFOR.ORG

»

Баллада о танке М3 «Ли/Грант». История создания (часть третья)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

В предыдущих двух материалах мы рассмотрели историю создания танка М3 «Ли/Грант». В этом материале речь пойдет о машинах на его базе, но прежде чем мы станем их рассматривать, давайте немного пофантазируем. И начнем мы «наши фантазии» с… мотора. Ведь любой танк – это «повозка для пушки». А повозка сама не везет. Значит, и хорошие, и плохие ТТХ танка очень во много связаны именно с двигателем. Есть хороший двигатель – есть хороший танк, и наоборот. Многие ругают М3 за его не слишком высокие показатели, но причина как раз в двигателях, дававших минимум 340, а максимум 375 л.с. Неудачным было и его расположение – «на боку», да еще и с наклоном. Из-за этого обслуживать цилиндры, находящие внизу, было неудобно. Но что было бы, если бы американцы не слишком спешили и подумали бы над расположением этого двигателя чуть больше? Аналогичные двигатели стояли бы и на советском Т-34, и германском T –III?

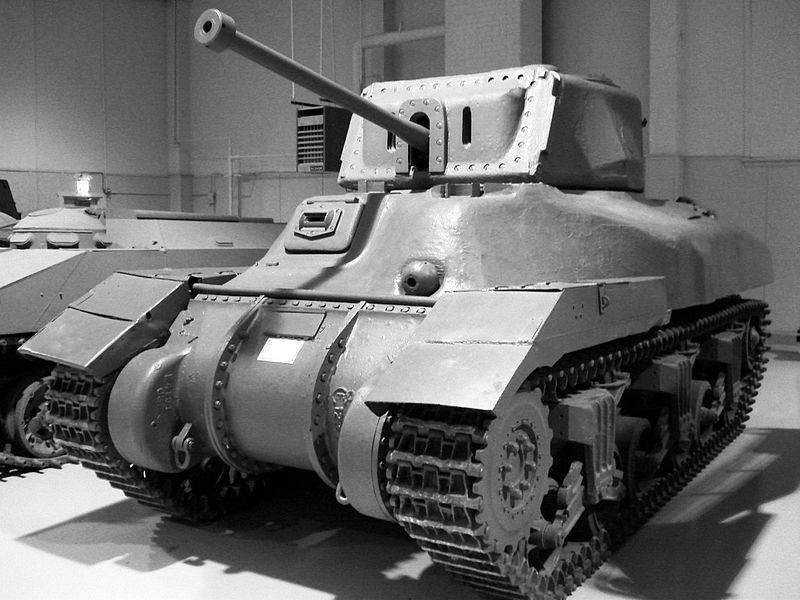

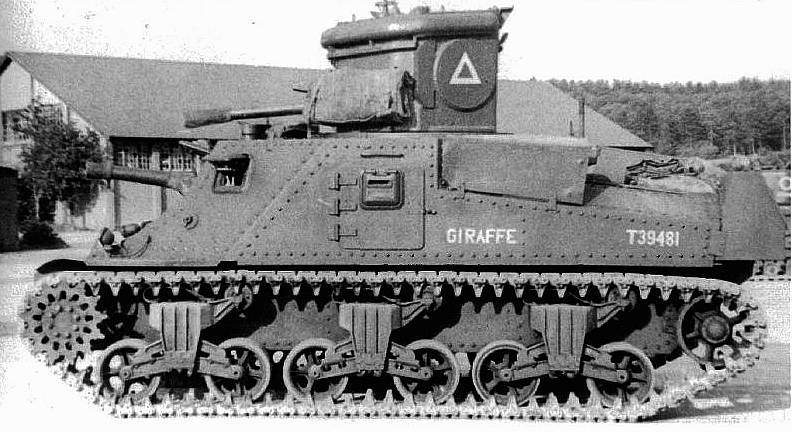

Канадские офицеры на фоне танка RAM Mk I Начнем с того, что, установив двигатель горизонтально с приводом трансмиссии через конические шестерни, они бы получили его удобное обслуживание, равномерное охлаждение, и – самое главное – это уменьшило бы высоту танка как минимум на 30 см. Меньше высота – меньше заметность, меньше брони, меньше вес либо толще броня. Ненамного, но толще. Почему американцы так не сделали – неизвестно. Технически это вполне осуществимо. Для германского танка установка американского мотора была бы подарком судьбы! Добавилось бы как минимум 55 «лошадей», что значительным образом улучшило бы ТТХ этого танка. А на размерах его установка не отразилась бы никак! А вот для нашего Т-34 установка американского двигателя была бы равна катастрофе. Из плюсов – только лишь смещение башни назад и перенос люка с лобового бронелиста на горизонтальный лист перед башней. Ну и еще меньшее давление на передние катки, улучшение прицеливания, повышение точности стрельбы, но все это мелочь. Потому что мощность нашего дизеля и их бензинового мотора были несравнимы. У Т-34 на 26 т веса – 500 л.с. или 19,5 л.с./т и скорость 54 км/ч. При запасе хода 380 км. У Т-III – 20 т, 285 л.с. или 14,6 л.с./т, 67 км/ч и запас хода 165 км. И М3 – 27.9 (30) т – 340 л.с. , 39 км/ч. При запасе хода 193 км. С американским движком Т-34 имел бы удельную мощность всего 13 л.с./т, то есть меньше, чем у немецкого Т-III и превратился бы в неповоротливый и тихоходный «утюг» с маленьким запасом хода и вдобавок еще и с высокой пожароопасностью. Вот как много зависит от танкового двигателя, и как его ТТХ влияют на ТТХ всего танка! С другой стороны, когда есть отработанное шасси, есть «приработавшийся» под него двигатель, налаженное производство всех остальных «кубиков», то… конструктор может сделать из одной машины… множество машин самого разного предназначения, что выгодно во всех отношениях. Так же поступили и американцы с ходовой частью и двигателем танка М3. Сам танк заменили на М4, а вот заводы, выпускавшие ранний образец, перепрофилировали на производство самоходной гаубицы М7, выпускавшейся с 1942 по 1945 год. Два первых образца собрали на предприятии «Baldvin» в феврале 1942 года, а основной выпуск был развернут на заводах «American Locomotive company», «Pressed Steel», а также «Federal Mashine & Welder», на которых в общей сложности было изготовлено 4267 машин этого типа, вооружавшихся 105-мм гаубицей. М7 «Прист» («Священник»). Абердинский полигон, США. «Прист» на поле боя. Много внимания американцы уделили и инженерным машинам на основе М3. Первой такой машиной стал опытный артиллерийский тягач Т16. С базовой машины сняли вооружение, поставили внутри корпуса лебедку, но оказалось, что внутри нее тесно. Зато в серию пошла опытная машина Т2. С нее тоже сняли башню, убрали пушки, но зато поставили крановую стрелу с грузоподъемностью 10 т, лебедку, большие ящики для запчастей и инструментов. Выпускать эти машины начали в сентябре 1943 года, и они оказались очень кстати. Обозначались они как М31В1 (на шасси М3А1) и М31В2 (на шасси М3А5). В английской армии их обозначали как ARV I. Причем англичане сделали собственную машину на шасси М3, отличавшуюся от американской тем, что крановая стрела у них была сборно-разборной и крепилась «по-походному» по бортам корпуса.  RAM ARV I Пригодилась ходовая часть М3 и для создания минных тральщиков. Американский образец получил название Т1 и имел рабочее устройство из сдвоенных дисковых катков и к ним отдельный «давящий» каток. Но он не показал преимуществ перед английским вариантом «Scorpion», также на базе М3. Англичане пошли по другому пути. Они убрали из спонсона пушку и поставили здесь же, но снаружи, две «емкости» для двух двигателей «Bedford», которые через вал вращали барабан с цепями, вынесенный вперед на двух решетчатых консолях. Располагались они на месте ящиков для ЗИПа, а валы от них шли вдоль бортов танка, из-за чего бортовые люки на нем уже не открывались. Таков был «Scorpion II», и это было явно не самым лучшим инженерным решением, так как забираться в эту машину стало возможно только лишь через верхний башенный люк. Поэтому их заменили на «Scorpion III», уже с одним мотором справа на спонсоне и одним валопроводом, который уже никому не мешал. Правда, цепи, молоты по земле поднимали такую пыль, что водитель вел танк практически вслепую. С другой стороны, в случае массированной атаки и ветре сзади никакой дымовой завесы не требовалось! «Скорпион III» Танк М3 американцы поставили и канадцам, причем вместе с полным комплектом чертежей и всей прочей технологической документацией – только бери и делай. Но… им этот танк не понравился. Поэтому они решили на его шасси сделать собственный танк, и уже в январе 1941 года выдали такое задание компании «Montreal Locomotive Work». Прежде всего, по правилам английского уличного движения водителя посадили справа. Верхняя часть корпуса была сделана целиком литой, и башню тоже литой, причем без верхней пулеметной башенки. Корпус стал заметно ниже и приобрел почти симметричные очертания. «Почти» – так как пулеметную башенку конструкторы танка все-таки поставили, но слева на корпус. В этом машина стала похожа на танк «Crusader» первых выпусков. Пушка – тоже была традиционно английская, калибра 40-мм, но с возможностью замены на 57-мм орудие и 76-мм пушку с укороченным откатом СS («тесной огневой поддержки»). Люки по бортам сохранялись, но водитель собственного люка не имел.  РАМ (Рэм) Мк I Машина была готова уже в июне 1941 года, получила обозначение RAM Mk I, прошла испытания, но сделано было всего 50 таких машин, а дальше начался выпуск Мк II с 57-мм орудием. Этих сделали 1094 штуки, ну а первые пошли в учебные части. Если бы канадцы поставили на этот танк длинноствольное 76-мм орудие, то они запросто бы обогнали американцев и получили бы танк лучше, чем «Sherman». Причем прототип знаменитой 17-фунтовки был готов уже в конце 1941 года, и если постараться, то можно было бы совместить и эту пушку, и этот танк. Но сделано этого тогда не было.  РАМ (Рэм) Мк II Но также, как и американцы, англичане начали выпуск собственной САУ «Sexton», но под свое 25-фунтовое орудие и на шасси RAM. Производство машины было начато в 1943 году, а закончено в 1945-ом. Всего же было произведено 2150 таких САУ.  САУ «Секстон» («Пономарь») в Музее Войска Польского.  САУ «Секстон» в музее в Парке Либерти в Голландии. Шасси М7 и английской САУ использовались для переоборудования в бронетранспортеры «Kangaroo». С них снималось вооружение, а «кокпит» переоборудовался так, что вмещал теперь 16 солдат. Это были первые машины такого типа, и применяться они начали именно в английской армии.  БТР «Кангару» в боевой обстановке.  БТР «Кангару». Памятник канадским солдатам в Голландии. Однако самой необычной машиной на базе М3 стали танки М3CDL или «Танки защиты Канала». «Матильда» CDL в Бовингтоне. А было так, что еще в 1915 году офицер английской армии Оскар де Торен представил интересный проект, суть которого заключалась в том, чтобы мощным источником света ослеплять противника в темноте. Поскольку война вскоре закончилась, правительство денег на него не дало. Но в 30-ые годы его реанимировали и начали разрабатывать опять, причем техническим советником его был сам генерал-майор Фуллер, крупнейший на то время специалист по танковым вооружениям. Финансировал его герцог Уэстминстер, что тоже говорит о многом. Первая демонстрация установки была проведена в 1934 году во Франции, затем в 1936-ом, а там уже и британское военное министерство проявило к ней интерес. В Англии показ состоялся в 1937 году на равнине близ Солсбери, а спустя 10 дней после начала Второй мировой войны был дан заказ на выпуск сразу 300 таких «ослепляющих» установок, монтироваться которые должны были именно на танках.  М3 CDL «Жираф» Башня, которая устанавливалась в этом случае на танк, состояла из двух отсеков: в левом находился оператор, в правом прибор CDL световой мощностью в 13 миллионов свечей! Ток для питания двух угольных электродов давал собственный двигатель. Чрезвычайно интенсивный поток света падал сначала на параболическое зеркало, а затем отражался особой плоской пластиной, сделанной из полированного алюминия через узкую (чтобы не залетали пули) щель в два дюйма шириной и 24 дюйма в высоту (один дюйм равен 2, 54 сантиметра). Всякий, кто в темноте взглянул бы на этот свет, да еще и мерцающий к тому же, сразу бы ослеп, как человек, взглянувший на электросварку! Мигать прибор должен был с частотой шесть раз в секунду, что значительным образом повышало поражающее действие этой установки. Для самообороны в башне имелся пулемет, а использовать под них планировали пехотные танки «Маtilda». Угол рассеивания луча, бьющего из башни, имел угол всего 19 градусов, однако танки, расположенные друг от друга на расстоянии в 30 метров, могли перекрывать лучами света пространство перед собой на дальности от 180 до 900 метров. Устройство прожекторной башни. Вид сзади. Программа CDL была абсолютно секретной, поэтому и база, где шло перевооружение танков и тренировались их экипажи, находилась в Шотландии, в районе замка Лоутер. Условия для проживания личного состава там были «просто ужасны», но зато туда не добрался бы никакой немецкий шпион, да и самолеты-разведчики так далеко не залетали. А это было важно, так как испытания шли по ночам, и свет при этом был так силен, что в соседнем с Лоутером городке Пенрит можно было совершенно спокойно читать газету, хотя до него было шесть миль! И столь высокую освещенность давали всего каких-то 16 танков! Жизнь местных фермеров тоже стала совершенно невыносимой, так как танки разрушали изгороди и давили посевы, но правительство всем выплатило компенсацию. Первое масштабное испытание танков CDL провели 5 мая 1942 года, а потом повторили для американцев в присутствии генерала Эйзенхауэра. Тот немедля приказал поставить башни CDL и на американские танки, для чего была создана еще одна база в Южном Уэльсе. Опыт Первой мировой войны показал, что задействовать такую технику нужно неожиданно и массированно. Кроме того, выяснилось, что на прицелах зенитных германских орудия «88» стоит особый зеленый противосолнечный фильтр,и он позволяет видеть щель на башне (!), а значит и наводить на нее орудие! Далее решили, что выгоднее всего ставить эти башни именно на М3, поскольку 75-мм пушка на нем при этом сохранялась. В рамках подготовки ко «дню «Д» часть танков вооружили этими башнями, но… в бою их так и не использовали. Из-за их секретности о них просто никто ничего не знал. М3 CDL под Ремагеном. Правда, американцы задействовали эти танки 1 марта 1945 года, чтобы осветить Рейн после захвата моста у Ремагена. Затем с 23 марта по 5 апреля эти танки начали применять англичане, и это помогло захватить несколько немецких аквалангистов, которые пытались его взорвать. Один танк германской артиллерии удалось подбить, а другие машины атаковала авиация, но потерь у англичан не было.  Тот же «Жираф», но с другой точки. Генерал-майор Фуллер позднее писал о том, что «величайшая ошибка войны» заключалась в том, что эти танки практически не использовались. В 1949 году именно применение танков CDL, по его мнению, могло дать шанс союзникам занять всю Германию и не допустить туда советские войска, но и тогда сделано этого не было. Сами англичане потратили на этот проект 20 миллионов фунтов стерлингов, вооружили «системой CDL» около 1850 (!) машин разных типов, подготовили для их обслуживания и совместных действий 6 тысяч английских и 8 тысяч американских солдат, но все это закончилось ничем! В июне 1945 года 43-й Королевский танковый полк с танками CDL отправили в Индию, где в 1946 году он с полицией вместе участвовал в подавлении уличных беспорядков в Калькутте. В качестве полицейских машин танки CDL показали себя очень хорошо, но из всех танков этого типа до наших дней дошел лишь один, и сегодня его можно видеть в Королевском танковом музее в Бовингтоне. Автор Вячеслав Шпаковский

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| бронетехника |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| «Котетсу» – корабль необычной судьбы (драматическая история в шести действиях с прологом и эпилогом). Часть третья. | ezup | История Военно-морского флота | 0 | 14.12.2016 00:14 |

| Баллада о танках «Ли/Грант». «Ли/Гранты» в бою (часть четвертая) | ezup | Танки | 0 | 24.08.2016 22:06 |

| Баллада о танке М3 «Ли/Грант». История создания (часть вторая) | ezup | Танки | 0 | 08.07.2016 11:54 |

| Баллада о танке М3 «Ли/Грант». История создания (часть первая) | ezup | Танки | 0 | 04.07.2016 12:29 |

| История создания и основные характеристики Leopard 2 — часть I | ezup | Танки | 0 | 09.02.2012 11:41 |

Линейный вид

Линейный вид