Служба ЗРК «Круг»

Зенитные ракетные комплексы «Круг» всех модификаций стояли на вооружении зенитных ракетных бригад (зрбр) армейского и фронтового (окружного) подчинения. Серийное производство ЗРК «Круг» велось с 1964 по 1980 год. Выпуск зенитных ракет продолжался до 1983 года. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, комплексами «Круг» всех модификаций были оснащены в общей сложности 52 зенитные ракетные бригады. Некоторые успели перевооружиться с ранних вариантов («Круг» и «Круг-А» на более совершенные «Круг-М/М1»). В ряде источников также фигурирует «Круг-М2». Судя по всему, это было полуофициальное обозначение ЗРК «Круг-М1» с последней модификацией станции наведения 1С32М2 и зенитной ракетой 3М8М3.

Согласно воспоминаниям офицеров, служивших в «круговских» бригадах, ранние варианты комплексов в ходе капитальных ремонтов доводились до уровня поздних модификаций. При проектировании станции наведения изначально закладывался модернизационный потенциал и имелось свободное место для установки дополнительных электронных блоков. Более значительной переделки требовали антенный пост и аппаратура СВЧ.

СНР 1С32М

По мере создания новых модификаций комплекса улучшались его эксплуатационные и боевые характеристики. Был осуществлён частичный перевод на твердотельную электронику, что положительно сказалось на надёжности. Если на комплексах «Круг» и «Круг-А» имелись трудности с захватом низколетящих целей с небольшой ЭПР, то «Круг-М/М1» могли достаточно уверенно бороться с такими непростыми целями, как крылатые ракеты. С учётом опыта эксплуатации комплексов первых вариантов на СНР 1С32М2 было добавлено несколько новых режимов, что увеличило вероятность поражения цели. Многократно улучшились возможности работы в условиях активного радиоэлектронного противодействия. На последних модификациях СНР установили телевизионно-оптический визир, что в благоприятных условиях давало возможность обнаруживать и сопровождать цель без использования радиолокационного канала. С учётом опыта боевых действий во Вьетнаме и на Ближнем Востоке была улучшена защита от противорадиолокационных ракет. Дальность стрельбы возросла до 55 км, а ближняя граница зоны поражения уменьшилась с 7,5 до 4 км.

Хотя ЗРК «Круг» изначально создавался для прикрытия войск в местах сосредоточения, штабов, крупных мостов, складов и других важных объектов в прифронтовой полосе, части и соединения ПВО СВ, дислоцированные в 200 км в приграничной зоне, привлекались для несения боевого дежурства в мирное время. Для этого из зенитного ракетного дивизиона (зрдн) назначалась дежурная батарея. В большинстве случаев дежурство осуществлялось неподалёку от места постоянной дислокации на хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях. При этом самоходные пусковые установки и станции наведения находились в капонирах, а командный пункт располагался в заглублённом в землю бетонированном укрытии.

Как уже говорилось в предыдущей части обзора, важным достоинством ЗРК «Круг» была его высокая мобильность, и способность батареи развернуться и свернуться за 5 минут. В этом состояло его преимущество не только над С-75 (у которого, даже перерубая кабели, нельзя было уложиться менее чем за 20 минут), но и над американским ЗРК Improved Hawk MIM-23B. У последнего время развертывания/свертывания составляло 45 и 30 минут соответственно. Не в последнюю очередь это было достигнуто за счет возможности управления действиями ЗРК «Круг» по радиолинии. Подъем и уборка антенн беспроводной связи занимала несколько секунд. Радиолиния использовалась для передачи цифровой информации от СОЦ 1С12 на СНР 1С32 и имела дальность 4-5 км. Линия передачи данных от СНР к СПУ имела дальность до 500 м. Впрочем, когда это было возможно, в целях повышения скрытности использовались кабельные линии связи.

В конце 1960-х отрабатывалась переброска ЗРК «Круг» тяжелыми военно-транспортными самолётами Ан-22. Для беспрепятственной загрузки самоходных пусковых установок в грузовой отсек с зенитных ракет демонтировались верхние хвостовые стабилизаторы. Крылья и стабилизаторы ЗУР 3М8, находящихся на СПУ, также снимали при хранении в ангарах (иначе в ворота не влезут) и на марше в лесистой местности, когда имелся риск повреждения ветками деревьев.

Обычно же СПУ 2П24 перемещались воздушным и наземным транспортом без ракет, дополнительные походные крепления складывались по походному. Ракеты при этом находились в транспортных контейнерах или готовые (собранные, проверенные, заправленные) на ТЗМ и транспортных машинах транспортного взвода технической батареи и ТЗМ батарей.

В силу конструктивных особенностей визуальная заметность батареи «Круг» на местности была достаточно высокой. Но в любом случае она оказывалась существенно меньше, чем у ЗРК средней дальности С-75, которые до второй половины 1960-х также использовался в войсках ПВО СВ.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция сирийского ЗРК С-75М3 в окрестностях Латакии

Эффективно замаскировать стандартную позицию дивизиона С-75 невозможно. Конечно, в целях повышения боевой живучести кабины управления размещались в укрытиях, маскировочными сетями накрывались пусковые установки, но радиальные дороги от хранилища ракет к ПУ прекрасно заметны с воздуха.

Для всех дивизионов «Круг» в зоне их ответственности предусматривались запасные стартовые позиции с топографической привязкой и инженерной подготовкой, а при наличии возможности и ложные позиции (в основном в обороне).

В ходе боевых действий после обстрела цели батарее требовалось необходимо незамедлительно менять огневую позицию. Согласно экспертным оценкам, 3-4 ракетных пуска с одной стартовой позиции гарантированно приводили к уничтожению комплекса.

В случае необходимости отдельные зрдн могли придаваться мотострелковым или танковым полкам и дивизиям и действовать автономно, в отрыве от основных сил зрбр. При этом целеуказание осуществлялось из общей сети оповещения или от ближайшего радиотехнического подразделения и командного пункта ПВО приданной части.

После развала СССР и запуска процесса «оптимизации» и «реформирования» российских вооруженных сил началось обвальное сокращение частей и соединений противовоздушной обороны. В большей части это коснулось войск ПВО страны. Так, во второй половине 1990-х с боевого дежурства в России были сняты все ЗРК первого поколения С-75 и С-125. Но в тоже время, казалось бы, безнадёжно устаревший «Круг» стоял на вооружении российской армии до 2006 года.

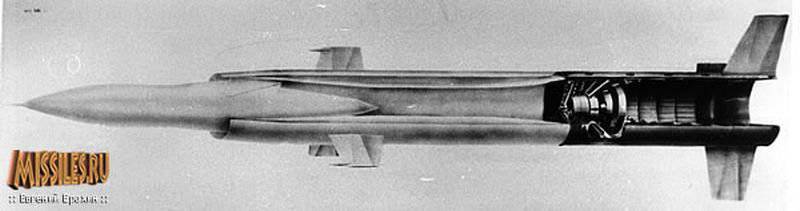

В XXI веке поддерживать во многом выработавшие свой ресурс элементы ЗРК «Круг» стало очень сложно. Электронные блоки станции наведения, построенные на устаревшей элементной базе, требовали постоянного пристального внимания. Но основной проблемой являлись ракеты с простроченными сроками эксплуатации. ЗУР 3М8 не имела топливных насосов, топливо из баков подавалось за счет подачи сжатого воздуха между стенкой отсека бака и резиновым мешком, так вот, эта резина после длительного хранения теряла эластичность и в ней появлялись трещины. Такие "плачущие" ракеты не были редкостью на учебно-тренировочных стрельбах, где велся отстрел старых ракет, гарантийный срок которых истек. Впрочем, замена резиновых мешков не требовала отправки на завод и могла проводиться силами технической батареи или окружного арсенала (базы хранения ракет), данная проблема не являлась определяющей для ограничения срока службы ЗУР. Основными причинами потери работоспособности ракет являлись: окисление топлива 1-й ступени (изопропилнитрат), потеря рабочих характеристик лампами и полупроводниковыми элементами РЭО, усталость металла и повреждения в ходе эксплуатации. В связи с этим сохранившиеся комплексы последних модификаций по большей части находились на «хранении». Во многом затянувшаяся служба «Круга» объясняется тем, что в зрбр фронтового и армейского подчинения не удалось в одинаковой пропорции заменить ЗРК «Круг» универсальными ЗРС С-300В. Запуск окончательного варианта С-300В в серийное производство произошел в 1988 году, и зенитных систем этого типа до перевода экономики «на рыночные рельсы» удалось построить немного (примерно в 10 раз меньше, чем С-300П).

ЗРК «Круг», несмотря на достаточно широкое применение в Вооруженных силах СССР, за рубеж поставлялся весьма ограниченно. Исторически сложилось, что покупатели советских систем ПВО получали в основном различные модификации объектового комплекса средней дальности С-75, а иностранными эксплуатантами войсковых ЗРК «Круг» были ближайшие союзники по Варшавскому договору. В 1974 году «Круг-М» получила Чехословакия. В Венгрию, ГДР и Польшу со второй половины 1970-х поставлялись комплексы «Круг-М1». Болгария получила этот вариант в 1981 году, уже после завершения его серийного производства.

СПУ 2П24 на параде в ГДР

В Польше, Болгарии и Чехословакии использовалась бригадная структура, аналогичная советской. Некоторым зрбр для увеличения информационной осведомлённости придавались дополнительные радиолокационные средства, а от прорвавшихся на малой высоте средств воздушного нападения их защищали батареи 23-мм зениток ЗУ-23 и взводы ПЗРК «Стрела-2М». В ГДР и Венгрии «Круги» сводились в отдельные зенитные ракетные полки (зрп), имевшие два, а не три зенитных ракетных дивизиона (зрдн).

Чешская СПУ 2П24 во время демонстрации образцов бронетанковой техники в Военно-историческом музее Лешаны

В странах Восточной Европы, куда поставлялись ЗРК «Круг», их эксплуатация в основном завершилась во второй половине 1990-х годов. Бывшие союзники по Варшавскому договору в условиях снижения международной напряженности поспешили избавиться от излишков советского оружия. Исключением стала Польша, где комплексы «Круг-М1» служили до 2010 года.

В последний раз польские расчёты ЗРК «Круг-М1» провели контрольно-тренировочные стрельбы в 2006 году. При этом в качестве мишеней использовались переоборудованные противокорабельные ракеты П-15М «Термит».

После раздела советского военного наследства ЗРК «Круг» достались Азербайджану, Армении, Киргизии, Казахстану и Украине. Почти во всех независимых республиках эти комплексы уже выведены из эксплуатации. Достоверно известно, что казахский дивизион «Круг» до 2014 года прикрывал военный аэродром Аягуз в Восточно-Казахстанской области. Согласно информации, опубликованной на Первом правоохранительном сайте республики Казахстан, ЗРК «Круг» участвовали во втором этапе учений сил ПВО «Боевое содружество», проходившем на полигоне «Сарышаган» в августе 2017 года. Возможно, что в ходе этих учений с СПУ 2П24 запускались ракеты-мишени «Вираж», переделанные из ЗУР 3М8. С учётом того, что Россия передала Казахстану несколько дивизионов С-300ПС, ЗРК «Круг», скорее всего, уже снят в этой республике с вооружения.

Комплексы «Круг» до недавнего времени играли заметную роль в обеспечении ПВО Армении и Азербайджана. Этим странам достались техника и вооружение 59-й зрбр (г. Артик, Армения) и 117-й зрбр (г. Ханлар, Азербайджан). В прошлом военные эксперты обращали внимание на то, что в вооруженных силах Армении число ЗРК «Круг» заметно превысило количество, изначально имевшееся в 59-й бригаде.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Круг» в окрестностях населённого пункта Гавар, Армения

По всей видимости, в конце 1990-х Армения получала дополнительные зенитные комплексы, снимаемые с вооружения в России. ЗРК «Круг-М1» размещались в горных районах на юго-востоке страны и в окрестностях населённого пункта Гавар, неподалёку от озера Севан, и несли боевое дежурство до 2014 года. Сейчас на части бывших «круговских» позиций развёрнуты зенитные системы С-300ПС. В настоящее время ЗРК «Круг» имевшиеся в Армении, по всей видимости, переданы вооруженным силам непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Круг» в окрестностях города Агджабеди, Азербайджан

Судя по спутниковым снимкам, последний дивизион «Круг-М1» в Азербайджане в окрестностях города Агджабеди на стационарной позиции нес боевое дежурство до 2013 года. Однако в настоящее время устаревшие морально и физически комплексы заменены полученными от Белоруссии ЗРК средней дальности «Бук-МБ».

Испытания ЗРК «Круг» в США

Хотя в 1990-е годы ЗРК «Круг» уже считался устаревшим, американцы относились к нему вполне серьёзно и не упустили возможности подробнее ознакомиться с реальными возможностями данного комплекса. Для этого из неназванной восточно-европейской страны на испытательную площадку полигона Эглин во Флориде были доставлены: СОЦ 1С12, СНР 1С32 и СПУ 2П24 с ЗУР 3М8.

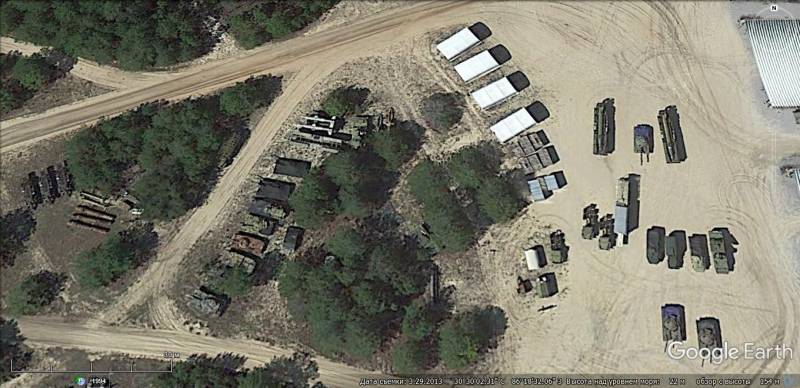

Спутниковый снимок Google Earth: СПУ 2П24 среди другой военной техники на площадке хранения авиабазы Эглин

Неизвестно, осуществляюсь ли в США реальные пуски зенитных ракет 3М8 по воздушным мишеням, но можно с уверенностью утверждать, что американские специалисты досконально протестировали возможности «круговских» радаров по обнаружению и сопровождению боевых самолётов ВВС и ВМС США в различных условиях, а также отработали приёмы радиолокационного подавления. До середины 2000-х годов элементы ЗРК «Круг» использовались для обозначения противника в ходе военных учений, проводимых на полигоне в окрестностях авиабазы Эглин. Впоследствии на американских полигонах появились специальные многорежимные радиолокационные имитаторы, воспроизводящие излучение станций наведения противовоздушных комплексов советского и российского производства. С учётом того, что ЗРК «Круг» был снят с вооружения в России в 2006 году и до недавнего времени эксплуатировался в ряде государств ОДКБ, данные мероприятия можно считать вполне оправданными.

Боевое применение ЗРК «Круг»

В связи с тем, что за рубежом ЗРК модификаций «Круг-М/М1» имелись только в восточноевропейских странах, которые после падения «железного занавеса» стали союзниками США, в отличие от широко распространенного С-75, войсковому «Кругу» не довелось продемонстрировать свои боевые характеристики в боевых действиях в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Утверждения, что ЗРК «Круг» применялся в ходе войны во Вьетнаме и в арабо-израильских войнах не соответствуют действительности.

Тем не менее, в одном конфликте «Круг» участвовал или как минимум присутствовал в зоне боевых действий. Речь идет о войне в Нагорном Карабахе (Арцахе) в 1991-1994 годах. Если на первом этапе конфликта боевые действия в воздухе носили эпизодический характер, а вылеты нескольких самолетов и вертолетов были достаточно редкими, то примерно с середины 1992 года ситуация резко изменилась. После раздела советского военного имущества Азербайджан получил несколько десятков боевых самолетов, а Армения — средства ПВО. Если точнее, то РЛС и ЗРК Азербайджану тоже достались, но это не имело особого значения, так как своей боевой авиации тогда у армян фактически не было.

Со второй половины 1992 года в войсках ПВО Армении эксплуатировались объектовые ЗРК С-75М3, С-125М1, а также мобильные войсковые комплексы «Круг-М1», «Куб-М3», «Оса-АКМ», «Стрела-10» и «Стрела-1». Поскольку Лачинский коридор между Арменией и Арцахом в это время уже контролировался армянскими вооруженными формированиями, то значительная часть этих комплексов ПВО оказалась на территории непризнанной республики.

О точном количественном составе говорить трудно. Например, некоторые источники пишут о 20 дивизионах ЗРК «Круг», имевшихся в вооруженных силах Армении в 2001 году. Но, скорее всего, это количество сильно завышено, и речь может идти не о дивизионах и даже не о батареях, а об общем числе самоходных пусковых установок. Обычная ошибка малограмотных в техническом отношении журналистов — считать ЗРК по числу ПУ.

После того как на территории НКР появились современные на тот момент средства ПВО, а боевые действия приняли широкий размах, потери азербайджанской авиации резко возросли. Разумеется, точной статистики потерь по сей день нет. В самом оптимистичном варианте силы ПВО Нагорно-Карабахской Республики заявляли об 28 сбитых самолетах (в том числе 10 Миг-25 и 7 Су-25) и 19 вертолетах. Сейчас цифры несколько поменялись: армянская сторона пишет о примерно 20 самолетах и стольких же вертолетах, а азербайджанская признает потерю 11 самолетов. Также имеются различия по типам сбитых самолетов. Армянская сторона упоминает только Су-17, Су-24, Су-25 и Миг-25, а азербайджанская отмечает, что некоторые из сбитых «сушек» на самом деле являлись учебно-тренировочными «спарками» Л-29 и Л-39, на скорую руку переделанными в легкие штурмовики. В большинстве случаев не указано, чем был сбит данный летательный аппарат. Примерно для 25-30% случаев сказано, что они сбиты с помощью ПЗРК, МЗА или стрелкового оружия, но по использованию «больших» ЗРК никакой информации не приводится. По данным армянского военного эксперта Арцруна Оганесяна, возможно, неполным, ЗРК «Круг» сбили 3 или 4 самолета:

11 октября 1992 года — Су-17 в районе Степанакерта.

12 января 1994 года — Су-24 или Су-25 в районе Гадрут-Физули.

17 марта 1994 года — по ошибке сбит иранский С-130, экипаж которого проложил курс полёта над зоной боевых действий. В ряде источников сбитие этого самолёта приписывают ЗРК «Оса-АКМ». Но известно, что СОЦ «Осы» испытывает проблемы с обнаружением целей на высоте более 5000 м. Также возможно, что иранский «Геркулес» был сбит не «Кругом», а С-125.

23 апреля 1994 года — МиГ-25РБ в районе Горис — Лачин — Физули. Группа из 7 Миг-25РБ проводила звездный налет с разных высот и направлений, причем скорость верхних составляла 650-700 м/с.

Самоходная пусковая установка 2П24 и ЗУ-23 на позиции в Нагорном Карабахе

По другим свидетельствам, активные действия азербайджанской авиации прекратились после того, как несколько батарей «Круг-М1» были размещены в зоне конфликта. В ближайшее время рассчитывать на появление достоверных данных о применении ЗРК «Круг» на территории НКР не приходится, но если эти комплексы остановили авиационные бомбардировки только фактом своего присутствия, то это уже очень неплохой результат. Как известно, основная задача войск ПВО — не уничтожение вражеских средств воздушного нападения, а недопущение нанесения ущерба прикрываемым объектам.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Круг» в Нагорном Карабахе

Судя по спутниковым снимкам, имеющимся в свободном доступе, несколько батарей ЗРК «Круг» в 2019 году несли боевое дежурство в Нагорном Карабахе.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Круг» в окрестностях села Шушикенд

Стационарные позиции достаточно легко идентифицируются, удалось найти две батареи. Возможно, какое-то количество СПУ и СНР находится на хранении в закрытых ангарах.

Возможное влияние ЗРК «Круг» на ход локальных конфликтов

На различных военно-исторических форумах можно достаточно часто встретить обсуждение, например, того, как бы в 1999 году развивалась кампания НАТО против Югославии, имей последняя в составе собственных сил ПВО ЗРС С-300П. Мы, в свою очередь, попробуем смоделировать применение ЗРК «Круг» в конфликтах конца 1960-х — начала 1990-х годов.

Как известно, в годы «холодной войны» Советский Союз активно готовился к глобальной «горячей» войне, и потому некоторые виды техники и вооружения либо не поставлялись за рубеж вообще, либо поставлялись в экспортных модификациях, с «урезанными» характеристиками. Иностранные заказчики, как правило, получали советское оружие в долг, а иногда и даром, потому мирились с таким положением дел.

Как уже говорилось ранее, «Круг-М/М1» получили только ближайшие союзники по Варшавскому договору. Причём это произошло незадолго до прекращения серийного производства основных элементов комплекса. Это было связано как с желанием сохранить в тайне от потенциального противника характеристики войскового «Круга», так и с высокой сложностью СНР 1С32. Позволю себе процитировать человека, знакомого с «Кругом» не понаслышке:

Каждый замкомбата — начальник станции отбирался особо и тщательно, на основании заключений и характеристик непосредственных командиров и комиссии бригады, по «блату» и пр. на этой технике делать нечего. Каждый начальник станции (в свое время был им) гордился своей машиной, считал ее живым существом и разговаривал с ней в часы постоянного общения с ней. Каждая станция имела свой «характер», двух одинаковых не было. По работе и по поведению станция «откликалась» на обращение с ней, были реально случаи, когда она «тянула» из последних сил вроде бы при невозможности такового поведения или «артачилась» при всех нормальных показаниях, а при выказывании укора к ней вдруг начинала идеально работать. Всегда, без исключения, СНР «проверяет» нового начальника, я, например, первый год сутками в ней проводил, бойцы еду в парк носили, спал там же. Только когда она начинает доверять и чувствовать любовь и уважение к себе, тут она будет отдавать все свои немаленькие силы и раскрываться полностью, приводя иной раз в замешательство и недоумение. Комплекс хорош при грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании, очень надежен и вынослив, обладал большим потенциалом, возможностями и до недавнего времени был актуален. Я л/с постоянно твердил, что машина должна всегда чувствовать тепло человеческих рук, не ощущать себя брошенной и забытой, тогда она отплатит полностью и в самое трудное и критическое время не подведет.

Понятно, что иностранным эксплуатантам было бы крайне сложно поддерживать станцию в исправном состоянии, и это пришлось бы делать советским специалистам. Без грамотного обслуживания и настройки СНР вскоре оказалась бы неработоспособной. Кроме того, производственные мощности, привлеченные к строительству наиболее сложных элементов комплекса, были достаточно ограниченными. Другими словами, самим мало было. В итоге самым массовыми и самыми воюющими советскими ЗРК за рубежом стали «семьдесятпятки» различных модификаций. Несмотря на невысокую мобильность, невозможность эффективной маскировки типовой позиции и трудности с эксплуатацией зенитных ракет, заправляемых топливом и едким окислителем, комплексы семейства С-75 долго являлись основой наземной составляющей системы ПВО многих стран.

Но всё же совершим небольшой экскурс в альтернативную историю и представим, что «Круг» участвовал в тех же локальных конфликтах, что и С-75. Разумеется, говоря о ЗРК, принимаем во внимание и наличие современных на то время автоматизированных систем управления. В реальности, как известно, СССР поставлял АСУ еще более скупо, чем ЗРК и РЛС. Например, Вьетнам получил всего 2 АСУРК-1МЭ, да и то не ранее 1982 года. Поэтому и происходили случаи, когда по одному американскому БПЛА AQM-34 Firebee стреляли одновременно 8 дивизионов СА-75М.

Скорее всего, во Вьетнаме в середине 1960-х годов или в Шестидневной войне 1967 года ещё сырой и недоведённый, сложный в эксплуатации «Круг» вряд ли бы добился больших успехов. Разве что и его потери по сравнению с С-75 были меньше. Возможно, комплекс самим фактом своего существования воздействовал бы на противника, заставляя выделять дополнительный наряд сил и средств для противодействия ему. Обнаружить позицию ЗРК «Круг» и по возможности обходить её было бы сложнее, чем в случае с С-75. А вот что можно было бы предсказать с большой долей уверенности, так это то, что после отправки во Вьетнам через территорию КНР у китайских ревизионистов появился бы ЗРК, удивительным образом напоминающий советский комплекс. А если бы «Круг» поставили в Египет или Сирию до 1967 года, то музей израильской авиации на территории авиабазы Хацерим рядом с городом Беэр-Шева наверняка пополнился бы еще одним экспонатом.

«Круг-А» в конце 1960-х во Вьетнаме мог бы добиться несколько лучших результатов, хотя принципиально изменился лишь один параметр — минимальная высота поражения. А вот ко времени проведения операции Linebacker-II, то есть в декабре 1972 года, во Вьетнаме мог бы появиться «Круг-М» — гораздо более доведенный и имевший ТОВ. Конечно, в альтернативной истории в это время во Вьетнаме мог бы воевать и С-75М2, тем более что советские советники еще с конца 1960-х настоятельно просили прислать современные модификации «семьдесятпятки» и «стодвадцатьпятки». Конечно, при условии массового развёртывания ЗРК С-75М2 с его более дальнобойной и маневренной ракетой В-759 и помехозащищёнными режимами, в ходе проведения операции Linebacker-II они могли бы нанести гораздо более серьезные потери USAF, чем имевшиеся СА-75М, а сами были бы более сложной целью, но ряд принципиальных недостатков комплекса все равно оставался. Возможно, для подавления С-75М2 американцам пришлось бы потратить несколько лишних суток и потерять еще больше «Стратосферных крепостей».

В тех же условиях выбивать «Круги» было бы несравнимо сложнее, тем более, что вьетнамские ПВОшники, в отличие от своих арабских коллег, не пренебрегали ни маскировкой, ни передислокацией. Дополнительным преимуществом «Круга-М» над С-75М2 в тот период было наличие ТОВ, но именно для Лайнбеккера это не имело существенного значения — за все время операции выдалось только 20 часов хорошей погоды, а В-52 вообще бомбили только ночью. Кстати, именно на С-75 телевизионный визир поставили значительно позднее, чем на других комплексах: лишь во второй половине 1970-х годов на модификациях С-75М3К и С-75М4. До этого на экспортных СА-75М, поставляемых в ДРВ начиная с 1969 года, применялась так называемая собачья будка — небольшая кабина, размещенная над антенной горизонтального сканирования СНР-75. В ней находились два оператора с несложной оптикой, которые разворачивали станцию в направлении цели без включения радиоизлучения и теоретически могли сопровождать цель по угловым координатам. Однако из-за низкой точности сопровождения, малой дальности обнаружения и другим причинам по прямому назначению собачья будка практически не использовалась. Не говоря уже о том, что летом температура в будке доходила до 80 °С, так что даже выносливые вьетнамцы в ней долго находиться не могли.

Тем не менее, наличие ТОВ и помехозащищённых режимов работы станции потенциально увеличивало количество сбитых американских самолётов тактической, палубной и стратегической авиации. В сочетании с фактором нового оружия все эти преимущества могли бы значительно увеличить потери американцам и затруднить им проведение операции. Сорвать – вряд ли, на это в те годы была способна только советская система ПВО. Но в любом случае вьетнамцы сказали бы большое спасибо за «Круги».

Трудно сказать, как проявили бы себя ЗРК «Круг-А» во время войны на истощение 1969-1970 гг. на Ближнем Востоке. Конечно, условия там несколько отличались от вьетнамских. Ненастная погода ограничена 3-4 зимними месяцами, боевые действия в воздухе велись почти исключительно днем, а уровень помех, по отзывам советских советников, был ниже, чем во Вьетнаме — от низкой до средней интенсивности. В то же время израильская авиация очень активно использовала малые и предельно малые высоты, противоракетные маневры, причем последние несколько отличались от применяемых во Вьетнаме и действия демонстративных групп. Думаю, что дивизионы «Круг-А» в тех условиях понесли бы меньшие потери, чем С-75, но и особых успехов бы не добились.

Следующим опять идет Ближний Восток, война 1973 года. Как известно, в реальности эта война стала триумфом для войскового ЗРК «Куб» и фактическим провалом для объектового С-75. Причем речь идет как об устаревшем СА-75М «Двина», так и о более современном С-75 «Десна». Согласно статье «Действия средств ПВО советского производства во время войны Судного дня», опубликованной на сайте guns.pvo.ru, ЗРК «Куб» сбили 28 израильских самолетов, а SA-2 (так в тексте) — всего 2. Конечно, значительной долей успеха «Куб» обязан фактору внезапности. Для подсветки полуактивной ГСН ракеты использовалась РЛС 3-см диапазона. В тот момент ни в США, ни в Израиле не было средств постановки помех в этом частотном диапазоне. В дальнейшем после создания и принятия на вооружение в США подвесных станций РЭБ контейнерного типа «Куб» уже не добивался подобных успехов.

Можно предположить, что и «ЗРК Круг-М» могли бы использоваться достаточно эффективно, особенно если бы это было их первое применение. В первую очередь за счет использования ТОВа и помехозащищённых режимов. Возможно, благодаря «Кругам» можно было бы увеличить ширину зонтика ПВО. Как известно, именно наличие этого зонтика дало возможность египтянам успешно форсировать Суэцкий канал, и наоборот, его отсутствие обрекло на провал попытки дальнейшего продвижения в глубь Синая.

В реальной истории в 1982 году в долине Бекаа сирийская система ПВО потерпела сокрушительное поражение. Причин было предостаточно, как объективных, так и субъективных. Для Израиля это была война уже другого уровня — с применением авиации 4-го поколения, самолетов ДРЛО, массированным использованием средств РЭБ, высокоточного оружия, БПЛА – в общем, почти всех атрибутов современной войны. В сложившихся тогда условиях у Сирии шансов не было, тем более что и имевшееся фактически то же, что и в 1973 году, вооружение использовалось не слишком рационально. Если личный состав не оборудует запасные и ложные позиции, пренебрегает маскировкой, не соблюдает дисциплину стрельбы, то и самое современное оружие не поможет. В то же время нельзя возлагать всю ответственность только на самих сирийцев, советские советники тоже совершили ряд серьёзных ошибок. О некоторых израильских системах вооружения, например, о ложных целях Samson и малогабаритных разведывательных БПЛА, передающих информацию в реальном масштабе времени, в Советском Союзе просто не знали. В таких условиях ЗРК «Круг-М», с АСУ «Поляна» вряд ли могли бы изменить ситуацию. В это время в Советской Армии «Круг» уже не был последним словом науки и техники. Некоторые бригады уже начали переходить на ЗРК «Бук» и заканчивались испытания ЗРС С-300В1. Возможно, если бы в сирийской группе ПВО «Феда» ЗРК С-75 своевременно заменили «Круг-М», то операция «Арцав-19» заняла бы больше времени и израильская авиация понесла потери, но не более того.

Во время Ирано-иракской войны «Круги», конечно, могли использоваться вполне эффективно — противник это позволял. Иранские F-4 и F-5 летали преимущественно днем и в основном использовали неуправляемые авиационные средства поражения. Помеховая обстановка тоже была не слишком сложной. Впрочем, примерно с 1984 года практически вся деятельность иранских ВВС ограничивалась ПВО стратегических объектов, на поддержку сухопутных сил уже не оставалось сил и средств.

Во время «Бури в пустыне» 1991 года технологический разрыв между противоборствующими сторонами был ещё больше, чем в 1982 году между Сирией и Израилем. Тем более что вопреки распространенному мнению Ирак не являлся привилегированным клиентом Советского Союза, и техника ПВО Ирака была даже менее совершенной, чем сирийская того же периода. Пожалуй, единственной возможностью для иракцев было бы использование засадной тактики в период, когда, разгромив централизованную систему ПВО страны, авиация союзников перешла к охоте за отдельными наземными целями, например, за «Скадами». Для авиации НАТО это был последний конфликт, где в большинстве боевых вылетов использовались обычные свободнопадающие бомбы в дневных условиях.

Таким образом, можно утверждать, что ЗРК «Круг» в локальных конфликтах времён «холодной войны» не мог оказать решающего влияния на ход боевых действий, а его экспортные поставки в страны «третьего мира» нанесли бы ущерб обороноспособности СССР.

Авторы выражают признательность пользователю seacap (Алексею) за квалифицированную помощь при написании данного материала.

Линейный вид

Линейный вид