RUFOR.ORG

»

X-51: авария и перспективы

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

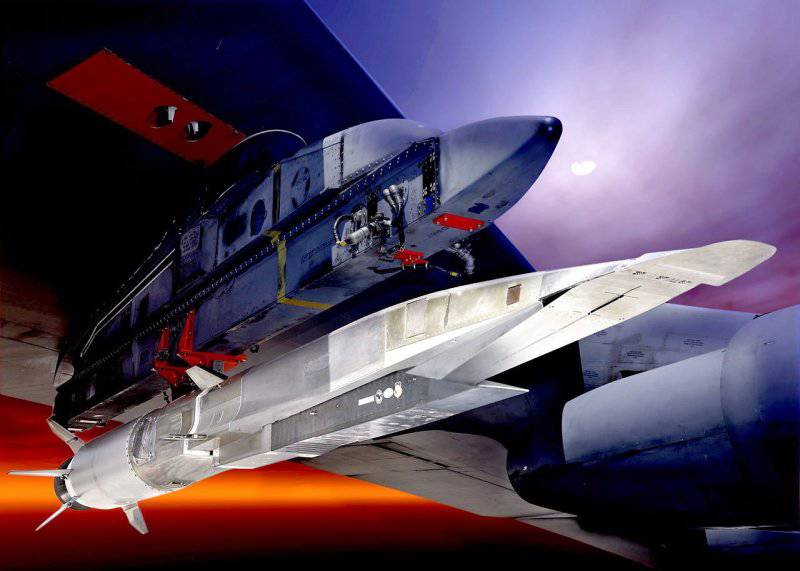

14 августа Соединенные Штаты провели испытательный пуск экспериментального летательного аппарата X-51. Полет гиперзвукового прототипа закончился неудачей – всего через 16 секунд после отделения от самолета-носителя B-52 проявилась некая техническая неполадка. В результате X-51, так и не достигнув максимальной скорости, рухнул в воды Тихого океана. Общая продолжительность полета едва превысила 30 секунд. После того, как эта новость была опубликована, в среде любителей военной техники в очередной раз развернулась дискуссия вокруг гиперзвуковых летательных аппаратов. Как всегда бывает в таких случаях, нашлись и желающие шутить или издеваться над авторами проекта X-51.

Со дня неудачного пуска прошла неделя, основной поток сведений, в том числе и информационный «шум», почти сошел на нет и можно попробовать разобраться с ситуацией. Прежде всего нужно отметить, что аварийный исход пробного полета не удивителен. Это был всего лишь третий запуск в рамках проекта, поэтому наличие каких-либо проблем с техникой было предсказуемым и даже очевидным фактом. Более того, все проекты сложной техники, каковой является и гиперзвуковой летательный аппарат, никогда не обходятся без так называемых детских болезней, которые устраняются месяцами или даже годами. Согласно появившимся вскоре после запуска данным, причиной аварии стал отказ системы управления стабилизатором. Из-за этого, как утверждает сотрудник Научной лаборатории ВВС США (база Райт-Паттерсон) Ч. Бринк, не удалось запустить маршевый двигатель аппарата – полет прекратился после выработки топлива в ускорителях. Точные причины отказа выясняются, однако нет никакого повода считать, что они будут опубликованы. Возможно, неполадки связаны с конструктивными особенностями X-51. В таком случае следующий пробный запуск состоится нескоро. Дело в том, что в распоряжении авторов проекта имеется еще один экспериментальный беспилотник, который был изготовлен одновременно с потерянным. Соответственно, для исправления недоработок понадобится некоторое время.  Программа X-51 восходит к началу двухтысячных годов, когда Пентагон выдал техническое задание на разработку экспериментального летательного аппарата, способного продолжительное время летать со скоростью более М=5. За прошедшее с тех пор время проект «оброс» массой подрядчиков. В настоящий момент в нем одновременно участвуют Научная лаборатория ВВС США, агентства NASA и DARPA, а также компании Boeing и Pratt & Whitney. В результате нескольких лет теоретических и практических исследований был создан 25-футовый (7,62 метра) аппарат X-51. Основная масса его конструкций выполнена из жаропрочных сплавов титана и никеля. Однако наибольший интерес представляет его двигатель. Прямоточный реактивный двигатель SJY61, согласно расчетам, должен разгонять аппарат X-51, как минимум, до скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Что касается расхода топлива, то инженеры и испытатели компании Pratt & Whitney в настоящее время заявляют возможность десятиминутного полета на одной заправке топливом JP-7. Проверить эти цифры на практике пока не удалось: все три испытательных полета длились гораздо меньше времени. Три испытательных запуска планировалось проводить по одной и той же схеме. Сперва специально переоборудованный бомбардировщик B-52 поднимает X-51 на высоту порядка 15 километров, после чего происходит его сброс. Когда гиперзвуковой беспилотник удаляется на безопасное расстояние от самолета-носителя, включаются твердотопливные ускорители. За несколько секунд они разгоняют аппарат до скорости более М=1,5, на которой может быть запущен маршевый прямоточный двигатель. Во время разгона X-51 должен подниматься на высоту в 70 тысяч футов (21,3 километра), на которой проходит дальнейший полет. Собственно говоря, целью испытательных пусков является сбор информации с нескольких десятков датчиков и передача их на наземную аппаратуру. Ввиду некоторых особенностей конструкции гиперзвукового беспилотника, он не несет какие-либо самописцы или подобную им аппаратуру. У такого подхода есть одна очень хорошая особенность: при потере аппарата информация не пропадает и, как следствие, расследование аварии занимает меньшее время. На все работы в направлении создания гиперзвуковых летательных аппаратов за последние годы США потратили порядка двух миллиардов долларов. Вдвое больше оцениваются предстоящие затраты, необходимые для доведения X-51 и его «преемников» до практического применения. Гиперзвуковые летательные аппараты фактически могут использоваться только в двух областях: в перевозках грузов и пассажиров, а также в военном деле. В первом случае они способны в считанные часы перевозить пассажиров или грузы на колоссальные расстояния. В то же время, как показал опыт эксплуатации сверхзвуковых самолетов Ту-144 и Concorde, столь скоростная техника имеет ряд неприятных особенностей, как то необходимость специальной разработки маршрутов, высокая стоимость обслуживания и т.д. Да и стоить гиперзвуковой самолет будет недешево, не каждый перевозчик сможет позволить себе такую технику. Для военного применения подобные летательные аппараты оказываются гораздо выгоднее. Во-первых, развитие вооружений и военной техники всегда сопровождалось ростом их стоимости. Поэтому военные давно уже привыкли к сравнительно высоким ценам. Вторая причина, по которой гиперзвуковые аппараты имеют хорошие боевые перспективы, касается высокой скорости выхода на рубежи атаки или подлета к цели. К примеру, на базе того же X-51 можно сделать тактическую ракету авиационного базирования. Боевая часть отнимет часть объемов для топлива, что почти не скажется на скоростных качествах. Кроме того, гиперзвуковая скорость полета очень и очень сильно затрудняет перехват, как по причине быстрого перемещения цели, так и из-за необходимости особо быстрого реагирования на угрозу.  Крылатая ракета Х-90 "Коала" Здесь будет полезно вспомнить один нюанс всех гиперзвуковых программ: они изначально создавались для военного применения в будущем. Так, еще в советское время ЦИАМ и КБ «Факел» создали экспериментальный аппарат «Холод». Его испытания проводились уже в девяностые, что, тем не менее, не помешало «Холоду» разогнаться до скорости в М=6,5 и достичь продолжительности полета в 77 секунд. Немного позже появился проект «Игла». Этот летательный аппарат должен был иметь немного более высокие характеристики, чем «Холод». Кроме того, новый проект подразумевал создание более крупного и тяжелого гиперзвукового самолета. Наконец, в середине 90-х появилась первая информация о некоем аппарате под условным обозначением Х-90. Существует множество противоречивой информации об этом проекте. Самая правдоподобная версия гласит, что Х-90 является инициативной разработкой конструкторского бюро «Радуга», создававшейся исключительно в исследовательских целях. Тем не менее, этот аппарат получил код НАТО AS-X-21 и прозвище Koala (подробнее здесь: ). Проект Х-90 часто становится объектом домыслов и спекуляций, прежде всего, из-за неясной судьбы. Дело в том, что после нескольких демонстраций макета или опытного образца все официальные упоминания о «Коале» внезапно прекратились. Время от времени утверждается, что именно на базе Х-90 будет создана новая ракета для стратегических бомбардировщиков. Однако официального подтверждения этому пока не было. Похожим образом дело обстоит с современной ситуацией в сфере гиперзвуковой техники. В ряде средств массовой информации регулярно упоминаются некие новые разработки, однако приводимые о них сведения всегда являются неполными, спутанными и неофициальными. Возможно, в самое ближайшее время что-то прояснится – на этой неделе должно состояться заседание по гиперзвуковым технологиям, в котором будет участвовать вице-премьер Д. Рогозин. По материалам сайтов: Автор Рябов Кирилл

|

|

|

|

|

#2 |

|

|

Экспериментальный беспилотный ГЛА Boeing X-51A WaveRider (США)

Программа X-51A (SED-WR), начатая фирмами «Пратт-Уитни» и «Боинг» в 2001 г. по инициативе ВВС США и при поддержке DARPA (на проект выделено 246.5 млн долл.), была нацелена на создание и летные испытания демонстратора ГПВРД на обычном углеводородном топливе, эффективно работающего при М = 4-8. Углеводородное топливо предпочтительнее жидководородного по условиям эксплуатации и хранения, оно не испаряется, труднее воспламеняется и намного эффективнее при его использовании для охлаждения СУ. Фирма «Пратт-Уитни», получившая контракт на конкурсной основе, разработала ГПВРД, работающий на топливе JР-7. Согласно оценкам экспертов фирмы, при оснащении ракеты этой СУ достижимы следующие ТТХ: максимальное маршевое число М = 7-8; дальность полета 1300 км; высота полета 10-30 км; продолжительность полета не менее 12 мин. Двигатель предназначался для летных испытаний на ГЛА X-43C. Однако для снижения технического риска предусматривались предварительные испытания упрощенного варианта ГПВРД на ГЛА X-51A. Программе ГЛА X-51A предшествовал проект аппарата ARRMD с несущим корпусом. В базовом варианте ARRMD стартовая масса составляла 1050 кг, масса полезной нагрузки - 115 кг, дальность - около 1100 км. Для разгона до скорости, соответствующей М = 4.5, когда запускается ГПВРД, предполагалось использовать два РДТТ. Проект не получил развития, но послужил основой для разработки ГЛА X-51A. Экспериментальный одноразовый ГЛА Boeing X-51A WaveRider (иное обозначение SED-WR), представляет собой аппарат интегральной схемы с несущим корпусом, подфюзеляжным ГПВРД и четырехконсольным хвостовым оперением. Облик ГЛА отвечает требованиям малозаметности (предположительно ЭПР не более 0.01 м2); несущие поверхности (крыло сверхмалого удлинения) образуют одно целое с корпусом, а не являются отдельным элементом компоновки, как на ЛА серии X-43. Полностью подвижные консоли хвостового оперения имеют трапециевидную форму в плане со стреловидной передней (угол не более 45°) и прямой задней кромками. При проектировании был принят расчетный коэффициент безопасности, равный 2. Для разгона ГЛА до скорости, соответствующей M = 4.5-5 используется устанавливаемый тандемно ракетный ускоритель на твердом топливе. В ходе критической оценки наиболее серьезные вопросы касались выбора воспламенителя - силан или этилен, и ускорителя ATAСMS, поскольку штатно его запуск должен происходить на уровне моря, а не на высоте 11-15 км. В мае 2007 г. после детального рассмотрения хода работ по ГЛА X-51A «WaveRider» главные заказчики - AFRL и DARPA - утвердили проект ракеты «WaveRider» (название неофициальное). В принципе, программа X-51A реализуется как общенациональная с привлечением большого количества университетов, исследовательских организаций, военных авиационных и морских центров. Помимо NASA независимую экспертизу проекта осуществляет Центр аэронавтических систем ASC. Работы по X-51A были жестко подчинены правилу: сначала обширные расчетно-аналитические исследования, а затем испытания в наземных экспериментальных установках. Для большей достоверности расчеты дублировались по разным программам в разных исследовательских центрах. При этом широко использовались промышленные программы, а также сравнительно простые схемы и методики. Подобные подходы позволяют просчитать большое количество вариантов и получить качественные оценки степени влияния различных факторов на ТТХ проектируемого ГЛА. Было показано, что при маршевых числах М = 4-6 дальность в первую очередь определяется массовыми соотношениями в компоновке, а полнота сгорания - на втором месте. При М > 6-7 на дальность сильно влияют потери давления в камере сгорания и в меньшей мере - массовые характеристики и полнота сгорания. В совокупности решений, хотя и весьма приблизительных, но охватывающих заданные диапазоны изменения основных параметров, можно выделить оптимальные варианты, подлежащие более детальному и трудоемкому анализу. Следует особо отметить роль NASA в проекте X-51A: на расчетные исследования по проекту затрачено 1.2 млн ч работы центрального процессора комплекса «Коламбия» НИЦ им. Эймса. Специалисты NASA также анализируют, оценивают и выдают заключения по всем экспериментальным результатам. Главным образом использовались программы Overflow для расчетов по Навье - Стоксу (детальное исследование сил и моментов) и Cart3d по Эйлеру (быстрое формирование обширной базы данных). Фирма «Боинг» на своих компьютерах затратила на расчеты характеристик сложных конфигураций в рамках уравнений Навье - Стокса (программа BCFD) свыше 300 000 ч. Исследование аэродинамических характеристик аппарата X-51A было завершено к началу 2007 г. Наряду с расчетами в аэродинамических трубах НИЦ им. Арнольда проводились испытания модели ГЛА, выполненной в масштабе 1:5, и модели аппарата X-51A с ускорителем, выполненной в масштабе 1:7. Исследования в наземных экспериментальных установках заняли свыше 1700 ч (свыше 3200 пусков в АДТ). При этом велик объем испытаний собственно СУ и ее элементов, тем более, если учесть весь модификационный ряд от экспериментального двигателя РТЕ до двигателя SJX 61-2, устанавливаемого на первом демонстраторе. Большое внимание уделено оптимизации воздухозаборника, в том числе выбору формы, размеров и расположения турбулизаторов перед воздухозаборником для однозначной фиксации перехода в пограничном слое на всех летных режимах. Это снижает риск незапуска из-за взаимодействия пограничного слоя со скачком уплотнения на изоляторе и обеспечивает более интенсивные процессы смешения и горения в камере сгорания. Интегральная компоновка демонстратора подчинена жестким габаритно-массовым ограничениям, ввиду чего ряд систем размещен непосредственно под обшивкой, а топливо хранится в объемах между обшивкой и внутренними стенками центральной части корпуса. В этом же отсеке находятся топливный насос и емкость с этиленом (около 2.7 кг). Батареи питания (28, 150, 270 В) и системы наведения и управления помещаются в передней части корпуса за носовым модулем. Блок навигации и управления соединен с цифровой системой регулирования подачи топлива стандартной шиной MIL-STD-1553B. В хвостовой части корпуса над соплом располагаются электроприводы аэродинамических рулей и система самоподрыва в аварийной ситуации. Основная конструкция и обшивка экспериментального ГЛА изготовлены из обычных авиационных алюминиевых и частично титановых сплавов. Носовой модуль из вольфрама с силиконовым покрытием (массой около 60 кг) выдерживает кинетический нагрев до 1500 °С и служит балластом, необходимым для статически неустойчивого ЛА. На натурном аппарате X-51A на расстоянии примерно 0.31 м от передней кромки корпуса располагаются турбулизаторы. Переходник от носка к отсекам, выполненным из алюминиевых сплавов, аэродинамические рули и основная конструкция камеры сгорания двигателя (массой до 50 кг) изготовлены из никелевых сплавов типа Инконель 625, сопло двигателя - из титановых сплавов (температура до 1870 °С); передние кромки рулей и обечайки воздухозаборника - из композитов углерод-углерод. Материалы и толщина пассивной теплозащиты выбирались в соответствии с расчетными оценками тепловых потоков. На нижней поверхности ГЛА, где ожидаются температуры до 830 °С, используются плитки из материала BRI-16, разработанного фирмой «Боинг» для ВКС «Спейс Шаттл». Такими же плитками защищены обечайка и поверхность сжатия воздухозаборника. Здесь уносимое покрытие могло бы существенно ухудшить работу двигателя. Клеевая прокладка предназначается для компенсации напряжений, возникающих из-за различия в тепловом расширении обшивки и плиток. На верхнюю поверхность ГЛА наносится легкое уносимое покрытие BLA-S, рассчитанное на температуру до 1260 °С. Специалисты института им. Гопкинса сформулировали общую рекомендацию для ГЛА с маршевым числом М = 6: пригодны теплостойкий сплав никеля и хрома, титановые сплавы и композиты на керамической матрице. Для сопла разработана сотовая защита с уносимым покрытием. Двигатель SJX61, предназначенный для летных испытаний ГЛА, создан на основе прототипа GDE-1 в рамках программы HySET, объединившей все НИОКР по созданию опытного образца ГПВРД, а также программы наземных испытаний отдельных агрегатов и двигателей в целом. Двигатель имеет один канал шириной 0.23 м, нерегулируемый самозапускающийся воздухозаборник плоской схемы с расчетным числом М = 7 и расходом воздуха около 4.45 кг, а также плоское сопло. Средний расход топлива около 0.41 кг/с. Боковая стенка двигателя с заключенными в ней теплообменниками имеет габариты 0.152 х 0.76 х 1.9 м. В стендовых испытаниях GDE-1 были продемонстрированы совместимость охлаждаемых и неохлаждаемых частей конструкции, гарантированное воспламенение и устойчивая работа двигателя при М = 4.5-6.5. Продолжая программу ГПВРД на топливе JP-7, фирма «Пратт-Уитни Рокетдайн» (PWR) в апреле 2006 г. завершила успешные испытания в АДТ НИЦ им. Лэнгли при М = 4.6 следующего двигателя - GDE-2, имеющего натурную массу и систему активного охлаждения топливом. Впервые был испытан двигатель, оснащенный замкнутым контуром регулирования подачи топлива и клапанами натурной массы. Двигатель GDE-2 чуть длиннее и шире, чем натурный двигатель SED; последний еще и легче благодаря сварным, а не болтовым соединениям, а также воздухозаборнику фиксированной геометрии. Но камера сгорания, системы управления и охлаждения идентичны. Важнейшим технологическим достижением является создание ГПВРД, работающего на обычном авиационном керосине JP-7, и, в особенности, многоклапанной регенеративной системы охлаждения сверхзвуковой камеры сгорания. Благодаря активному охлаждению топливом, циркулирующим по трубопроводам внутри стенок камеры сгорания, температура их остается ниже точки плавления. В самой камере температура около 1870°С; без охлаждения ожидается ее повышение до 2750 °С. Одновременно топливо нагревается до перехода в газообразное состояние с распадом тяжелых молекул на более легкие, чему способствует также каталитическое покрытие теплообменных пластин. В результате в камеру сгорания поступает смесь горячих газов: водород, метан, этилен. Это позволяет реализовать эффективные процессы смешения, воспламенения и горения при сверхзвуковой скорости потока воздуха в камере сгорания. Для гарантированного сгорания топлива вначале в течение 10 с в камеру сгорания подается жидкий этилен. Инициирование горения в передней части камеры имеет преимущество за счет того, что увеличивается время прохождения горящей смеси через камеру, но велик риск незапуска воздухозаборника из-за выбитого скачка уплотнения. Поэтому вначале топливо впрыскивается ближе к выходу из камеры, а с ростом ускорения ЛА и повышения скоростного напора подача топлива перемещается к передней части камеры сгорания. Цифровая система регулирования циркуляции топлива (FADEC) служит быстрому установлению теплового равновесия, исключается накапливание и тем более обратный ток топлива. Некоторые данные позволяют предположить, что для оптимизации процесса запуска используется впрыск топлива на ступени торможения воздухозаборника. Известно, что рас-четно-экспериментальные исследования такого выдува с целью минимизации длины камеры сгорания постоянно расширяются. В рамках примыкающей к проекту X-51A программы HyShot эти разработки выполняются в сопряжении с другой технологией - организацией в сверхзвуковой камере сгорания системы скачков уплотнения и волн разрежения, при которой возникают локальные зоны с такой высокой температурой, что водород воспламеняется без дополнительного вмешательства. В конечном счете при всех числах М должна быть обеспечена максимальная тяга. Имеет смысл напомнить, что в числе предшественников аппарата X-51A была гиперзвуковая ракета ASALM (1979 г.) с ПВРД, который обеспечивал максимальное число М < 5.5. Эффективность ракеты как оружия была признана низкой именно из-за снижения скорости потока перед камерой сгорания до М < 1. В NASA двигатель SIX61 называют двухрежимным, так как в начале горения, очевидно, будут отдельные дозвуковые зоны, но постепенно установится полностью сверхзвуковое течение. Основанием для подобных утверждений служат положительные результаты обширных испытаний двух двигателей SIX61-1 и SIX61-2 и их элементов на различных стендах и в АДТ. Прототип ГПВРД SJX61-1 (другое обозначение Х-1), предназначенного для ГЛА X-51A, успешно выдержал испытания в высокотемпературной АДТ НИЦ им. Лэнгли. В этой АДТ с рабочей частью длиной около 3.7 м и диаметром 2.4 м обеспечивается воспроизведение тепловых режимов при М = 4.5 и 7 на высотах 15 000-37 000 м и достигаются температуры до 2000 К. Вначале силовая установка испытывалась при М = 4.6, что соответствовало запуску ГПВРД, затем при М = 5, когда производился впрыск топлива в различных точках и течение в камере сгорания приближалось к сверхзвуковому. Испытания при М = 4.6 включали 34 цикла с попеременным нагревом до 1000 К и последующим охлаждением; суммарная продолжительность времени горения составила около 15 мин. Конфигурация полностью соответствовала натурной, за исключением отсутствия топливного насоса. Сообщается, что результаты испытаний подтвердили расчетные данные или даже превзошли их. Было достигнуто тепловое равновесие. Так, во время испытаний при М = 5.5 двигатель безупречно отработал 50 с, его работа лимитировалась только продолжительностью пуска АДТ, не превышающей 60 с. В последующей серии испытаний при числе М = 6.5 суммарное время горения за 40 циклов составило 17 мин. В реальном полете аппарата X-51A количество таких циклов должно быть меньше по крайней мере наполовину. Располагаемая тяга достигает 445 кгс. Научное руководство программы X-51A считает, что двигатель SIX61-1 может проработать без остановки несколько минут и что вполне возможно постепенное выведение ГЛА X-51A на скорость, соответствующую М = 8. Доработанный по результатам испытаний двигатель SJX61-2 безупречно прошел испытания в высокотемпературной АДТ НИЦ им. Лэнгли, проработав почти вдвое дольше и выдержав вдвое больше циклов «нагрев - охлаждение», нежели потребуется в полете. При этом были опробованы режимы, далеко выходящие за пределы расчетных по скоростным напорам, углу атаки и т. д. Нередко время работы агрегатов ограничивалось только продолжительностью пуска экспериментальной установки. Диапазоны располагаемых тяг и удельных импульсов определяются соответственно как 227-424 кгс и 550-1100 с. Очевидно, что в программе X-51A в полной мере использован опыт разработки ГЛА X-43A. Оба аппарата имеют много общего. В обоих случаях в конструкции реализована концепция интеграции несущего корпуса с подфюзеляжным ГПВРД плоской схемы. Преимуществом ГЛА X-51A является то, что вместо быстро сгорающего, занимающего большой объем и дорогостоящего жидкого водорода используется обычное углеводородное топливо JP-7, а в качестве воспламенителя -этилен вместо чрезвычайно летучего силана. На аппарате X-43A тепло от камеры сгорания поглощается стенками, температура которых в полете приближалась к точке плавления; охлаждение было на пределе. На аппарате X-51A благодаря системе регенеративного охлаждения работа двигателя возможна до тех пор, пока не израсходуется весь запас топлива. Кроме того, в целом X-51A много ближе к боевой гиперзвуковой ракете. Важнейшей частью обширных многосторонних исследований по программе X-51A является проведение летных испытаний прототипов. В наземных экспериментальных установках невозможно точно моделировать гиперзвуковой полет, в особенности переходные процессы, так как числа М и скоростные напоры фиксированы. Существуют ограничения по времени работы АДТ, параметрам потока, размерам модели. Нет возможности испытать в гиперзвуковой АДТ натурный ГЛА, тем более в сборе с ускорителем. Необходимо подтвердить в полете эффективность системы активного охлаждения, определить максимальную продолжительность работы ГПВРД. Результаты летных испытаний должны быть сопоставлены с полученными на наземных установках и в расчетах для оценки достоверности последних и обоснования методов пересчета модельного эксперимента на натуру. Главная цель летных испытаний аппарата X-51A «WaveRider» заключается в том, чтобы продемонстрировать продолжительный гиперзвуковой устойчивый полет с максимальной скоростью, соответствующей М = 6-6.7, и тем самым доказать, что ГПВРД готов для практического использования. К летным испытаниям были подготовлены четыре ГЛА. Для разгона ГЛА модернизирована серийная ракета ATACMS с РДТТ, а именно: оптимизированы обводы и длина сопла и повышена степень расширения; Х-образное хвостовое оперение дополнено двумя горизонтальными рулями, усилено крепление рулей. Переходной отсек с каналом для протока воздуха и хвостовая часть ускорителя изготовлены из титана, обшивка и сопло ускорителя и бугели - из стали. Первый ГЛА с ускорителем в полетной конфигурации STV с начала 2009 г. испытывался на прочность, аэроупругость и т. д. на авиабазе Эдвардс. При испытании на прочность прилагаемые нагрузки превышали предельно возможные в полете в 1.15 раза. Всестороннюю проверку прошли (поэлементно и в собранном виде) все системы контроля, энергопитания и пр. По завершении всех возможных исследований первый ГЛА предназначался для выполнения четвертого испытательного полета. Для проведения летных испытаний аппарат монтируется на специальном устройстве, выдерживающем груз массой более 1800 кг. Устройство подвешивается на пилоне под левой консолью крыла самолета B-52H. Предельная масса, которую может поднять этот самолет, составляет 10 900 кг. Пока ГЛА находится на самолете B-52, команды подаются из кабины самолета через систему MIL-STD-1760; от самолета же идет электропитание, собственные батареи не расходуются. ГЛА отделяется от самолета как обычное оружие JDAM. Выбору оптимальной динамики отделения, исключающей повторный контакт носителя и комплекса, а также поворот комплекса по углу скольжения более чем на 68°, предшествовали детальные расчетные исследования интерференции самолета-носителя и подвески. В первом летном испытании динамика полета после запуска ускорителя и вплоть до отделения маршевого модуля оказалась весьма близкой к расчетной. Все летные испытания проводятся на морском полигоне по одной и той же схеме. Самолет с ГЛА поднимается на высоту около 15 000 км, где при скорости, соответствующей М = 0.8, происходит расцепка; через 4-5 с запускается РДТТ, а при М около 3.5 начинаются проток воздуха через ГПВРД и подогрев топлива. За 26-28 с ускоритель выводит ГЛА на высоту примерно 18 000 м и разгоняет до М = 4.6-4.8. По команде собственной системы управления ГЛА поворачивается по крену на 180°, выходит на положительный угол атаки и после сброса ускорителя (срабатывают пиропатроны) 0.5-2 с летит по инерции. Подача этилена в камеру сгорания инициирует воспламенение топлива и работу ГПВРД, что обеспечивает выход на маршевую высоту около 24 400 м (первоначально предполагалось 30 000 м) и маршевое число М = 6 после обратного переворота на 180°. Угол атаки на крейсерском режиме не превышает 4°, расчетное время полета с работающим ГПВРД составляет примерно 300 с, после полного выгорания топлива следует планирование по широкой спирали с боковыми маневрами в течение около 500 с до падения в океан. Ожидалось, что дальность полета ГЛА после отделения от самолета составит примерно 650 км (по другим сценариям, 815 и 740 км). На первом ГЛА X-51A запас топлива составлял около 120 кг, что, как минимум, достаточно для работы ПВРД в течение 240 с. В течение 4 ч, отводимых на испытание, всякое движение на маршруте полета (между Лос-Анжелесом и Австралией) должно было прекращаться. Для контроля за этим прекращением и гарантированного приема и передачи телеметрической информации предусматривались эскорт самолетов Р-3С «Орион», а также работа наземных станций полигона. Было запланировано, что в первом полете самолет дважды проходит испытательную трассу: сначала для проверки всех систем ГЛА, наземного и воздушного наблюдения, а затем, если замечаний нет, при следующем проходе трассы сбрасывает ГЛА в заданной точке. Как ускоритель, так и маршевая ступень оснащены устройством для прекращения полета в случае какого-либо отказа. Приборное оснащение экспериментального ГЛА включает в себя 341 датчик: 134 размещены на планере маршевого модуля, 171 - в контуре силовой установки и 36 - в переходном отсеке и ускорителе. Первое летное испытание ГЛА X-51A «WaveRider» с отделением от ускорителя проведено 26 мая 2010 г. под руководством специалистов ВВС США и фирмы «Боинг» на морском полигоне NAWC-SR в Южной Калифорнии. Экспериментальный комплекс (ГЛА с ракетным ускорителем) безупречно отделился от крыла самолета B-52H на высоте 14 800 м. Через 4 с запустился ускоритель, и число М возросло до 4.8 на высоте 19 800 м. Затем ускоритель был сброшен, число М полета снизилось до 4.73, и в этот момент заработал ГПВРД. ГЛА достиг высоты 21 350 м и скорости, соответствующей М = 4.88. По оценке специалистов AFRL, в течение первых 15 с реализовался расчетный режим, причем рабочие характеристики двигателя - тяга, коэффициент восстановления давления, тепловые нагрузки в теплообменнике - оказались чуть лучше, чем ожидалось. Однако затем началось повышение температуры и полного давления в задней части СУ. На 120-й с возникло непредвиденное движение по крену и рысканию; система управления функционировала нормально. На 140-й с возникли неполадки в системе передачи информации, и хотя двигатель продолжал работать, движение замедлилось. Как показал анализ телеметрии, после запуска ГПВРД ускорение по траектории оказалось меньше расчетного (около 0.15 вместо 0.22). Почти перед самым концом полета был зафиксирован незапуск воздухозаборника с выбитым скачком уплотнения, затем работа воздухозаборника восстановилась, но прервалось поступление телеметрической информации, после пятисекундного отсутствия которой была дана команда на самоподрыв. Несмотря на то что двигатель проработал меньше расчетных 300 с и ГЛА не достиг крейсерской скорости, соответствующей М = 6, испытание оценили как успешное, поскольку до сих пор рекордом оставались два гиперзвуковых полета ГЛА X-43A (2004 г.) с общей продолжительностью работы двигателя 21 с. Руководство ВВС считало, что совершен прорыв, сравнимый с переходом от винтовых самолетов к реактивным, и что поставленные задачи выполнены почти на 90%. По заявлению руководителей программы, достижениями стали: воспламенение этилена, а затем и топлива JP-7, устойчивое его горение уже без этилена, установление теплового равновесия. Пока в качестве наиболее вероятной причины неудачи в первом полете ГЛА рассматривается нарушение герметизации сопла. Дефект герметизации стал проявлять себя постепенно, поскольку сначала тяга была нормальной. По-видимому, вследствие теплового расширения конструкции герметик несколько сместился, так что выхлопная струя была частично заблокирована, а частично стала попадать в отсек с телеметрией и электроникой. Восстановление работы двигателя после незапуска можно объяснить тем, что герметик прогорел и струя освободилась, но воздействие горячей струи на отсек с приборами привело к аварийному прекращению полета. После испытания аппарата X-51A «WaveRider» пришлось перебрать силовые установки трех готовых к испытаниям экспериментальных ГЛА. Было выявлено, что герметизация выполнена с отступлением от чертежей. В частности, тракт двигателя оказался на 2.5-5 мм короче и теплозащита имела люфт. По расчетам, катастрофические последствия возможны при просачивании в планер горячих газов с массовым расходом меньше 10% расхода выхлопной струи. На основании результатов расчетных исследований, для которых NASA предоставило комплекс «Коламбия», а также экспериментов в различных наземных установках герметизация усилена и многократно проверена. Второй запуск ГЛА X-51A «WaveRider» был запланирован на 24 марта 2011 г. Самолет-носитель B-52H с аппаратом X-51A поднялся с авиабазы «Эдвардс» в 9 ч утра и направился в сторону полигона ВМС США «Пойнт Мугу». Однако ВВС США отложили испытание в связи с «невозможностью соблюдения всех необходимых условий для полета». Представители ВВС заявили, что полет состоится после проверки системы. Он состоялся 13 июня 2011 г. и оказался полностью неудачным: ускоритель вывел ГЛА на М > 5, но при переходе к работе ПВРД этилен быстро сгорел, тяга не вышла на уровень, соответствующий горению основного топлива. Как считают в лаборатории AFRL, переход на топливо JP-7 происходил в момент незапуска воздухозаборника. Пока не ясно, был ли причиной незапуска воздухозаборника отказ системы подачи топлива или же незапуск воздухозаборника (далеко выбитый скачок уплотнения) вызвал нарушения в этой системе. Пока X-51A летел по инерции, заданной ускорителем, предпринимались попытки перезапустить ПВРД, оказавшиеся безуспешными. ГЛА упал в море на трассе полета, причем управляемость сохранялась до самого конца. «Мы ожидали лучших результатов, - заявил директор программы от ВВС Чарли Бринк. - Но мы рады и тем данным, что получили в этом полете, они позволят нам лучше понять происходящие процессы... С каждым испытательным полетом мы все ближе подходим к успеху». Возвращаясь к маневру ГЛА по крену перед запуском ГПВРД, целесообразно учесть следующee: ГЛА X-51A неустойчив по тангажу на гиперзвуковых режимах, а вместе с ускорителем и при околозвуковых скоростях. Для подавления тенденции к затягиванию в пикирование и выхода на балансировочный угол атаки требуется отклонение горизонтальных рулей на большие отрицательные углы, причем будет достигнуто только состояние неустойчивого равновесия. Очевидно, существенно нестабильные режимы полета не благоприятствуют запуску ГПВРД. При перевороте на 180° момент от передней части корпуса меняет знак, т. е. в сумме аэродинамических моментов появляется составляющая на кабрирование, что открывает возможность обеспечить балансировку в состоянии устойчивого равновесия и под меньшим положительным углом атаки. Программа следующих испытаний (и, соответственно, приборное оснащение экспериментальных ГЛА) будет значительно расширена. К этому времени фирма «Боинг» предлагает усовершенствовать навигационную систему аппарата X-51A, максимально приблизив ее к используемой на боевой ракете для наведения на марше по сигналам GPS. Параллельно с подготовкой летных испытаний продолжаются НИОКР по новым вариантам X-51: X-51B - X-51H, в том числе многократного использования. Исследуются способы воспламенения топлива в ГПВРД без впрыска этилена, поскольку он занимает большой объем. Рассчитывается ГЛА увеличенных размеров с соответственно модернизированным двигателем, иной внутренней компоновкой, включающей средства спасения. Исследуются модели ГЛА с раскладывающимся крылом и различными шасси. Рассматривается вариант оснащения ГЛА X-51 прямоточным двигателем ALRJ-51-4 фирмы ATK, обеспечивающим маршевое число М не выше 5, но значительно более простым по сравнению с двигателем SJX-61, благодаря чему освобождается пространство под средства спасения. Фирма АТК получила контракт на 3.9 млн долл. и делает акцент на простоту конструкции и малый технологический риск. Хотя в настоящее время МО США уже финансирует ряд демонстрационных технологий с ГПВРД, проект АТК имеет хорошие перспективы, так как может быть реализован быстрее других с меньшими техническим риском и затратами. Руководство фирмы АТК считает ПВРД ALRJ-М5, работающий на топливе JP-10 и рассчитанный на фиксированное число М = 5, альтернативой двигателю фирмы «Пратт-Уитни» для ГЛА X-51 и HiFire. Двигатель ALRJ-М5 имеет простую конструкцию, включающую лишь один подвижный элемент - насос для подачи топлива. Будучи рассчитанным только на один режим, двигатель массой 41 кг не имеет сложного воздухозаборника изменяемой геометрии, который необходим для двигателя с переменным числом М. Канал спроектирован с переходом от прямоугольного поперечного сечения воздухозаборника к круговому сечению камеры сгорания. Ограничение по скорости позволяет использовать обычные материалы и отработанные технологические процессы. Торможение потока воздуха перед камерой сгорания осуществляется за счет скачка уплотнения в горле канала. Положение скачка определяется потребным давлением за ним и регулируется просто подачей топлива в камеру сгорания. Таким образом, для управления потоком не нужен сложный механизм с использованием подвижных элементов воздухозаборника и газовых рулей. Испытания камеры сгорания на стендах, а также в АДТ в составе двигателя, имеющего натурную массу и оснащенного топливной системой активного охлаждения, с моделированием условий полета на высоте 26 км при М = 5 подтвердили готовность силовой установки к летным испытаниям. Топливо JP-10 применяется для охлаждения конструкции, но нет необходимости в специальной предварительной обработке его для гарантированного воспламенения. Более того, наземные испытания показали, что нормально воспламеняется и холодное топливо. Общая продолжительность наземных испытаний составила свыше 70 мин; в испытаниях со свободной струей достигалось тепловое равновесие. Вначале проект X-51 подавался как создание чисто демонстрационного ГЛА - испытательного стенда в связи с планами исследования Марса и др. Разработанный ГПВРД рассматривается как базовая модель для целого семейства силовых установок, он обладает значительным модернизационным потенциалом для разведывательных самолетов, ударных систем глобальной дальности, межконтинентальных пассажирских самолетов и разгонных ступеней средств выведения КЛА в космос. Но для ускорителя многоразового применения и выполнения в космосе операций, присущих самолетам, необходим более мощный двигатель. Работы в этом направлении ведутся. Пока силовая установка рассчитана на 12 мин работы. Руководство ВВС считает, что имеющаяся СУ полностью удовлетворяет требованиям к гиперзвуковому оружию глобальной дальности и что маршевое число М крылатой ракеты с этим ГПВРД, запускаемой с самолетов В-1, В-2, В-52, F-15, можно довести до М = 8. Более конкретные данные опубликованы после совещания правительства США с руководителями ВПК по итогам летных испытаний ГЛА X-51A, X-37B и НТV-2 (декабрь 2010 г.). Было заявлено, что при надлежащем финансировании и начале разработки гиперзвуковой ракеты в 2012 г. экспериментальный образец ракеты воздушного базирования будет готов для летных испытаний к октябрю 2016 г. При этом ставится задача увеличить продолжительность полета ГЛА до 15-30 мин. Рассматриваются три варианта размещения ракеты: на внешней подвеске под крылом самолета B-52 (как аппарат X-51A); внутрифюзеляжное на самолете B-2; на внешней подвеске самолета F-35 (этот вариант характеризуется как принципиально новая компоновка и должен быть адаптирован также к бомбардировщику B-2). По оценке специалистов лаборатории AFRL, при расчетной дальности около 1100 км, достигаемой примерно за 10 мин, стартовая масса ракеты должна быть около 1050 кг, включая БЧ массой порядка 140 кг. Предусматриваются: реализация холодного старта после отделения от самолета, исключение этилена как воспламенителя, на чем особенно настаивают военные; усовершенствование ГСН, миниатюризация оборудования. В частности, система FADEC, использованная на аппарате X-51A при проведении летных испытаний (масса более 10 кг), явно избыточна по своим возможностям для гиперзвуковой ракеты. Замена ее на более простую и компактную позволит увеличить запас топлива и массу боевой нагрузки. Еще до начала летных испытаний ВВС США сообщили о предварительной проработке проекта боевой ракеты на основе аппарата X-51A с условным названием Riptide. Силовая установка на углеводородном топливе должна обеспечить маршевое число М = 5-8 и дальность 700-1900 км. В качестве переходного этапа к прототипу ракеты предусматривается усовершенствованный вариант X-51A Plus с минимальными конструктивными доработками по сравнению с аппаратом X-51A, но существенно улучшенными летно-техническими характеристиками. Если летные испытания аппарата X-51A WaveRider завершатся успешно, откроется реальная перспектива быстрой разработки многоцелевой боевой гиперзвуковой ракеты. Более того, именно создание такой ракеты, способной поражать критичные по времени либо сильно защищенные цели, является основной и ближайшей задачей программы, тогда как использование в космосе отодвигается на дальние сроки. Фирма АТК в инициативном порядке и на собственные средства разработала максимально приближенный к концепции боевой гиперзвуковой ракеты проект ГЛА волнолетной схемы. Проект был предложен Министерству обороны США, он вызвал интерес. Для разгона ГЛА до скорости, соответствующей М = 5, предполагается использовать РДТТ из имеющихся в распоряжении фирмы, например «Орион». Возможен вариант с СУ комбинированного цикла - ТВСС. В течение ближайших трех лет планируются летные испытания ракеты, которая вместе с ускорителем может быть запущена с самолета, корабля или подводной лодки. Большими преимуществами проекта являются максимальное использование разработанных ранее и уже проверенных технологий, минимальное включение новых деталей, а также применение тех же материалов и способов теплозащиты, что и в эксплуатируемых РДТТ. Основные характеристики ГЛА X-51A Длина ГЛА с ускорителем и переходным отсеком (стартовая комбинация) 7.8 м (7.645 м) Длина маршевой ступени 4.27 м (4.267 м) Длина переходного отсека 1.53 м Длина ускорителя 1.83 м Максимальный поперечный размер маршевой ступени 0.559 м (0.584 м) Стартовая масса ГЛА 1815 кг (1789 кг) Стартовая масса маршевой ступени 680 кг (683 кг) Масса носового модуля 68 кг Масса конструкции СУ (без системы клапанов, насосов и пр.) Около 50 кг Масса топлива JP-7 для ГПВРД 122.3 кг (120.3 кг) Масса этилена 2.7 кг Расчетная дальность 1000-1100 км (> 750 км) Маршевая высота Около 24 400 м |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| X-51: |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Авария с Л-39 в Краснодарском крае | ezup | Авиационные происшествия | 1 | 19.10.2018 12:22 |

| Авария с вертолётом Франции | ezup | Авиационные происшествия | 0 | 19.10.2018 11:37 |

| Авария ретроистребителя Sea Vixen | ezup | Авиационные происшествия | 0 | 30.05.2017 23:48 |

| Авария батискафа | Вслух | Военная история России | 0 | 23.02.2014 21:54 |

| «Еще одна неизвестная авария» | Вслух | Военная история России | 0 | 09.02.2014 16:19 |

Линейный вид

Линейный вид