RUFOR.ORG

»

Повторить путь советского самурая?

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

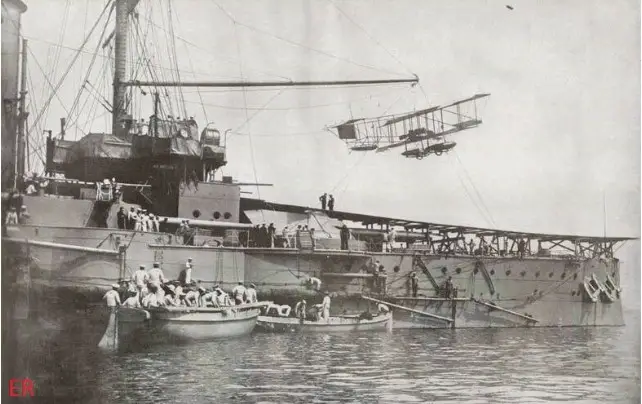

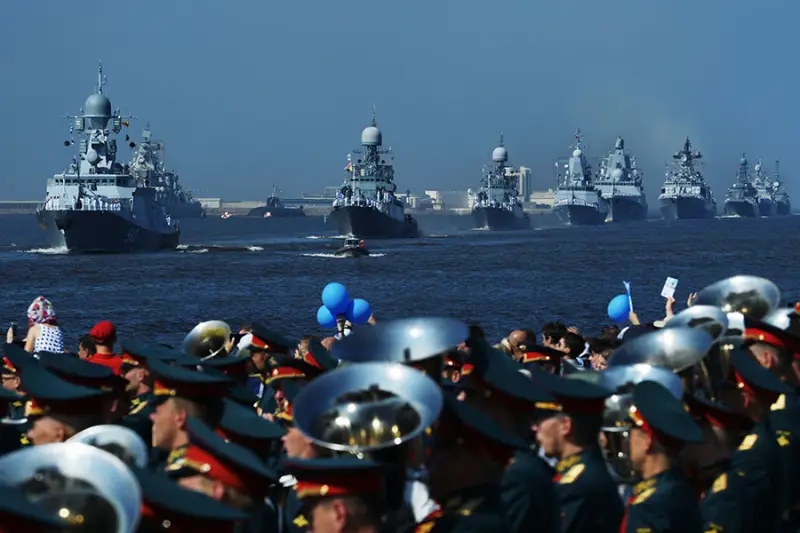

Говорят, что «У самурая нет цели, только путь». Говорят те, кто знает, что у самурая есть кодекс чести, который ведёт его к цели. Поэтому нет нужды думать о цели, надо только следовать обозначенному пути. Не будь целей - не было бы и пути. Современная противокорабельная ракета запросто могла бы взять себе такой девиз. Вообще свой путь – это нечто такое, что не совсем осмысляемо теми, кто не понимает его. Я бы сказал, что вся авианосная программа СССР и России – это такой вот путь самурая, когда цель не видна, но для ее достижения надо осилить путь, ведущий к ней. И при таком раскладе не так важна цель, как тот путь, что к ней ведет. И для того, чтобы понять, где находится цель, надо сперва осмыслить пройденное. То есть, оглянуться в историю.  История российских авианосцев История российских авианосцев началась во времена Первой мировой войны и надо сказать, что усилиями великого Григоровича, морская авиация развивалась вполне приличными темпами: имевшая в 1913 году 20 гидропланов, к 1917 году русская морская авиация подошла с 426 аэропланами на 7 специализированных кораблях – больше было только у британцев. «Императрица Александра»/«Орлица» на Балтике, «гидрокрейсеры» «Император Александр III» и «Император Николай I», гидроавиатранспорты «Румыния», «Дакия», «Король Карл» и «Император Траян», переоборудованные из румынских кораблей – все они внесли свой вклад в ту войну, и, надо отметить, что к 1917 году все авианесущие корабли были вооружены гидросамолетами отечественного производства – лодками Григоровича разных моделей.  Конечно, после 1917 года все пошло на дно. Русский авианесущий флот был уничтожен, но идеи остались. Начиная с 1920 года время от времени возникали проекты переделки в авианесущий корабль учебного судна «Океан», недостроенного линкора «Фрунзе» (к тому же поврежденного пожаром), линейного крейсера «Измаил» (опять же недостроенного). Авиаконструктор Поликарпов даже построил на базе своего Р-5 палубный штурмовик ШОН-5 со складывающимися крыльями.  Но увы, советская школа кораблестроения, понесшая просто колоссальные потери в лице российских корабелов (кто уехал, а кого и репрессировали), не смогла справиться с таким сложным заданием, как постройка авианосца. В 1939 году с появлением нового наркома ВМФ СССР Кузнецова, забрезжила надежда, что авианесущим кораблям быть. И да, Кузнецов дважды смог включить в программу военного судостроения постройку двух авианосцев: в 1939 году (отменили в 1940-м) и в 1945-м. В победном 1945 году авианосцы продержались в плане целых два месяца, после чего наркомат судостроения честно признался Сталину, что наша промышленность не готова к постройке таких кораблей. А кстати, идея постройки авианосца проекта 71 на базе крейсера проекта 68, унифицировав корабли по всем агрегатам и корпусу, для 1940 года был весьма прогрессивным.  Второй заход Кузнецов повторил в 1953 году, когда его назначили на должность военно-морского министра, а потом главкома ВМФ. Тогда идеей адмирала стал легкий авианосец с группой реактивных истребителей, который станет прикрывать корабельные соединения на переходах. А в 1955 году Кузнецова второй раз «ушли» и про авианосцы его преемник Горшков благополучно забыл. Есть мнение, и оно не только мое, что начиная с 1917 года, то есть, с момента, как большевики прибрали к рукам флот Российской империи и до настоящего момента военное руководство страны (и СССР, и России) занималось одним очень важным делом: пыталось понять, зачем стране нужен военно-морской флот. Сегодня мы тоже видим странное шарахание: то завтра начинаем строить атомные авианосцы в 100 тысяч тонн водоизмещения и атомные же эсминцы (потому что турбин нет) размером с крейсер, то бросаемся строить малые ракетные корабли для охраны побережья. В общем – зачем нужен флот – остается каверзным вопросом все 100 с лишним лет с момента падения Российской империи. Ну не для парадов же...  И исключение составляет только период, когда страной руководил Леонид Ильич Брежнев, а флотом – Сергей Георгиевич Горшков. Горшков реально ударными темпами замаливал грехи перед флотом, который он не смог отстоять при Хрущеве, отправив под нож десятки кораблей и практически уничтожив морскую авиацию. Но при Брежневе и Горшкове советский флот стал силой, с которой приходилось считаться всем без исключения, даже американцам.  Но Хрущев доигрался в волюнтаризм, а потому в 60-х годах советский флот в очередной раз оказался в роли догоняющего, точнее, отвечающего на угрозу: в США приняли на вооружение атомные подводные лодки «Джордж Вашингтон», вооруженные баллистическими ракетами «Поларис» с дальностью пуска порядка 1 800 км. При помощи таких ракет американцы могли достать европейскую часть СССР, например, из акватории Средиземного моря.  Подводная лодка «Джордж Вашингтон» Ну и как всегда – началось! Начался активный поиск вариантов противостояния, причем, на дальних рубежах, в акваториях не наших внутренних морей. Вообще уже тогда было ясно, что главный враг подводной лодки – вертолет.  Главная особенность которого – способность зависнув, опустить в воду гидроакустическую станцию, которая легко обнаружит подводную лодку. Но есть и минусы: вертолет имеет небольшой боевой радиус, поэтому может работать только в прибрежной зоне. Но если разместить какое-то количество вертолетов на большом корабле…  «Кондор» Именно по такому пути пошли в СССР. В 1958 году был утвержден план разработки «корабля-вертолётоносца противолодочной обороны» проекта 1123 «Кондор». Противолодочные крейсера проекта 1123 «Кондор» — по кодификации НАТО: англ. Moskva class — серия советских противолодочных крейсеров (ПКР) с ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны (до 1965 года классифицировались как корабли противолодочной обороны дальней зоны) в Военно-Морском Флоте СССР  И в 1967 и 1969 годах были построены два корабля: «Москва» и «Ленинград». Сначала они классифицировались как противолодочные корабли дальней зоны, а с 1965 года стали противолодочными крейсерами с ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Хотя их главным оружием были все-таки вертолеты, коих корабли несли аж по 14 штук – 12 противолодочных КА-25ПЛ и 2 спасательных Ка-25ПС. Хотя реактивные бомбометы и противолодочные ракеты «Вихрь» - тоже неплохое подспорье. Но за счет такой вертолетной группы и собственных средств обнаружения, эти корабли могли контролировать просто огромные площади морской поверхности. У «Кондоров» были интересные особенности в конструкции: все ракетно-артиллерийское вооружение и ПВО было размещено в носовой части, а кормовая полностью отдана под вертолеты. Причем кормовую часть сделали существенно шире за счет того, что увеличили развал бортов.  Это отрицательно сказалось на мореходных качествах кораблей («Кондоры» при волнении были склонны «клевать» носом), зато после надстройки получился шикарный вертолетодром, способный одновременно поднять или принять сразу шесть машин. Такими «Москву» и «Ленинград» увидели в дальних морях наши противники. Третий корабль семейства, «Киев», который планировалось строить уже по модернизированному проекту 1123М, был разобран на стапеле и перезаложен как противолодочный крейсер с авиационным вооружением «Киев» проекта 1143. Да, пока строили «Кондоров», КБ Яковлева построило Як-36.  Этот экспериментальный самолет, мягко говоря, перекроил все понимание концепции авианесущего корабля. Главное преимущество СВВП: он мог избавить авианесущий корабль от главного минуса авианосца – сквозной полетной палубы, не уменьшая размеры авиагруппы. ВВС отнеслись и эксперименту Яковлева очень прохладно, а вот на флоте увидели возможность увеличить возможности авианесущих кораблей без кардинальных перестроек. В итоге начали строить «Киев» проекта 1143, который, все-таки, был больше противолодочным крейсером, чем авианосцем. Это позднее все корабли проекта 1143 переклассифицируют в тяжелые авианесущие крейсера (ТАВКР), а так создавался все-таки противолодочный крейсер с усиленной авиационной группой. Изначально планировалось, что авиагруппа будет состоять из 22-х вертолетов Ка-25 или 22-х самолетов Як-36М (Як-38), но на практике состав был смешанным и состоял примерно наполовину из вертолетов и самолетов. При этом их максимальное число путем более плотного расположения в ангаре довели до 36.  «Кречет» Плюс разница с «Кондорами» была в размещении на «Кречетах» пусковых установок поистине страшного в то время оружия, тяжелых противокорабельных ракет П-500 «Базальт». Жуткое пятитонное творение КБ великого Челомея, несущее от 500 до 1000 кг взрывчатки на сверхзвуке и снабженное персональной станцией постановки помех. Это сразу перевело противолодочные крейсера в иную плоскость, потому что крейсер ПЛО, способный уделать любой на тот момент надводный корабль (комплект из 10-12 П-500 – половины авианосцу более чем достаточно было бы) – это несколько другой расклад. Проект 1143 «Кречет» (Kiev-class aircraft carrier, т.е. авианосцы класса "Киев", по классификации НАТО) — проект авианесущих противолодочных крейсеров, который создавался как продолжение серии кораблей проекта 1123 «Кондор» А вообще на П-500 спокойно устанавливалась «специальная» БЧ на 350 килотонн. Как вариант последнего аргумента. И каждый крейсер в трюмах нес две таких боеголовки. Да и вообще в плане вооружения «Кречеты» смотрелись весьма монструозно: противолодочный комплекс «Вихрь» в том числе опять же с ядерными БЧ, реактивный бомбомет РБУ-12000, комплексы ПВО «Оса-М» и «Шторм», зенитные же шестиствольные 30-мм автоматические установки АК-630 (восемь штук по кругу), две установки АК-726 с двумя спаренными 76,2-мм орудиями и два 533-мм торпедных аппарата ПТА-53.  Вообще получился такой плавучий центр силы, аналогичный американскому авианосцу, то есть, корабль, вокруг которого можно строить ударную группу кораблей. Вот так в строю советского флота появились «Киев» (1975 год), «Минск» (1978 год), «Новороссийск» (1982 год) и «Баку» (1987 год). Эти корабли имели приличные отличия друг от друга, потому что каждый последующий достраивался с учетом эксплуатации предыдущего. Особенно сильно от первых «Кречетов» отличался «Баку». А что в плане эффективности? Сегодня принято критиковать эти корабли, дескать, что-то слепили, а зачем – не понятно. На самом деле весьма понятно. Крейсера проекта 1143 были первыми в советском флоте кораблями, с которых могли эксплуатироваться самолёты. Да, самолеты были… Як-38, но это все равно были самолеты! И «Кречеты» представляли собой значительный шаг вперёд по сравнению с предшествующими противолодочными крейсерами-вертолётоносцами проекта 1123.  Да, Як-38 был по большому счету экспериментальным самолетом, напрочь по всем параметрам уступавшим британскому СВВП Hawker Siddley Harrier, не имел бортовой РЛС и вооружался в основном неуправляемым оружием, а управляемое вооружение было недальнобойным опять же из-за отсутствия РЛС. Но нереально взять и сразу построить «чудо-оружие». Между Т-90, лучшим танком в мире и первой бронетарахтелкой Т-18/МС-1 – пропасть. И ее прошли за 100 лет (в 1925 начались работы над Т-18). Между первым Як-36 и Як-141, брошенным на произвол судьбы – всего 20 лет! Извините, но применительно к танкам, которые проще самолета в разы, это Т-18 и Т-34! Так вышло, что СССР начал путь создания своих авианесущих кораблей много позже США, Японии, Франции и Великобритании. Почему? Да тут как раз все понятно: по причине ненадобности. Действительно, в те годы авианосцы Советскому Союзу были нужны исключительно ради демонстрации мускулов. Задач, которые стране и флоту надо было бы решать при помощи авианосных соединений, просто не было. Их, в общем, нет и сейчас, кроме глупейшего демонстрирования флага. Но если бы путь, который был заложен в начале строительства «Кречетов», был пройден, очень сложно сказать, какие бы корабли находились сегодня в строю. Финальной точкой развития стал «Адмирал Кузнецов» (он же «Советский Союз», он же «Леонид Брежнев», он же «Тбилиси»), корабль проекта 1143.5.  «Адмирал Кузнецов» Практически полноценный авианосец, но с несением тактического ракетного вооружения. «Адмирал Кузнецов», несмотря на официальную классификацию, он все же является именно авианосцем, тем более что после ремонта (если он закончится) он вернется в строй уже без пусковых установок крылатых ракет П-700 «Гранит». Некоторые источники утверждают, что ракетный комплекс крейсера давно небоеспособен, так что в его демонтаже нет ничего удивительного. Удивительно будет, если «Адмирала Кузнецова вообще вернут в строй, потому что от ремонта к ремонту, от пожара к пожару состояние корабля ничуть не улучшается. Но в целом, страницу тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143 можно переворачивать. И не только потому, что с 2018 года «Адмирала Кузнецова» пытаются возродить, грохая на это огромные суммы из бюджета, без особого толка. Сама по себе концепция авианосца в современных российских реалиях ущербна. Для этого корабля даже в теории нет эффективного применения. «Адмирал Кузнецов» базируется на Севере, где для него есть хоть какая-то инфраструктура, а именно ремонтный завод, который после утопления единственного плавучего дока стал единственным же местом, где можно ремонтировать авианосец. Но есть ли для этого корабля цели? Ответ отрицательный. Нет и в ближайшем будущем не будет. Корабли противника, тем более, авианесущие, не окажутся в зоне действия Северного флота, поскольку они просто не умеют работать во льдах. Именно потому американские авианосцы крайне редко можно увидеть уже на 40-й параллелью, что говорить о том, чтобы забраться выше? А если нет целей – не нужен и корабль. Что касается применения столь быстроходного корабля в других регионах, то единственный боевой поход авианосца к берегам Сирии показал, что не вялотекущий конфликт может просто закончится к тому времени, как «Адмирал Кузнецов» допыхтит до места назначения. Ну а если вспомнить, что Су-33 оказались несколько тяжеловаты для корабля, и потому должны были действовать с половинной нагрузкой, то и тем более, ценность огромного корабля стремительно идет к нулю. 7,5 миллиарда потраченных на операцию в Сирии рублей и два на ровном месте потерянных самолета – это, в принципе, достаточно эпичный финал. Все, закрываем переплет дела? А вот и нет. Как бы это странно ни смотрелось, но «Кречет» той, первой формации – это очень интересный универсальный ударный корабль, если к этому подойти с точки зрения эволюции.  На самом деле, нам нужны такие корабли! Причем, завтра! Конечно, не на Балтике, там они бесполезны, да и вся Балтика простреливается с берега и там же полно аэродромов. На Черном море примерно та же обстановка. Про Каспий смеемся и молчим. Север – он специфичен и там если и есть силы, способные противодействовать флоту, то они из числа тех, что шарятся под толщей льдов. Но у нас есть еще Тихоокеанский флот, причем, этот флот находится далеко не в лучшем своем состоянии. И у этого флота мало того, что есть цели, так их много и они разнообразные. Помимо американских морских сил, активно присутствующих в акватории Тихого океана недалеко от наших берегов, есть еще и японский флот, который растет день ото дня. И это неполный список желающих сунуть нос в наши дела. Особенно вызывают беспокойство японцы. Их эсминце-авианосцы, эсминцы УРО, фрегаты, корветы, плюс 25 подводных лодок – это много и рядом. Особенно 4 вертолетоносца, два из которых переделываются под несение F-35B и подводные лодки.  Меж тем ударные силы ТОФ, способные противостоять японскому флоту, заметим, состоящему из новых и новейших кораблей, явно невелики. Если мы говорим о борьбе с подводными лодками, то 8 малых противолодочных кораблей проекта 1124 «Альбатрос» и 4 больших противолодочных корабля проекта 1155, ставшие фрегатами – родом из 70-80-х годов прошлого столетия. Но представляют из себя определенную силу. Но увы, силы прикрытия для них – ничто по сравнению с возможностями японского флота. Конечно, очень радует то, что строится довольно много новых корветов и фрегатов, но все равно, их слишком мало, чтобы хотя бы сравниться с японским флотом. Огромные пространства Тихого океана – арена будущих сражений с точки зрения американцев. Да, там нам отводится роль третьего плана, но тем не менее: большие неконтролируемые пространства Тихого океана – идеальное место для пуска ракет. Потому контроль за акваторией – большое дело. Да, эпоха громадных кораблей типа «Орланов» ушла в историю, такие корабли не нужны. То, что у нас осталось то ли один, то ли два таких корабля, существенной прибавки к обороноспособности не дает. Они все равно будут стоять на Севере, где есть вся инфраструктура, а даже если и прижмет, представляю, как будут ржать американцы за попытками того же «Петра Великого» догнать АУГ в Атлантическом океане. А вот небольшие (по сравнению с «Орланами» и «Кречетами» последних серий) корабли, водоизмещением 10-15 000 тонн, напичканные по последнему слову техники средствами обнаружения и имеющие на борту самолетно-вертолетную группу – они были бы очень полезны в Тихом океане. 4-6 одновременно поднятых вертолета смогут до икоты загнать любую подводную лодку, японскую или американскую. Это будет очень большая площадь охвата, особенно если наша авиапромышленность все-таки разродится чем-то хоть немного более современным, чем Ка-27. Самолет, да, обязательно СВВП, он тоже будет полезен, потому что это: - разведка; - возможность противодействия самолетам и вертолетам противника; - возможность нанесения удара.  Под ударом понимаем как возможность пуска противокорабельной ракеты по японскому эсминцу, так и пуск крылатой ракеты в сторону острова и континента. И здесь действительно все серьезно: тот же Як-141 мог поднять 3 000 кг боевой нагрузки. Создание самолета на его базе но с новыми, более мощными двигателями – и вот вам рубеж 5-6 000 кг, а значит, возможность оперировать такими вещами, как две ракеты Х-101. И получается универсальный корабль, способный бороться как с подводными лодками, так и с надводными кораблями. Более того, имеющееся в его распоряжении тактическое ударное вооружение, в том числе и на самолетах, может быть применено и в варианте спец БЧ. Главное – не увлекаться гигантоманией, корабли, водоизмещением более 30 000 тонн – это мишени. Способные огрызнуться, но мишени. Противолодочные корабли типа «Кондор» были очень интересным проектом, противолодочным форпостом, который можно было выдвинуть далеко вперед и за счет автономности держать там довольно долго. Можно и нужно учитывать опыт постройки таких кораблей, особенно в виду наших невеликих возможностей. К сожалению, у нас нет, как у США, двух акваторий, примерно одинаковых по сути. У нас есть два океана и три моря, на которых нам требуются разные корабли. Крейсеру совершенно нечего делать на Балтике или в Черном море. Но противолодочный крейсер будет весьма на месте в Беринговом. Это не более чем предположение, основанное на определенном опыте прошлых лет. В этой истории есть еще две переменных, это самолеты и вертолеты, но о них стоит поговорить отдельно. В общем, цель, как это ни странно, есть. Это вражеские подводные лодки в нашей части Тихого океана. А если есть цель – то будет и путь к этой цели, не так ли?

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| вмф |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Так как, можем повторить? | ezup | Космос | 0 | 22.04.2021 10:14 |

| В России решили повторить воздушный парад, проведённый 9 мая | ezup | Новости России | 0 | 15.05.2020 11:43 |

| Боевой путь прадеда. Герой Советского Союза Василий Иванович Кашенков | ezup | Военные архивы | 0 | 19.01.2019 16:03 |

| Необычные рецепты, которые захочется повторить | ezup | Кулинария | 0 | 12.09.2018 01:51 |

| Путь к сверхзвуковому фронтовому бомбардировщику. Часть четвёртая. Свой путь. А.С. Яковлев. Первый шаг | ezup | История русской авиации | 0 | 22.10.2014 16:13 |

Линейный вид

Линейный вид