RUFOR.ORG

»

Служба и боевое применение советских и китайских ЗРК СА-75 «Двина»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

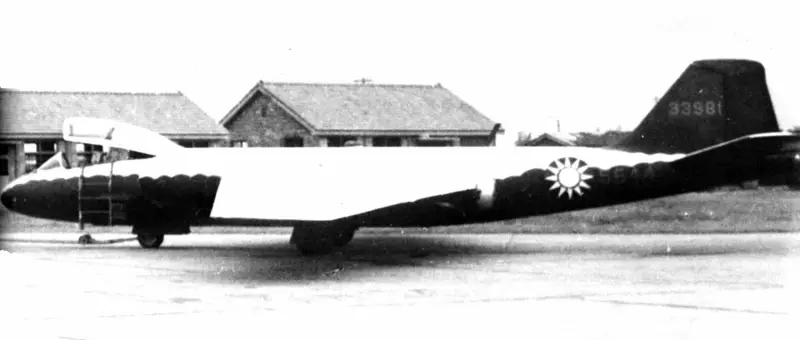

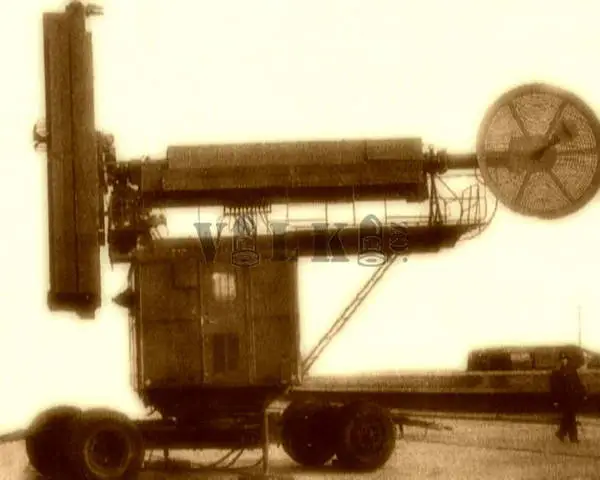

На момент своего появления ЗРК СА-75 «Двина» стал значительным шагом вперёд в развитии отечественной противовоздушной обороны. Управляемая ракета В-750 по сравнению с зенитной артиллерией имела на порядки более высокую вероятность поражения цели и недосягаемую для зениток высотность. Хотя первоначальный СА-75 и улучшенный СА-75М разрабатывались для борьбы с относительно маломанёвренными бомбардировщиками и разведчиками, летящими на средних и больших высотах, эти ЗРК оказались достаточно эффективны против самолётов тактической и палубной авиации, оказав заметное влияние на ход ряда локальных конфликтов. В строю уже давно не осталось комплексов семейства «Двина». Это связано с тем, что ЗРК со станцией наведения 10-см диапазона по точности наведения и помехозащищённости существенно проигрывал комплексам С-75, работавшим в 6-см диапазоне. Тем не менее пусть не самые совершенные ЗРК СА-75 и СА-75М сыграли огромную роль в становлении наших зенитных ракетных войск, прикрыв в конце 1950-х – начале 1960-х важные оборонные объекты и промышленно-административные центры, а также позволив приобрести необходимый опыт массового развёртывания, эксплуатации и боевого применения, что впоследствии было использовано на более совершенных комплексах С-75, работавших в 6-см диапазоне. Именно ЗРК «Двина» первыми были успешно применены по реальным целям – высотным самолётам-разведчикам, вторгавшимся в воздушное пространство КНР и СССР. Модернизированные комплексы СА-75М активно воевали во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в других горячих точках. Помимо СССР, ЗРК СА-75 и СА-75М стояли на вооружении в следующих странах: Албания (1 зрдн), Алжир (3 зрдн), Афганистан (3 зрдн), Болгария (15 зрдн), Венгрия (10 зрдн), Вьетнам (94 зрдн), ГДР (20 зрдн), Египет (82 зрдн), Индия (21 зрдн), Индонезия (2 зрдн), Ирак (1 зрдн, передан Египту в 1968 году), Йемен (4 зрдн), Кипр (2 зрдн, в 1968 году переданы Египту), КНР (5 зрдн), Куба (24 зрдн), Польша (16 зрдн), Румыния (10 зрдн), КНДР (39 зрдн), Сирия (6 зрдн), Сомали (9 зрдн), Судан (4 зрдн), Чехословакия (16 зрдн) и Югославия (5 зрдн). Самые поздние СА-75М были переданы Сомали (1976 год) и Йемену (1977 год), и это были не новые ЗРК, а взятые с хранения в СССР и восстановленные на заводе комплексы. Выпуск ряда компонентов СА-75М для иностранных заказчиков продолжался до конца 1970-х. Всего же с учётом ЗРК, предназначенных для ПВО СССР, изготовлено около 500 комплексов семейства «Двина». ЗРК СА-75 и СА-75М в системе ПВО СССР и их боевое применение После принятия ЗРК «Двина» на вооружение к середине 1960-х для внутреннего потребления было поставлено больше сотни СА-75 и улучшенных СА-75М. Эти комплексы стояли на вооружении Войск ПВО СССР, а также какое-то время использовались во фронтовом и армейском звене ПВО Сухопутных войск. Сразу стоит сказать, что относительно маломобильные и весьма громоздкие комплексы, хорошо подходящие для несения длительного боевого дежурства на подготовленных позициях, были не оптимальны для использования в Сухопутных войсках. Впоследствии их заменили ЗРК «Круг» на гусеничной базе. Вскоре после начала серийного производства первых весьма несовершенных «пятикабинных» ЗРК СА-75 с ЗУР В-750, которые имели ограниченный эксплуатационный ресурс, начался выпуск «трёхкабиного» варианта с доработанными ракетами В-750В. Первый известный случай боевого применения СА-75 в СССР произошел 16 ноября 1959 года, в тот день неподалёку от Волгограда ЗУР В-750 был сбит американский высотный разведывательный аэростат. После этого ЗРК «Двина» регулярно использовались для борьбы со шпионскими аэростатами, хотя, конечно, стоимость ракеты многократно превышала стоимость разведзонда. Начиная с лета 1956 года над советской территорией начали регулярно летать высотные разведывательные самолёты. Они неоднократно вторгались в воздушное пространство СССР и фотографировали крупные административно-промышленные центры, космодромы, ракетные полигоны, аэродромы дальней авиации и военно-морские базы. Летящий на высоте свыше 20 км самолёт U-2 был неуязвим для истребителей ПВО. Такое положение очень сильно нервировало наше руководство. На все советские дипломатические протесты, американцы заявляли о своей непричастности.  Американский высотный разведывательный самолёт U-2 Широкий резонанс получило уничтожение разведывательного самолёта U-2, произошедшее 1 мая 1960 года в окрестностях Свердловска. Из материалов, рассекреченных в 1990-е годы, стало известно, что самолёт-разведчик удалось поразить новейшей на тот момент ракетой В-750В (модификация с досягаемостью по высоте до 25 км) на дальности 27 км. Пуск был произведен, когда цель находилась на удалении 35 км. Уже после пуска пилот развернул самолёт примерно на 30° вправо, в результате чего ракета атаковала цель практически вдогон и осколочная боевая часть сработала позади самолета – в 15 метрах правее и ниже. В результате хвостовая часть самолёта была разрушена, но гермокабина с лётчиком осталась цела. После того как самолёт потерял управление, пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс выбросился с парашютом и после приземления был задержан местными жителями. Обломки развалившегося в воздухе U-2 ракетчики приняли за поставленные пассивные помехи, и было выпущено ещё три ракеты. При этом факт уничтожения нарушителя операторы станции наведения и РЛС П-12 так и не зафиксировали. В воздухе в это время находилось несколько советских истребителей, тщетно пытавшихся перехватить самолет-нарушитель. Ввиду неразберихи в звене управления, спустя полчаса после поражения U-2 очередным трехракетным залпом была обстреляна пара МиГ-19, поднятая на перехват нарушителя. Один из летчиков – Айвазян своевременно спикировал под нижнюю границу зоны поражения, а другой пилот – Сафронов погиб вместе с самолетом. Тем не менее, несмотря на этот трагический эпизод, зенитные ракетные войска впервые подтвердили свою высокую эффективность. Особенно впечатляющей смотрелась победа ракетчиков на фоне неоднократных безрезультатных попыток истребителей-перехватчиков достать U-2. Уничтожение считавшегося неуязвимым высотного разведчика стало очень неприятной неожиданностью для американцев. После этого полёты разведывательных самолетов над территорией СССР прекратились.  В Советском Союзе модернизированные 10-см ЗРК СА-75М, в отличие от зарубежья, эксплуатировались относительно недолго. Так, на Дальнем Востоке последние комплексы этого типа вывели с огневых позиций в 1970 году. Часть СА-75М, служивших в СССР, после восстановительного ремонта и модернизации поставили иностранным заказчикам, основную же массу отравили на хранении, где они находились до начала 1980-х.  В течение какого-то времени некоторые элементы устаревших комплексов использовались как материальные пособия для тренировки и обучения расчётов. Сейчас же зенитные ракеты В-750В сохранились только в виде памятников и музейных экспонатов. Развертывание советских ЗРК СА-75М на Кубе В 1962 году для прикрытия советского воинского контингента, переброшенного на Кубу в рамках операции «Анадырь» вместе с зенитной артиллерией и истребителями МиГ-21Ф-13, на острове были развёрнуты три зенитных ракетных полка по четыре зенитно-ракетных дивизиона СА-75М «Двина» (12 ЗРК с 72 ПУ). Освещение воздушной обстановки и выдача целеуказания были возложены на радиотехнические подразделения, в которых находилось 36 радиолокационных станций, в том числе и новейшие на тот момент: П-12 и П-30. С учётом РЛС, имевшихся у кубинцев, всего на острове функционировало более 50 радаров. Несмотря на размещение на острове советских ЗРК, американская авиация совершала регулярные разведывательные полёты над Кубой. 29 августа после дешифровки снимков, сделанных высотным самолётом-разведчиком U-2, американцам стало известно о наличии на кубинской территории ЗРК СА-75М.  Американская авиационная фоторазведка 5 сентября обнаружила на кубинской авиабазе Санта-Клара сверхзвуковые истребители МиГ-21. В связи с этим, опасаясь потери медлительных и маломанёвренных высотных разведчиков, командование ВВС США временно прекратило их использование, а ведение фоторазведки возложили на сверхзвуковые RF-101C Voodoo и F-104С Starfighter с подвесными разведконтейнерами, которые, как считалось, в силу относительно небольшой высоты полёта и высокой скорости были менее уязвимы. Однако после того, как в начале октября одиночный RF-101C едва не был перехвачен парой МиГ-21Ф-13, ведение разведки вновь поручили пилотам высотных U-2. 14 октября американский самолёт-шпион зафиксировал наличие на Кубе советских баллистических ракет средней дальности, что стало шоком для военно-политического руководства США. 16 октября информация о пусковых установках советских БРСД была доведена до президента США. Эта дата считается началом событий, которые в мировой истории известны как Карибский кризис. После обнаружения на Кубе советских ракет президент Кеннеди потребовал увеличить число разведывательных полётов, и с 14 октября по 16 декабря 1962 года самолёты U-2 совершили над Островом свободы 102 разведывательных полета. 22 октября президент США объявил «карантин острова Куба», и американские вооруженные силы в этом районе были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Для ударов по острову подготовили примерно четверть имевшихся стратегических бомбардировщиков B-47 Stratojet и B-52 Stratofortress. Самолёты американской тактической и палубной авиации в первые сутки были готовы выполнить до 2 000 боевых вылетов. Вблизи воздушного пространства Кубы американские летчики имитировали массированные налеты. Удар американской боевой авиации по советским и кубинским объектам ожидался в ночь с 26 на 27 или с рассветом 27 октября. В связи с обострением обстановки Фидель Кастро и командующий советским военным контингентом генерал армии И. А. Плиев отдали приказ сбивать американские самолеты «в случае явного нападения». 27 октября было отмечено восемь нарушений воздушного пространства Кубы. При этом кубинские зенитчики открывали огонь по нарушителям, и им удалось серьезно повредить один F-104С. Для определения мест развёртывания советских баллистических ракет и сил ПВО американцами было решено провести дополнительную авиационную разведку. Вылетевший на фотографирование самолёт-разведчик U-2 на высоте 21 000 м был поражен зенитной ракетой В-750В, американский пилот майор Рудольф Андерсон погиб. После сбития U-2 обстановка накалилась до предела, и на тот момент американский удар по Кубе многим казался неизбежным, что с большой долей вероятности могло спровоцировать глобальный ядерный конфликт между СССР и США. К счастью, здравый смысл возобладал, сторонам удалось договориться, и ядерная катастрофа не произошла. В обмен на гарантии ненападения на Кубу и вывод ракет с территории Турции, советское руководство согласилось убрать с острова собственное ядерное оружие и средства его доставки. Для контроля вывода советских ракет использовались высотные разведчики U-2, и расчётам ЗРК СА-75М был отдан приказ не открывать по ним огонь. Советские расчёты находились на Кубе до 1964 года, после чего все развёрнутые комплексы передали местным военнослужащим. Параллельно с ЗРК СА-75М кубинская сторона получила истребители МиГ-21Ф-13, радиолокаторы П-30, П-12, высотомеры ПРВ-10 и батареи 57–100-мм зениток. Согласно архивным материалам, кубинской стороне во времена СССР всего передано 24 ЗРК СА-75М «Двина» с 961 ЗУР В-750В. Эксплуатация противовоздушных комплексов со станцией наведения 10-см диапазона, полученных во время «Карибского кризиса», в Революционных вооруженных силах продолжалась до середины 1980-х. ЗРК СА-75 в Китае В советское время в отечественных источниках избегали упоминать, что первый случай успешного боевого применения ЗРК отечественного производства произошел за пределами СССР. Во второй половине 1950-х над Формозским проливом и прилегающей территорией Южно-Китайского моря происходили массовые воздушные сражения между боевыми самолётами ВВС Китайской Народной Республики и ВВС Китайской Республики, возглавляемой маршалом Чан Кайши. Под прикрытием авиации войска коммунистического Китая в 1958 году пытались захватить острова Цзиньмэнь и Мацзу, расположенные у берегов материковой провинции Фуцзянь. Тремя годами ранее благодаря массированной авиационной поддержке гоминьдановцы были выбиты с островов Ицзяншань и Дачэнь. После того, как обе стороны понесли значительные потери в воздухе, масштабные схватки между китайскими и тайваньскими истребителями прекратились, но американцы и руководство Тайваня ревностно следили за усилением военной мощи материкового Китая, и над территорией КНР совершались регулярные полёты высотных разведывательных самолётов, в кабинах которых сидели тайваньские пилоты. Высотные разведчики были предоставлены островной Китайской Республике в рамках безвозмездной американской помощи. Разведслужбы США в первую очередь интересовал ход реализации в КНР ядерной программы, строительство новых авиазаводов и ракетных полигонов. Только с января по март 1959 года самолеты RB-57D ВВС Тайваня 10 раз нарушили воздушное пространство КНР, проведя разведывательные полёты над тринадцатью китайскими провинциями.  Первоначально для полётов над материковой частью КНР использовались высотные стратегические разведчики Martin RB-57D Canberra. Этот самолёт создан компанией Martin на базе британского бомбардировщика Electric Canberra. Одноместный разведчик мог летать на высоте более 20 000 м и фотографировать наземные объекты на удалении до 3 700 км от своего аэродрома.  Высотный разведчик RB-57D ВВС Тайваня В связи с невозможностью перехватить высотные разведчики, несмотря на портящиеся отношения между Пекином и Москвой, по личной просьбе Мао Цзэдуна в Китай в 1958–1959 гг. при соблюдении строгой секретности было поставлено пять новейших и дефицитных на тот момент комплексов СА-75 «Двина» и 62 ЗУР В-750В. Также в КНР прибыла группа советских советников и технических специалистов, которые организовали обучение, развёртывание и обслуживание ЗРК. Под их руководством прошли учебно-боевые стрельбы зенитными управляемыми ракетами по радиоуправляемым мишеням Ла-17, проводившиеся летом 1959 года на полигоне в пустыне Гоби. Осенью 1959 года первые дивизионы, обслуживаемые китайскими расчётами, приступили к несению боевого дежурства. Китайское военно-политическое руководство хотело обеспечить зенитное прикрытие Пекина к празднованию 10-й годовщины образования Китайской Народной Республики 1 октября 1959 года, и эта задача была успешно выполнена. Боевому расчёту СА-75, развёрнутому в окрестностях Пекина, не пришлось долго ждать. 7 октября 1959 года высотный разведчик тайваньских ВВС RB-57D был сбит залпом из трёх ракет на высоте 20 600 м, пилот самолёта погиб. Магнитофонная запись переговоров летчика с Тайванем обрывалась на полуслове и, судя по ней, опасности он не видел. В уничтожении гоминьдановского высотного разведчика непосредственное участие принимал советский военный советник полковник Виктор Слюсарь.  В результате близкого подрыва боевой части самолет развалился на части, вследствие чего отдельные его элементы разлетелись в радиусе 5–6 километров. Официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» заявило об уничтожении самолета-нарушителя, но скрыло от широкой общественности факт использования нового типа оружия. Командование ВВС Китайской Республики и офицеры ЦРУ, руководившие полётами тайваньских высотных разведчиков, списали потерю RB-57D на техническую неисправность. Американские эксперты не допускали возможности того, что в КНР появился противовоздушный комплекс, способный сбивать воздушные цели, летящие на высоте более 20 км. В 1961 году в США для переподготовки на разведчики U-2 прошла обучение группа пилотов с Тайваня. Самолет, созданный компанией Lockheed, был способен вести разведку с высоты более 21 000 м. Продолжительность полёта составляла 6,5 часа, скорость на маршруте – около 600 км/ч. Согласно американским данным, ВВС Китайской республики было передано шесть U-2, которые активно использовались в разведывательных операциях. Однако участь этих машин и их пилотов оказалась незавидна, все они были потеряны в катастрофах или стали жертвами ЗРК СА-75.  Обломки сбитых над КНР высотных разведчиков U-2 В период с 1 ноября 1963 года по 16 мая 1969 года четыре высотных разведчика были поражены зенитными ракетами и ещё два разбились в лётных происшествиях. При этом два тайваньских пилота, катапультировавшиеся из сбитых ЗУР В-750В самолётов, попали в плен. После успешного применения СА-75 «Двина» китайское правительство попросило оказать помощь в налаживании серийного производства ЗРК. Советское руководство сочло возможным пойти навстречу союзнику, который, впрочем, всё больше демонстрировал собственную независимость, перерастающую во враждебность, и передало в КНР техническую документацию на модернизированный комплекс СА-75М. Усиливавшиеся советско-китайские разногласия стали причиной того, что в 1960 году СССР объявил об отзыве из Китая всех военных советников, что стало началом свертывания военно-технического сотрудничества между СССР и КНР. В сложившихся условиях дальнейшее совершенствование китайского зенитного ракетного оружия происходило на основе провозглашенной в стране в начале 1960-х годов политики «опоры на собственные силы». Несмотря на большие трудности и значительную задержку во времени, в КНР в конце 1966 года удалось создать и принять на вооружение собственный комплекс, получивший обозначение НQ-1.  Одновременно с разработкой ЗРК на базе советской двухкоординатной обзорной РЛС П-12 была создана китайская мобильная радиолокационная станция дежурного режима YLC-8. Однако производственные и технологические проблемы тормозили изготовление наземных компонентов ЗРК НQ-1 и зенитных ракет, что отрицательно сказалось на объёмах выпуска. В период с 1966 по 1969 год удалось сдать всего четыре комплекса. В 1960-е годы Китай сильно отставал в области производства электронных компонентов не только от западных стран, но и от Советского Союза. Особенно сложным для китайской промышленности оказалось воспроизводство станции наведения зенитных ракет.  Хотя техническая надёжность электронной аппаратуры китайских комплексов НQ-1 была ниже, чем у советских СА-75М, их также привлекали к несению боевого дежурства. Всего до 26 октября 1969 года зенитные ракетные войска КНР сбили пять высотных разведчиков, три разведывательных беспилотника, а также несколько аэростатов. Во второй половине 1960-х после знакомства с советскими ЗРК СА-75М, поставляемыми в ДРВ по железной дороге через китайскую территорию, в КНР был создан более эффективный ЗРК HQ-2. Р. S. Приступив к статье, посвященной службе и применению ЗРК семейства «Двина» со станцией наведения 10-см диапазона, я планировал в одной публикации кратко рассказать об эксплуатации и наиболее ярких боевых эпизодах, в которых участвовали комплексы СА-75 и СА-75М. Однако, оценив объём информации, пришел к выводу, что на эту тему придётся делать две части, и следующая статья будет про использование СА-75М во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в других местах. Продолжение следует… [/COLOR] |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Послевоенная служба и боевое применение 105-мм гаубиц, изготовленных в нацистской Германии | ezup | Артиллерия | 0 | 22.10.2023 23:02 |

| Послевоенная служба и боевое применение трофейных немецких 75–128-мм противотанковых орудий | ezup | Артиллерия | 0 | 04.10.2023 10:27 |

| Служба и боевое применение аргентинских турбовинтовых штурмовиков IA.58A Pucara | ezup | Боевое применение современной авиации | 0 | 04.10.2020 12:16 |

| Служба и боевое применение фронтового бомбардировщика Су-24. Часть 2-я | ezup | Бомбардировщики | 0 | 27.10.2015 11:49 |

| Служба и боевое применение фронтового бомбардировщика Су-24. Часть 1-я | ezup | Бомбардировщики | 0 | 26.10.2015 17:43 |

Линейный вид

Линейный вид