RUFOR.ORG

»

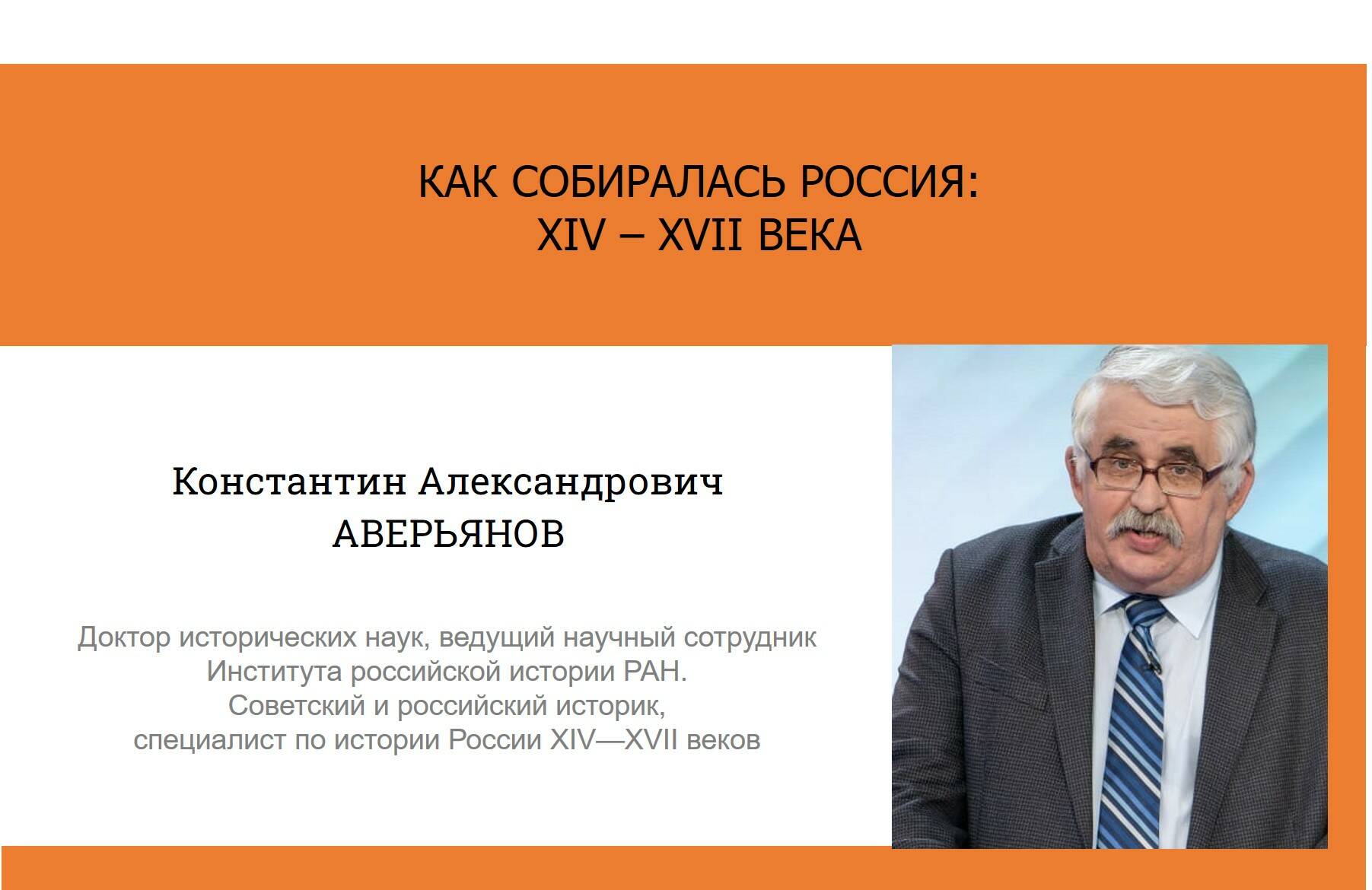

Актуальные исследования современных историков. К.А. Аверьянов

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

Наш спонсор |

ПРЕДИСЛОВИЕ У отечественных историков существует несколько «вечных» тем, к рассмотрению которых они обращаются вновь и вновь. Интерес к ним определяется их важностью и значимостью для всего процесса исторического развития страны. Одной из них является вопрос – почему именно вокруг Москвы русские земли объединились в единое государство? Уже в XVII в. московские книжники задумывались над этим: «Почему было Москве царством быти, и кто то знал, что Москве государьством слыти?» Объяснение причин возвышения Москвы искали в срединном положении города между других русских княжеств, указывали на ее относительную защищенность от ордынских нашествий, отмечали гибкую и мудрую политику московских князей, наконец, просто ссылались на божественное провидение. Большинство историков придавало решающее значение тому обстоятельству, что город находился на перекрестке торговых путей, связывавших между собой различные районы Руси. Это мнение разделяли такие выдающиеся исследователи, как С.М. Соловьев и В.О. Ключевский. Первый из них считал, что город превратился в столицу огромного государства благодаря своему положению на Москве-реке, служившей «посредствующей водной нитью между Северной и Южной Русью». Его идеи углубил В.О. Ключевский, выводивший из географического положения Москвы ее экономический рост и политические успехи. В школе любят рассказывать, что Москва возникла как перевалочный торговый пункт рядом с речным волоком из Москвы-реки в Клязьму через Яузу. Об этом вроде бы говорит название города Мытищи, то есть места, где ранее находился мыт, и собирались проезжие пошлины. Заглянем, однако, в XIV в. – эпоху начала собирания Москвой русских земель, когда этот водный путь должен был во многом определять дальнейшую судьбу города. Из княжеских грамот выясняется, что уже в последней четверти XIV в. он не действовал. Яуза в нескольких местах была запружена и на ней стояли мельницы. На устье реки располагалась мельница князя Владимира Андреевича Серпуховского. Еще выше по течению Яузы великому князю Дмитрию Донскому принадлежало село Луцинское с мельницей. Далее лежало село Тимофеевское с мельницей, хозяином которого являлся видный боярин Федор Андреевич Свибло. Более того, если взглянуть на карту, окажется, что немало других русских городов (к примеру, та же Тверь) имели даже лучшее географическое положение, нежели Москва. Для того, чтобы понять, что послужило фундаментом для выдвижения Москвы на первый план среди других русских княжеств, необходимо охарактеризовать – что представляла собой Русь к началу XIV в. ТЕРРИТОРИЯ РУССКОЙ ЗЕМЛИ В XIII В. В конце XIX в. исследователям стало известно «Слово о погибели Русской земли». Данный памятник, впервые обнаруженный лишь в конце, очень небольшой по объему. Считается, что он представлял собой предисловие к несохранившемуся рассказу о нашествии Батыя на Русь. Оно сохранилось в двух списках XV и XVI вв., и дошло в виде предисловия к «Повести о житии Александра Невского». Для нас оно интересно тем, что очерчивает границы Русской земли первой половины XIII в.: «Отселе до угоръ и до ляховъ, до чаховъ, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы, от корелы до Устьюга, где тамо бяху тоймици погании, и за Дышючимъ моремъ; от моря до болгаръ, от болгаръ до буртасъ, от буртасъ до чермисъ, от чермисъ до моръдви, – то все покорено было Богомъ крестияньскому языку, поганьскыя страны, великому князю Всеволоду, отцу его Юрью, князю кыевьскому деду его Володимеру и Манамаху, которымъ то половоци дети своя полошаху в колыбели. А литва из болота на светъ не выникываху, а угры твердяху каменые городы железными вороты, абы на них великый Володимеръ тамо не вьехалъ, а немци радовахуся, далече будуче за синимъ моремъ. Буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортьничаху на князя великого Володимера. И жюръ Мануилъ цесарегородскый опасъ имея, поне и великыя дары посылаша к нему, абы под нимъ великый князь Володимеръ Цесарягорода не взял». Текст не вызывает особых трудностей с идентификацией народов, которые легко отыскиваются на карте. Под «уграми» имеются в виду венгры, под «ляхами» следует разуметь поляков, под «чахами» – чехов. Ятвяги представляли собой одно из балтских племен, так же как и литва. Относительно упоминаемых в источнике немцев в литературе было высказано два мнения. Поскольку в памятнике говорится, что «немци радовахуся, далече будуче за синимъ моремъ», ряд историков полагал, что речь идет о шведах, отделенных от Руси Балтийским морем. Но, очевидно, речь идет о немцах, начинавших колонизацию Прибалтики «из-за моря». Корела представляла собой одно из финно-угорских племен, представлявших собой предков современных карел. Затем упоминается Устюг (нынешний город Великий Устюг) и жившие неподалеку от него тоймичи. Свое название они получили от реки. Однако таковых в Восточной Европе несколько: Самая известная из них – приток Камы, впадающий в нее около Елабуги. Но поскольку вслед за тоймичами «Слово» упоминает «Дышючее» (или Дышащее) море, становится понятным, что речь идет о реках Верхняя и Нижняя Тойма, впадающих в Северную Двину. Под Дышашим морем понимают Белое море из-за больших приливов и отливов. В Мезенской губе приливы достигают 10 м. В устье Мезени вал воды, бегущий со скоростью более 20 км/час, докатывается до реки Пезы, впадающей в Мезень на 86-м км от устья. Северо-восточный рубеж Русской земли «от моря до болгаръ» можно наметить пунктирно. Под болгарами разумелись не дунайские, а волжские булгары, жившие в районе Среднего Поволжья и Прикамья. Затем упоминаются буртасы. Их обычно локализуют по правому берегу средней Волги. «Слово» называет черемис, предков современных марийцев, вдоль Волги между устьями Суры и Цивиля. Что касается мордвы, то основная ее часть до сих пор проживает на территории современной Мордовии. Завершает обзор соседей Руси упоминание половцев, живших к югу от нее. Наконец, среди племен, бортничавших на великого князя, «Слово» называет «вяда». Вяда локализуется на правобережье Волги, в современных Пензенской или Саратовской областях. К какому времени относятся данные «Слова»? Большинство исследователей считает, что оно было написано сразу после Батыева нашествия, в промежуток между 1238 и 1246 гг. На это указывает фраза «до ныняшняго Ярослава и до брата его Юрья, князя володимерьскаго». Первый из них умер в 1246 г., а второй погиб в битве на реке Сить в 1238 г. К этой же эпохе относятся и приводимые «Словом» географиче-ские сведения. Определить это помогает упоминание Устюга, имя которого впервые встречается в летописи под 1212 г., когда сын Всеволода Большого Гнезда князь Константин Всеволодович заложил здесь крепость. Другим датирующим моментом является упоминание немцев. Их проникновение в Прибалтику началось в начале XIII в., когда в 1201 г. была основана Рига, ставшая форпостом Ордена меченосцев. Спустя полтора десятилетия наступление на северную Прибалтику начала Дания, чьим опорным пунктом явился Ревель (Таллин). Все это позволяет говорить, что данные «Слова» относятся к первой половине XIII в., и близки по времени к его написанию. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РУСИ К XIII В. Итак, можно констатировать, что Русь в XIII в. являлась крупнейшей по территории страной в Европе. Но другой важнейшей характеристикой любого государства является численность населения. Можно ли попытаться оценить ее в абсолютных цифрах для этого времени? При ответе на этот вопрос историки оперируют данными от 1,5 до 15 млн. чел. Откуда взялись эти цифры? Еще в XIX в. были предприняты первые попытки выяснить численность населения по размерам русских ратей, сведения о которых имеются в летописях. Далее делались сравнительные подсчеты, исходя из соотношения численности армии и всего населения в более поздние периоды, по которым имеются статистические данные. Так, профессор Московского университета И.Д. Беляев (1810–1873) предположил, что в распоряжении киевских князей имелось войско в 50 тыс. человек. Полагая, что один воин выставлялся с 30 душ, он вывел, что общую цифру населения Древней Руси следует оценить в 1,5 млн. человек. Но уже современники полагали недопустимым строить расчет на этих цифрах, имеющих полулегендарный характер. Из-за отсутствия статистического материала историки решили прибегнуть к косвенным методам исследования. Для начала был взят сравнительный метод. Отправной точкой послужили оценки численности населения отдельных европейских стран в период Средневековья. В частности, считалось, что во Франции на рубеже VIII–IX вв. проживало от 4 до 5 млн. человек, а к первой половине XIV в. ее население приблизилось к 20 млн. человек. Оценки для Германии давали следующие цифры: 3 млн. человек в X в., 6 млн. человек – в XI в., от 7 до 8 млн. человек – в XII в., около 12 млн. человек – в первой половине XIV в. Очевидно, такие же темпы роста были характерны и для России, на основании чего авторы «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона посчитали, что в 1480 г. в Европейской России проживали 2,1 млн. человек. Несколько позже М.В. Довнар-Запольский (1867–1934) оценил население России в 2 млн. человек к середине XVI в. Более убедительными являются подсчеты П.Н. Милюкова (1859–1943). Он предпочел пойти испытанным путем исследования – от известного к неизвестному. При Петре I была проведена первая ревизия, насчитавшая 14 млн. плательщиков налогов. Разумеется, следует учитывать, что части населения удалось уклониться от переписи, чтобы избежать уплаты налогов, а также то, что Петровская эпоха была временем постоянных войн с неизбежными демографическими потерями. Поэтому П.Н. Милюков предложил цифру в 16 млн. человек для 1676 г. и 15 млн. для конца XVI в. Но двинуться дальше в глубь веков он не решился, осознавая всю гипотетичность предлагаемых цифр. Это попытался сделать демограф Б.Ц. Урланис (1906–1981) в своей книге «Рост населения в Европе (опыт исчисления)», где он предпринял попытку проследить демографические процессы с XI в. вплоть до 1940 г. Исходя из того, что основным занятием в Древней Руси было земледелие, предложил использовать метод, основанный на измерении плотности населения, зависящей от способности той или иной территории прокормить определенное число жителей. По данным французского историка Ф. Броделя (1902–1985), в эпоху средневековья взрослый человек потреблял до 4 ц хлебных злаков в год. Следовательно, для прокормления одного человека, при тогдашней средней урожайности зерновых было необходимо около 1–2 га пахотных земель. По мнению Б.Ц. Урланиса, в Древней Руси господствовала переложная система земледелия, при которой с 1 кв. км могли про-кормиться примерно 4–10 человек. Учитывая природные особенности различных регионов, он предположил, что для земледельческого степного юга Древней Руси плотность населения составляла 6 человек на 1 кв. км. Для более северных регионов, где переложное хозяйство соседствовало с подсечным, он взял плотность, равную 4 человека на 1 кв. км. Наконец, в лесных районах Северо-Восточной Руси, которые только начали осваиваться в этот пери-од, могли проживать только 2 человека на 1 кв. км. Сразу же выявились трудности: на тот момент существовали две карты Древней Руси – академика Б.Д. Грекова (1882–1953) в его книге «Киевская Русь» и И.А. Голубцова в школьном учебнике «История СССР». Первая карта давала территорию, равную примерно 1,8 млн. кв. км, а вторая – около 1,1 млн. кв. км. Разница объяснялась тем, что на первой карте в состав Руси были включены осваиваемые северные территории вплоть до Печоры, а на второй они не входили в государственную территорию, поскольку здесь еще не было постоянного русского населения. Взяв 1,3 млн. кв. км., как среднюю цифру от вышеназванных, Б.Ц. Урланис полагал, что в Древней Руси (не считая северных районов) жило 5,3 млн. чел. Если же взять Русь площадью 1,1 млн. кв. км (в ее исторических границах), ее население составляло 4,5 млн. человек. Но насколько эта цифра достоверна? В ней сомневался сам исследователь, указав, что ранее историки говорили о 1,5 млн. человек на этой территории, т.е. в три раза меньше. Подобный разброс цифр – верный показатель их гипотетичности. Тем не менее, оценки Б.Ц. Урланиса довольно быстро нашли своих последователей. Авторы учебного пособия по исторической географии СССР, основываясь на той же методике, хотя и с некоторыми поправками, так оценивали численность населения России в XV–XVI вв.: «К 1462 г. в Московском великом княжестве было 430 тыс. кв. км с 3 млн. человек населения. За время правления Ивана III и Василия III территория Руси увеличилась в 6 раз – до 2800 кв. км. Население в это время достигло примерно 5–6 млн. человек, а в середине XVI в. – 6–7 млн. человек. Между ростом численности населения и ростом территории не было пропорциональности. В середине XV в. 3 млн. человек проживали на территории, которая охватывала примерно будущий Замосковный край. При всей неравноценности этих земель они были сравнительно заселены и освоены». К сожалению, во всех этих подсчетах не учитывался фактор неблагоприятных природных условий. У такой важной зерновой культуры, как пшеница, очень значительно колеблется урожайность: разница между ее высшим и низшим ежегодным сбором может простираться до 60%. Авторы подсчетов прошли мимо того факта, что земледелие носило очаговый характер, связанный с тогдашним уровнем развития сельскохозяйственной техники, способной обрабатывать лишь мягкие почвы. Ресурсной базой для селитьбы и ведения сельского хозяйства являлись лишь долины крупных рек и их главных притоков, а пространства водоразделов, долины малых рек и ручьев вплоть до конца XIV в. почти не заселялись. Это же касается и животноводства. В годы с большим количеством осадков один и тот же участок степи может прокормить вдвое большее количество скота, но в засуху ресурсы кормовой базы резко снижаются. По весьма приблизительным подсчетам, древние скотоводы в благоприятные годы имели на душу населения в среднем до 19 голов скота, что позволяло прокормиться. В пору упадка число скота сокращалось до 5–9 голов. Также не учитывался фактор того, что на Руси значительное место занимала охота. По ряду оценок, чтобы прокормиться, охотнику требовалось до 60 га. Через два года после появления работы Б.Ц. Урланиса, не являвшегося историком, численность населения Древней Руси попытался определить ученик В.О. Ключевского – А.И. Яковлев (1878–1951). В качестве приложения к своей монографии «Холопство и холопы в Московском государстве XVII в.» он поместил «Наблюдения над исторической демографией Киевской Руси в XI–XIII вв.». Так же, как и П.Н. Милюков, он предпочел пойти от известного к неизвестному. Но за точку отсчета он взял не первую ревизию, относительно точности которой высказывались серьезные со-мнения, а статистические данные первой всеобщей переписи населения России 1897 г. По мнению А.И. Яковлева, территория Древней Руси XI–XIII вв. составляла 1,5 млн. кв. км. и примерно покрывалась площадью 25 губерний конца XIX в., в которых на тот момент проживали 55,5 млн. человек. Допустив, что Русь не отставала в плотности населения тогдашней Западной Европе, он предположил, что численность населения на территории указанных губерний выросла в та-кой же пропорции, что и в Англии и Франции с XI до начала XX в. Относительно них известно, что она увеличилась в семь раз. Разделив 55,5млн., он пришел к выводу, что в Древнерусском государстве XI–XII вв. проживало 7,9 млн. человек. Попытался исследователь перепроверить полученные данные. Принимая плотность населения Руси в XI–XII вв. за 5 человек на 1 кв. км., равной плотности населения Северной Америки конца XVIII в. или Цен-тральной Африки «нашего времени», он получил примерно такую же цифру – 7,5 млн. человек. К таким же результатам пришел и историк-эмигрант Г.В. Вернадский (1887–1973) в своей книге «Киевская Русь». Она была написана в 1948 г., но на русский язык переведена много позже. Самым слабым звеном метода ретроспекции является то, что исследователь, отталкиваясь от достоверных данных конца XIX в., идя в глубь столетий, вынужден оперировать все более и более предположительными данными естественного прироста населения. Его величина не является чем-то постоянным, а зависит от множества порой взаимоисключающих факторов. В качестве иллюстрации приведем наглядный пример. В конце XIX в. ряд западноевропейских исследователей задался вопросом – сколько жителей будет на Земле к началу XXI в.? На основе изучения тогдашних темпов естественного прироста было выдвинуто предположение, что население планеты удваивается каждое столетие. В 1900 г. оно составляло 1600 млн. человек, а, следовательно, к 2000 г. должно было увеличиться до 3200 млн. человек. За это же время число жителей Европы должно было измениться с 400 до 800 млн. чело-век. Жизнь показала, что эти прогнозы были глубоко ошибочны-ми. К 2000 г. на Земле проживало уже более 6 млрд. человек, увеличившись гораздо больше, чем предполагалось, а в Европе числилось около 700 млн. человек, что было ниже прогноза. Это вынудило историков искать другие методы определения численности населения Руси. Это сделал М.Н. Тихомиров (1893–1965) в монографии о древнерусских городах. Он решил подсчитать все летописные упоминания о городах древнерусского периода. Таковых оказалось 271 город (в IX–X вв. – 25 городов, в XI в. к ним добавляются 64, в XII в. – еще 135, в начале XIII в. – 47). При этом ряд городов, к примеру, Можайск, впервые упоминаемый лишь под 1293 г., несомненно, существовал значительно раньше. Отсюда историк сделал вывод, что «общее количество русских городов ко времени монгольского нашествия, вероятно, близко подходило к 300». Эти наблюдения практически совпали с цифрой «слишком 300 городов», выведенной еще С.М. Соловьевым (1820–1879) на основе летописных известий для всех русских областей после распада единого Древнерусского государства. При этом он дал примерную разбивку числа городов по отдельным землям: в Киевской считалось более 40 городов, столько же в Волынской, в Галицкой – около 40, в Туровской – более 10, в Черниговской – около 70, в Рязанской – около 15, в Переяславской – около 40, в Суздальской – около 20, в Смоленской – около 8, в Полоцкой – около 16, в Новгородской – около 15. Далее М.Н. Тихомиров проанализировал сведения летописей о численности войск, которые могли выставить города, о числе в них храмов, количестве умерших горожан во время эпидемий и т.д. Это позволило определить численность населения Новгорода на начало XI в. в 10–15 тыс. жителей. К началу XIII в. оно возросло до 20–30 тыс. человек. При этом за основу для своих подсчетов исследователь принимал соотношение числа воинов и всего населения города, которое он оценивал как 1 к 6. Киев был, несомненно, обширнее Новгорода. Это можно судить по тому, что если Новгород в начале XIII в. мог выставить 3–5 тыс. воинов, то в случае с Киевом эта цифра доходила до 8 тыс. человек. Из больших городов историк отметил столицы древне-русских княжеств – Чернигов, Владимир-Волынский, Владимир-на-Клязьме, Галич, Полоцк, Смоленск. При этом историк избегал давать общие подсчеты численности городского населения Древ-ней Руси, указывая, что «наблюдения над численностью жителей в русских городах очень отрывочны». Ту же работу, что и М.Н. Тихомиров, но только для Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. проделал А.М. Сахаров (1923–1978). К концу XV в. он насчитал в ней на основе летописей и актов 73 города, при этом полагая бесспорно городскими центрами лишь 29 городов. Столь резкое уменьшение числа городов объяснялось развернувшейся тогда дискуссией – что собственно следует понимать под термином «город». Многие из исследователей полагали, что город имел помимо оборонительных и другие функции: административных, социально-экономических, идеологических и культурных, а следовательно из их числа должен быть исключен целый ряд крепостей и мелких административных центров. Задачу выяснения общего числа домонгольских городов постарался решить археолог А.В. Куза (1939–1984). Для начала он указал, что в летописях названы далеко не все существовавшие на тот момент города. В частности, к городам домонгольского времени, указанным С.М. Соловьевым и М.Н. Тихомировым, следует добавить еще 143 города, возникшим еще в древнерусский пери-од, но попавших на страницы летописей лишь во второй половине XIII–XV вв. Тем самым, в нашем распоряжении имеются летописные данные о существовании 414 древнерусских городов. Но летописи дают сведения примерно о трети общего числа всех древнерусских городов. С накоплением огромного археологического материала выяснилось, что на территории, некогда принадлежавшей Древнерусскому государству, было зафиксировано существование примерно 1400 городищ (укрепленных поселений) X–XIII вв. Самым важным критерием при характеристике городов является анализ их площади, поскольку с его помощью можно выяснить численность горожан. Известно, что застройка в древнерусских городах имела усадебный характер. Усадьбы рядовых горожан в Новгороде имели размеры 400–460 кв. м, а в Киеве – 300–800 кв. м. И в том и другом случае их среднюю площадь можно приравнять к 400 кв. м. На таком дворе проживала одна семья. Средняя численность семьи – 6 чел. – была одинаковой в средние века и в Европе, и на Руси, и в странах Востока. И хотя боярские усадьбы в крупных городах Древней Руси по площади превосходили дворы рядовых горожан в 2,5–4 раза, здесь и проживало приблизительно во столько же раз больше людей. Учитывая, что не менее 15% городской площади занимали улицы и проезды, торг, культовые и общественные постройки, исследователь пришел к выводу, что плотность городского населения в пределах городских укреплений (территории сплошной усадебной застройки) достигала 120–150 человек на 1 га. На основе этих данных А.В. Куза попытался выяснить численность населения Киева перед ордынским нашествием, которую он оценил в 37–45 тыс. человек, а в Новгороде проживали 30–35 тыс. человек. Многие восприняли с недоверием расчеты А.В. Кузы, поскольку долго фигурировала численность населения Киева в 100 тыс. жителей, которую в свое время вывел Д.И. Иловайский (1832–1920), автор дореволюционных школьных учебников по истории. Проверить выводы А.В. Кузы относительно Киева взялся украинский историк и археолог П.П. Толочко. Наложив карту археологических находок на план современного Киева, П.П. Толочко выяснил, что древний город занимал площадь в 360–380 га. На основе раскопок он определил средние размеры одной городской усадьбы в 300 кв. м. Приняв коэффициент застройки в 60% общей площади (минимальный для западноевропейских городов), он пришел к выводу, что на территории в 230 га размещалось более 8 тыс. усадеб. Среднюю статистическую семью он посчитал, вслед за А.В. Кузой, состоящей из 6 человек, в результате чего получилось, что в древнем Киеве проживало 50 тыс. человек. Эта цифра оказалась очень близкой к выводам А.В. Кузы, полученным несколько другим способом. Из этих наблюдений логически вытекал путь дальнейших исследований: сложив площадь всех городов Древней Руси, можно выяснить число горожан, а зная их процентное соотношение ко всему населению, легко подсчитать и общую численность всего древне-русского населения. Это попытался сделать В.А. Кучкин. Он оценил средний размер семьи не в 6, а в 4,4 человек и предположил, что на 1 га приходится 25 дворов по 400 кв. м., в которых жило по одной семье. Отсюда следовало, что на 1 га городской территории в первой трети XIII в. должно было проживать 110 человек. Исходя из этих цифр, В.А. Кучкин сделал вывод, что всего в русских землях этого времени проживало около 300 тыс. горожан. Если городское население составляло 2% от сельского, то все население Руси первой трети XIII в. должно было исчисляться примерно в 15 млн. человек. Но эта цифра была воспринята специалистами с недоверием. Спустя пять столетий, судя по первой ревизии 1719 г., население России при Петре I составляло 15,5 млн. человек. Осознавая это, исследователь пошел на попятную, корректируя свои выводы: при 3% городского населения население Руси составило бы уже 10 млн. человек, при 4% – 7,5 млн. человек, при 5% – 6 млн. человек. При этом В.А. Кучкин не учел мнения Г.В. Вернадского, что «любая попытка подсчитать пропорцию городского населения в Киевской Руси должна быть только гипотетической». Сам Г.В. Вернадский полагал, что в целом городское население Руси на рубеже XII–XIII вв. «едва ли было меньше миллиона». Если принять для древнерусского времени цифру в 7,5 млн. человек, то доля городского населения должна была составить 13%, что значительно выше аналогичной доли в московский период и соответствует ситуации в конце XIX в. Недостатком данной методики является то, что нам неизвестна общая площадь всех тогдашних городов. По сведениям А.В. Кузы, из общего числа в 1400 древнерусских городищ площадь укреплений известна только у 862 городищ. Ситуация, когда численность древнерусского населения оценивается в литературе от 1,5 до 15 млн. человек, т.е. с десятикратной разницей, вызвала попытку определения общей численности населения по доле слоя знати. П.С. Стефанович попытался вычислить, сколько людей составляли слой знати (боярства) и слой военных слуг (министериалов). На его взгляд, бояр в начале XIII в. было 2–3 тыс. человек, а количество княжеских военных слуг оценивается им в 1–1,5 тыс. человек, боярских – от 10 до 15 тыс. человек. Та-ким образом, общая численность тогдашней верхушки общества составляла от 13 до 20 тыс. человек. Сопоставляя эти данные со сведениями по населению России в XVI в., он пришел к выводу, что в Древней Руси начала XIII в. проживало около 2 млн. человек Стало понятно, что проблему необходимо решать комплексно. В свое время Б.А. Колчин и А.В. Куза на основе детально обследованных археологами районов установили, что во многих случаях на 5–10 укрепленных поселений приходится 150–300, а иногда до 500 открытых (т.е. неукрепленных) сельских поселков. Отсюда они сделали вывод, что в Древней Руси X–XIII вв. существовало около 50–75 тыс. деревень, в которых проживало абсолютное большинство населения. Для Древней Руси была чрезвычайно характерна тесная связь городской и сельской жизни. У многих горожан в ближайших окрестностях городов имелись поля и нивы, другие угодья, откуда они доставляли для своих домов такие громоздкие припасы, как сено и дрова. Тем самым тогдашнее население сосредотачивалось в сложной иерархической системе в виде своеобразной пирамиды, в основании которой находилась масса рядовых сельских поселений, объединявшихся вокруг городов, а вершину венчали крупные стольные города – центры самостоятельных княжений. При этом каждый «рядовой» город вместе с ближайшей сельской округой зачастую представлял собой единое целое. Именно эти комплексы и следовало изучить. Однако ранняя смерть А.В. Кузы помешала это осуществить. Исследователями были предприняты попытки оценить численность населения в подобных округах. Это было сделано Н.А. Кренке на на территории современной Москвы в пределах кольце-вой автодороги (МКАД). По данным археологии, здесь были вы-явлены 53 селища XII–XIII вв. Но все ли когда-то существовавшие селения были найдены? Помимо селищ на территории города было обнаружено 135 курганных групп. При этом из 53 московских селищ возле курганных групп было обнаружено 31 селище, а в ситуации, когда курганы поблизости не были известны, зафиксировано 22 селища. Мы не случайно акцентируем внимание на этом обстоятельстве. По сути дела, курганные группы являлись тогдашними сельскими кладбищами и «маркировали» расположенные по соседству селения. Если это так, то несоответствие числа обнаруженных курганных групп (135) и числа селищ (53) может свидетельствовать о том, что археологами были выявлены далеко не все селища. Действительно, в ряде случаев удалось найти несколько ранее невыявленных поселений, соответствующих расположенным близ них курганным группам. Если допустить, что каждая курганная группа соответствовала отдельному поселению, то оказывается, что реальное число поселений, существовавших в этот период, было примерно в три раза больше ныне известных нам. Общую площадь примерно 100–120 сельских поселений в пре-делах МКАД, включая и ненайденные археологами, Н.А. Кренке оценил примерно в 30 га, а города (Кремль и Китай-город) – около 50 га. Это позволило утверждать, что к началу XIII в. число сельских жителей ближайшей подмосковной округи могло при-близиться к 2 тыс., а для Москвы можно предполагать 3–5 тыс. человек. Тем самым численность тогдашнего населения в пределах окружности, ограниченной МКАД, можно оценить в 5–7 тыс. человек. Если признать для начала XIII в. Москву типичным «рядовым» городом, лежавшим в основании пирамиды из примерно 1400 городов, то эти данные можно использовать для подсчета численности всего древнерусского населения. Его можно оценить в пределах 7–9,8 млн. человек. Полученный результат можно перепроверить. Площадь Москвы в пределах МКАД составляет около 900 кв. км. Зная, что здесь проживали 5–7 тыс. жителей, выясняем, что на территории Древнерусского государства в 1,3 млн. кв. км теоретически должны были проживать от 7,2 до 10,1 млн. человек. Но не все города, возникшие в Древней Руси, в силу ряда при-чин дожили до начала XIII в. Так в 1158 г. князь Святослав Ольгович жаловался, что получил Чернигов с семью пустыми города-ми. Судя по подсчетам, на Руси к началу XIII в. функционировали 1220 городов, а тогдашнее население, вероятно, составляло от 6,1 до 8,5 млн. человек. Скорректировав эти цифры в сторону усреднения, приходим к выводу, что накануне Батыева нашествия а Руси проживало примерно 7,5 млн. человек. Указанные данные сов-падают с выводами А.И. Яковлева и Г.В. Вернадского, полученными другим путем. Исследователи, говоря о Древней Руси, обычно заканчивают ее историю монголо-татарским нашествием. Удар иноземных захватчиков имел крайне тяжелые последствия и стал знаковой чертой между древней и средневековой Русью. По оценкам археологов, больше двух третей древнерусских городов были разрушены и сожжены завоевателями. Почти треть из них так и не смогли пре-одолеть последствия нашествия. Используя предложенную нами методику подсчета населения по числу городов, можно оценить размеры демографического ущерба, нанесенного неприятелями. Из 1220 городов, существовавших на начало XIII в., в 400 из них жизнь более не возобновлялась. В них вместе с округой могли проживать от 2 млн. до 2,8 млн. чело-век. Усредняя эту цифру, приходим к выводу, что общие потери Руси в результате Батыева нашествия составили около 2,5 млн. человек. В оставшихся 800 городах можно предположить наличие от 4 млн. до 5,6 млн. человек. Также усредняя эту цифру, приходим к выводу, что на Руси после монголо-татарского завоевания оставалось около 5 млн. жителей. |

|

|

|

|

#2 |

|

Наш спонсор |

МИГРАЦИЯ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ РУСЬ. Как известно, первое летописное упоминание Москвы встречается в Ипатьевской летописи под 1147 г., когда в этом пограничном городке Северо-Восточной Руси суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий решил встретиться с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Встреча состоялась в Москве в пятницу 4 апреля 1147 г. На другой день был устроен пир, или, по выражению летописца, «обедъ силенъ». Князья обменялись богатыми дарами, которые получили и их дружины, и договорились о взаимной помощи. Таково первое письменное известие о Москве. Оно выглядит довольно случайным и поэтому историки пытались выяснить – есть ли более ранние факты существования Москвы. Древнее предание, записанное уже много позже, когда город стал столицей огромного государства, сообщало, что на этом месте располагались «села красные», принадлежавшие боярину Стефану Ивановичу Кучке. Так ли это было или по-иному, по прошествии нескольких веков судить трудно. Сохранившиеся летописи ничего не знают о боярине Кучке, но его сыновья, «Кучковичи», — лица исторические. Они служили боярами у сына Юрия Долгорукого — Андрея Боголюбского и упоминаются на страницах летописи под 1174 г. Единственное, что можно твердо утверждать – поселение здесь существовало уже в конце XI в. Об этом свидетельствует находка в пределах древнейшего московского детинца киевской свинцовой вислой печати, которую академик В.Л. Янин (1929–2020) определил временем княжения Святополка Изяславича (1093–1096 гг.). Уже через девять лет после первого упоминания Москвы Юрий Долгорукий заложил здесь деревянную крепость. Известие об этом содержится в Тверской летописи под 1156 г.: «Князь великий Юрий Володимерич (Долгорукий) заложи градъ Москьву на уст-ниже Неглинны, выше рекы Аузы». Уже через несколько десятилетий после первого упоминания Москва начинает выделяться между своих соседей. Показателем этого является один эпизод эпохи усобицы сыновей Всеволода Большое Гнездо. Перед своей смертью он разделил княжение между сыновьями. На долю младшего Владимира пришелся Юрьев-Польский. Но тот не захотел княжить в нем и захватил Москву. В итоге сыну Всеволода Юрию, ставшему великим князем, при-шлось выгнать брата из принадлежавшей ему Москвы. Как видим, уже в начале XIII в. Москва по своему богатству была привлекательна для князей. Во многом это было вызвано мощным миграционным потоком из Южной в Северо-Восточную Русь, начавшимся столетием ранее. Переселенцы с юга бежали сюда от постоянных набегов кочевников и княжеских междоусобиц. Князь Андрей Боголюбский, появившись с отцом на юге в середине XII в., не остался там, а поспешил возвратиться в Суздальскую землю. Позднейший летописец оправдывал его: «всегда въ мятежи и въ волнении вси бяху, и многи крови лиашеся, вси желающе и хотяще великого княжениа Киевскаго, и несть никому ни съ кемъ мира, и отъ сего все княжениа опустеша… а от поля половци выплениша и пусто сотвориша». К сожалению, в летописях можно обнаружить лишь отрывочные свидетельства о запустении южнорусских земель и, носящие по преимуществу косвенный характер, сведения о росте народонаселения в междуречье Волги и Оки. Определенным показателем этого движения, заложившего основы силы северо-восточных князей, является сходство названий южных и северных городов Древней Руси. Достаточно открыть атлас, как в глаза сразу же бросаются подобные примеры. Самым ярким из этих случаев представляются три Переяславля: Южный, или Русский (ныне — на Украине), Рязанский (современная Рязань) и Залесский (в Ярославской области), расположенные все три на одноименных реках Трубеж. Эта схожесть названий, впервые отмеченная еще В.Н. Татищевым, явно не случайна. В память о своей прежней родине переселенцы называли основанные ими на новом месте селения и природные объекты привычными именами. Несмотря на то, что данное утверждение в историографии относительно рано стало считаться общепринятым, время от времени отдельные исследователи пытались оспорить его. В частности, археолог XIX в. А.А. Спицын полагал, что «красивое, но призрачное здание» теории массового переселения жителей Юга Руси на Северо-Восток несостоятельно. Позднее его поддержал английский историк Дж. Феннел, отметивший, что «нет никаких указаний о том, что население Суздальской или Новгородской земли увеличивалось за счет Киевского или любого другого южного княжества». Во многом подобные утверждения объясняются тем, что до сих пор остается невыясненным, какими путями проникали переселенцы с юга в Залесскую землю. Историки априори полагали, что источников по данной теме просто не существует. Между тем, их можно найти. Одним из них является «Поучение Владимира Мономаха», в котором он рассказывает о своих походах к Ростову во второй половине XI – начале XII в. Правда, князь весьма скуп в описании маршрута: известно лишь, что дорога шла «сквозе вятиче». Поскольку в те далекие времена передвигались в основном по рекам, не ошибемся, если предположим, что путь через землю вятичей шел следующим образом. По Десне (притоку Днепра) поднимались до впадения ее левого притока Сейма (в его верховьях стоит Курск). Не доходя до Курска, шли по правому притоку Сейма Свапе. В свою очередь Свапа берет начало из обширного Самодуровского болота, в котором находится исток реки Очки (приток верховья Оки). Судя по сведениям краеведов, еще в конце XIX в. эта местность представляла собой мощное торфяное болото, расположенное в обширной низине и непересыхавшее даже в самое жаркое лето. Полагают, что прежде здесь находилось длинное зараставшее озеро шириной до 2 км. Затем путь шел вниз по течению Оки до впадения Москвы-реки и далее по ее притоку Нерской волоком в Клязьму. Под 1096 г. летописец сообщает, что князь Изяслав Владимирович прибыл из Курска в Муром. Очевидно, он шел этим путем. Вероятно, также двигался и новгород-северский князь Святослав Ольгович в 1147 г. на свидание с Юрием Долгоруким в Москву. Фольклорным отголоском этого маршрута является упоминание «прямоезжей дороги» в былинах про Илью Муромца. Но кроме этого маршрута существовал и другой. О нем узнаем из «Сказания о чудесах Владимирской иконы Богородицы». В истории древнерусской литературы оно занимает особое место, поскольку стало образцом для последующих сказаний о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы. Этот литературный памятник рассказывает о перенесении Андреем Боголюбским Владимирской и коны Божьей матери из киевского Вышгорода во Владимир. Для нашей темы важны два чуда, рассказывающие о пути князя Андрея из Киевской земли в Северо-Восточную Русь. Первое случилось на реке Вазузе, когда проводник, искавший брод, начал тонуть вместе с конем, но по молитве князя перед образом Богоматери вышел на берег. Второе – спасение беременной жены попа Микулы от взбесившегося коня – произошло на Рогожских полях. Они позволяют выяснить путь князя в Северо-Восточную Русь. Он шел по Днепру через Смоленскую землю, а затем из его верховьев волоком перешел на Осугу, а затем вышел в Вазузу, правый приток Волги, откуда через приток Волги Шошу и впадающую в нее Ламу у Волока Ламского (ныне подмосковный Волоколамск) переправился через речку Волошню в Рузу, приток Москвы-реки. Из нее волоком через Яузу князь по Клязьме добрался до Владимира. О путешествии Андрея по Клязьме свидетельствует упоминание «Рогожских полей» в описании второго чуда. В данном случае речь идет о древнем селе и волости Рогожь — позднейшем городе Богородске (ныне Ногинск Московской области). Тем самым выясняются два основных пути, по которым добирались из Южной в Северо-Восточную Русь, проходили через Подмосковье. Показательно, что наибольший сгусток топонимов, имеющих параллели с южнорусскими названиями, приходится на территории будущих Московского и Тверского княжеств. Приток населения в эти районы в дальнейшем привел к тому, что сразу после Батыева нашествия главную роль в политической жизни Северо-Восточной Руси начинают играть не старые княжеские центры, как Ростов и Суздаль, а новые – Москва и Тверь. К сожалению, у нас нет возможности дать точные цифры прироста числа новых жителей в Северо-Восточную Русь, но можно с уверенностью утверждать, что он был весьма значительным. Во всяком случае, для современников из Южной Руси Ростово-Суздальская земля стала казаться необычайно многолюдной, что отметил уже автор «Слова о полку Игореве». Характеризуя могущество Всеволода Большое Гнездо, он отмечал, что при желании тот «можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти». ПЕРВЫЕ «ПРИМЫСЛЫ» МОСКОВСКИХ КНЯЗЕЙ Вторая половина XIII в. стала тем временем, когда на политической карте Руси появляется небольшое Московское княжество, занимавшее территорию около 11 тыс. кв. км, или радиусом около 40 км от московского Кремля. Первым московским князем и родоначальником их династии стал Даниил Александрович (1261–1303), младший сын Александра Невского. Поскольку в момент смерти отца Даниилу не было еще двух лет, и он был слишком мал для самостоятельного княжения, судя по позднейшему сообщению Тверской летописи, на протяжении семи лет Москвой управлял его дядя Ярослав Ярославич Тверской, ставший после смерти своего старшего брата Александра Невского великим князем владимирским. В качестве московского князя Даниил впервые появляется в летописях под 1282 г. Именно с этого времени принято отсчитывать существование самостоятельного Московского княжества. История первых «примыслов» московских князей XIV в. (так именовались их земельные приобретения) содержит немало загадок. Считается, что в самом начале этого столетия всего за три года московские владения увеличились по площади более чем в два раза: в 1301 г. к Москве была присоединена Коломна, в 1302 г. москвичам достался Переславль-Залесский, в 1303 г. их собственностью стал Можайск. Известно, что Коломна издавна являлась владением рязанских князей, Переславль после смерти бездетного князя Ивана Дмитриевича Переславского у Москвы оспаривала Тверь, Можайск входил в состав Смоленского княжества. Присоединение этих территорий к Москве резко меняло равновесие сил в Северо-Восточной Руси, и, как следствие этого, следовало бы ожидать создания мощной антимосковской коалиции, которая бы в корне задушила стремление Москвы к первенству. Однако, как известно, этого не произошло. Что же помешало объединению противников Москвы? Оказалось, что процесс присоединения первых «примыслов» растянулся на несколько десятилетий. При этом московские князья для расширения своих владений использовали не столько военные действия, сколько продуманную брачную политику, когда вместе с рукой своих невест они получали земли в качестве приданого. Это были сначала небольшие владения внутри того или иного княжества, а затем они все более и более расширялись. Одним из таких приращений стало приобретение Москвой (даже еще окончательно не выделившейся из Владимиро-Суздальской земли) половины Коломны. Она отошла в 1218 г. в результате брака великого князя Ярослава Всеволодовича с Феодосией Игоревной, дочерью рязанского князя Игоря Глебовича. Этот союз во многом был вызван усобицей внутри Рязанского княжества. В целом ряде летописей рассказывается о трагедии, случившейся в рязанском княжеском доме. Рязанский князь Глеб Владимирович, решив укрепить свою власть в Рязанской земле, пошел на отчаянный шаг. Он договорился со своим братом Константином лишить жизни остальных рязанских князей. Пригласив на совет пять двоюродных и родного брата Изяслава вместе с их боярами, он тайно велел своим слугам окружить их в шатре и перебить во время пира. Трагической участи избег лишь двоюродный брат Глеба и Константина Ингварь Игоревич, находившийся в Старой Рязани. Понимая, что тот отомстит убийцам, братья направились вместе с половцами к Старой Рязани. Ингварь разбил половцев, а союзники бежали: Глеб — в степь, где скончался в 1219 г., а Константин после долгих скитаний ушел к Ростиславу Михайловичу (сыну Михаила Черниговского), русскому князю сербской Мачвы. Ингварю, ставшему владельцем всей Рязанской земли, помогала дружина владимирских князей. При этих обстоятельствах Ярослав сблизился с его сестрой Феодосией и женился на ней. Вместе с рукой невесты Ярослав получил половину Коломны, а от этого брака вскоре родился знаменитый Александр Невский. Вторая половина Коломны досталась московским князьям уже в начале XIV в., после гибели князя Константина Романовича Рязанского и его сына Василия. Согласно Никоновской летописи, последний был убит в Орде в 1327 г.: «того же лета во Орде убиенъ бысть князь Василей Рязанский повелениемъ царя Азбяка». Тем самым завершила свое существование ветвь рязанских князей, владевшая Коломной, и город перешел в собственность Москвы. Как видим, процесс вхождения Коломны в состав Московского княжества растянулся более чем на столетие. Подмосковный Звенигород, принадлежавший князьям Звенигородским из черниговского княжеского дома, достался князю Даниилу Московскому в результате его брака с Агрипиной, сестрой князя Мстислава Михайловича Карачевского и Звенигородского. Его точная дата нам неизвестна, но по косвенным указаниям, его можно отнести к промежутку между 1276 и 1280 гг. Московский князь получил за своей супругой несколько звенигородских волостей. Воспользовавшись раздорами между местными князьями, во время которых в 1339 г. был убит один из них – князь Андреян Звенигородский, Ивану Калите удалось приобрести почти весь Звенигород. Но окончательно он вошел в состав московских вла-дений только в середине XIV в. при его сыне Иване Красном. Проникновение московских князей в Можайск связано с первым браком Ивана Калиты на Елене, сестре можайского князя Василия Александровича (из смоленского княжеского рода). По косвенным данным дату брака Ивана Калиты следует определить временем около 1298 г. Владения шурина Калиты в Можайске и Брянске стали предметом спора между московскими и литовскими князья-ми. В 1341 г. литовский князь Ольгерд попытался было силой захватить Можайск, но был отбит москвичами. Новые столкновения последовали в 1348 и 1352 гг. После смерти Василия Александровича в 1356 г. Ольгерду удалось покорить Брянск, но Можайск остался во владении сына Василия Александровича – Ивана Васильевича, традиционно поддерживавшего москвичей. В 1386 г. после гибели князя Ивана Васильевича в бою с литовцами его владения окончательно перешли в в руки московского великого князя Дмитрия Донского. Согласно его духовной грамоте 1389 г., Можайск окончательно вошел в состав Московского княжества. Как видим, по своей длительности процесс присоединения можайских земель к Москве, начавшийся браком Ивана Калиты в конце XIII в., в общей сложности растянулся на девять десятилетий. Но московские князья, успешно расширявшие свои владения благодаря удачной брачной политике, из-за нее порой теряли земли. Наиболее показательным в этом плане является случай со старшим сыном Калиты Семеном Гордым. Известно, что он был женат трижды. Первый раз он женился в 1333 г. семнадцати лет от роду на литовской княжне Айгусте (в крещении Анастасии). От этого союза родились, кроме дочери Василисы, два сына, скончавшиеся в младенчестве. Поскольку Семену срочно требовался наследник, летом 1345 г. он женился на дочери князя Федора Святославича (из смоленского княжеского дома). Но этот брак оказался бездетным, и под 1346 г. московский летописец сообщает, что «тое же зимы князь великы Семенъ отсла княгиню свою Еупраксию къ отцу ея ко князю Федору Святославичю на Волокъ». Сразу после развода с Евпраксией московский князь в 1347 г. женился в третий раз. Московский летописный свод конца XV в. под этой датой помещает следующее сообщение: «Женися князь велики Семень Иванович во третьи, понятъ за ся княжну Марью Александровну Тферьскаго князя, а ездили по нее Андреи Кобыла да Олексеи Петрович Босоволков». Рогожский летописец, тверской по происхождению, при описании этих событий добавляет одну весьма примечательную деталь, отсутствующую в московском летописании: «А женился князь великии Семенъ, оутаився митрополита Фегнаста, митрополитъ же не благослови его и церкви затвори, но олна посылали въ Царьгородъ благословениа просить». Весь парадокс этого добавления заключался в том, что митрополит Феогност не имел даже формального права запрещать великому князю жениться в третий раз: согласно церковным канонам, вступление в брак допускалось именно три раза, лишь четвертый считался незаконным. Поскольку не все знакомы с церковноканоническим правом, покажем, как решался этот вопрос на примере многочисленных браков царя Ивана IV. Известно, что он был женат семь раз: на Анастасии Романовне Захарьиной, Марии Темрюковне Черкасской, Марфе Васильевне Собакиной, Анне Алексеевне Колтовской, Анне Васильчиковой, Василисе Мелентьевой, Марии Федоровне Нагой. Первые три брака не встретили возражений у церковных властей, и лишь только по поводу следующего в 1572 г. собрался особый собор, разрешивший царю в виде исключения вступить в четвертый брак, но наложивший на него трехлетнюю епитимью. При этом особо оговаривалось, что из прочих людей, кто бы они ни были, никто да не дерзнет сочетаться четвертым браком, в противном случае будет предан проклятию. До самого последнего времени все предлагавшиеся объяснения представлялись малоубедительными. Определенный путь для решения этой загадки открывает обнаруженная А.В. Кузьминым запись в сборнике родословных материалов, находящихся в составе Ростовской летописи XVII в., в основу которой положен свод 1539 г. В нем находится список, возможно, с наиболее ранней редакции родословия князей Фоминских, где рассказывается о второй супруге Семена Гордого. Текст при переписке был немного искажен, но, тем не менее, сохранил ряд сведений, не встречающихся позднее. В частности утверждается, что «та великая княжна, суздалская княгини была». Эта случайная оговорка о «суздальской княгине» позволяет выдвинуть предположение о том, что между первым и вторым браками Семена Гордого, возможно, существовал еще один – с неизвестной нам по имени суздальской княжной. Если это так, то последний по времени брак московского князя в 1347 г. с дочерью тверского князя оказывался уже не третьим, а четвертым по счету, что и объясняет столь резкую реакцию митрополита Феогноста. Правда, сразу следует заранее оговориться, что официально Семен Гордый был женат трижды. В случае с суздальской княжной речь может идти лишь об обручении. Но это сути дела не меняет – церковные правила фактически ставили знак равенства между обручением и браком. Для нас важно то, что в Древней Руси обручение сопровождалось составлением особых документов: сговорной записи, в которой фиксировалось принципиальное согласие сторон и намечалась дата свадьбы, а также рядной грамоты, определявшей размеры и состав приданого. Судить о содержании подобных документов можно в основном по сохранившимся материалам XVI–XVII вв. Однако традиция их составления на Руси была весьма устойчивой и прослеживается на протяжении очень длительного времени – с XIII в. В нашем случае самым существенным является то, что сговорная запись помимо фиксации согласия сторон и срока свадьбы предусматривала и ответственность жениха за нарушение обещания жениться. «А не женюсь язъ, Тишина, на тотъ срокъ у Замятни да у Василья, – читаем в одном из подобных документов XVI в., – ино на мне, на Тишине, взять Замятне да Василью, по сей записи, сто рублевъ денег». Неустойка выплачивалась стороне невесты – отцу или ее братьям. Несомненно, такие же условия выставлялись и в княжеских брачных соглашениях. В случае с Семеном Гордым расплата последовала незамедлительно. Под 1341 г. Рогожский летописец отметил, что Нижний Новгород, принадлежавший с начала XIV в. на протяжении нескольких десятилетий московским князьям, перешел к суздальским князьям: «Того же лета седе въ Новегороде въ Нижнемь на Городце на княжении на великомъ Костянтинъ Васильевичь Суждальскы». Семен Гордый, опираясь на нижегородских бояр, решил было спорить. В итоге разбирательство перенесли на суд хана: «князь великии Семенъ Ивановичь сперъся съ княземъ Костянтиномъ Ва-сильевичемъ Суждальскимъ о княжении Новагорода Нижняго и поидоша во Орду и яшася бояре новогородскыи и городечьскыи за князя Семена Ивановича, да съ нимъ и въ Орду поидоша. И бысть им въ Орде судъ крепокъ и достася княжение Новгородское князю Костянтину и выдаша ему бояръ, и приведени быша въ Новъгородъ въ хомолъстехъ и имение ихъ взя, а самехъ повеле казнити по торгу водя». Таким образом Нижний Новгород и Городец перешли от Семена Гордого к Константину Васильевичу Суздальскому в качестве своеобразного штрафа за то, что московский князь так и не женился на дочери последнего. По некоторым предположениям, ею была дочь Константина Васильевича Суздальского Антонида, выданная в 1350 г. замуж в Ростов за князя Андрея Федоровича. Вернуть себе Нижний Новгород московские князья смогли только в 1392 г. |

|

|

|

|

#3 |

|

Наш спонсор |