RUFOR.ORG

»

Как Китай в годы холодной войны получил доступ к новейшим советским ЗРК С-75М «Волга», поставленным в Египет

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

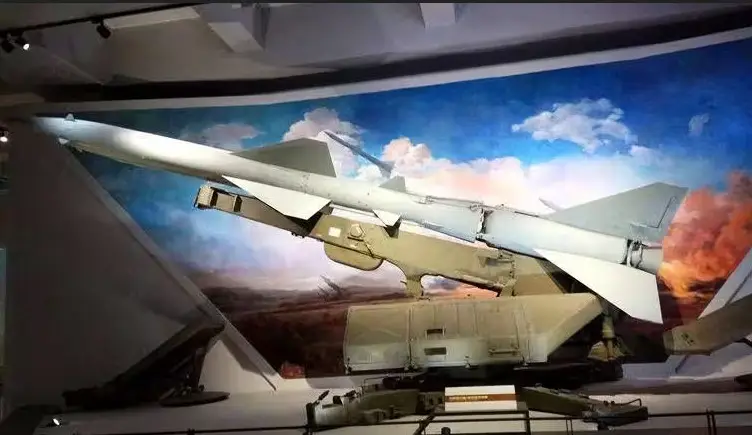

В 1978 году в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоялась встреча президента Египта Анвар Садата и примьер-министра Израиля Менахема Бегина, после чего в 1979 году в Вашингтоне был подписан Египетско-израильский мирный договор, положивший конец войне между двумя государствами и установивший между ними дипломатические и экономические отношения. В годы Второй мировой Садат, имея офицерское звание, симпатизировал нацистской Германии и тайно сотрудничал с немецкой разведкой, но был разоблачён и арестован британцами. В 1950 году он восстановился на военной службе и вступил в организацию «Свободные офицеры», возглавляемую Гамалем Абделем Насером, и после государственного переворота 1952 года занимал различные крупные официальные посты в Египте. В 1970 году Садат сменил на посту президента скончавшегося от сердечного приступа Насера. Вскоре после прихода к власти Садат стал проводить политику сближения с США, отказался от поддержки со стороны СССР и выслал большую часть советских военных советников, что явилось одной из основных причин неудачного для Египта исхода войны против Израиля в 1973 году (Война судного дня). Спустя несколько месяцев после заключения мирного соглашения с Израилем в Египет начала поступать американская военная помощь. На фоне идеологических разногласий с СССР, усугублённых вооруженными инцидентами на советско-китайской границе, ещё до окончания войны во Вьетнаме начался процесс нормализации отношений между КНР и США. В июле 1971 года с тайным вояжем Пекин посетил помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, где он встретился с премьером Чжоу Эньлаем. В феврале 1972 года в Китай прибыл президент Ричард Никсон, и стороны договорились об установлении дипломатических связей на уровне специальных посланников. 1 января 1979 года США официально признали КНР, после чего заместитель премьера Госсовета КНР Дэн Сяопин нанёс визит в Вашингтон, где встретился с президентом США Джимми Картером. С того момента Пекин начал активное оборонное сотрудничество с Вашингтоном и государствами, находившимися под американским влиянием, что позволило поднять уровень развития китайского ВПК и оснастить НОАК новыми вооружениями. Это сотрудничество длилось до 1989 года, и было прекращено в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь. Сближение между США и КНР, произошедшее на фоне антисоветизма, в начале 1980-х привело к тесному военно-техническому сотрудничеству Китая со странами проамериканской ориентации, и среди этих стран оказался Египет. Китай напрямую приобретал в США и других промышленно развитых западных государствах изделия оборонного назначения и технологии. Американцы пристально следили, чтобы поставляемое ими в Египет оружие не оказалось в третьих странах. В то же время ограничения на передачу в КНР имевшихся в египетской армии образцов техники и вооружения были не такими строгими, чем Пекин и воспользовался. Надо сказать, что Египет до разрыва оборонного сотрудничества с СССР получал самое совершенное на тот момент оружие, которое не поставлялось в другие страны. В частности, Москва, опасаясь, что к критически важным оборонным секретам может получить доступ Пекин, в начале 1970-х не отправляла во Вьетнам ряд систем ПВО и истребители, которые передавались арабам. Китайских специалистов очень интересовали понятные им системы вооружений советского образца, сходные с теми, что уже имелись в НОАК. Впоследствии на основе отдельных образцов и технической документации, полученной от Египта, в КНР были созданы заново или модернизированы уже имеющиеся противовоздушные комплексы и боевые самолёты. Китайские комплексы ПВО на базе советского ЗРК С-75 С середины 1960-х Советский Союз поставил в Египет 47 ЗРК СА-75М «Двина», 32 ЗРК С-75 «Десна», 19 технических дивизионов и 2 402 зенитные ракеты. Уже после того, как отношения между сторонами вступили в фазу охлаждения, СССР в рамках ранее взятых на себя обязательств в 1973 году передал восемь ЗРК С-75М «Волга», 344 ЗУР В-755 (20Д), передвижную ремонтную базу 5В43 для текущего ремонта и обслуживания ЗРК, а также два тренажерных комплекса «Аккорд-75/125». Кроме того, в Каире было построено предприятие для среднего и капитального ремонта элементов ЗРК С-75, а также учебный центр для подготовки расчётов.  Советские комплексы семейства С-75 в течение долгого времени использовались силами ПВО Египта, большая их часть была развёрнута вдоль Суэцкого канала. В 1966 году на вооружение войск ПВО НОАК поступил зенитный ракетный комплекс НQ-1, созданный на базе советского СА-75 «Двина», станция наведения которого работала в 10-см частотном диапазоне. Однако объявленная в 1958 году китайским руководством политико-экономическая кампания «Большого скачка» и начавшаяся в 1966 году «культурная революция» крайне негативно сказались на выпуске в КНР высокотехнологичной продукции военного назначения. В результате ЗРК НQ-1 построили очень немного, и прикрыть ими значительную часть важных оборонных и административных объектов на территории КНР не получилось. Помимо того, первый китайский зенитный ракетный комплекс страдал многочисленными детскими болячками, его техническая надёжность и стабильность работы электронных блоков оставляла желать лучшего.  Пусковая установка с зенитной ракетой в Военном музее китайской революции Так как после 1960 года оборонное сотрудничество с СССР прекратились, китайским специалистам приходилось полагаться на свои силы. Большим подспорьем в возможности ознакомления с советскими оборонными новинками стала война в Юго-Восточной Азии. Значительная часть грузов во Вьетнам из СССР поступала по железной дороге через территорию КНР, и некоторые особенно интересные образцы терялись в ходе транспортировки. В результате таких потерь в Китае удалось существенно усовершенствовать аппаратную часть и ракеты собственных зенитных комплексов. Неоднократно фиксировались факты пропажи при доставке в ДРВ через китайскую территорию радиолокаторов, элементов зенитно-ракетных комплексов, зенитных ракет, истребителей МиГ-21, авиационного вооружения и станций централизованной наводки зенитных орудий. Советское руководство было вынуждено мириться с исчезновением части грузов, так как транспортировка оружия во Вьетнам морем длилась гораздо дольше и была достаточно рискованной. Следствием китайского воровства стало то, что СССР воздерживался от передачи Северному Вьетнаму самого современного оружия, которое могло быть более эффективным при отражении американской агрессии. Почти на протяжении всего конфликта единственным ЗРК, имеющимся в распоряжении ПВО ДРВ, являлся СА-75М, который ко второй половине 1960-х по ряду параметров уступал уже принятым на вооружение ЗРК С-75 6-см диапазона. Как известно, поставленные силам ПВО ДРВ комплексы оказали определённое влияние на ход боевых действий, но полностью защитить от разрушительных налётов американской авиации они не смогли. Хотя советские специалисты, опираясь на опыт противостояния с американскими боевыми самолётами, непрерывно совершенствовали поставляемые во Вьетнам ЗРК СА-75М и зенитные ракеты для них, применение более совершенного противовоздушного оружия могло нанести американцам более тяжелые потери, что, конечно, сказалось бы на сроках окончания войны. Китайские разведчики, работавшие в арабских странах, сумели добыть информацию о более совершенных ЗРК С-75 со станцией наведения 6-см диапазона, и в КНР с середины 1960-х велось создание подобного комплекса. Переход на более высокую частоту позволял улучшить помехозащищённость и точность. Новый китайский ЗРК получил обозначение НQ-2, и его поставки в войска начались в середине 1970-х. Новая модификация имела такую же дальность стрельбы – 32 км и потолок – 24 500 м. Вероятность поражения одной ЗУР, при отсутствии организованных помех – около 60 %.  Фактически китайские конструкторы повторили путь, пройденный до этого в СССР, использовав готовые ракеты от комплекса НQ-1, установив на них другую бортовую аппаратуру. Гораздо большие изменения претерпела станция наведения ракет. Помимо новых электронных блоков с другими электровакуумными лампами, появились более компактные антенны. Для свёртывания и развёртывания СНР уже не требовалось использовать подъёмные краны. На первом этапе ЗУР НQ-2 мало отличались от НQ-1, в целом повторяли ракету В-750, а вот созданная в Китае станция наведения SJ-202 Gin Sling имела существенные внешние и аппаратные отличия от советского прототипа СНР-75. Китайские специалисты использовали собственную элементную базу и изменили расположение антенн. Однако доводка аппаратной части станции наведения сильно затянулась. В 1970-е годы китайская радиоэлектронная промышленность сильно отставала не только от западных стран, но и от СССР, что в свою очередь отрицательно сказалось на помехозащищённости и надежности первых станций наведения НQ-2.  Станция наведения SJ-202А Одновременно с доводкой до требуемого уровня надёжности аппаратуры наведения была увеличена ёмкость баков ракеты, что дало прирост в дальности стрельбы. Копирование усовершенствованных советских ракет, похищенных в ходе доставке во Вьетнам, позволило создать более надёжный радиовзрыватель и новую боевую часть с увеличенной вероятностью поражения. Однако из-за низкого качества сборки и огрехов в технологии изготовления китайские ЗРК НQ-2 поначалу имели неудовлетворительную эксплуатационную надёжность. По американским данным, приблизительно четверть от общего количества ЗРК HQ-2, имевшихся в войсках, была неисправна и не могла выполнять боевую задачу. Всё это в сочетании с невысоким уровнем подготовки расчётов отрицательно сказывалось на боеготовности войск ПВО. Кроме того, очень серьёзные проблемы имелись с созданием в войсках запаса зенитных ракет. Китайская промышленность с большим напряжением сил обеспечивала поставку минимально необходимого количества ЗУР, при этом качество производства было очень низким, и ракеты часто отказывали после пуска. Также нередко имели место утечки горючего и окислителя, и после ряда взрывов и пожаров, приведших к уничтожению дорогостоящей техники и гибели расчётов, командование ПВО НОАК издало приказ вести боевое дежурство минимальным количеством ЗУР на пусковых установках, и осуществлять их тщательную проверку. Повысить техническую надёжность удалось в ЗРК HQ-2А, производство которого началось в 1978 году.  Полевая позиция ЗРК HQ-2А Помимо улучшения надёжности, дальность стрельбы ЗРК HQ-2А удалось довести до 34 км, а потолок до 27 км. Минимальная дальность пуска была сокращена с 12 до 8 км. Максимальная скорость полёта ЗУР на активном участке превысила 1 200 м/с. Максимальная скорость обстреливаемой цели – 1 100 м/с. Вероятность поражения цели одной ракетой – около 70 %. Хотя китайские разработчики добились определённых результатов, они сильно отставали от модификаций С-75, созданных на тот момент в СССР. Так, ЗРК С-75М3 «Волхов» с ЗУР В-759 (5Я23), принятый на вооружение в 1975 году, имел максимальную дальность стрельбы более 50 км и досягаемость по высоте 30 км. Таким образом, ко второй половине 1970-х стало очевидно, что развитие ЗРК семейства HQ-2 в КНР забуксовало. У китайских специалистов было видение, как повысить лётные характеристики ракеты и улучшить надёжность комплекса в целом. Однако недостаточно развитая конструкторская школа, отсутствие необходимого опыта, а также слабая научная, лабораторная и производственная база препятствовали быстрому прогрессу в этой области, и для сохранения необходимых темпов совершенствование китайских систем ПВО был продолжен путь воровства советских секретов. После того, как египетский президент Садат замирился с Израилем и взял курс на сближение с США, китайская разведка сумела найти подходы к египетскому руководству, и в КНР с разрешения американской администрации был вывезен ряд образцов новейшей военной техники и вооружения советского производства. Среди которых была свежая экспортная модификация ЗРК С-75М «Волга», превосходившая всё, что имелось или разрабатывалось в КНР. Китайцы также скопировали комплект документации, имевшийся на ремонтном предприятии в Каире. В результате ЗРК С-75М «Волга» с ракетами увеличенной дальности В-755 стал источником вдохновения при создании новых вариантов HQ-2. Сотрудничество с Египтом дало возможность ознакомиться с ранее неизвестными советскими модификациями ЗРК С-75, что придало новый импульс развитию китайских противовоздушных комплексов. Модернизация HQ-2 велась в нескольких направлениях. Помимо повышения помехозащищённости и увеличения вероятности поражения цели, была предпринята попытка создания комплекса с дальностью стрельбы более 100 км и придания ему противоракетных возможностей. Новый ЗРК получил обозначение HQ-3, но успешно завершить работы по нему не удалось. В начале 1980-х командование НОАК подняло вопрос о создании мобильного войскового комплекса средней дальности. На подходе был ЗРК HQ-2В, во многом заимствовавший технические решения советского С-75М, и после принятия его на вооружение в 1986 году на части серийных комплексов внедрили самоходные пусковые установки WXZ 204 на шасси лёгкого танка Type 63. Все остальные элементы комплекса, как и на предыдущих модификациях, остались буксируемыми. Наличие самоходной ПУ, конечно, несколько сокращает время развёртывания, но мобильность комплекса в целом кардинально не улучшает.  Таким образом, заметно повысить скорость передвижения и сократить время развёртывания не удалось, а транспортировка заправленной ракеты на гусеничной машине с высокими ударно-вибрационными нагрузками отрицательно сказывалась на надёжности и могла приводить к утечкам горючего и окислителя. В итоге большая часть построенных ЗРК HQ-2В имела буксируемые пусковые установки.  Несмотря на неудачу с увеличением подвижности, в целом характеристики ЗРК HQ-2В заметно улучшились. Для данной модификации была разработана более помехозащищённая станция наведения, а дальность стрельбы удалось довести до 40 км. На ракете HQ-2В внедрена более совершенная аппаратура радиоуправления и радиовизирования, автопилот, радиовзрыватель, боевая часть с готовыми поражающими элементами, жидкостный ракетный двигатель регулируемой тяги и более мощный стартовый ускоритель. Масса ракеты увеличилась до 2 330 кг. Скорость полёта ЗУР – 1 250 м/с, максимальная скорость обстреливаемой цели составляет 1 150 м/с. В конце 1980-х на международных выставках вооружения иностранным покупателям предлагался ЗРК HQ-2J.  Если верить рекламным проспектам, вероятность поражения одной ЗУР, при отсутствии организованных помех, у этого комплекса составляет 92 %. Благодаря внедрению в состав СНР SJ-202В дополнительного целевого канала, в рабочем секторе радиолокатора наведения появилась возможность одновременно производить обстрел двух целей с наведением на них четырех ракет.  С 1967 по 1993 год в Китае было изготовлено более 120 ЗРК НQ-2 различных модификаций и около 5 000 зенитных ракет.  В середине 1990-х на территории КНР было развёрнуто около 90 ЗРК НQ-2. Примерно 30 зенитных комплексов экспортировано в Албанию, Иран, КНДР и Пакистан. В настоящее время большая часть ЗРК НQ-2 снята с боевого дежурства. Модернизация египетских ЗРК С-75 Хотя в Египте имелись собственные мощности по обслуживанию и ремонту советских ЗРК, к середине 1980-х остро встал вопрос о поддержании в рабочем состоянии комплексов 6-см диапазона С-75 «Десна» и С-75М «Волга», а также зенитных ракет для них. Продление службы ЗРК ранней модификации СА-75М «Двина» со станцией наведения 10-см диапазона сочли нецелесообразным, и все их списали в 1990-е годы. Отчасти сохранности компонентов египетских систем ПВО способствовал сухой и жаркий климат. Однако ряд узлов страдал от вездесущего песка, также на работоспособность комплексов отрицательно влияла низкая дисциплина и «криворукость» арабских воинов. Примерно через 10 лет после высылки из Египта советских военных специалистов сложилась ситуация, когда более половины имевшихся ЗУР В-750ВН (13Д) оказалась неработоспособна, что практически обесценивало нёсшие боевое дежурство комплексы. С учётом осуществленной ранее передачи образцов военной техники и вооружения советского производства, опираясь на уже налаженные контакты, Египет обратился к Китаю с просьбой помочь в деле ремонта и модернизации, имеющихся в стране ЗРК С-75. При китайской технической и финансовой поддержке под Каиром на базе построенных СССР мастерских было создано предприятие, где осуществлялся восстановительный ремонт зенитных ракет и других элементов. Во второй половине 1980-х в Египте началась собственная сборка зенитных ракет, что позволило решить проблему с наличием необходимого боекомплекта. Некоторые ключевые элементы: аппаратура управления, радиовзрыватели и двигатели поставлялись из Китая. Фактически китайцам удалось адаптировать в состав ЗРК советского производства свои ЗУР.  Позже к модернизации египетских С-75 подключилась французская компания Tomson-CSF, после чего часть аппаратуры египетских СНР-75 была переведена на новую твердотельную элементную базу. Модернизированная версия египетской «семьдесятпятки» известна как Tayir as Sabah («Утренняя птица»). По публикациям в открытых источниках, до этого варианта было доработано более 30 комплексов. Имеется информация, что примерно 20 лет назад Египет опробовал на модернизированном С-75 китайскую многофункциональную станцию боевого режима Н-200 с антенной фазированной решеткой.  В этой станции во многом используются технические решения, реализованные в американском многофункциональном радаре AN / MPQ-53. Согласно китайским данным, РЛС Н-200 способна обнаруживать высотную цель с ЭПР 2 м² на дальности до 120 км и брать её на сопровождение с 85 км. При высоте полёта 8 км дальность устойчивого сопровождения составляет 45 км.  Многофункциональная РЛС Н-200 Использование РЛС Н-200 в составе модернизированных ЗРК С-75 и HQ-2 дает возможность одновременно обстреливать три цели, наводя на них шесть ракет. Благодаря тому, что в Египте был налажен выпуск зенитных ракет, а также китайской и французской поддержке в деле модернизации С-75, противовоздушные комплексы советского производства служат в стране пирамид очень долго.  Основная часть ЗРК средней дальности расположена вдоль Суэцкого канала, защищает север Египта и Асунскую плотину на Ниле. В 2014 году боевое дежурство несло около 40 зрдн С-75.  Схема размещения ЗРК С-75 в Египте по состоянию на 2014 год Все египетские ЗРК С-75 базируются на хорошо подготовленных и укреплённых стационарных позициях. Их кабины управления, дизель-генераторы, транспортно-заряжающие машины с запасными ракетами и вспомогательная техника укрыты под толстым слоем бетона и песка. На поверхности остались только обвалованные пусковые установки и антенный пост станции наведения.  Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 на берегу Суэцкого канала. Снимок сделан в январе 2024 года Неподалёку от развернутых ЗРК имеются подготовленные позиции для малокалиберной зенитной артиллерии, которая должна прикрывать С-75 от ударов с малой высоты. Обращает на себя внимание тот факт, что сами позиции и подъездные пути к ним тщательно очищены от песка и находятся в очень хорошем состоянии.  Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 в окрестностях Эль-Мансура. Снимок сделан в мае 2024 года Судя по спутниковым снимкам, по состоянию на 2024 год на позициях развёрнуто не менее 16 ЗРК С-75, но какое количество из них способно реально выполнять боевую задачу, неизвестно. В настоящее время в Египте реализуется программа перевооружения войск ПВО и ведутся закупки современных противоздушных систем, в связи с чем следует ожидать, что весьма дорогие трудоёмкие в эксплуатации старые советские комплексы с жидкостными ракетами будут сняты с вооружения в ближайшее время. |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Глаза системы ПВО Польши в годы холодной войны | ezup | ПВО | 0 | 10.06.2022 13:00 |

| Китайская противотанковая артиллерия в годы холодной войны | ezup | Артиллерия | 0 | 22.08.2021 11:38 |

| Система ПВО Японии в годы холодной войны | ezup | ПВО | 0 | 05.06.2021 14:42 |

| Истребительная авиация Турции в годы «холодной войны» | ezup | Авиация | 0 | 17.12.2019 23:52 |

| ПВО чехословацкой армии в годы холодной войны | ezup | ПВО | 0 | 04.06.2019 12:51 |

Линейный вид

Линейный вид