RUFOR.ORG

»

Управляемые ракеты «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow в украинских ЗРК «Франкенштейн»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

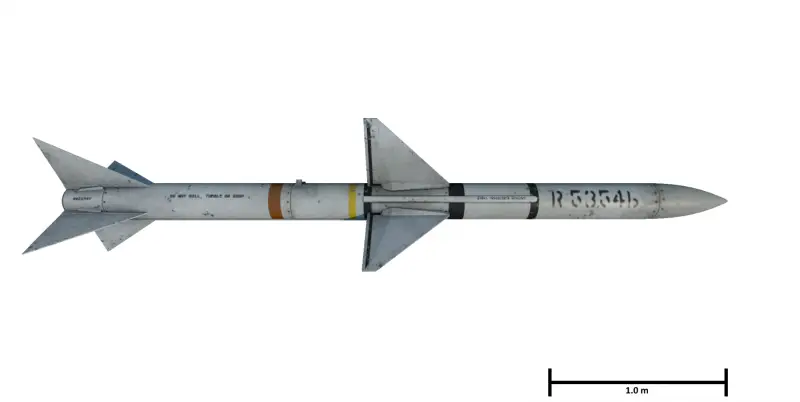

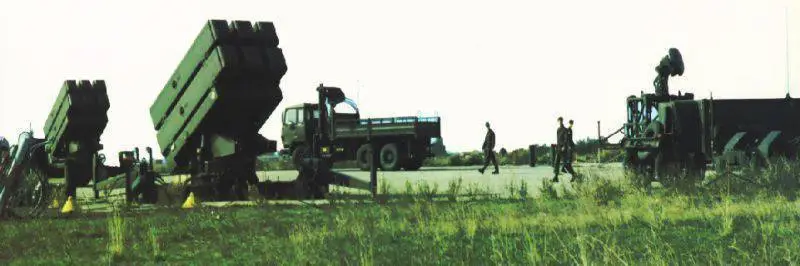

Несколько дней назад появилась информация, что силы противовоздушной обороны Украины приняли на вооружение зенитный ракетный комплекс советского производства, известный как FrankenSAM (англ. Frankenstein+SAM – «Франкенштейн»+ЗРК), с американскими управляемыми ракетами AIM-7 Sparrow. Попробуем разобраться, что это за ракеты, как их можно приспособить для применения в сухопутных системах ПВО и какую боевую ценность они представляют. Семейство ракет «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow Все поздние варианты ракет «Спэрроу» (англ. «Воробей») выполнены по одинаковой аэродинамической схеме с крестообразным поворотным крылом и стабилизатором, и конструктивно состоят из четырех отсеков. Они имеют одинаковые узлы подвески, близкие геометрические размеры и вес, что позволяет использовать их на одних и тех же самолетах-носителях. До прекращения серийного производства в начале 1990-х было выпущено около 70 000 ракет AIM-7 Sparrow всех модификаций, которые стояли на вооружении более чем в 20 странах.  AIM-7 Sparrow в музее базы ВВС США Хилл Начиная с модификации AIM-7С, управляемые ракеты этого семейства наводятся по методу пропорциональной навигации и оснащаются полуактивными радиолокационными ГСН. Отраженный от цели высокочастотный сигнал принимается антенной ГСН, а прямой опорный сигнал – хвостовой антенной. В крыльевом отсеке находится исполнительный механизм, который отклоняет консоли крыла пропорционально командам управления, формируемым аппаратурой наведения. Первая ракета AIM-7А, поставленная в 1956 году, наводилась на цель в луче БРЛС самолёта-носителя. Недостаток этого метода заключается в том, что точность наведения по радиолучу снижалась по мере удаления ракеты от носителя, так как ширина луча увеличивалась. Модификация AIM-7С с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем поступила на вооружение в 1958 году. В 1959 году корпорация Raytheon начала производство AIM-7D с жидкостным реактивным двигателем, что позволило увеличить скорость полёта до 3,9 М и существенно нарастить дальность стрельбы (при атаке в лоб с 27 до 45 км). Всего до 1961 года было выпущено около 7 500 ракет с ЖРД, но они из-за эксплуатационных проблем не пользовались популярностью у технических специалистов, обслуживающих вооружение перехватчиков. В связи с увеличенной стоимостью эксплуатации и не слишком высокой надежностью ракет с ЖРД, на следующей модели AIM-7Е произошел возврат к двигателю на более эффективном медленно горящем твёрдом топливе, что позволило добиться дальности пуска в переднюю полусферу 35 км. Впрочем, большая дальность – это заслуга не только двигателя, но и новой радиолокационной ГСН.  Авиационная управляемая ракета AIM-7E Sparrow Эта модификация стала одной из наиболее массовых. Всего с 1963 года было выпущено около 25 000 ракет AIM-7Е/E2. Модернизированная УР AIM-7E2, поступившая на вооружение в 1968 году, имела улучшенную манёвренность, сокращенную минимальную зону стрельбы и легкосъемный стабилизатор.  Появление УР AIM-7E2 связано с не слишком удачным использованием AIM-7Е во Вьетнаме. Теоретически ракеты средней дальности должны были обеспечить превосходство в воздушном бою и уничтожать самолёты противника вне дистанции визуального обнаружения, не дав ему возможности вступить в ближнюю схватку. Впрочем, несмотря на улучшения, некоторые недостатки ракеты «Спэрроу» являлись «врождёнными», и избавиться от них не удалось. На всех модификациях УР AIM-7 сохранялась необходимость удерживать цель в луче бортовой РЛС самолёта-носителя, чтобы головка самонаведения ракеты принимала отражённый сигнал, что было затруднено при интенсивном маневрировании. Боевые действия выявили такие недостатки, как большая минимальная дальность пуска, значительная временная задержка между захватом цели бортовой РЛС самолета-носителя и пуском ракеты. Из-за частых сбоев в работе системы опознавания «свой-чужой» пилоты самолётов-носителей ракеты «Спэрроу» часто были вынуждены сближаться с противником для того, чтобы визуального определить вражеский это самолёт или свой, в связи с чем использовать большую дальнобойность ракеты не удавалось. В режиме же ближнего боя ракета AIM-7 Sparrow уступала AIM-9 Sidewinder. Достаточная вероятность поражения целей, маневрирующих с перегрузкой выше 2 G, не обеспечивалась. По американским данным, в Юго-Восточной Азии ракетами AIM-7Е/E2 было сбито не менее 55 вьетнамских самолётов. Помимо истребителей МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, в числе пораженных числятся бипланы Ан-2. При этом вероятность поражения цели одной ракетой AIM-7Е не более 0,1. Всего было израсходовано около 600 УР AIM-7Е/E2. После окончания вьетнамской войны в распоряжении ВВС США не имелось другой дальнобойной ракеты и, несмотря на врождённые недостатки, совершенствование AIM-7 Sparrow продолжилось. На УР AIM-7F была установлена новая ГСН на твердотельной элементной базе, вместо прежней, основанной на электронных вакуумных лампах. При этом с самого начала предусматривалась адаптация электронных систем ракеты с БРЭО истребителей 4-го поколения. ГСН работала в двух режимах: импульсно-доплеровском и непрерывного излучения, что позволяло применять ракету на самолетах с БРЛС различных типов. Масса боевой части была увеличена с 30 (AIM-7Е2) до 39 кг. Стартовый вес возрос с 197 до 231 кг. Дальность стрельбы была доведена до 70 км. Производство ракеты данной модификации продолжалось с 1975 по 1981 год. Для противодействия фронтовым бомбардировщикам и штурмовикам, летящим на малой высоте, в начале 1980-х начали поступать ракеты средней дальности AIM-7М. На этой модификации новая полуактивная радиолокационная ГСН обеспечивала уверенную селекцию целей на фоне подстилающейся поверхности и имела улучшенную помехозащищённость в условиях радиоэлектронного противодействия. Последней серийной модификацией в семействе «Спэрроу» стала AIM-7Р. Эта ракета, появившаяся в конце 1980-х, получила ещё больше возможности в части борьбы с крылатыми и противокорабельными ракетами. Система управления была доработана для взаимодействия с БРЭО самолёта-носителя после пуска. Наличие специального канала связи даёт возможность корректировать курс ракеты с самолёта-носителя, что повышает боевую эффективность. В 1980–1990-е годы боевое применение AIM-7 Sparrow продолжилось. Израильские, американские и саудовские ВВС использовали их на Ближнем Востоке. Наблюдатели отмечали, что эффективность усовершенствованных ракет AIM-7М по сравнению с AIM-7Е существенно возросла. По американским данным, в ходе противостояния с ВВС Ирака пусками 71 ракеты AIM-7М/Р удалось поразить 24 самолёта и вертолёта. Ракеты «Спэрроу» в 1970-е годы строились по лицензии японской фирмой Mitsubishi и итальянской Аlenia. В Италии на базе AIM-7Е была создана ракета Aspide Mk.1, которая получила новую моноимпульсную ГСН с улучшенными возможностями при обстреле целей на фоне земли.  Двигатель «Аспида» стал мощней, и благодаря этому возросла скорость полёта и дальность стрельбы. Кроме того, изменения, внесенные в рулевые поверхности, сделали итальянскую ракету более манёвренной. В 1980-е годы появились улучшенные модификации. Британская компания British Aerospace в 1970-е годы на основе AIM-7Е спроектировала и серийно строила ракету Skyflash, оснащённую собственной моноимпульсной ГСН Marconi XJ521 и двигателем, снаряженным топливом, имеющим новую более энергоёмкую рецептуру. В конце 1980-х в КНР началась сборка ракет Aspide из итальянских комплектующих. В 2004 году на вооружение ВВС НОАК поступила ракета PL-11, созданная на базе итальянской УР. После начала массового выпуска управляемой ракеты AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной ГСН, позволяющей реализовать принцип «выстрелил и забыл», и имеющей существенно большую дальность стрельбы, ракеты семейства AIM-7 стали сходить со сцены. Так, ВВС США вывели УР «Спэрроу» из боекомплекта истребителей F-15C/D в 2009 году. При этом ракеты, имеющие значительный эксплуатационный ресурс, не утилизировали, а после проведения консервационных мероприятий отправили на хранение. ЗРК на базе авиационной ракеты AIM-7 Sparrow После того, как в семействе «Спэрроу» появились ракеты, не требующие длительной и трудоёмкой подготовки к применению и обладающие достаточной дальностью стрельбы, встал вопрос об использовании их в составе наземных и морских ЗРК. Первыми возможностью применения авиационных ракет AIM-7 Sparrow в качестве зенитных заинтересовались американские адмиралы, и исследования в этом направлении начались в первой половине 1960-х. Корпорация Raytheon в 1967 году предложила ВМС США относительно простой корабельный ЗРК Sea Sparrow. Ракета AIM-7Е, адаптированная для запуска из пусковой установки противолодочного комплекса ASROC (вмещала 8 ЗУР), получила обозначение RIM-7Е.  Наведение ракеты осуществлялось с помощью управляемой вручную станции подсвета цели Mk. 115. Оператор, получая голосовое целеуказание с РЛС кругового обзора, разворачивал антенну станции Mk. 115 на визуально отслеживаемую цель и подсвечивал её для полуактивной ГСН зенитной ракеты.  Необходимость видеть цель визуально ограничивала применение комплекса, делая его неэффективным в условиях плохой видимости. В 1973 году начался выпуск корабельного комплекса RIM-7H Sea Sparrow с относительно компактной и лёгкой ПУ Mk. 29 и автоматической РЛС подсвета и наведения Mk. 95, не требовавшей ручного управления. Впоследствии появилась ЗУР увеличенного радиуса действия RIM-7Р, запускаемая из вертикальных ПУ Mk. 41 и Mk. 48, с возможностью связи по каналу передачи данных. Для использования в составе ЗРК с ПУ вертикального старта ракета RIM-7Р оснащается специальным блоком газовых рулей, размещаемых на сопловом блоке маршевого двигателя. В начале 1970-х консорциум, куда вошли американская корпорация Raytheon и швейцарская Oerlikon Contraves, приступили к созданию объектового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Skyguard-Sparrow, в котором использовалась станция наведения Skyguard FCU, предназначенная для управления огнём 35-мм зенитных орудий Oerlikon GDF, и наземные ПУ с ракетами AIM-7E/F/M. На пусковой установке, смонтированной на том же колесном лафете, что и зенитка Oerlikon GDF, имелось четыре ракеты в транспортно-пусковых контейнерах, защищавших ЗУР от неблагоприятных метеорологических факторов и несанкционированного механического воздействия, что позволяло нести длительное боевое дежурство.  Комбинированный зенитный комплекс Skyguard-Sparrow, поступивший на вооружение во второй половине 1970-х, для своего времени обладал очень хорошими характеристиками и гибкостью применения. В составе батареи могли сочетаться 35-мм спаренные зенитки и пусковые установки с управляемыми ракетами «Спэрроу», имеющими полуактивное радиолокационное наведение. Зенитными ракетами можно поражать воздушные цели на дальности 1 500–10 000 м, потолок – 5 500 м. Максимальная дальность стрельбы зенитных орудий составляет 4 000 м, досягаемость по высоте – до 3 000 м. Темп стрельбы – 1 100 выстр./мин. Таким образом, имелась возможность поэтапного обстрела цели, что увеличивало эффективность комплекса в целом. Станция управления зенитным огнём с расчётом из двух человек размещена в буксируемом фургоне, на крыше которого установлена вращающаяся антенна импульсной доплеровской РЛС, радиолокационный дальномер и телевизионная камера. Помимо непосредственного управления огнём зенитной батареи, в любое время суток обеспечивается обзор воздушного пространства на дальности до 40 км. После появления зенитной системы Skyguard-Sparrow командование военно-воздушных сил Италии высказало желание защитить комплексом со сходными характеристиками свои аэродромы. За эту работу взялась компания Аelenia, имевшая опыт создания управляемой ракеты Aspide, спроектированной на основе лицензионной AIM-7Е. В 1983 году первая батарея ЗРК Spada была передана заказчику, а к 1991 году на боевом дежурстве находилось 16 комплексов.  По боевым возможностям ЗРК Spada превосходил Skyguard-Sparrow. Его максимальная дальность стрельбы достигает 15 км, потолок – 6 км. Большим был и запас боеготовых ракет на стартовой позиции – на каждой буксируемой ПУ имелось 6 ЗУР. В составе огневой секции (батареи) имеется пункт управления и три пусковые установки. На пункте управления располагается радиолокационная станция сопровождения и подсвета цели. Для повышения помехозащищенности комплекса РЛС сопряжена с телевизионной системой сопровождения, которая используется в условиях сильного радиопротиводействия. Ракеты Aspide, запускаемые из герметичных контейнеров, также применялись в составе итальянского корабельного ЗРК Albatros.  В качестве РЛС обнаружения, сопровождения и подсветки цели используется когерентно-моноимпульсная РЛС Alenia Orion RTN-30X.  Самый свежий вариант ЗРК с ракетами Aspide 2000 известен как Spada 2000. Максимальная дальность стрельбы этими ракетами с наземной пусковой установки составляет 25 км. Станция наведения ракет производит захват на дистанции 60 км. Дальность обнаружения обзорной РЛС – 120 км.  Для расширения возможностей работы по маловысотным целям антенна обзорного радиолокатора поднимается на мачте. Комплексы ПВО Skyguard-Sparrow и Spada 2000 закупались Грецией, Италией, Испанией и Канадой. В 2022 году стало известно о намерении передать Украине неназванное количество комплексов Skyguard-Sparrow и Spada 2000, а также обучить персонал. Украинские ЗРК на базе авиационной ракеты AIM-7 Sparrow В прошлом году США поставили Украине ракеты воздушного боя AIM-7 Sparrow, по другим данным, это были корабельные RIM-7 Sea Sparrow. С учётом того, что УР AIM-7М/Р считаются устаревшими и хранятся на складах, а морские RIM-7Р в ВМС США заменяются более совершенными ЗУР RIM-162 ESSM, возможны оба варианта. При этом морские зенитные ракеты даже предпочтительней для использования в наземных ЗРК, так как они изначально разрабатывались для запуска из закрытых вертикальных ячеек или контейнеров, наклоненных под углом к горизонту. Впрочем, западные эксперты, освещающие вопросы противовоздушной обороны, считают, что авиационные ракеты «Спэрроу» можно достаточно быстро приспособить для запуска с наземных установок. Ещё в первой половине 2023 года стало известно, что в украинской ПВО практически не осталось кондиционных зенитных ракет для противовоздушных комплексов средней и большой дальности, доставшихся в наследство от СССР. Кроме того, из-за почти полного израсходования боекомплекта небоеспособными оказались мобильные войсковые ЗРК «Оса-АКМ». Украинское руководство пытается решать проблему дефицита ЗУР несколькими путями: – Во-первых, предпринимаются попытки получить зенитные ракеты советского (российского) производства по отдельности или вместе с ЗРК в странах, где они стоят на вооружении. – Во-вторых, Киев рассчитывает на поставки новых или бывших в употреблении средств ПВО западного производства. – В-третьих, предприятия, входящие в структуру «Укроборонпрома», ведут работы по реанимации и малой модернизации неисправных и повреждённых зенитных ракет, доставшихся от СССР или полученных из-за границы. – В-четвертых, при технической поддержке американских и европейских фирм, специализирующихся в сфере ПВО, ведутся работы по созданию «гибридных» ЗРК, в которых шасси и частично советская электронная база сочетаются с западными ракетами и оборудованием. Надо сказать, что исследования по адаптации американских и западноевропейских ЗУР на ЗРК советского производства в странах, входивших в организацию Варшавского договора (ОВД), велись задолго до начала СВО. Так, например, польская компания Wojskowe Zaklady Uzbrojenia Splka Akcyjna (WZU) при модернизации войсковых комплексов «Оса-АКМ» в 2015 году рассматривала вопрос вооружения их немецкими ракетами IRIS-T, с одновременным внедрением пассивной прицельно-поисковой оптоэлектронной станции, позволяющей осуществлять поиск и обстрел целей без включения РЛС обнаружения, демаскирующей комплекс высокочастотным излучением. Другой вариант модернизации предусматривал интегрирование в комплекс ракеты SL-AMRAAM с активной радиолокационной системой наведения, которая является версией авиационной УР AIM-120 AMRAAM. Применение в составе модернизированного ЗРК «Оса-АКМ» современных зенитных ракет, созданных на базе УР «воздух-воздух», теоретически позволяло увеличить дальность стрельбы до 40 км. Однако, в связи с внесением в состав модернизированных польских комплексов «Osa-P» существенных конструктивных изменений и резкого роста стоимости, от этого отказались. Ещё раньше, примерно 15 лет назад, фирма WZU совместно с американской Raytheon разрабатывала вариант перевооружения советского ЗРК «Куб-М3» на ракеты RIM-7 Sea Sparrow последних модификаций. Однако впоследствии разработчики решили использовать более продвинутую ЗУР, и в 2012 году демонстрировалась пусковая установка, на которой были размещены ракеты RIM-162 ESSM с двухрежимной активной/полуактивной радиолокационной ГСН.  При этом возможности модернизированного комплекса были расширены, и он в какой-то мере приблизился к советскому многоканальному ЗРК «Бук-М1». Это стало возможно благодаря тому, что самоходную пусковую установку (СПУ) 2П25М3 оснастили радиолокатором подсвета цели и всесуточной прицельно-поисковой оптоэлектронной системой (ОЭС).  Благодаря такому решению СПУ 2П25М3, ранее действовавшие только совместно с самоходной установкой разведки и наведения (СУРН) 1С91М3, получили возможность самостоятельного поиска воздушных целей и наведения на них ракет. Из-за высокой стоимости модернизации, необходимости проведения восстановительного ремонта гусеничных машин и перехода на натовские стандарты, польское МО отказалось от амбициозной программы модернизации имевшихся ЗРК «Куб-М3», а иностранных заказчиков это предложение не заинтересовало. В 2009 году в связи с истечением срока эксплуатации зенитных ракет 3M9M3 чешская компания RETIA совместно с европейской MBDA и кафедрой ПВО Военного университета в Брно начала исследования по возможности замены штатных ЗУР другими ракетами. При этом основными критериями являлись минимальные изменения, вносимые в конструкцию ЗРК «Куб», и невысокая стоимость. В 2011 году в Брно (Чехия) на военной выставке IDET-2011 и на авиасалоне в Ле-Бурже (Франция) был выставлен образец ЗРК «Куб», оснащенный зенитной управляемой ракетой Aspide 2000 итальянского производства.  На самоходной пусковой установке комплекса «Куб-М3» размещалось три ТПК с ЗУР Aspide 2000. Новая система управления огнём SURN CZ позволяла производить наводку комплекса при использовании штатной СУРН. Станция подсвета цели после доработки стала совместима с ЗУР Aspide 2000. Стартовый комплекс оборудуется новой аппаратурой передачи данных для получения целеуказания и подготовки к пуску. В 2012–2013 гг. на полигоне в Италии прошли испытательные пуски ракет Aspide 2000 в составе модернизированного ЗРК советского производства. Однако, несмотря на определённые перспективы, решение о кардинальной модернизации оставшихся на вооружении чешской армии ЗРК «Куб-М3» так и не было принято. По всей видимости, причиной этого стали бюджетные ограничения. В 2023 ряд государств, входивших в прошлом в ОВД, передал Украине сохранившиеся у них ЗРК «Куб». С учётом того, что срок эксплуатации самых «свежих» ЗУР 3M9M3 вышел в 2015 году, а применение ракет с некондиционным твердым топливом чревато непредсказуемыми последствиями, у украинской стороны не осталось других вариантов, кроме как перевооружить полученные «Кубы» ракетами семейства «Спэрроу». Нет сомнений, что западные компании предоставили «Укроборонпрому» не реализованные наработки по модернизации советских ЗРК в восточноевропейских странах, и при технической и финансовой поддержке со стороны НАТО такие работы могут быть выполнены быстро. Впрочем, с большой вероятностью СПУ 2П25М3, переданные Украине, после перевооружения не будут иметь собственной РЛС подсвета и ОЭС. В этом случае СУРН, адаптированная для наведения американских ракет, по своим возможностям (помехозащищённости и количеству одновременно обстреливаемых целей) не будет иметь заметных преимуществ перед исходной самоходной установкой разведки и наведения 1С91М3, сделанной в начале 1980-х. Развертывание ЗРК с такими характеристиками в прифронтовой полосе с высокой вероятностью приведёт к его быстрой нейтрализации. В силу чего ЗРК «Куб» с ракетами «Спэрроу», скорее всего, разместят вдали от линии боевого соприкосновения для борьбы с дронами-камикадзе типа «Герань» и крылатыми ракетами. Несколько иная ситуация с сохранившимися в ВСУ зенитными ракетными комплексами средней дальности «Бук-М1», имевшийся запас ракет для которых практически израсходован. Перевооружение «Бук-М1» ракетами AIM-7 Sparrow или RIM-7 Sea Sparrow позволяет не только сохранить боеспособность ЗРК, оставшихся без ЗУР, но и обеспечить многоканальность комплекса на уровне исходного варианта. Впрочем, и здесь имеются подводные камни, и перевооружить более современный «Бук-М1» западными ракетами сложней, чем старый «Куб-М3», и объём работ здесь будет гораздо больше.  Дело в том, что на самоходной огневой установке (СОУ) 9А310М1 потребуется не только переделать узлы крепления ЗУР, но и радиотехническую часть сантиметрового диапазона, изначально предназначенную для работы с полуактивной радиолокационной ГСН ракет 9М38М. Вынужденное использование ракет семейства «Спэрроу» вместо ЗУР 9М38М неизбежно приведёт к сокращению зоны поражения. Согласно справочным данным, для ЗРК «Бук-М1» при стрельбе по цели типа «истребитель» этот показатель составляет 35 км. У корабельного Sea Sparrow с ракетой RIM-7Р дальность стрельбы приблизительно 20 км, и нет никаких оснований полагать, что на суррогатных американо-украинских «Франкенштейнах» зона поражения будет больше. Падение максимальной дальности более чем на 30 %, конечно же, существенно снизит эффективность FrankenSAM, вооруженных ЗУР AIM-7 Sparrow /RIM-7 Sea Sparrow, по сравнению с исходным «Бук-М1» при прикрытии тыловых объектов и позволит легче перенасытить систему ПВО Украины при нанесении массированных ракетно-дроновых ударов. Достоверных открытых данных о количестве переделанных самоходных пусковых установок ЗРК «Куб-М3» и «Бук-М1» нет. Профильные интернет-ресурсы ссылаются на статью The New York Times, опубликованную в октябре 2023 года, в которой говориться, что переоборудованию на тот момент уже подверглось пять установок, а до конца года планировалось перевооружить ещё 17 боевых машин. Таким образом, к началу 2024 года заказчик должен был получить 23 установки. Так ли это на самом деле, и какую реальную боевую ценность представляют украинские FrankenSAM, мы узнаем только после завершения конфликта. Продолжение следует... |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПВО |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder в украинских сухопутных зенитных ракетных комплексах | ezup | ПВО | 0 | 21.01.2024 16:08 |

| Boeing LRAAM: концепт ракеты «воздух-воздух» для замены AMRAAM | ezup | Ракеты | 0 | 22.09.2021 19:33 |

| КТРВ завершила создание экспортного варианта ракеты «воздух-воздух» большой дальности РВВ-БД | ezup | Авиационные новости | 0 | 04.02.2021 10:46 |

| Управляемые ракеты «воздух-земля» семейства Х-38 | ezup | Ракеты | 0 | 14.02.2015 10:34 |

| Управляемые ракеты «воздух-земля» семейства Х-29 | ezup | Ракеты | 0 | 12.02.2015 10:06 |

Линейный вид

Линейный вид