RUFOR.ORG

»

Японская зенитная артиллерия среднего и крупного калибра

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

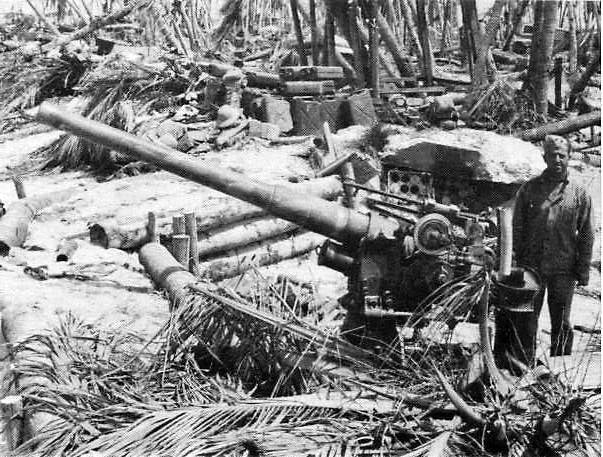

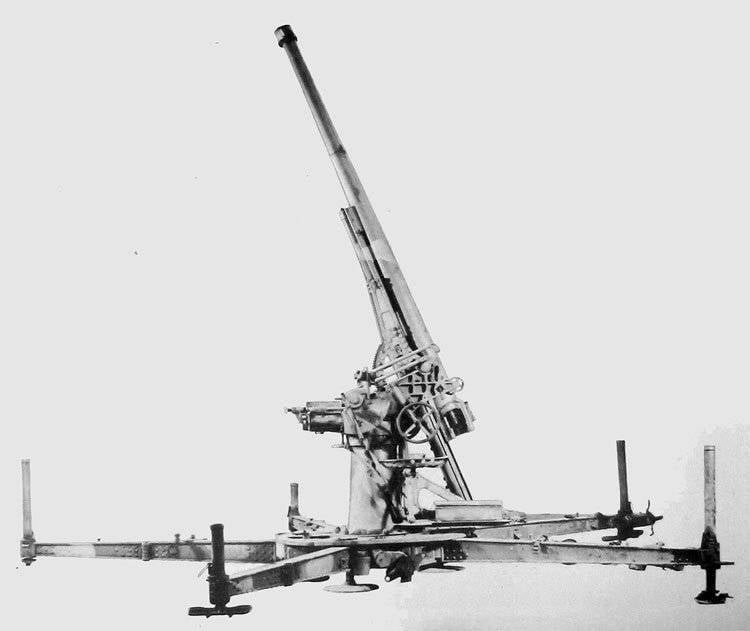

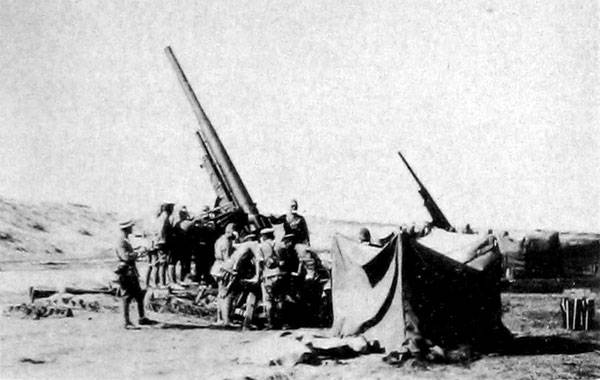

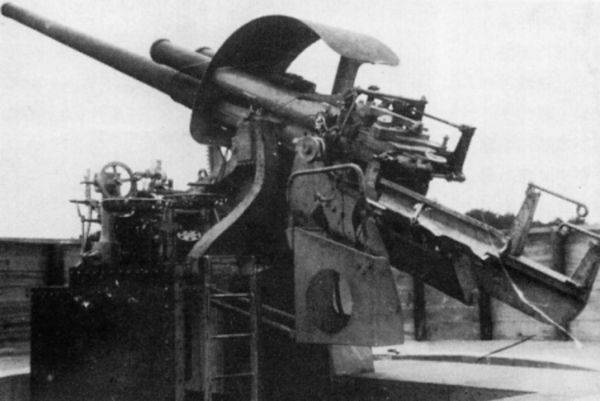

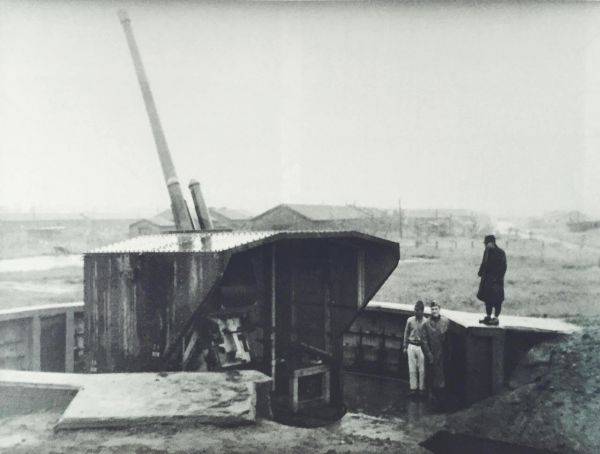

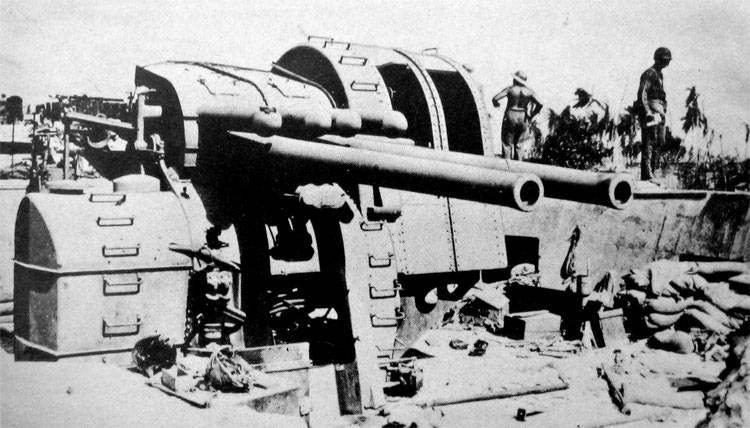

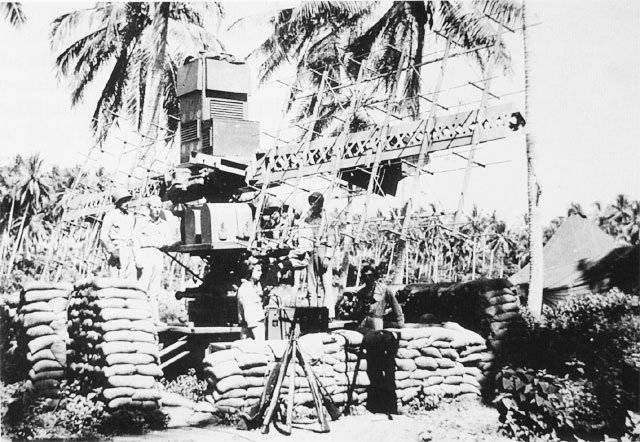

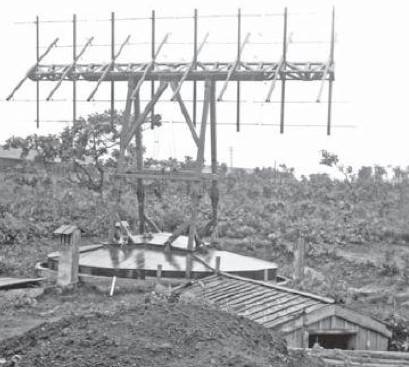

|

Во время авианалётов американских тяжелых бомбардировщиков В-29 Superfortress на японские острова выяснилось, что если те летели на большой высоте, то основная часть японских зенитных орудий не могла их достать. В ходе войны японцы пытались создавать новые крупнокалиберные зенитки с большой досягаемостью, а также использовать против «Суперкрепостей» обладающие высокими баллистическими характеристиками универсальные морские орудия. Однако, несмотря на единичные успехи, японская зенитная артиллерия так и не смогла эффективно противодействовать разрушительным бомбардировкам японских городов. Японские 75–76-мм зенитные орудия Большое влияние на облик и конструкцию первого японского 75-мм зенитного орудия Type 11 оказала созданная в годы Первой мировой войны британская 76-мм зенитка QF 3-inch 20 cwt, которая, в свою очередь, создавалась на базе морской трёхдюймовой пушки Vickers QF.  76-мм зенитное орудие Ordnance QF 3-inch 20 cwt Орудие Type 11, принятое на вооружение в 1922 году (11-й год правления императора Тайсе), для того времени обладало удовлетворительными характеристиками. Его масса в боевом положении составляла 2060 кг. Осколочный 6,5 кг снаряд в стволе длиной 2562 мм разгонялся до 585 м/с, что обеспечивало досягаемость по высоте до 6500 м. Конструкция, установленная на постаменте с отделяемым колёсным ходом, обеспечивала круговой обстрел. Углы вертикального наведения: от 0° до +85°. Боевая скорострельность – до 15 выстр./мин. Расчёт – 7 человек. 75-мм зенитное орудие Type 11 не получило большого распространения в императорской армии. В конце 1920-х – начале 1930-х годов особой необходимости в нём не было, а во второй половине 1930-х годов в связи со стремительным ростом характеристик боевых самолётов оно безнадёжно устарело. Кроме того, первое японское 75-мм зенитное орудие оказалось сложным и дорогим в производстве, и его выпуск был ограничен 44 экземплярами. Англоязычные источники утверждают, что к моменту нападения Японии на Пёрл-Харбор орудия Type 11 уже были сняты с вооружения. Однако с учётом того, что японская армия традиционно испытывала дефицит артиллерийских систем среднего калибра, такое утверждение представляется сомнительным.  Американский военнослужащий рядом с захваченным 75-мм орудием Type 11 Судя по имеющимся фотоснимкам, устаревшие 75-мм зенитки не сняли с вооружения, а использовали в береговой обороне. При этом они сохранили возможность вести заградительный зенитный огонь штатными снарядами. В 1908 году Япония приобрела у британской фирмы Elswick Ordnance лицензию на производство 76-мм «противоминной» морской пушки QF 12-pounder 12-cwt gun. Модернизированное в 1917 году орудие получило обозначение Type 3.  76-мм орудие Type 3 Эта пушка благодаря увеличению угла вертикальной наводки до +75° получила возможность вести зенитный огонь. Для стрельбы использовались осколочные или шрапнельные снаряды массой 5,7–6 кг, с начальной скоростью 670–685 м/с. Досягаемость по высоте составляла 6800 м. Скорострельность – до 20 выстр./мин. На практике из-за отсутствия приборов управления огнём и централизованного наведения эффективность зенитного огня была невысокой, и эти орудия могли вести только заградительный огонь. Тем не менее 76-мм пушки Type 3 до окончания Второй мировой служили на палубах вспомогательных кораблей и в береговой обороне. Японские специалисты отдавали себе отчёт, что орудие Type 11 не в полной мере отвечает современным требованиям, и уже в 1928 году на испытания была предъявлена 75-мм зенитка Type 88 (2588 год «от основания империи»).  75-мм зенитное орудие Type 88 Хотя калибр нового орудия остался прежним, оно превосходило по точности и дальности свою предшественницу. Масса Type 88 в боевом положении составляла 2442 кг, в походном – 2750 кг. При длине ствола 3212 мм начальная скорость снаряда массой 6,6 кг составляла 720 м/с. Досягаемость по высоте – 9000 м. Помимо осколочной гранаты с дистанционным взрывателем и осколочно-фугасного снаряда с ударным взрывателем, в боекомплект входил бронебойный снаряд массой 6,2 кг. Разогнавшись до 740 м/с, на дистанции 500 м по нормали бронебойный снаряд мог пробить броню толщиной 110 мм. Скорострельность – 15 выстр./мин.  Орудие Type 88 перевозилось на отделяемом одноосном колёсном ходе, но для расчёта из 8 человек процесс перевода 75-мм зенитки из походного положения в боевое и обратно являлся очень непростой задачей. Особенно неудобным для развертывания зенитки на боевой позиции являлся такой элемент конструкции, как пятилучевая опора, у которой надо было раздвинуть четыре тяжелых станины и вывинтить пять домкратов. Демонтаж и монтаж двух транспортных колес также отнимал у расчета немало сил и времени.  Позиция 75-мм зениток Type 88 на острове Кыска На фоне ровесников 75-мм зенитка Type 88 смотрелась неплохо. Но к началу 1940-х годов с ростом скорости, а в особенности высоты полёта новых бомбардировщиков, она уже не могла считаться современной. До начала 1944 года, около половины из более чем 2000 зенитных орудий были развёрнуты за пределами метрополии.  Расчёт 75-мм зенитки Type 88, используемой в береговой артиллерии на острове Атту. 1943 год Помимо прямого назначения, орудия Type 88 активно использовались в противодесантной обороне островов. Столкнувшись с дефицитом эффективных противотанковых средств, японское командование на танкоопасных направлениях начало размещать 75-мм зенитки. Так как развёртывание на новом месте было затруднено, орудия чаще всего находились на подготовленных стационарных позициях. Однако вскоре после первых налётов «Суперкрепостей» большую часть орудий Type 88 вернули в Японию.  75-мм зенитное орудие Type 88 на позиции, оборудованной посреди стадиона В ходе отражения атак В-29 выяснилось, что в большинстве случаев, с учётом наклонной дальности, зенитные орудия Type 88 могут обстреливать цели, летящие на высоте не более 6500 м. В дневное время над объектами бомбардировки, хорошо прикрытыми зенитной артиллерией, пилоты американских бомбардировщиков старались действовать вне зоны эффективного зенитного огня. Ночью, когда самолёты, несущие «зажигалки» в бомбовых кассетах, снижались до 1500 м, у 75-мм зениток имелся шанс поразить «Суперкрепость». Но с учётом того, что у японцев было очень мало радиолокаторов управления зенитными орудиями, зенитная артиллерия, как правило, вела заградительный огонь. В 1943 году на вооружение поступила 75-мм зенитная пушка Type 4. Она фактически являлась нелицензионной копией 75-мм зенитного орудия Bofors М30, скопированной с зениток, захваченных у голландцев.  75-мм зенитная пушка Туре 4 По сравнению с Type 88, орудие Type 4 являлось гораздо более совершенным и удобным в обращении образцом. Масса в боевом положении составляла 3300 кг, в походном – 4200 кг. Длина ствола – 3900 мм, начальная скорость снаряда – 750 м/с. Потолок – до 10000 м. Углы вертикальной наводки: –3° до +80°. Хорошо подготовленный расчёт мог обеспечить скорострельность – до 20 выстр./мин. Из-за непрекращающихся налётов американских бомбардировщиков и хронической нехватки сырья производство новых 75-мм зениток столкнулось с большими проблемами, и всего удалось произвести меньше сотни орудий Type 4. Все они размещались на территории японских островов и в большинстве своём дожили до капитуляции. Несмотря на более высокую скорострельность и досягаемость по высоте, в силу своей малочисленности зенитные пушки Type 4 не смогли заметно повысить возможности японской ПВО. Японские 88 и 100-мм зенитные орудия Японские войска в окрестностях Нанкина в 1937 году захватили 88-мм морские орудия немецкого производства 8.8 cm L/30 C/08. После их тщательного изучения было принято решение о создании на базе немецкого орудия собственной 88-мм зенитки. Японское 88-мм зенитное орудие, получившее обозначение Type 99, поступило на вооружение в 1939 году. Для снижения стоимости и скорейшего запуска в серийное производство для данной пушки колёсный ход не разрабатывался, и все японские 88-мм пушки базировались на стационарных позициях.  88-мм зенитное орудие Type 99 Масса зенитного орудия Type 99 в боевом положении составляла 6500 кг. По досягаемости и дальности стрельбы оно приблизительно на 10 % превосходило основную японскую 75-мм зенитку Type 88. 88-мм снаряд, покинув ствол длиной 3959 мм со скоростью 800 м/с, имел потолок 10400 м. Также немаловажное значение имел больший радиус поражения осколочного 88-мм снаряда, который весил 9 кг. Боевая скорострельность Type 99 составляла 15 выстр./мин. С 1939 по 1945 год произведено около 1000 88-мм орудий Type 99, большая их часть находилась на японских островах. На расчёты орудий, размещённых на побережье, возлагались обязанности по отражению вражеских десантов. После принятия на вооружение 75-мм зенитной пушки Type 11 командование императорской армии проявило заинтересованность к созданию зенитного орудия большего калибра. 100-мм орудие, известное как Type 14 (14-й год правления императора Тайсё), было введено в эксплуатацию в 1929 году.  100-мм зенитное орудие Type 14 Масса орудия Type 14 в боевом положении составляла 5190 кг. Длина ствола – 4200 мм. Начальная скорость 15 кг снаряда – 705 м/с. Потолок – 10500 м. Скорострельность – до 10 выстр./мин. Основание орудия поддерживалось шестью лапами, которые выравнивались домкратами. Для удаления колесного хода и перевода орудия в боевое положение расчёту требовалось 45 минут. С учётом того, что в конце 1920-х в Японии не имелось эффективных ПУАЗО, а само 100-мм орудие было дорогим и сложным в производстве, после принятия на вооружение 75-мм зенитки Type 88 выпуск Type 14 прекратили.  100-мм зенитные орудия Type 14 на огневой позиции Всего выпустили около 70 орудий Type 14. В годы Второй мировой все они были сосредоточены на острове Кюсю. Основную часть 100-мм зениток японское командование развернуло вокруг металлургического завода в городе Китакюсю. В связи с острой нехваткой зенитных орудий, способных достать В-29, летящие на близкой к предельной высоте, японцы активно использовали морские пушки. В 1938 году была создана закрытая спаренная башенная 100-мм артустановка Type 98, которой планировалось вооружать новые эсминцы. Эксплуатация установок началась в 1942 году.  100-мм артустановка Type 98 на эсминце типа «Акидзуки» Для вооружения крупных кораблей, таких как крейсер «Оёдо», авианосцы «Тайхо» и «Синано» была разработана полуоткрытая установка Type 98 Mod. А1. Вес установки, предназначенной для эсминцев типа «Акизуки», составлял 34 500 кг. Полуоткрытые установки были примерно на 8 т легче. Масса одного орудия со стволом и казённой частью – 3053 кг. Электрогидравлический привод наводил установку в горизонтальной плоскости со скоростью 12–16° в секунду и по вертикали – до 16° в секунду. Осколочный снаряд массой 13 кг содержал 0,95 кг взрывчатки. И при взрыве мог поражать воздушные цели в радиусе до 12 м. При длине ствола 65 клб. начальная скорость составляла 1010 м/с. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 14 000 м, потолок – до 11 000 м. Скорострельность – до 22 выстр./мин. Оборотной стороной высоких баллистических характеристик стала низкая живучесть ствола – не более 400 выстрелов. 100-мм артустановка Type 98 является одной из лучших артиллерийских систем двойного назначения, созданных в Японии. И она оказалась весьма эффективной при стрельбе по воздушным целям. В начале 1945 года орудия, предназначавшиеся для недостроенных боевых кораблей, были установлены на береговые стационарные позиции. Это были немногие японские зенитные артсистемы, способные эффективно противодействовать Б-29. Из 169 100-мм башенных спарок, выпущенных промышленностью, 68 – были размещены на стационарных сухопутных позициях.  В связи со сниженным весом и меньшей стоимостью стационарно на берегу монтировались только полуоткрытые установки. Несколько Type 98 Mod.А1, размещённых на Окинаве, были уничтожены в результате обстрелов с моря и авиаударов. Японские 120–127-мм зенитные орудия В связи с острым дефицитом специализированных зенитных орудий японцы активно адаптировали для стрельбы по воздушным целям морские пушки. Типичным примером такого подхода является 120-мм универсальное орудие Type 10, принятое на вооружение в 1927 году (10-й год правления императора Тайсё). Эта пушка является дальнейшим развитием корабельного 120-мм орудия Type 41, известного на Западе как 12 cm/45 3rd Year Type naval gun, которое ведёт свою родословную от британской морской пушки 120 mm/40 QF Mk I.  120-мм орудие Type 10, захваченное американцами на острове Сайпан Согласно американским данным, около 1000 орудий Type 10 размещались на берегу. Всего в Японии было выпущено более 2000 таких пушек. Масса орудия в боевом положении составляла 8500 кг. Ствол длиной 5400 мм обеспечивал 20,6 кг снаряду начальную скорость 825 м/с. Досягаемость по высоте составляла 9100 м. Углы вертикальной наводки: от –5° до + 75°. Скорострельность – до 12 выстр./мин.  120-мм орудие Type 10, захваченное американцами на Филиппинах Хотя к 1945 году 120-мм орудия Type 10 уже считалось устаревшими и не в полной мере удовлетворяли современным требованиям, вплоть до капитуляции Японии они активно использовались для ведения заградительного зенитного огня. Японское командование понимало слабость 75-мм зениток. В связи с чем в 1941 году было выдано техзадание на проектирование нового 120-мм орудия. В 1943 году началось производство орудия Type 3.  120-мм зенитное орудие Type 3 120-мм орудие Type 3 было одним из немногих японских зениток, способных достать «Суперкрепости», идущие на максимальной высоте. В диапазоне углов вертикальной наводки от +8° до 90° орудие могло обстреливать цели, летящие на высоте 12000 м, в радиусе до 8500 м от зенитной позиции. Или летящие на высоте 6000 м на расстоянии до 11000 м. Скорострельность – до 20 выстр./мин. Такие характеристики и сейчас внушают уважение. Впрочем, масса и габариты 120-мм зенитки были тоже весьма внушительными: вес 19800 кг, длина ствола 6710 мм.  Орудие вело огонь унитарным выстрелом размерности 120x851 мм. Масса осколочной гранаты с дистанционным взрывателем – 19,8 кг. В американских справочниках говорится, что при взрыве 120-мм зенитного снаряда образовывалось более 800 убойных осколков с радиусом поражения воздушных целей до 15 м. В различных источниках также указывается, что начальная скорость 120-мм снаряда Type 3 составляла 855–870 м/с.  Все зенитные орудия Type 3 размещались на стационарных, хорошо подготовленных в инженерном отношении позициях вокруг Токио, Осаки и Кобе. Часть пушек была оснащена противоосколочной бронёй, защищавшей расчёты спереди и сзади. Некоторые зенитные батареи Type 3 сопрягались с радиолокаторами управления зенитным огнём, что позволяло прицельно обстреливать не наблюдаемые визуально цели в тёмное время суток и в условиях густой облачности. Расчётам 120-мм орудий Type 3 удалось сбить или серьёзно повредить около 10 бомбардировщиков В-29. К счастью для американцев, количество этих зениток в ПВО Японии было ограниченным. К январю 1945 года планировалось поставить не менее 400 новых 120-мм орудий. Но нехватка производственных мощностей и сырья, а также бомбардировки японских заводов не позволили достичь запланированных объёмов. До августа 1945 года удалось выпустить приблизительно 120 зениток. Одним из наиболее распространенных артиллерийских орудий японского являлось 127-мм Type 89. Эта пушка с унитарным заряжанием, принятая на вооружение в 1932 году, была разработана на основе 127-мм орудия Type 88, предназначенного для установки на подводные лодки.  127-мм спаренные артиллерийские установки на лёгком авианосце Титосэ Орудия Type 89 в основном монтировались в спаренных установках, которые использовались как орудия главного калибра на эскадренных миноносцах типов «Мацу» и «Татибана», они также служили универсальной артиллерией на крейсерах, линкорах и авианосцах. Орудие имело простую конструкцию со стволом-моноблоком и горизонтальным скользящим затвором. По мнению специалистов, характеристики японского 127-мм Type 89 были близки к американскому 5-ти дюймовому корабельному орудию Mark 12 5″/38. Но на американских кораблях имелась более совершенная система управления огнём. Для стрельбы использовался унитарный выстрел с габаритами 127x580 мм. При длине ствола 5080 мм снаряд массой 23 кг разгонялся до 725 м/с. Максимальная досягаемость по вертикали составляла 9400 м, а эффективная – только 7400 м. В вертикальной плоскости установка наводилась в диапазоне от –8° до +90°. Заряжать пушку можно было при любых углах возвышения, максимальная скорострельность достигала 16 выстр./мин. Практическая скорострельность зависела от физических возможностей расчёта и при длительной стрельбе обычно не превышала 12 выстр./мин.  Береговая 127-мм спаренная артиллерийская установка, захваченная американцами на Тараве В период с 1932 по 1945 год было произведено около 1500 127-мм орудий, из них более 360 орудий установили в батареях береговой обороны, которые также вели зенитный огонь. Лучше всего 127-мм береговыми батареями были прикрыты Йокосука (96 орудий) и Куре (56 орудий). Японские 150-мм зенитные орудия Самой совершенной японской тяжелой зениткой по праву считается 150-мм Type 5. Это орудие могло эффективно противодействовать американским бомбардировщикам В-29 на большой дальности и во всём диапазоне высот, на которых действовали «Суперкрепости». Разработка орудия началась в начале 1944 года. Для того чтобы ускорить процесс создания, японские инженеры взяли за основу 120-мм зенитку Type 3, увеличив её в размерах. Работы по созданию Type 5 шли достаточно быстро. Первое орудие было готово к стрельбе через 17 месяцев после начала проекта. Однако к этому моменту стало поздно. Экономический и оборонный потенциал Японии был уже подорван, а крупные японские города в значительной мере оказались разрушены в результате ковровых бомбёжек. Для массового производства новых эффективных 150-мм зениток Японии не хватало сырья и промышленной инфраструктуры. До капитуляции Японии на окраине Токио в районе Сугинами удалось развернуть два орудия Type 5.  150-мм зенитное орудие Type 5 на огневой позиции Ввиду очень большого веса и габаритов 150-мм зенитки могли размещаться только на стационарных позициях. Хотя два орудия были готовы уже в мае 1945 года, ввести их в строй удалось только через месяц. Во многом это было связано с новизной ряда технических решений и сложностью системы управления огнём. Для руководства стрельбой Type 5 использовалась аналоговая вычислительная аппаратура Type 2, получающая информацию от нескольких оптических дальномерных постов и радиолокаторов. Пункт управления размещался в отдельном бункере. После обработки информации данные по кабельным линиям поступали на табло наводчиков. И устанавливалось время подрыва дистанционных взрывателей. Американский военнослужащий позирует с 150-мм снарядом зенитного орудия Type 5 150-мм снаряд массой 41 кг в стволе длиной 9000 мм разгонялся до 930 м/с. При этом орудие Type 5 могло эффективно бороться с целями, летящими на высоте до 16000 м. При дальности стрельбы 13 км досягаемость по высоте составляла 11 км. Скорострельность – 10 выстр./мин. Углы вертикальной наводки: от +8° до +85°. Будь 150-мм орудий в системе ПВО Японии больше, они могли бы нанести тяжелые потери американским дальним бомбардировщикам. 1 августа 1945 года расчёты Type 5 сбили две «Суперкрепости».  В-29, пораженный зенитным снарядом Этот инцидент не остался незамеченным со стороны командования 20-й воздушной армии, и до капитуляции Японии В-29 больше не входили в зону досягаемости японских 150-мм зениток.  После окончания боевых действий американцы провели расследование данного инцидента и тщательно изучили зенитные орудия Type 5. По результатам расследования было выдано заключение, что новые 150-мм японские зенитки представляли большую угрозу для американских бомбардировщиков. Их эффективность была в 5 раз выше, чем у 120-мм Type 3, для управления огнём которых использовались оптические дальномеры. Резкого роста боевых характеристик 150-мм зениток удалось достичь благодаря внедрению передовой системы управления огнём, обрабатывающей информацию из нескольких источников. Кроме того, дальность и досягаемость по высоте орудий Type 5 существенно превосходила все другие японские зенитные орудия, а при разрыве 150-мм осколочного снаряда радиус поражения составлял 30 м. Японские радиолокаторы дальнего обнаружения и управления огнём зенитной артиллерии Впервые японские офицеры и технические специалисты сумели ознакомиться с РЛС обнаружения воздушных целей в декабре 1940 года, во время дружественного визита в Германию. В декабре 1941 года немцы отправили подводную лодку для доставки радара Würzburg в Японию. Но лодка погибла, и японцам удалось получить только техническую документацию, которая была доставлена дипломатической почтой. Первые японские радиолокаторы создавались на базе трофейных британских РЛС GL Mk II и американских SCR-268, захваченных на Филиппинах и в Сингапуре. Эти радары обладали очень неплохими для своего времени данными. Так, РЛС SCR-268 могла видеть самолёты и корректировать огонь зенитной артиллерии по разрывам на дальности до 36 км, с точностью по дальности 180 м и по азимуту 1,1°.  Американская РЛС SCR-268, развёрнутая на Гуадалканале Но эта станция оказалась слишком сложной для японской радиопромышленности. И специалисты компании Toshiba ценой снижения рабочих характеристик разработали упрощённый вариант SCR-268, известный как Tachi-2.  Антенный пост РЛС Tachi-2 Станция работала на частоте 200 МГц. Импульсная мощность – 10 кВт, дальность определения цели – 30 км, масса – 2,5 т. В 1943 году было выпущено 25 РЛС Tachi-2. Однако в связи с низкой надёжностью и неудовлетворительной помехозащищённостью эти станции больше простаивали, чем работали. Британский радиолокатор РЛС GL Mk II был гораздо проще. Кроме того, в Японии производились необходимые для него радиодетали. Японская копия получила обозначение Tachi-3.  Антенна передатчика РЛС Tachi-3 Радар, созданный компанией NEC, работал на волне длиной 3,75 м (80 МГц) и при импульсной мощности 50 КВт обнаруживал самолеты на дальности до 40 км. РЛС Tachi-3 поступила на вооружение в 1944 году, было построено более 100 экземпляров. Следующая модификация японского клона SCR-268 получила обозначение Tachi-4. Инженеры фирмы Toshiba снизили импульсную мощность радиолокатора до 2 КВт, благодаря чему удалось добиться приемлемой надёжности. При этом дальность обнаружения снизилась до 20 км.  Антенный пост РЛС Tachi-4 Эти радары в основном использовались для управления огнём зенитной артиллерии и наведения на цель прожекторов. С середины 1944 года было выпущено примерно 50 экземпляров Tachi-4. В середине 1943 года началось производство радиолокатора дальнего обнаружения Tachi-6. Данная РЛС от компании Toshiba появилась после изучения американского радара SCR-270. Передатчик этой станции работал в частотном диапазоне волн 75–100МГц при импульсной мощности 50 КВт. Она имела простую конструкцию передающей антенны, закреплённой на столбе или дереве, и до четырех приемных антенны, расположенных в палатках и вращающихся вручную. Всего было выпущено 350 комплектов. Помимо перечисленных РЛС, в Японии также выпускались другие радиолокаторы, в основном созданные на базе американских и британских образцов. При этом японские клоны в большинстве случаев не дотягивали до характеристик прототипов. В связи с нестабильной работой японских радиолокаторов, вызванной низкой эксплуатационной надёжностью, приближающиеся американские бомбардировщики в большинстве случаев обнаруживались службой радиоперехвата, фиксирующей переговоры между экипажами В-29. Однако радиоразведка не могла достоверно установить, какой японский город являлся целью бомбардировщиков, и своевременно направить туда перехватчики. Оценка боевой эффективности японской зенитной артиллерии среднего и крупного калибра Согласно американским данным, огнём зенитной артиллерии в ходе налётов на японские острова было сбито 54 «Суперкрепости». Еще 19 повреждённых зенитками В-29 добили истребители. Общие потери В-29, участвовавших в боевых вылетах, составили 414 самолётов, среди них 147 самолётов имели боевые повреждения. Техническая надёжность двигателей первых В-29 оставляла желать много лучшего. По причине загоревшегося в полёте мотора американские пилоты часто прерывали выполнение задания. Нередко боевые повреждения, наложившись на отказ техники, приводили к гибели бомбардировщика. На счету японских зенитчиков также имеются истребители и бомбардировщики 5-й и 7-й американских воздушных армий. Только в июле-августе 1945 года эти соединения от огня противника потеряли 43 самолёта. В ходе налётов ВМС США на объекты, расположенные на японских островах, силы ПВО сбили и серьёзно повредили приблизительно полторы сотни американских палубных самолётов. Однако американская экономика с лихвой компенсировала потери материальной части. До конца войны пять авиационных заводов, расположенных на территории США, одних только В-29 построили более 3700 экземпляров. Несмотря на отдельные успехи, японская зенитная артиллерия оказалась неспособна защитить страну от американских бомбардировок. В первую очередь это было связано с нехваткой зенитных орудий. Средства ПВО Японии прикрывали только крупные города, а большая часть имеющихся зениток была неспособна бороться с В-29, действующими днём на большой высоте. Ночью, когда «Суперкрепости» снижались до 1500 м, эффективность зенитного огня была неудовлетворительной ввиду отсутствия у японцев снарядов с радиовзрывателем и недостаточного количества радиолокаторов, способных руководить стрельбой в тёмное время суток. Ведение массированного заградительного зенитного огня привело к быстрому истощению запасов снарядов. Уже в июле 1945 года отмечались случаи, когда японские зенитные батареи не могли стрелять, в связи с отсутствием боеприпасов. В условиях тотального дефицита ресурсов основными заказчиками вооружения и боеприпасов являлись ВВС и ВМС, а императорская армия в основном довольствовалась «крошками с их стола». К тому же большая часть зениток имела архаичную конструкцию и не соответствовала современным требованиям.  Производство новых японских зенитных орудий осуществлялось крайне низкими темпами, а ряд перспективных разработок так и не довели до стадии серийного производства. Например, в рамках военно-технического сотрудничества с Германией была получена подробная техдокументация на современные 88 и 105-мм зенитные орудия. Но из-за слабости материальной базы не удалось изготовить даже опытные образцы. Для японской зенитной артиллерии характерной являлась разнотипность орудий и боеприпасов, что неизбежно создавало большие проблемы в снабжении, обслуживании и подготовке расчётов. Среди ведущих стран – участниц Второй мировой войны наземные средства ПВО Японии оказались самыми малочисленными и неэффективными. Это привело к тому, что американские стратегические бомбардировщики могли безнаказанно осуществлять налёты, уничтожать японские города и подрывать промышленный потенциал. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Японская малокалиберная зенитная артиллерия | ezup | Артиллерия | 0 | 04.05.2021 11:39 |

| Японская зенитная артиллерия в противотанковой обороне | ezup | Артиллерия | 0 | 13.07.2019 19:14 |

| Японская полевая и самоходная артиллерия в противотанковой обороне | ezup | Артиллерия | 0 | 05.07.2019 23:40 |

| Японская противотанковая артиллерия во Второй мировой войне | ezup | Артиллерия | 0 | 29.06.2019 21:26 |

| Украина освоила серийное производство крупного калибра. Южная Корея помогла | ezup | Новости ВПК | 0 | 13.08.2018 12:40 |

Линейный вид

Линейный вид