RUFOR.ORG

»

Подводные лодки проекта 705(К) «Лира»

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

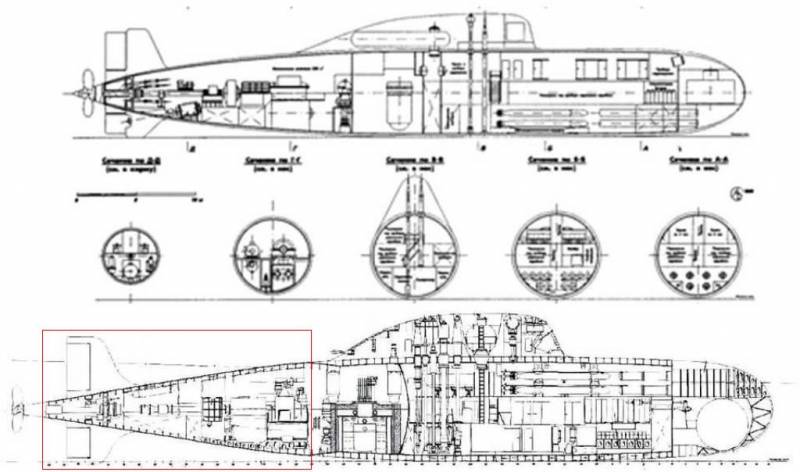

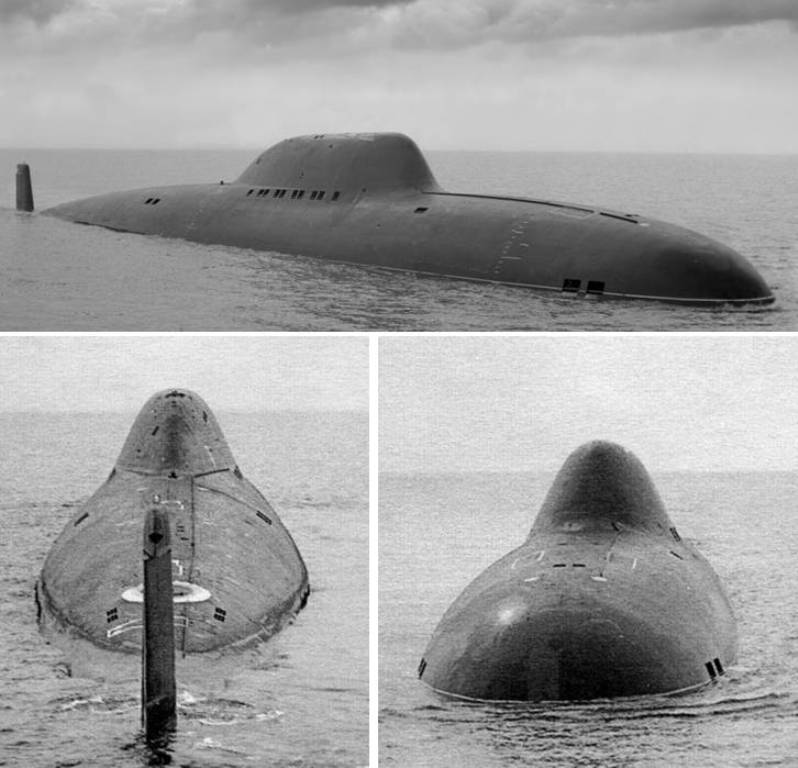

Подводные лодки проектов 705, 705К «Лира» (по классификации НАТО — «Alfa») — серия советских атомных подводных лодок. Небольшие высокоскоростные одновальные лодки с титановым корпусом не имели аналогов по скорости и манёвренности и были предназначены для уничтожения субмарин противника. Трудности в техобслуживании этих субмарин и сокращение финансирования в связи с началом перестройки привели к окончанию карьеры этих кораблей. Проект разработан в СКБ-143. Идея проекта предложена начальником сектора перспективного планирования А. Б. Петровым. Главный конструктор М. Г. Русанов, с 1977 года — В. В. Ромин. Описание

Современное состояние Все лодки проекта были выведены из состава флота в 1990 году, кроме К-123, проходившей капремонт до 1992 года, которая была исключена из списка кораблей только в 1997 году. В октябре 2008 года сообщалось, что готовится выгрузка отработанного топлива с подводных лодок этого проекта. 17 сентября 2009 года на предприятии «СевРАО» (Гремиха) состоялась выгрузка отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора подводной лодки К-373 (№ 910). Сложность состояла в том, что в 1989 году в реакторном отсеке произошла авария. Первоначально планировалось обеспечить хранение реакторного блока на берегу в течение 100 лет, но затем это решение было пересмотрено. В 2008 году была разработана схема дезактивации и прекращения выхода радионуклидов (первый этап) и последующей выгрузки ОВЧ (второй этап). Первый этап был завершён в июне 2009 года, второй — в сентябре. Финансирование работ выполняла КАЭ Франции в рамках программы сотрудничества с Россией в сфере ядерно-радиационной безопасности. Общая стоимость работ составила около 5 миллионов евро. Выгруженные части временно расположены в спецконтейнерах на территории ФГУП «СевРАО», их переработка запланирована на 2012…2014 годы. В июле 2011 года сообщалось, что была произведена выгрузка реактора из подводной лодки К-64, которая в 1971 году была признана аварийной после обнаруженных неполадок в энергетической установке, а 1980-е годы подготовлена к затоплению. Реакторный отсек был заполнен эпоксидной смолой, забетонирован, а сверху покрыт около 100 тоннами битума. Однако АПЛ затоплена не была и хранилась все это время в губе Сайда. Подготовительные работы перед выемкой реактора велись в течение восьми месяцев. Общая стоимость работ по подготовке, выгрузке топлива и дальнейшей утилизации реактора аварийной лодки оценивается в 400—500 миллионов рублей, часть работ финансирует Франция. По состоянию на июль 2011 года реактор был помещён в саркофаг и из него предстояла выгрузка твэлов. Подводные лодки проекта 705 (705К) стали в советском ВМФ примером, как концептуально передовая идея оборачивается полным провалом при её реализации. Попытка создания высокоэффективного и в то же время дешёвого подводного «истребителя» полностью провалилась. ПЛ типа «Лира» обладали исключительными скоростными и маневренными качествами. По этому показателю они не имели равных в мире и стали первыми в истории подводными лодками, которые могли успешно уклоняться от торпед противника именно за счёт скорости и маневренности. Те же качества обеспечивали лодкам, при определённых условиях, и некоторые тактические преимущества при слежении за ПЛ противника. Однако на этом перечень достоинств проекта заканчивался. Надёжность ПЛ проекта 705 (705К) оказалась ниже всякой критики. Механизмы ПЛ постоянно выходили из строя, а их ремонт был крайне затруднён как и нехваткой запасных частей, так и сложностью доступа к агрегатам и приборам. Малая численность экипажа, один из козырей проекта, привела к тому, что обслуживать лодку в море столь малым числом людей оказалось невозможно. Комплексная автоматизация проекта 705 (705К) совершенно не предусматривала управление системами при аварийных ситуациях, а поскольку элементная база за время строительства устарела, надёжность всех её элементов оказалась неудовлетворительной. Особенности реакторов данных ПЛ привели к тому, что техническое обслуживание эти корабли могли получать лишь в трёх базах флота. Более того, обеспечить надёжное поддержание температуры сплава теплоносителя с помощью береговых средств не удалось, и эта задача решалась за счёт тепла самого реактора. Такая практика привела к чрезмерной выработке ресурса. Личный состав относился к своим ненадёжным кораблям отрицательно, тем более, что условия обитания на «Лирах» также оставляли желать лучшего. В итоге, советский ВМФ получил серию очень дорогих в эксплуатации и весьма ненадёжных ПЛ, чьи выдающиеся достоинства легко перекрывались многочисленными недостатками. Неудивительно, что в море эти подводные лодки выходили достаточно редко, а их активная служба оказалась весьма непродолжительной.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

#2 |

|

|

Почему атомные подлодки проекта 705 оказались не нужны флоту

Атомные подводные лодки проекта 705 "Лира" часто называют прорывными и опередившими свое время. Альтернативную точку зрения приводит капитан 1 ранга Сергей Топчиев, служивший на одном из этих знаковых кораблей. В размышлениях о необходимости строительства инновационных проектов для ВМФ России он сравнивает отечественную и американскую кораблестроительные программы и приводит технические характеристики "Лир", из-за которых эти подлодки ушли в историю. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ Об АПЛ проекта 705 написано много. Писали все – ученые, подводники, строители кораблей. Общий лейтмотив – мажорный, правда иногда проскакивает мысль о якобы имевших место сложностях в эксплуатации. Не более. Интересно, но в описании военной техники периода холодной войны всегда присутствует сравнение с аналогичными системами вероятного противника, как правило, США.  АПЛ проекта 705 "Лира" TopWar.ru В материалах о 705-м этого нет. Как правило, авторы описывают возможность ухода ПЛ от американской торпеды МК-48 благодаря высоким маневренным качествам корабля и его энергоустановке. Родилось это красивое сказание из-за близости скоростей 705-го и МК-48. В боевых реалиях этот сладкий маневр маловероятен по одной простой причине – дальность обнаружения наших АПЛ американскими в разы превышала наши возможности. Поэтому американский командир не допустит дуэльной ситуации, а пользуясь своим преимуществом, займет позицию по корме атакуемой АПЛ и произведет залп. Так почему нет сравнения? По двум причинам. Во-первых, с чем сравнивать? Цикл проектирования, строительства и передачи флоту (как говорили ранее: передачи ПЛ в казну) затянулся на двадцать лет. Беспрецедентно. Поэтому, если сравнивать на временном этапе начала проектирования, то объектом сравнения со стороны США будет АПЛ малой серии "Скейт", "Сарго", возможно, еще "Тритон". Если обратиться к этапу передачи лодок 705-го проекта флоту (конец 1970-х годов), то объектом сравнения является АПЛ типа "Лос-Анджелес". Допустим мысль, что предвидя длительность строительства конструкторы заложили в проект возможности модернизации по вооружению и, что особо важно, по скрытности и в ходе строительства – реализацию названных возможностей… Не было этого! Таких прецедентов нет в практике мирового судостроения. Таким образом, исходя из сроков начала проектирования (конец 1950-х и начало 1960-х) АПЛ проекта 705 следует отнести ко второму поколению АПЛ ВМФ СССР и сравнивать с американскими "Скипджек" и "Трешер". Трудно избавиться от вопроса: а почему же так долго и настойчиво строили корабли этого проекта? Попытаемся ответить ниже. Обратимся теперь ко второй причине. Если исключить способ сравнения по времени и анализировать по основным особенностям проекта, то оказывается, что сравнивать-то не с чем. Не было, нет и вряд ли появится в американском флоте серия АПЛ: с жидкометаллическим теплоносителем, малочисленным экипажем, комплексной автоматизацией, титановым корпусом, высокооборотным и высокочастотным электрооборудованием и необитаемыми отсеками, но с огромными скоростью и шумностью. Американцы строят лодки для войны, с учетом осмысленного национального и интернационального опыта, американский ВПК не довлеет над ВМС. Длительное строительство проекта имеет много причин. Для понимания целесообразно сравнить американскую и советскую истории строительства атомных подводных флотов. С ЧЕГО НАЧАЛСЯ АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ США Инициатором строительства АПЛ в США выступил офицер ВМС США (подчеркиваем это), уроженец восточной Польши Хайм Риковер. В 1954 году первая американская АПЛ "Наутилус" дала ход. Эпохальность события обозначил командир "Наутилуса" Андерсен, дав открытым текстом светограмму – "иду на атомной энергии, наутилус". При этом американцы не боролись за строительство серии "Наутилусов", а всячески испытывали новую лодку. Активное участие нового корабля в учениях флота, неоднократные походы в арктическую зону показали жизненность идеи и потенциально высокие боевые возможности новой техники. Планировали программу строительства атомного флота и строго ей следовали.  Первая АПЛ США Nautilus TopWar.ru За "Наутилусом" последовало строительство малой серии АПЛ (головная - "Скейт"). Параллельно шел поиск типа энергоустановки. Для этого построили "СиВульф" с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) на жидкометаллическом натриевом теплоносителе, опыт эксплуатации которого показал предпочтительность водо-водяного типа. Установку "СиВульфа" заменили и более к этому вопросу не возвращались. Опытовый "Наутилус" был построен двухкорпусным и штевневым, как и его предшественники - ДПЛ. Полученный опыт его эксплуатации, и, прежде всего возможность длительного подводного хода на больших скоростях, поставили задачу создания новой архитектуры корпусов будущих АПЛ. Для этой цели была построена опытная одновальная ДЭПЛ "Альбакор", результаты испытания которой позволили сформировать основные принципы строительства корпусов перспективных АПЛ. При этом, убедившись в надежности ЯЭУ водо-водяного типа, отказались от двухреакторных и двухвальных энергетических установках. Новые корпуса почти по всей длине имели однокорпусную конструкцию, что позволило снизить шумность обтекания и уровень помех работе собственных гидроакустических средств (ГАС). При этом запас плавучести уменьшился до 14–18 %. Корпуса получили резиновое противогидролокационное покрытие (ПГП) и веретенообразную форму с отношением длины к диаметру в пределах 8–10. Гребной винт максимально удалялся от корпуса, опять же для снижения шумности. В обиходе корпус получил название альбакоровского. Уже позже, и опять же для улучшения условий работы ГАС, торпедные аппараты перенесли в среднюю часть корпуса, под углом к диаметральной плоскости ПЛ. За скоростью не гнались, справедливо полагая – акустическая скрытность и дальность действия важнее. Да и полученных тридцати узлов достаточно для решения большинства тактических задач. Для полноты описания корпуса следует добавить увеличение диаметра винта и снижения его оборотов, опять же для уменьшения шумности и уменьшения кавитационной зоны. Следующая, уже полноценная серия многоцелевых АПЛ США строилась по альбакоровской технологии. Головной корабль назвали "Скипджек". Следует заметить, что в этот период наши противники искали и тип главного двигателя, для чего построили АПЛ "Тьюлиби" на полном электродвижении. Следующий шаг их судостроительной программы просто изящен, и, опять же, эпохален. Наши противники врезали в корпус "Скипджека" сорокадевятиметровую ракетную секцию с шестнадцатью вертикальными шахтами, обеспечивающими подводный старт баллистических ракет. Соединив ПЛ, транспортную ЯЭУ и баллистическую ракету с ядерным зарядом, США получили третий компонент ядерной триады, самый скрытный и устойчивый. Уже осенью 1960 года новый ракетоносец, названный "Джордж Вашингтон", начал несение систематической боевой службы в северной Атлантике и восточном Средиземноморье, откуда его ракеты "доставали" Кремль. В дальнейшем, по мере появления новых образцов оружия и вооружения, не отходя от альбакоровских принципов, наш вероятный противник строил новые серии АПЛ, при этом выводя отслужившие из эксплуатации.  АПЛ "Джордж Вашингтон" MilitaryParitet.com Заслуживает внимания еще одно обстоятельство, инициированное опять же Риковером, но уже адмиралом. Речь идет о дифференцированной оплате за комплектующее оборудование фирмам-поставщикам: чем ниже шумность, тем выше стоимость. И завершая краткий анализ американской программы, отметим еще раз факт, важный в нашем рассмотрении: инициатором строительства атомного флота явился рядовой офицер американских ВМС, невысокого звания, представитель инженерного, а не командного корпуса офицерского состава ВМС США. Возможно ли такое у нас? А МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ... Начиналось все еще при Сталине с подачи советских ученых-ядерщиков. Подчеркиваем – не по инициативе ВМФ. Последний долго держался в неведении и только гораздо позже был подключен к проекту. Ученые зашли настолько далеко, что предложили не только ЯЭУ, но и оружие. Предлагалась торпеда с термоядерным зарядом длиной более двадцати и диаметром в два метра. Оружие формирует тактику его использования, которая представлялась авторами (среди них был и А. Сахаров) примерно так. Лодка подходила к побережью противника и выпускала торпеду-монстра, которая управлялась программным образом, подходила к побережью (желательно в порт) и подрывалась, создавая гигантские цунами как основной поражающий фактор. Начали проектирование АПЛ под шифром "проект 627".  Проект 627, АПЛ "Ленинский комсомол" Submarines.Euro.ru Постепенное подключение ВМФ привело к корректировке проекта: монстр-аппарат заменили на шесть обычных торпед, размещенных в носовой оконечности. В шифр проекта добавили букву "А" и он стал 627А. В отличие от американцев, альбакоров не строили, поэтому получилось как получилось. Носовая оконечность безштевневого типа – почти альбакоровская, а кормовую полностью скопировали с двухвальной ДЭПЛ (проект 651). Корму венчали два высокооборотных винта небольшого диаметра, расположенных в непосредственной близости к корпусу. Лодка была двухкорпусной по всей длине, запас плавучих - более тридцати процентов, что отрицательно сказалось на шумности. Имея ограниченный опыт эксплуатации ЯЭУ (береговой стенд), следуя принципу "а как бы чего не случилось", установку сделали двухвальной и двухреакторной. Строить начали сразу серию. Первая наша АПЛ "К-3" проекта 627А дала ход в 1957 году, через три года после "Наутилуса". Почти одновременно началось строительство АПЛ проектов 658 и 675. Первый вооружался тремя баллистическими ракетами с надводным стартом, второй – восемью крылатыми, и, опять же, со стартом из надводного положения. Надводный старт определил архитектуру корпусов - оба были штевневыми. Корма не отличалась от проекта 627А, разве что винты проекта 675 находились в защитной обечайке для защиты ото льда. В конце 1950-х годов началось проектирование АПЛ второго поколения. Проектировались три корабля. Ракетная АПЛ проекта 667А, вооруженная шестнадцать баллистическими ракетами с подводным стартом (АПЛРБ), многоцелевая АПЛ проекта 671 и АПЛРК проекта 670, вооруженная восьмью крылатыми ракетами с подводным стартом. АПЛ второго поколения оказались весьма удачными кораблями, вынесшими основную тяжесть противостояния в холодной войне. Все три типа были сданы флоту в канун 50-летия Великого Октября, т.е. осенью 1967 года. При всей удачности проектов, все они явно отставали от АПЛ США по скрытности и дальности действия. Параллельно с проектированием второго поколения началось проектирование 705-го проекта. Его инициатором выступила небольшая группа молодых конструкторов КБ "Малахит", недавних выпускников ЛКИ. Все, как и в случае с проектом 627А, начиналось без участия флота. Кораблестроители задумали чудо-оружие – АПЛ малого водоизмещении (до 1500 тонн) со скоростью более 40 узлов, малочисленным экипажем (не более 15 человек). Основными критериями эффективности проектирования считались высокая скорость и живучесть, большая глубина погружения. Конструктивному обеспечению скрытности уделялось второстепенное значение. Считалось, что данное свойство обеспечивает сам факт погружения. Автор позволит себе немного отклониться от основной темы, посвятив пару тезисов основному тактическому свойству подлодки – скрытности. Вслед за выходом в океан началось противостояние АПЛ СССР и США. Превосходство противной стороны выяснилось быстро. Оно обеспечивалось меньшей шумностью и превосходством гидроакустического вооружения. Как всегда, начали догонять. Догоняли, модернизируя АПЛ второго поколения. Учитывая превосходство США в машиностроении, шли своим путем – подавлением шума на путях распространения, не оставляли без внимания и его источник. В целом, бежали вслед более 25 лет. Сравнялись, приняв в состав флота АПЛ третьего поколения, но главное - изменили конструкторское мышление. Вернемся к 705-му проекту. Предварительные проработки показали нереальность задуманного в предполагаемом водоизмещении. Конструкторский баланс состоялся при водоизмещении около 3500 тонн. При этом корпус должен быть титановым, ЯЭУ - с высокими удельными энергетическими характеристиками, электросистема должна быть высокочастотной (считалось, что это приведет к снижению массогабаритных характеристик), а экипаж - не превышать два десятка подводников. Сокращение экипажа потребовало развития автоматического управления подлодки в целом и ее систем в частности, что привело к появлению необитаемых отсеков. Контроль за их состоянием (кроме центрального поста) отдавался автоматике и телевидению. ВПК дошел до того, что конструкторов освободили от выполнения ряда требований действующих на то время ТППЛ (требований по проектированию ПЛ). Начали проектирование. При этом ВПК опять откусил сладкого – проектировалось, по сути, два схожих проекта 705 и 705К. Отличались типом ЯЭУ и комплексом автоматического управления. РАЗНИЦА ПОДХОДОВ Оставим на время 705-й и постараемся понять, почему столь разными путями шли (что очевидно – к одной цели) конструкторские школы – наша и американская. Тут не обойтись без краткого экскурса в геополитику и опять же краткого анализа советских процедур принятия решений по флоту. О геополитике, которая объясняет, что цивилизация развивается в дуальном единстве. Одна часть наций и образованные ими государства являются морскими, а другие – континентальными. Первые - более пассионарны, прагматичны. Социальная этика этих стран подвижна, основная цель общества – обогащение. Континентальные страны менее динамичны, развитие общества опережает этические нормы общественной жизни. Между сторонами дуального единства постоянно ведется борьба, принимая разные формы. Без сомнения ведущей морской державой является США, а Россия прочно занимает место в списке континентальных держав, несмотря на ее политическое устройство. Морские державы постоянно борются за владение океаном, как транспортной артерией и источником ресурсов, поэтому являются носителями морского и военно-морского опыта, а менталитет их граждан носит морской характер. Морские нации способны на быструю реакцию в случаях, чреватых потерей океанского господства. Так произошло в битве за Атлантику в 1939 - 1943 годах. Германия начала войну с 43 подлодками, из которых только треть одномоментно находились на боевой позиции. Форсируя их строительство и совершенствуя тактику использования, немцы к концу 1942 года достигли планового показателя – топили ежемесячно до 600 тысяч тонн торгового тоннажа. Масштаб успеха будет понятен, если вспомнить, что в то время судно водоизмещением 10 - 15 тысяч тонн считалось крупным. Англия, владея мощным надводным флотом, опирающимся на глобальную систему базирования, не справлялась с немецким подводным флотом, действующим в одиночку без всякой поддержки других родов сил ВМС (надводных кораблей и авиации). Лишенная систематического подвоза сырья Англия стояла у порога катастрофы. Спасли англичан два обстоятельства. Первое – немцы начали войну с маленьким подводным флотом. И второе – вступление США в войну (декабрь 1941 года) с их мощной мобильной экономикой. Начни немцы войну с парой сотен лодок и захвата Исландии (для их базирования), мировая история пошла бы другим маршрутом (кстати, немцы не имели морской авиации). Но этого произойти не могло, и всего по одной, но очень веской причине: немецкое мышление, в том числе и военное, – строго континентальное. Германия за войну построила более 1100 подлодок, из которых более 700 погибло. Ни один вид (род) вооруженных сил страны не понес таких потерь (39 тысяч погибших из 45 тысяч действующих). Противолодочная оборона англосаксов строилась быстро, средств и усилий не жалели. В интересах противолодочной обороны строили эскортные корабли, включая авианосцы, создавались самолетные коротковолновые РЛС, новое противолодочное оружие и гидроакустические станции. Интенсивно развивалась противолодочная авиация и аэродромная сеть ее базирования на двух континентах театра. Впервые начали устанавливаться донные акустические системы. Форсировали строительство торгового тоннажа. Совершенствовалась тактика противолодочной обороны. Разведка союзников вскрыла систему связи подводного флота Германии. За счет этих усилий немецкие подлодки в 1943 году были выдавлены (но не уничтожены) из центральной Атлантики на периферийные морские театры, в том числе и северный – советский. Англия устояла, а англосаксы – морская нация, поняли мощь и возможности подводного флота, а также значимость средств борьбы подплавом. А сейчас (внимание!) с появлением АПЛРБ противолодочная оборона фактически приобретает статус противоракетной обороны США с океанского направления. Действующая ныне противолодочная оборона США является большой системой (с точки зрения кибернетики), охватывающей космос, океан и сушу. В послевоенный период ее наращивание шло за счет космического и донного сегментов. Позиционные средства освещения подводной обстановки размещены на океанском дне, охватывая огромные площади и, прежде всего, проливные зоны. Систему венчают несколько электронных центров обработки информации и управления силами противолодочной обороны. Более того, существует предположение об активных возможностях данных систем. Например, создания акустических помех, акустических завес, активации минных полей и т.п. Это не фантастика, так нация с морским менталитетом решает вопросы владения океаном и обороны с океанского направления. КАКОЙ ФЛОТ МОЖНО СЧИТАТЬ ОКЕАНСКИМ? Ответ несложен, если понять основу мощи американских ВМС. А в том, что их флот – океанский, сомнений нет. Наверное, не будет большой ошибкой считать основой американской морской мощи три фактора: – национальный морской менталитет, помноженный на американский прагматизм; – глобальная мировая система базирования сил флота; – господство в воздухе в океанской зоне за счет авиации корабельного и наземного базирования. Остальные слагаемые флота также существенны. Например, корабельный состав, системы управления силами, совершенство логистики снабжения и т.п. Но обновляясь и совершенствуясь во времени, они опираются на обозначенное выше трехфакторное поле – основу мощи ВМС США. Эти три фактора являются теми американскими вызовами, на которые должен был ответить Советский Союз, начав строить флот холодной войны в противовес американскому. И только решив эту задачу, наш флот мог стать океанским. Теперь немного о первом факторе и его связи с объектом нашего исследования – АПЛ проекта 705. В первой половине 1980-х годов автору случайно попался доклад адмирала Риковера о необходимом уровне автоматизации АПЛ. Сутью доклада являлась мысль о вредности и недопустимости чрезмерного увлечения этим процессом. Появление доклада само по себе иллюстрирует наличие дискуссии в американских ВМС по этой теме. Последующее появление АПЛРБ типа "Трайдент" с экипажем более полутора сотен душ является свидетельством принятия взглядов Риковера. Ранее указывалось, что следствием глубокой автоматизации 705-го явилось появление необитаемых отсеков и отказ от местных постов управления, ряда важных систем и механизмов. С началом эксплуатации дикость решения стала очевидной, и прежде всего – экипажам ПЛ. Начали лечить, для чего в экипаж ввели трех мичманов – посменную вахту, которую назвали блуждающей или подвижной. Вахтенный перемещался по отсекам, оценивая их состояние визуально и органолептически, то есть делал то, что до него – несколько поколений подводников, и то, чего не могли исполнить автоматика и телевидение. Автоматизация безусловно нужна, но только там, где она решит задачу быстрее человека, с меньшей затратой ресурсов и операций, а также не создаст зону информационной неопределенности. Широкое внедрение САУ (систем автоматического управления) в проект, навязанное флоту со стороны ВПК, имело многих союзников, даже в Военно-морской академии. Вообще посещение 705-го было весьма активным. Каждый визитер (обязательно на руководящей должности) что-то предлагал. Классовые бойцы-политотдельцы изумлялись отсутствию замполита и обещали решить вопрос в Москве (в экипажах лодок отсутствовал штат замполита по условиям обитаемости). Как-то прибыл профессор кафедры автоматики академии с предложением автоматизировать процесс всплытия. Собранные командиры кораблей объяснили профессору, что всплытие – индивидуальный маневр, и, при внешней схожести, двух одинаковых не бывает. Ему предложили автоматизировать поиск участка сети с пониженной изоляцией. Но профессор счел проблему малозначимой. А ведь эта самая изоляция была причиной пожаров, которые унесли жизнь многих подводников! Можно привести еще примеры абсурдности глубокой и неизбирательной автоматизации. Непонятен конструкторский замысел по ведению борьбы за живучесть в свете той же глубокой автоматизации. Нам интересно другое: американский морской менталитет не допустил такого крена в своем подводном судостроении, как это случилось у нас. Кстати, на погибшем "Комсомольце" кормовые отсеки, в которых начался пожар, осматривались подвижной вахтой, а пожар в восьмом отсеке начался при отсутствии вахтенного. Анализируя первый фактор невозможно не затронуть кадровую политику противостоящих флотов. Кадровая политика нашего ВМФ практически ничем не отличается от царской, принявшей устоявшийся вид во время парусно-паровых клиперов. Основными категориями палубной службы и тогда, при царе, и в советское время были офицеры, матросы-срочники и мичманы (унтер-офицеры, кондукторы). Офицерский состав делился на две группы: командную и инженерную. Советский период добавил еще одну группу – политработников. Низшей кастой являлась инженерная, в силу ограниченных карьерных возможностей (при царе - по факту происхождения). Ущербность инженерной группы особо проявилась в атомном подводном флоте, где офицеры-инженеры составляли половину офицерского состава. Достаточно типовой являлась ситуация, когда через 7 - 8 лет службы офицер командного профиля достигал должностей старшего помощника, а то и командира, а его современник-инженер оставался на первичной. Это порождало тенденцию среди инженерного состава по оставлению палубной службы и устройству на берегу. Кроме всего прочего служба инженеров на ПЛ протекала тяжелее, чем офицеров командного профиля. Степень тяжести службы офицерского состава разных категорий на борту АПЛ хорошо характеризует выбор матросов, поступающих в военно-морские училища с флота. Подавляющее большинство стремилось в политработники, кто-то выбрал командный профиль. Автор, имевший возможность наблюдать этот процесс в течение девятнадцати лет, не помнит случая поступления матросов подплава в инженерные училища ВМФ. Обязательный (рекрутский) характер службы рядового состава находился в явном противоречии с постоянно усложняющейся корабельной техникой. Ситуация усугублялась периодически сокращаемым сроком службы. Значительную роль в экипажах играли сверхсрочнослужащие (мичманы и старшины), являющиеся носителями самого ценного опыта подплава – отсечного (от слова отсек). Достигнув к 33 - 35 годам пенсионного возраста (год за два), они покидали подплав, унося ценнейший опыт. Значимой системы мотивации, сочетающей моральные и материальные стимулы для членов экипажей АПЛ, не существовало. Появление политических отделов в соединениях где-то в середине 1970-х годов только усилили расслоение офицерского состава, закрыв одну из карьерных лазеек для инженеров – переход на политработу. Одним из следствий бездумной работы кадровых органов ВМФ СССР явилась аварийность, доставшаяся в наследство ВМФ РФ. Анализирую кадровую политику флота, невозможно пройти мимо монопрофессионализма офицеров командного профиля. Поясним. Офицеры командного профиля не ротируются между родами сил ВМФ, то есть подводник никогда не служил и не будет служить на надводном корабле и наоборот. Это "достижение" советских кадровых органов - на царском флоте ротация осуществлялась. Трудно оценить вред, наносимый такой политикой. Кстати, в ВМФ США бывшие пилоты командуют авианосцами. Кроме того, кастовость искусственно занижает число кандидатов на должность командира корабля – центральную должность любого флота. Так по инерции катилась кадровая работа в ВМФ СССР под руководством главкома – строителя океанского флота. Новый главком, до этого командовавший Северным флотом, затеял шумную компанию по повышению престижа плавсостава, а дальше получилось, как всегда… Материальным следом компании остались нагрудный знак "командир надводного корабля" и возможность присвоения звания на ступень выше штатного старшему оператору ЯЭУ АПЛ, но при соблюдении каких-то условий. Не ведаю, сохранилось ли это положение до настоящего времени. Как этот процесс протекает на Западе можно проиллюстрировать на примере служебной одиссеи британского адмирала Вудворда.  Джон Ф. Вудвард (John Forster Woodward), адмирал Википедия На флоте - с 13 лет. Первая офицерская должность – на базе подлодок. Затем - младший штурман и вахтенный офицер крейсера в Индокитае. Далее - курсы логики, администрирования и делового письма. По окончании курсов – минер на ДЭПЛ в Средиземном море. Через некоторое время назначен слушателем курсов командиров ПЛ, по окончании - назначен на командирскую должность строящейся ДЭПЛ нового проекта. Получает опыт работы с промышленностью и ввода в линию нового корабля. Далее – годичная учеба в академии в Гринвиче, венчаемая дипломом по конструкции ядерного реактора АПЛ. Потом - командир АПЛ. Следующий этап – руководитель курсов подготовки командиров ПЛ. Затем переводится в центральный аппарат ВМС, где занимается планированием развития ВМС. Из Лондона переводится в Портсмут командиром эсминца "Шеффилд", руководит его вводом в строй. Опять служба в центральном аппарате ВМС. В 1981 году назначается командующим оперативного соединения надводных кораблей (в возрасте 49 лет) и становится адмиралом. Под его командованием Англия выигрывает Фолклендскую войну в 1982 году. Так морская нация готовит кадры для войны на море. Тему можно продолжить, но уже очевиден, вывод. Американский морской менталитет является предохранителем от некомпетентного вмешательства в вопросы строительства ВМС страны. России необходим закон (или несколько законов), исключающих создание условий монопольного управления строительством ВМФ. Теперь о втором слагаемом американской морской мощи – системе базирования ВМС США, включающей несколько десятков военно-морских баз и пунктов базирования. Более того, являясь лидером НАТО, США потенциально владеет системой авиационного и морского базирования стран вассалов-членов альянса.  Крупнейшая военно-морская база ВМС США Норфолк NationalDefense.ru Наличие базы на театре военных действий, если перейти на армейскую терминологию, означает упрежденное создание укрепленного района. Длительное базирование позволяет освоить район (театр военных действий или его часть), провести его оборудование средствами различного назначения, создать необходимые запасы. То есть сделать в мирное время то, что противник будет вынужден исполнять при ведении боевых действий на театре. Альтернативой наземной системы базирования являлся (является) плавучий тыл. Исторический опыт показывает его способность выполнить предназначение в мирное время. В военное время он уничтожается противником в первоочередном порядке. Если внимательно проанализировать события Второй Мировой воны на Тихом океане, то все ее главные цели (владение сбытовыми и сырьевыми рынками, а также транспортной доступностью) вылились в борьбу за владение океанской системой базирования сил и средств ВМФ. Все остальное – бои авианосных ударных групп, действия кораблей и подлодок, десантные операции – всего лишь формы этой борьбы. Подчеркивая значимость системы, нельзя пройти мимо национального опыта. В 1904 – 1905 годах Вторая русская тихоокеанская эскадра осуществила беспрецедентный переход с Балтики на Дальний Восток. При этом плавучий тыл решил задачу-минимум (при отсутствии противодействия противника) – эскадра без потерь дошла до Цусимы, но при этом потеряла (или не приобрела) боеготовность. Результат – национальная трагедия, цусимский разгром. Теперь сослагательно. Представим, что Россия имела бы базы где-то в юго-восточной части азиатского континента (как Англия, Франция и Германия), позволяющие эскадре восстановить боеготовность, пополниться кораблями первой эскадры, прорвавшимся из Порт-Артура после боя в Желтом море. Фактор угрозы, исходящий от новой эскадры, мог склонить истощенную к тому времени Японию к миру. Этого не случилось, но опыт остался – наш национальный, русский, морской и кровавый, которым пользуется весь мир… Кроме нас. Через 60 лет после Цусимы мы опять заиграли на старых гуслях – наш "океанский флот" (5-я ОПЭСК) обеспечивался плавучим тылом, корабли и суда которого следовали к обеспечиваемой эскадре через три проливные зоны, контролируемыми странами членами НАТО. И вообще, что противостояло Средиземноморской ОПЭСК? Флоты пяти государств, членов НАТО, омываемых Средиземным морем, не считая шестого флота США, в составе которого две – три авианосные ударные группы. Театр обеспечен национальными навигационными системами и самой развитой аэродромной сетью мира. Что могла наша эскадра в случае полномасштабной войны неядерными средствами: нанести какой-то урон противнику и тиражировать "Варяга" – не более. Кто бы ей позволил заниматься противолодочной деятельностью в Восточном Средиземноморье, тем более что в 1970-х и 1980-х годах районы несения боевой службы американских (английских, французских) АПЛРБ растеклись на весь океан из-за увеличения дальности стрельбы ракетных комплексов. Понимал ли главком всю потенциальную опасность сложившейся ситуации? Судя по дальнейшему развитию нашего океанского присутствия, понимал, и подтверждением этого явилось появление в составе ВМФ тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143 и, наконец, полноценных авианосцев "Рига", "Брежнев" и "Кузнецов". Почему автор постоянно возвращается к фигуре главкома в теме о лодках проекта 705? Горшков, как главком и незаурядная личность, быстро прорастал морским менталитетом. Гораздо быстрее, чем любая фигура властного слоя, стоящего над ним. Строя флот, он преодолевал не только инерцию наземного сектантства, но и идеологический догматизм. В списке догм того времени: авианосцы – орудия агрессивной военщины Запада; военные базы на чужих территориях – наследие колониализма и т.п. Главком образца 1955 – 1962 годов и он же середины 1970-х - как будто разные лица. Наверное, "поздний" главком не начал бы строить АПЛ 705-го проекта. Для него время суррогатов прошло. И, наконец, о третьем слагаемом американской морской мощи – авиации. Ударный потенциал ее проявился уже в Первую мировую войну. Мало кто знает, что русские гидроавиатранспорты (прообразы авианосцев) участвовали в атаках турецких портов, корректировке огня корабельной артиллерии и выполняли другие задачи. Вторая мировая война однозначно утвердила авиацию в статусе главной ударной силы флота. Достаточно вспомнить гибель "Бисмарка", "Худа", "Принца Уэльского", драму Перл-Харбора, воздушную блокаду Севастополя… В послевоенный период США значительно расширили ее боевые возможности. Авиация ВМС включает авианосную, наземную и авиацию морской пехоты. Для понимания ударной мощи авианосных ударных групп достаточно представить, что глубина обороны ее ядра достигает 400 – 500 километров, а площадь, занимаемая ею с заявленным господством, – равна площади Болгарии. Авианосец несет самолеты и вертолеты различного назначения – от истребителей до ДРЛО. Авиагруппа подготовлена для уничтожения морских (ПЛ и НК) и наземных целей, а также решения задач ПВО и ПРО. АУГ составляет основу ударных соединений реализующих тактику "флот против берега" на дистанциях в несколько тысяч километров. Значимость морской авиации в вооруженной борьбе настолько очевидна, что автор считает дальнейшее повествование о ней излишним. КОГДА НОВАЦИИ ИДУТ ВО ВРЕД Вышеизложенное являлось необходимой основой для понимания обстоятельств и условий, в которых замысливалась, проектировалась, строилась и эксплуатировалась АПЛ проекта 705. В мировой практике конструирования существуют, по крайней мере, две устоявшихся закономерности носящих интернациональных характер: – любая новая конструкция опирается на прототип, то есть ранее существовавшую машину, конструкцию или устройство; – в проектируемом объекте обновляется не более 10-20 % подсистем. Делается это по условиям обеспечения безопасности и по экономическим соображениям. Обилие новизны задерживает ввод всего объема в эксплуатацию, приводит к значительной потери ликвидности еще на этапе строительства. Второе целиком относится к АПЛ проекта 705, поражающего количеством новаторских решений в конструкции корабля. Кроме того, резкому изменению подвергались организация службы экипажа и формы технического обслуживания. Новации поставили новые задачи перед смежниками, которых насчитывалось свыше нескольких сотен. Все это явилось основной причиной долгостроя проекта. В ходе аванпроекта столкнулись с невозможностью реализации требований ВМФ по непотопляемости, которая напрямую зависит от запаса плавучести. ВМФ требовал обеспечить надводную непотопляемость при затоплении одного отсека и двух прилегающих цистерн. При малом числе отсеков (первоначально рассматривался вариант трехотсечной ПЛ с таким же количеством цистерн главного балласта) это невозможно. Выход нашли в шестиотсечном варианте при увеличении количества цистерн до 11. При этом запас плавучести сохранили более 30 %. Чем вообще плох большой запас плавучести? Чем он больше, тем большее количество воды между корпусами, образно говоря, "везет" ПЛ в подводном положении, затрачивая часть мощностей двигателя на его перемещение. Это обстоятельство вполне терпимо на ДЭПЛ с их малыми скоростями подводного хода. При увеличении скорости подводного хода (с появлением АПЛ) большой запас плавучести, конструктивно реализуемый через двухкорпусную конструкцию, приводит к увеличению шумности обтекания корпуса набегающим потоком воды, вибрационному возбуждению элементов конструкции легкого корпуса, и, что не менее важно, создает помехи работе собственных гидроакустических систем. В США, начиная со "Скипджек", ушли на однокорпусный вариант, не смутившись потерей запаса плавучести до 12 - 14 %, то есть, не имея обеспеченной надводной и подводной непотопляемости. Далекого от первоначально задуманного, но все-таки сравнительно небольшого водоизмещения добились за счет: – замены корпусной стали на титановый сплав; – ЯЭУ установки большой удельной мощности (149 МВт) с жидкометаллическим теплоносителем; – сокращения экипажа за счет глубокой автоматизации и централизации процессов управления ЯЭУ и ПЛ в целом; – перевода электросистем на повышенную частоту (400Гц); – снижения энергоемкости резервного источника электроэнергии; – упрощения системы погружения - всплытия; – отказа от дублирования ответственных систем; – отсутствия местных постов управления; – совмещения традиционного разделения систем; – переход на прямоточную запорную арматуру взамен традиционной. По этому, далеко не полному перечню новаций, понятно как глубоко игнорировали конструкторы и заказчики интернациональный конструкторский опыт. Результат известен: начали проектирование в 1958 году, а первую лодку ВМФ получил в 1977 году (К-123 705К). Итого - 19 лет! Появление "К-64" (головная проекта 705) в Западной Лице в 1971 году передачей флоту назвать нельзя – АПЛ находилась в аварийном состоянии. Теперь подробнее о новациях. Корпус из титанового сплава поставил несколько достаточно сложных проблем. Титан электрохимически пассивен, поэтому любой металл, черный или цветной, в морской воде в паре с ним играет роль протектора. Первая титановая ПЛ (К-222 проекта 661) быстро "съела" стальной плавпирс за счет электрохимической коррозии. Чтобы выйти из положения, пирс заменили, а между лодкой и пирсом установили океанские кранцы и цинковые протекторы. За пятьдесят суток боевой службы в Северной Атлантике (температура воды не более 2°С) титан успевал полностью "съедать" металлическую оплетку забортных кабелей, стальные протекторы. Имела место течь стального ствола перископа. Титан запросто выявлял заводской брак. Следует отметить и сложность сварки титана – только в среде инертного газа, что, безусловно, усложняло проведение ремонтных работ, в том числе и внутри прочного корпуса. Судостроение – интегрирующая отрасль. Часто своими запросами вынуждающая сметчиков осваивать новые технологии и материалы. Титановая отрасль, которая сейчас снабжает авиапром, в том числе иностранный, обязана подплаву своим рождением. Сидя в "Боинге" или "Аэрбасе" вспомните, что он опирается на шасси из русского титана. Из положительного следует отметить отсутствие ржавления. Теперь о ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем и парогенераторами с многократно принудительной циркуляцией. Обе установки отличались повышенной сложностью тепловых схем и составом комплектующих элементов. Обычно декларируемым преимуществом подобного технологического решения является способность установки быстрого выхода на мощность из положения хранения. О том, как выглядит это самое "хранение", как-то умалчивают. В любом положении ЯЭУ – рабочем или выведенном из действия, – сплав, температура кристаллизации которого около полутора сотен градусов, должен находиться в жидком состоянии. В рабочем - понятно, а в выведенном состоянии поддержание его температуры обеспечивалось одним из трех способов: за счет реакции деления, паром с базы или за счет работы электрокотла мощностью в несколько сотен киловатт. Пробовали все, но остановились на реакции деления, как наименее зависимом от береговых источников пара и электроэнергии. Это означало фактическое несение вахты в базе и непроизводительный расход ресурса самой установки. Прибытие К-123 к месту постоянного базирования выявило вопиющую неготовность базы. Из всего потребного в наличии оказалась возможность подачи электроэнергии необходимой частоты. Проблему подачи пара с базы решали на ходу с помощью бетонной плавказармы с двумя котлами. Котлы сами по себе являются серьезным и потенциально опасным сооружением в руках дилетантов.  Стоянка АПЛ пр. 705 CoolLib Теплоноситель контура сплава оказался капризным. Вступая в реакцию с водородом и кислородом, сплав образовывал окислы, которые изменяли условия теплосъема с ТВЭЛ, что приводило к разрушению активной зоны. Источником водорода и кислорода в контуре сплава являлись окислы конструкций и вода второго контура, попадающая туда через неплотности, так как давление во втором контуре превышает давление сплава. В 1968 году по этой причине произошла тяжелая ядерная авария на "К-27" – первой советской атомной подводной лодки с жидкометаллическим теплоносителем. АПЛ выведена из строя, от лучевой болезни скончались девять человек. Удивительно, но после этой аварии строящиеся в тот период АПЛ 705-го проекта не были обеспечены устройствами приборного или лабораторного контроля за качеством теплоносителя. Восстановление его качества проводилось только в базовых условиях, сам процесс величался высокотемпературной регенерацией. Операцию проводила даже не промышленность, а наука в обеспечении флота. Процесс предусматривал циркуляцию сплава при бездействующем реакторе, поэтому пар подавался от котлов "полтинника" (сторожевика проекта 50), протечки питательной воды которого просто изумляли. Ядерная авария на "К-27", появление в составе флота АПЛ второго поколения и сложности в строительстве 705-го, явно обозначившиеся в конце 1960-х годов, могли служить основанием для сворачивания проекта. Боле того, владели информацией об отказе американцев от "СиВульфа". Но строительство не прекратили. Почему? Возникала ответственность, а кому она нужна? Руководству флота – явно нет, генералам от промышленности и науки – тем более! Расход средств и ресурсов разного рода просто колоссальный, а деды из комиссии партийного контроля заряжены еще Сталиным. С целью недопущения скандала пошли "естественным" путем: сократили серию, достроили заложенные лодки, а лодки вроде как естественно состарились и ушли на иголки. И овцы сыты, и волки целы. Турбина доставляла не меньше хлопот. Относительно малая длина главных паропроводов и высокая температура пара приводили к "пробою" прокладок главных клапанов (из-за недостаточно продуманной компенсации тепловых расширений). Замена прокладок – огромная работа, связанная с демонтажем клапанов и сопряженного оборудования. Борьба за минимизацию водоизмещения привела к замене привычного турбинного масла на авиационное, обладающего повышенной кратностью циркуляции. Авиамасло в анаэробных условиях оказалось токсичным. У турбинистов начались кожные проблемы. Приезжали какие-то большие флотские доктора: замеряли, обсуждали, удивлялись, возмущались и велели, чтобы в турбинном отсеке не снимали респираторов. Отсутствие личного состава срочной службы в составе экипажей и длительное пребывание в отрыве от действующих соединений зримо изменили отношение в офицерской среде, сократив привычные дистанции. Первоначально планировали экипаж где-то в 14 – 15 подводников. Жизнь внесла коррективы, и лодки пошли в море, имея экипаж в 32 человека. При этом потребность в увеличении существовала, но не могла быть реализована по условиям обитаемости, т.к. возможности электрохимической регенерации воздушной среды были исчерпаны. Экипажи проекта отличались своеобразием, особенно те, что формировались первыми и комплектовались лучшими выпускниками. Служба мыслилась по бархатной модели: городок где-то на Карельском перешейке, затем вертолет, самолет, опять вертолет, наконец – борт чудо-корабля, обмен подписями с техническим экипажем, два месяца владения океаном и далее все в обратном порядке. Долго учились в разных конструкторских бюро и институтах, находясь в статусе если не космонавтов, то где-то близко. Постепенно жизнь приземляла. Вчерашние сокурсники по училищу уходили вверх по служебной лестнице, а конец строительства лодки не виделся. Карьера гасла, росли дети. Изменить место службы не разрешали. Правда, для первых экипажей всем офицерам подняли звания на ступень выше. Успокаивало, но мало. Непонятно зачем, но офицерские должности величались не в соответствии с уставом, а особо. Командир группы именовался инженером. Командир дивизиона - тоже инженером, но старшим. Командиры боевых частей - заместителями командира. Зачем это делалось – непонятно, разве что во имя новаций как таковых. Любому, как-то связанному с подплавом, ясна и очевидна значимость вахтенного инженера-механика. Организация службы на анализируемом проекте этой фигуры не предусматривала – лишнее. Мол, автоматика заменит все. Интересно, как авторам мыслилось управление ПЛ, например, в надводном положении, когда вахтенный офицер на мостике и целиком занят надводной обстановкой? Автоматика не обеспечивала принятую и определенную действующим руководством по борьбе за живучесть тактику и, более того, вносила информационную неопределенность в оценку аварийной ситуации. Например, в одном из необитаемых отсеков сгорит катушка пускателя (рядовая ситуация) со значительным задымлением без повышения температуры в отсеке. Как центральный пост идентифицирует сам факт возгорания и степень опасности ситуации? Либо по корабельному ТВ выявят задымление, либо подвижная вахта (первоначально вообще не замысливалась) при входе в отсек обнаружит и доложит о факте задымления. Другой информации просто не будет. Помещение необитаемо. Центральный пост обязан запустить систему пожаротушения, а далее организовать разведку, всплыть, обеспечить вентилирование в атмосферу. При этом растет вероятность потери скрытности, а в военное время – гибели. При боевом воздействии, по опыту Великой Отечественной войны, возможно поступление воды, возникновение пожаров… Только энергичные действия аварийной партии позволяли быстро локализовать ситуацию и спасти корабль. Огромную роль в эффективности играет психологический фактор, для чего необходимо поддерживать связь между аварийным отсеком и центральным постом. Отсутствие постоянной вахты в отсеке АПЛ (при любом уровне автоматизации) создает информационный вакуум, не позволяющий оперативно локализовать аварийную ситуацию и минимизировать ее последствия. Игра в автоматизированную необитаемость – одна из основных причин трагедии "Комсомольца". Авторов идеи необитаемости можно понять только при одном условии – АПЛ проекта 705 изначально проектировалась как корабль разового использования. Другого логичного объяснения нет. И последнее об автоматизации процесса борьбы за живучесть. Его невозможно автоматизировать. Идти надо другим путем. Путем создания эффективного инструментария в помощь личному составу. Под инструментарием следует понимать диагностические системы, компьютеризацию расчетов текущего состояния остойчивости, плавучести и многое другое. Повышение частоты тока электросистемы – одно из главных отличий анализируемого проекта. Ни до, ни после мировая практика судостроения подобного не ведает. Новаторы считали, что этим они снизят массогабаритные характеристики силового электрооборудования, в том числе и за счет отказа от массы преобразователей, питающих комплексы оружия и вооружения. О базировании, скрытности и надежности работы электротехнического комплекса конструкторы не знали или конструкторским объектом не считали. На лодке использовались два типа приводных электродвигателей – серий АЧМ и ДФВ. Параметрический ряд серии АЧМ охватывал диапазон мощностей от 15 киловатт и выше. Серия ДФВ использовалась в диапазоне малых мощностей. Двигатели АЧМ имели водяное охлаждение зоны статора, так что вся экономия массогабаритов была достаточно условной, повышаясь за счет насосов, арматуры и теплообменников системы охлаждения. Скорости приводных двигателей выросли до 6000 оборотов (синхронные). Увеличение скоростей резко отразилось на надежности подшипниковых узлов (особенно у приводов с осевыми нагрузками) в силу непринятия каких-либо конструктивных мер по повышению их надежности. Устройства диагностирования состояния подшипниковых узлов отсутствовали. Узел выходил из строя лавинообразно за час-полтора: от появления первых доступных диагностике личным составом (подвижной вахтой) признаков ненормальной работы до его спекания (закаливания). Как правило, воспользоваться съемником не представлялось возможным без демонтажа двигателя, а чаще – и сопряженного оборудования. Позже пришел опыт, замена подшипников упростилась, но проблема осталась вплоть до списания чудо-кораблей. Значительно выросла масса обратимого преобразователя за счет многополюсности синхронной машины. Подшипники не избавились от недугов их предшественников. Новой была воздуходувка системы механического перемешивания электролита, позволяющая не использовать воздух среднего давления и, следовательно, не создавать избыточного давления в отеках. Отличалась очень высокой шумностью, поэтому использовалась редко. Имели место отказы корректоров напряжения автономных турбогенераторов, связанные с растрескиванием эпоксидного заливочного массива. Полной неожиданностью явились взрывы бортовых разъемов питания с берега из-за внутренних коротких замыканий. Попытки избежать замыканий за счет разделения фаз по разъемам привели к нагреву прочного корпуса за счет некомпенсированного высокочастотного перемагничивания. Естественное вентилирование аккумуляторной батареи не обеспечивалось из-за наличия опускного участка вытяжного трубопровода. Маломощный вентилятор постоянного тока отсутствовал, поэтому непрерывно использовался вентилятор переменного тока. ВДК состоял из статического преобразователя частоты (ПЧ 400 В~, 50 Гц) и двух асинхронных гребных электродвигателя, расположенных в гондолах на оконечностях горизонтального оперения. Оба ГЭД (по 100 кВт) работали на двухлопастные гребные винты фиксированного шага – "стоп" и "ход". Разворот лопастей осуществлялся судовой гидравликой. ГЭД имели частотное регулирование скорости. Под ГЭД и потоком выхлопа циркуляционных трасс лодка развивала ход до пяти узлов (захлопкой на выхлопе струя могла направляться перпендикулярно борту, положение "стоп"). ПЧ представлял собой массивную водоохлаждаемую установку, достаточно ненадежную. Плавная регулировка оборотов достаточно маломощного ГЭД носила надуманный характер, его мог вполне заменить двухскоростной асинхронный двигатель. Приборная информация пульта управления электросистемой была достаточно своеобразной. Мегаомметр, например, показывал значения в диапазоне от 0 до 200 кОм, что не позволяло выявить тенденцию изменения изоляции и принимать своевременные меры по ее повышению. Интересным было решение по дистанционному управлению фидерными автоматами главного распределительного щита. Для питания бытовых потребителей общего назначения (электробритв, киноустановки и т.д.) имелся маломощный статический преобразователь. Следует отметить, что увеличение числа оборотов автономных турбогенераторов и мощных приводных электродвигателей делало виброакустическую характеристику ПЛА 705-го проекта весьма индивидуальной и значительно упрощало противнику идентификацию. Таким образов переход на повышенную частоту оказался неоправданным. Мог ли что-то сделать личный состав кроме повышения акустической культуры, активно внедряемой в практику подплава в 1970-е и 1980-е годы? Если принять во внимание, что ВПК добился 300 % накладных расходов при производстве многих образцов военной техники, то можно представить, в какую сумму обернулись расходы по реализации высокочастотной идеи силовой энергосети проекта. Эх, где же были деды-сталинцы из комиссии партконтроля при ЦК партии?! А если бы они еще и разбирались в проблемах подплава, как в кавалерии… Зуд новаторства не обошел и проектантов арматуры. Вместо привычной и давно пережившей этап детских болезней, появилась новая, так называемая прямоточная. Теперь шток клапана был не перпендикулярен потоку рабочей среды, а параллелен. В результате редкий клапан обеспечивал плотность отсечения среды. Чтобы оценить масштабы последствий, представим процедуру любого ремонта в походе. Ну, например, замены прокладки на каком-то паропроводе. Готовятся инструменты, материалы, личный состав. Но главное состоит в том, чтобы весь ремонт и связанные с ним отключения (переключения) не привели к потере хода, срыву работы комплексов оружия и вооружения. А это бывало, и нередко. Наконец решение найдено. В особо сложных ситуациях объявляется боевая (учебная) тревога. Начинается исполнение и тут выясняется, что из-за неплотности клапана (задвижки, клинкета) рабочая среда не отключается… Все начинается заново, часто по потенциально опасному сценарию. Низший уровень надежности технических средств АПЛ проекта 705, большинство из которых не прошли ресурсных испытаний, обрекал малочисленный экипаж на бесконечные ремонты, делая службу тяжелой, особенно в электромеханической боевой части. Не меньшая нагрузка ложилась на технический экипаж. О нем несколько подробней.  АПЛ проекта 705 Военное обозрение Принятие авиационной модели обслуживания лодок проекта 705 - это еще одна надуманная новация. Мыслилось, что весь межпоходовый период восстановлением боеготовности кораблей занимается техэкипаж, а экипаж лодки (на флотском жаргоне - пловцы) в этот период отдыхает, а затем восстанавливает навыки в учебном центре. Замысел не оправдался по целому ряду причин, поэтому 705-я передавалась второму экипажу, носителю линейности, который совместно с техэкипажем реализовывал мероприятия межпоходового этапа, обеспечивая заданную боеготовность. Техэкипаж был большой отдельной воинской частью со своим номером и печатью. Давно сформированный, а в отсутствии кораблей незанятый основным предназначением, он превращался в источник рабсилы и неисчерпаемой командировочный резерв для начальства. С появлением кораблей техэкипаж переключился на исполнение основных функций, и тут проявилось его структурное несоответствие – отсутствие персональной привязки к кораблям, опосредованная ответственность и многое другое, что всегда является следствием недоработок на этапе замысла. По сути дела, техэкипажем в ручном режиме управляли штаб и электромеханическая служба соединения, оставляя его командованию вопросы быта и социалистического соревнования. Понимание необходимости его перестройки пришло быстро. Планировалось разделить техэкипаж по числу лодок и лишить статуса отдельной воинской части. Первое удалось, второе - не состоялось из-за нежелания кадровых органов. Но это уже другой сказ. У СЕМИ НЯНЕК... Интерес к проекту у командования всех уровней быстро испарился. Лодки проекта, в силу ранее изложенных обстоятельств, не могли освоить новые районы боевой службы, внести что-то новое в тактику противостояния с вероятным противником, длительно находиться в подледном плавании. Использовались они в Северной Атлантике, поближе к месту базирования. Апофеозом можно считать 1981 год, когда состоялось массовое награждение участников эпопеи. На соединение, вынесшее основную тяжесть освоения проекта, "упало" чуть больше сотни наградных знаков (9 %). Далее начался плавный закат. В начале 1990-х все лодки, за исключением К-123 (находилась на ремонте), вывели из эксплуатации. Эксплуатация 705-го проекта флотом выработала стойкую аллергию к ЯЭУ с жидко-металлическим теплоносителем. В этом состоит главный урок более чем тридцатилетней эпопеи. То, к чему американцы пришли за несколько лет, мы шли три десятилетия. Сейчас вновь предлагается использовать жидкий металл в качестве теплоносителя. Данайцы, несущие эту идею, заверяют о решенных проблемах. Ну, например, биологическая защита станет и тепловым аккумулятором, а посему, мол, покупатели (флот) не будут иметь проблем с базовым обеспечением и т.п. Вместе с тем замысел и реализацию столь сложного инженерного сооружения, как АПЛ проекта 705, следует рассматривать как несомненное достижение советских научной и конструкторской школ, высокой потенции советской оборонной промышленности. Нет вины инженеров, что их усилия направлялись чиновниками в сторону от здравого смысла. Анализируемый проект следует считать энциклопедическим уже потому, что его эксплуатация флотом подтвердила или опровергла разного рода конструкторские, организационные идеи, имеющие до этого только теоретическое обоснование. Еще один урок эпопеи: неординарные системы оружия (такие как 705-я АПЛ) должны проектироваться комплексно с элементами базового обеспечения. Последние должны строиться и осваиваться упреждающе. Для экипажей освоение проекта явилось настоящей инженерной школой, научившей многих решать сложные нетиповые инженерные задачи. С позиции настоящего времени очевиден низкий статус ВМФ как государственного института в 1950-1960-е годы прошлого столетия. Последний оказался неспособен сформировать и отстоять целостную концепцию необходимой лодки, а во многом пошел на поводу различных структур ВПК, предложившего чудо-оружие. Или это кому-то было надо? Еще раз подчеркну: сила флота не в каком-то чудо-оружии, а во взаимосвязанном использовании его родов сил по достижению реально поставленной цели. Пойдем дальше и зададимся вопросом: явилась ли подводная лодка, строящаяся двадцать лет, суррогатом или полноценным боевым кораблем? Ответить невозможно. Ее жизненный цикл начался и окончился в межвоенный период. Вместе с тем задаваться этим вопросом необходимо по одной простой причине – чтобы не повторить эпопеи 705-го проекта. Не теряя смысловой нагрузки, но уходя от термина суррогат (вдруг кто-то обидится), вопрос можно поставить иначе. А является ли полноценной военная техника, строительство которой занимает два десятилетия в условиях, когда смена поколений IT происходит каждые три-пять лет? Ответ за читателем. Сегодня оживление в вопросах отношения к флоту очевидно. Появилась масса разных движений в поддержку флота, как правило, возглавляемых бывшими политработниками, медиа заполнены сообщениями о новом морском оружии. Каким же быть флоту? Старое расхожее суждение о том, что устаревшие военные теории хуже устаревшего оружия сейчас, на этом перепутье, опять актуально. Будут ли учтены уроки строительства океанского флота СССР, и, если да, то какие? Учтут ли очевидную тактику действия флотов НАТО против "берега" ставшую типовой в последние десятилетия? Несколько слов об уроках советского ВМФ. Прежде всего, как уже отмечалось, необходимо принятие законодательной базы по флоту исключающей некомпетентные решения на государственном уровне. В пересмотре и обновлении нуждается кадровая политика флота. Следует понимать, что в этом направлении заложена огромная потенция боеготовности флота. Изменение кадрового подхода потребует изменения военно-морского образования и статуса плавсостава. Высокая аварийность флота в советское время просто забалтывалась. Борьба с аварийностью была имитацией, а ее формы иногда принимали анекдотичный характер. Например, строка из социалистических обязанностей любого матроса звучала так: не иметь аварий и поломок материальной части заведования по своей вине. Аварийностью никогда не занимались серьезно. Еще в 1980-х годах термин "социальный" звучал по-диссидентски, а ведь корни аварийности социальны и не важно, на каком уровне – конструкторском, командном или эксплуатационном будут созданы условия, следствием которых явится авария или катастрофа. Аварийность продукт деятельности (бездеятельности) людей. Она присуща не только флоту, но и другим высокотехнологичным отраслям – энергетике, авиации и т.д. Аварийность интернациональна. Борьба с ней – одно из основных направлений эксплуатации инженерных систем. В различных НИИ, училищах и инстанциях флота работали тысячи ученых – кандидатов и докторов наук. Если вы попытаетесь найти хоть одну диссертационную работу, посвященную аварийности, вас ждет разочарование – не найдете. Почему? Серьезный анализ причин аварийности неизбежно приводил к порокам системы, то есть в зону идеологического табу. Отсутствие научного подхода по изучению феномена аварийности приводило к тиражированию аварийных ситуаций в советском флоте. Невозможно обойти вниманием поведенческую мотивацию личного состава ПЛ и штабов соединений. Суть ее бесконечно проста – скрыть факт аварии (аварийного происшествия, поломки), а если это невозможно, то в докладе уменьшить негативные последствия. На этой волне следовали в Генштаб ВМФ и оптимистические доклады командиров аварийных ПЛ, явно несоответствующие сложившейся ситуации. Редкая информация по какой-либо аварии соответствовала реальному течению событий. В лучшем случае, это была полуправда. Состоявшееся оздоровление государственных институтов, появление финансовых ресурсов на оборонные институты страны опять поднимает вопрос: каким быть флоту? По сути, речь идет о программе кораблестроения. В нашей истории их было несколько. Особо памятны послецусимская и советская. Любая кораблестроительная программа всегда является весьма затратной и долгосрочной. Она должна учитывать геополитические прогнозы, текущее состояние флота, уровень и прогнозы развития науки и экономики и массу других факторов. В текущей ситуации под этими другими факторами мы, прежде всего, должны понимать то обстоятельство, что наш флот длительно, а точнее 70 лет, не принимал участие в боевых действиях. В этом кроется опасность влияния на формирование программы советского адмиральского корпуса, воспитанного в мирное время на идее "океанского" флота СССР. Ситуация, на наш взгляд, усугубляется неадекватным пониманием природы флота как одного из национальных оборонных институтов на многих этажах государственного управления. Сочетание этих факторов, помноженное на аппетиты ВПК, даст такой синергетический эффект, что мы потеряем и флот и казну. Звонок уже прозвучал: после отказа Франции передать "Мистрали" медиа заполнены сообщениями о проектировании ядерного авианосца для ВМФ. ВПК начал маркетинговую атаку. Авторы идеи далеки от понимания того, что должно быть выполнено для того, чтобы авианосная ударная группа на основе этого авианосца была готова решать какие-то военные задачи. Значительных вложений потребуют космический, авиационный и наземный сегменты обеспечения ее деятельности. Корабельный состав обеспечения зон обороны авианосца должен оснащаться ядерной энергетикой, для обладания единым тактическим свойством, иначе в состав группы необходимо вводить быстроходные танкеры. Обеспечение ПВО и ПРО потребует создания комплексов ДРЛО палубного базировании и так далее… Возникает вопрос, а нужны ли нам авианосцы? Мы, что собираемся возвращать Аляску? Защищать колониальные территории? Решили комплекс вопросов гарантированной защищенности районов патрулирования АПЛ, вооруженных баллистическими ракетами? Построили позиционные системы в проливных зонах наших внутренних морей исключающих там действия вероятного противника? Хотим нарушить судоходство противника в Атлантике? Мы что, обладаем потенциальной возможностью экономики СССР и доведем число авианосных ударных групп до американских показателей? Автор не ведает, каким образом формируется кораблестроительная программа ренессанса российского флота, но хорошо понимает, что в условиях отсутствия морского менталитета у верхушки государственного управления, низкого авторитета командования ВМФ, чрезвычайно высокой активности и авантюризма ВПК программа судостроения, мягко говоря, может получиться не той, в которой нуждается страна. Желательно чтобы разработчики программы учли несколько обстоятельств: 1. Необходимы разработка и учреждение установленным порядком комплекса мер законодательного характера по защите ВМФ от некомпетентных решений любого уровня; 2. Океанская зона надолго и весьма добротно обжита вероятным противником. Пытаться конкурировать с ним означает заняться очередной имитацией; 3. Необходимость постоянного наращивания морских стратегических ядерных сил ВМФ. Обеспечение полной недоступности районов патрулирования противником; 4. Флот - это не только корабельный состав, авиация, БРАВ и МП. Это также позиционные донные системы активно-пассивного типа; 5. Установление зоны обороны гостерритории в море (океане) и ее непрерывное увеличение по мере реализации этапов программы; 6. Организация системы ПРО (ПВО) корабельного базирования на ракетоопасных направлениях. Ее интегрирование в систему ПРО (ПВО) министерства обороны; 7. Перестройка кадровой политики ВМФ. Автор С.В. Топчиев Первоисточник

|

|

|

|

|

#3 |

|

|

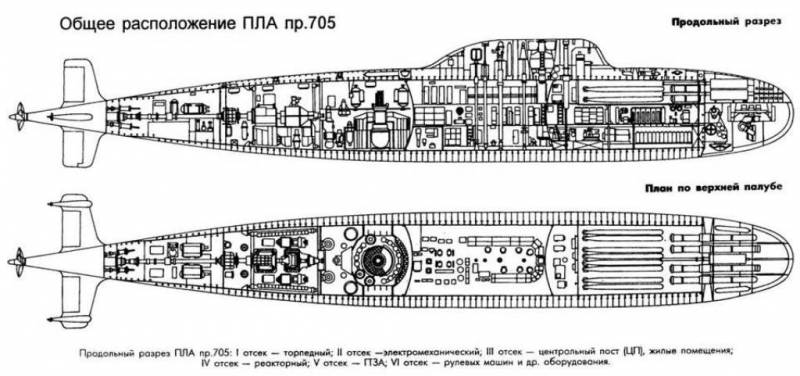

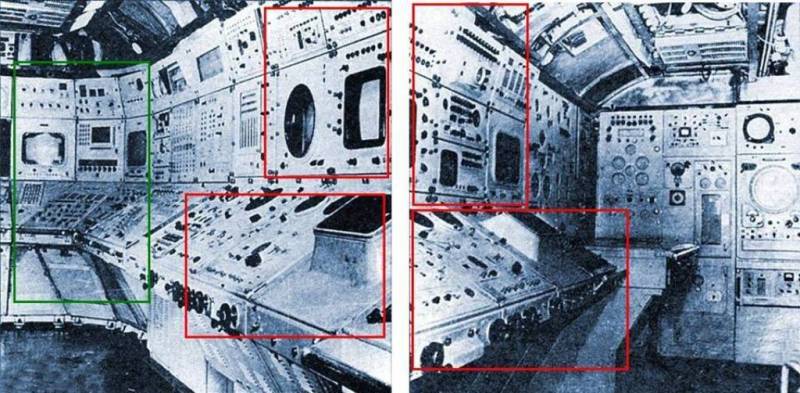

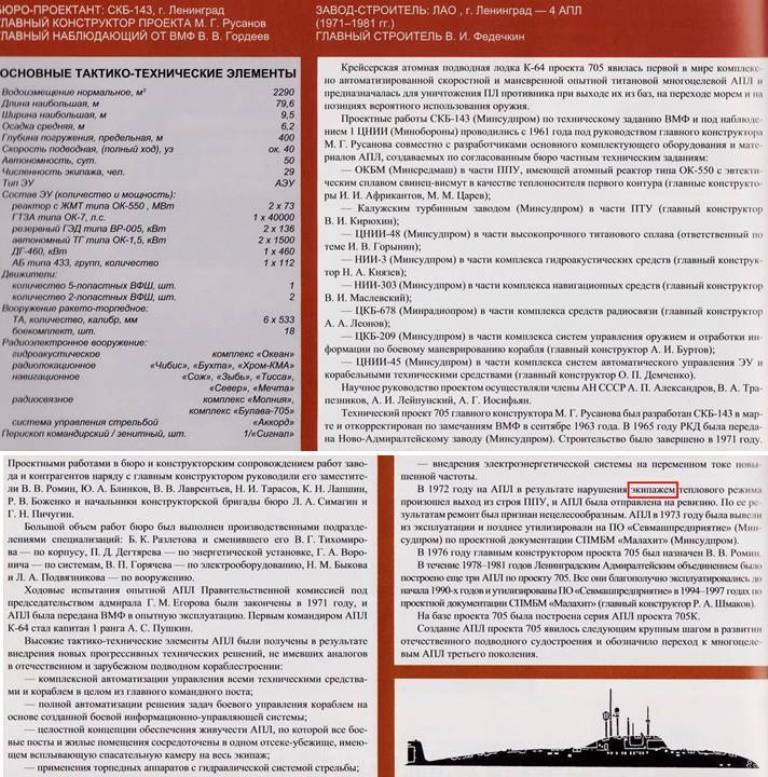

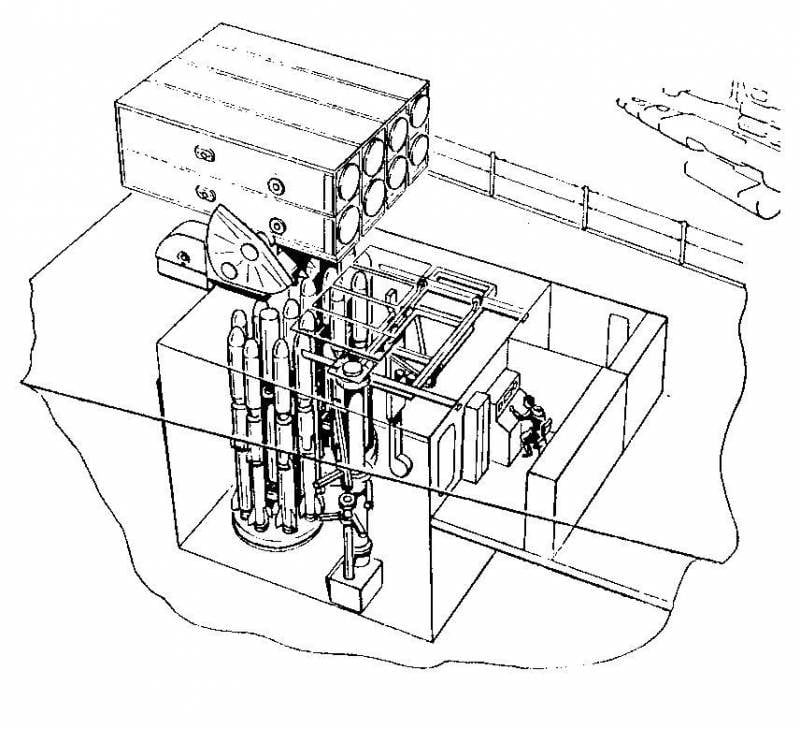

Субмарина-истребитель проекта 705