RUFOR.ORG

»

АТ-1 Авиационная противолодочная торпеда

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 | ||

|

|

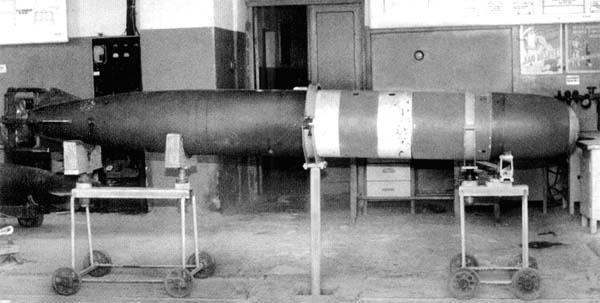

АТ-1 АТ-1 Страна: Россия (СССР) Тип: Авиационная противолодочная ракета Низкие и высотные авиационные торпеды могли применяться против кораблей, судов, портовых сооружений. Но для этого создали уже другие средства и авиационные торпеды получили другую специализацию. В отличие от классических торпед они снабжались системами самонаведения. Первое подобное устройство создал американский инженер С.Гаскинс в начале нашего века Он предложил снабдить торпеду электромагнитной головкой самонаведения, обеспечивающую ее наведение на корабль -цель. Радиус головки самонаведения не превышал 100 м. Идея показалась невероятной, и реализовать ее никто не решился. Более перспективной оказались системы, использующие для наведения акустическое (шумовое) поле корабля. Такую систему предложили в 1927 году советские инженеры. Длительные исследования завершились в 1938 году созданием первой в нашей стране торпеды с акустической системой наведения (АСН). Массу недостатков и недоработок быстро устранить не удалось, и приоритет создания первой торпеды с АСН оказался у Германии. Вслед за неудачной торпедой F-1V ╚Фальке╩ в 1943 году последовала F-5 ╚Цаункениг╩ (╚Королевский забор╩). Она устанавливалась на ПЛ, а затем и на торпедные катера. В самом конце войны в Германии разработали довольно любопытную торпеду ╚Лерхе╩ (╚Жаворонок╩), в которой объединили две системы: телеуправления и самонаведения. Торпеда управлялась с корабля с использованием многожильного кабеля длиной около 6 км, а на конечном участке головкой самонаведения. На вооружение торпеда поступить не успела. Упоминание о ней позволит проследить некоторые последующие направления развития торпедного оружия. Противолодочные торпеды имеют некоторые особенности. После приводнения торпеда выходит из ╚мешка╩ в любом направлении, что и привело к необходимости предусмотреть в их конструкции режим поиска цели по определенной программе, а также (на некоторых торпедах) и устанавливать глубину начального поиска, чтобы создать условия для работы системы самонаведения. Скорость торпеды на этом этапе относительно невысока. За рубежом первые, довольно совершенные образцы авиационных противолодочных торпед были созданы в начале 50-х годов, и в 1953 году торпеда МК-43 поступила на вооружение.  В нашей стране разработка авиационных противолодочных торпед началась в конце 50-х годов под шифром ПЛАТ-1, и в 1962 году самонаводящаяся электрическая противолодочная торпеда АТ-1 (АТ-1М) поступила на вооружение морской авиации. Она предназначена для поражения ПЛ, имеющих скорость до 25 узлов (46,2 км/ч) на глубинах от 20 до 200 м. Торпеда разрабатывалась в двух вариантах: самолетном и вертолет-стабилизирующим парашютом площадью 0,6 м 2 и тормозным -5,4 м 2 , вертолетный вариант имеет два парашюта по 2,5 м 2 каждый. Парашютные системы обеспечивают возможность применения торпеды с самолета с высот 400-2000 м и скорости до 600 км/ч, с вертолета от 20 до 500 м. Глубина моря в районе применения АТ-1 должна быть не менее 60 м (самолетный вариант). Вывод торпеды на заданную глубину начального поиска, которую экипаж устанавливает перед сбрасыванием, обеспечивается системой приводнения, состоящей из разъемного кольца с двумя прикрепленными к нему крыльями с постоянным углом установки, равным 30╟. Крылья раскрываются одновременно с тормозным парашютом. Энергосиловая установка торпеды включает электродвигатель постоянного тока ДП-11М биротативного типа и серебряно-цинковую батарею ТС-4 (содержание серебра около 8 кг). От аккумуляторной батареи получают питание основные потребители: аппаратура самонаведения, управления, неконтактный взрыватель. От воздушного баллона емкостью до 0,7 л давлением 200 кг/см2 осуществляется управление электропусковой аппаратурой торпеды и поддерживается постоянное давление в гидросистеме при работе рулевых машинок. Одновременно с установкой глубины начального поиска подключается электропитание от бортовой сети самолета к приборам управления и аппаратуре самонаведения, гироскопы предварительно выходят на обороты 1400 об/мин, аппаратура самонаведения и неконтактного взрывателя получают подогрев. После отделения от ЛА торпеда переходит на автономное питание, вытяжной парашют вводит в действие стабилизирующий купол, который обеспечивает скорость снижения 100-120 м/с. На высоте 500 м стабилизирующий парашют отделяется, раскрывается основной парашют, скорость снижения уменьшается до 45-55 м/с. При погружении торпеды ее парашютная система отделяется, с помощью крыльев она выводится из ╚мешка╩, после чего последние отстреливаются. Приборы управления выводят торпеду на заданную глубину начального поиска. На глубине 20 м срабатывают гидростатические механизмы контактного взрывателя, и через 25 секунд с момента включения электросхемы торпеды срабатывает дистанционный предохранитель аппаратуры самонаведения, и она приходит в боевое положение. Выйдя на заданную глубину, торпеда начинает выполнять левую поисковую циркуляцию радиусом 60-70 м с угловой скоростью 12╟ в секунду.  Импульсный генератор аппаратуры самонаведения, включаемый в момент срабатывания ее дистанционного предохранителя, поочередно подает через 0,85 с электрические импульсы на верхний и нижний гидрофоны приемно-излучающего устройства. Электрические импульсы преобразуются в ультразвуковые и торпеда, циркулируя на заданной глубине, ╚просматривает╩ водную среду. Одновременно автономным пассивным каналом производится прослушивание шумов цели. При получении отраженного от цели сигнала по активному каналу либо обнаружения пассивным каналом шумов цели управление торпедой в вертикальной плоскости передается блоку вертикального маневрирования, а в горизонтальной -управление продолжается автоматом курса, но маневрирование по командам аппаратуры самонаведения производится с меньшими угловыми скоростями (9╟ в секунду). При прохождении торпеды на расстоянии 5≈6 м от цели ультразвуковые импульсы, излучаемые неконтактным взрывателем и отраженные от цели, вызывают срабатывание исполнительной части неконтактного взрывателя, замыкается цепь на запальные устройства контактных взрывателей, заряд торпеды подрывается. При прямом попадании в цель взрыватели срабатывают от действия инерционных сил. Если точность наведения на цель оказалась недостаточной и акустический контакт с ней потерян, торпеда начинает вторичный поиск, циркулируя в месте потери цели до повторного ее обнаружения. В случае ненаведения по истечении 9 мин контактные взрыватели торпеды срабатывают от действия самоликвидатора и она подрывается. При практическом сбрасывании после прохождения торпедой заданной дистанции или ее переуглубления гидростатический стоповый механизм разрывает цепь питания приборов, аппаратуры и обмотки контактора. Последний размыкает цепь питания силового электродвигателя. Он стопорится, и торпеда, имея положительную плавучесть, всплывает. В момент отключения питания от приборов и аппаратуры торпеды включаются шумоизлучатели, а с подвсплытием торпеды до глубины 7≈5 м срабатывает гидровыключатель и дымовой отметчик, облегчающие ее обнаружение. Испытания торпеды АТ-1 проводились на Черном море и заняли довольно много времени, что объясняется не только необходимостью доработки отдельных узлов, но и сложностью организации и проведения испытаний. Ведь это был первый случай, когда испытывалась авиационная торпеда с фактическим наведением на ПЛ. Специальной ПЛ для такого рода испытаний не было, и применялась штатная лодка пр. 613, винты которой защитили кожухом, а корпус обшили досками. Лучшего решения, по-видимому, не оказалось. Согласно всем заявленным данным торпеда АТ-1 предназначалась для поражения подводных лодок, скорость движения которых не превышает 25 узлов, а глубина до 200 м. Но как показывали расчеты, вероятность поражения ПЛ, имевших скорость порядка 10 узлов (18,5 км/ч), не превышала 10-15% (самолет Бе-12). Впоследствии разработали рекомендации по применению двух торпед серией, а для проверки теоретических положений в 1969 году проводились специальные исследовательские полеты со сбросом торпед на полигоне м. Чауда (Черное море) с самолета Бе-12. Торпеда АТ-1 производилась на заводе ╚Дагдизель╩, выпуск их прекращен в 1970 году, построено 925 торпед. Поисково-прицельные системы вертолетов, в состав которых входят гидроакустические станции, позволяют получить более полную информацию о подводной обстановке в виде пеленга и дальности цели и элементах ее движения. В связи с этим возникла идея разработать для вертолетов противолодочные торпеды с телеуправлением, имея в виду возможность их применения из режима висения. Дальнейшим развитием АТ-1М стала торпеда Т-67 "Стриж" (ВВТ-1) .

|

||

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| авиация |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Противолодочная торпеда Mk.46 (США) | ezup | Торпеды | 0 | 12.10.2019 23:34 |

| Противолодочная торпеда «Sting Ray» (Великобритания) | ezup | Торпеды | 0 | 03.09.2019 21:36 |

| Противолодочная торпеда СЭТ-53 и ее модификации | ezup | Торпеды | 0 | 22.03.2016 10:14 |

| Авиационная противолодочная ракета АПР-3 Орёл-М | ezup | Противолодочные | 0 | 29.10.2013 01:27 |

| Авиационная противолодочная ракета АПР-3 Орёл-М | ezup | Ракеты | 0 | 08.08.2012 00:47 |

Линейный вид

Линейный вид