RUFOR.ORG

»

История создания системы противоракетной обороны КНР в 1960-1970-е годы

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Противоракетная оборона КНР. Первым этапом создания китайской системы противоракетной обороны «Проект 640», стартовавшей во второй половине 1960-х, стало строительство радиолокационных станций Type 7010 и Type 110. Радары Type 7010 должны были обеспечить ранее предупреждение о ракетной атаке, а на Type 110 возлагалась задача точного определения координат и выдачи целеуказания средствам перехвата. В рамках «Проекта 640» было определено несколько перспективных направлений:

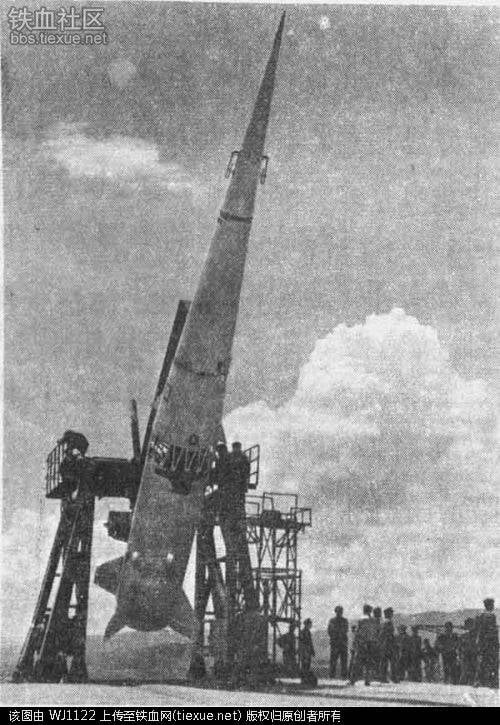

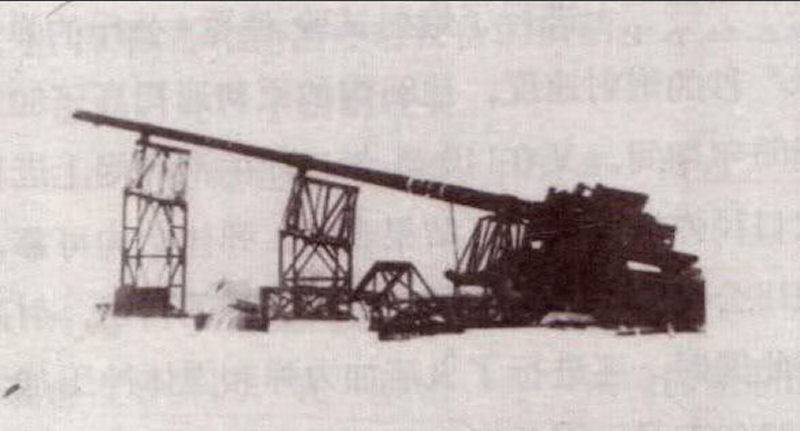

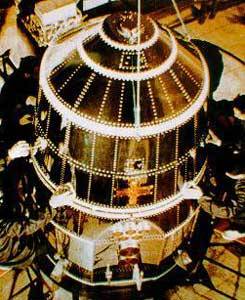

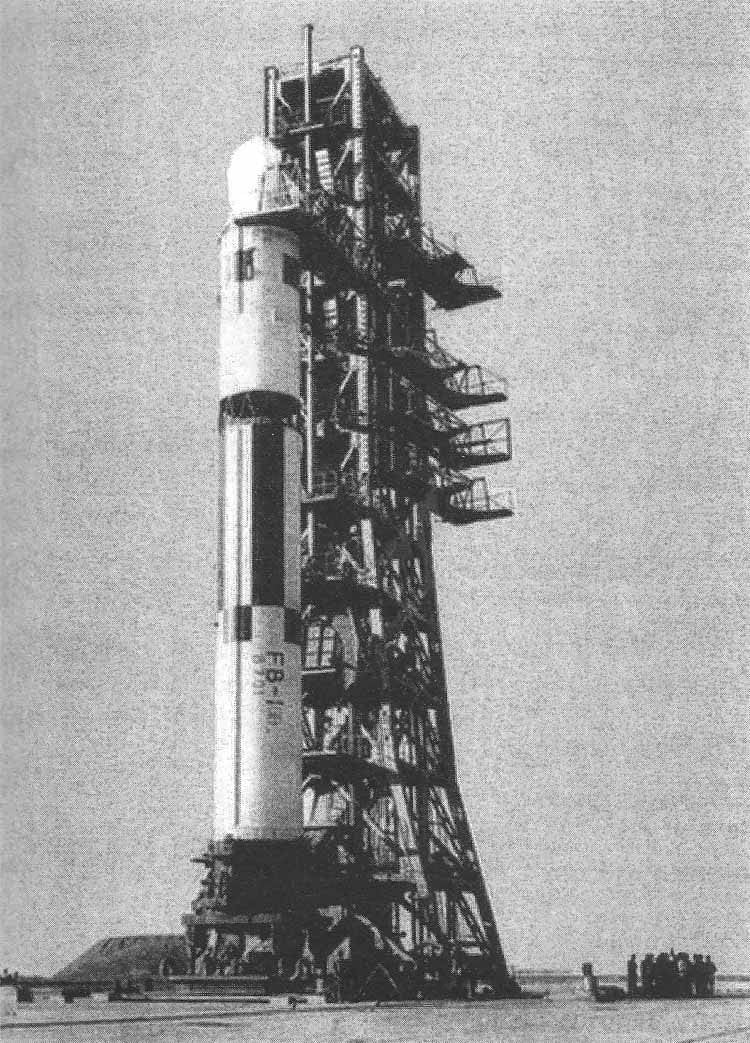

— «Проект 640-1» — создание ракет-перехватчиков; — «Проект 640-2» — противоракетные артиллерийские орудия; — «Проект 640-3» — лазерное ; — «Проект 640-4» — радиолокаторы раннего предупреждения. — «Проект 640-5» — обнаружение боевых блоков при входе их в атмосферу с помощью оптоэлектронных систем и развитие спутников, фиксирующих старт баллистических ракет.  Доставка китайской противоракеты на испытательный полигон Разработка противоракет в КНР Первым китайским противоракетным комплексом стал HQ-3, созданный на базе зенитно-ракетного HQ-1, который в свою очередь являлся китайской копией советского ЗРК СА-75М. Ракета, спроектированная в Китае для борьбы с баллистическими целями, внешне мало отличалась от ЗУР В-750, используемой в составе СА-75М, но была длинней и тяжелей. Однако вскоре выяснилось, что зенитная ракета, созданная для борьбы с аэродинамическими целями на средних и больших высотах, не пригодна для поражения боевых блоков, летящих с гиперзвуковой скоростью. Разгонные характеристики противоракеты не соответствовали необходимым требованиям, а ручное сопровождение цели не обеспечивало требуемой точности наведения. В связи с использованием ряда технических решений ЗРК НQ-1 было решено разработать новый противоракетный комплекс HQ-4.  Ракета-перехватчик комплекса HQ-4 В китайских источниках говорится, что вес ракеты системы ПРО HQ-4 составлял более 3 т, дальность стрельбы — до 70 км, минимальная — 5 км. Досягаемость по высоте – более 30 км. Система наведения комбинированная, на начальном участке использовался радиокомандный метод, на конечном — полуактивное радиолокационное самонаведение. Для этого в состав станции наведения ввели радиолокатор подсвета цели. Поражение баллистической ракеты должно было осуществляться осколочно-фугасной боевой частью массой более 100 кг, с неконтактным радиовзрывателем. Разгон противоракеты на начальном участке осуществлялся твердотопливным двигателем, после чего запускалась вторая ступень, работавшая на гептиле и тетраоксиде азота. Сборка ракет велась на Шанхайском механическом заводе. На испытаниях в 1966 году ракету-перехватчик удалось разогнать до 4М, однако управление на такой скорости было крайне затруднено. Процесс доводки противоракеты шёл очень тяжело. Много проблем возникло с заправкой ядовитым гептилом, утечки которого приводили к тяжелым последствиям. Тем не менее, комплекс HQ-4 удалось испытать стрельбой по реальной баллистической ракете Р-2. Судя по всему, итоги практических стрельб оказались неудовлетворительными, и в начале 1970-х процесс доводки противоракетного комплекса HQ-4 прекратили. После неудачи с HQ-4 в КНР решили создавать с нуля новую противоракетную систему НQ-81. Внешне ракета-перехватчик, известная как FJ-1, напоминала американскую двухступенчатую твердотопливную ракету Sprint. Но в отличие от американского изделия, ракета, созданная китайскими специалистами, в первом варианте имела две жидкостные ступени. Впоследствии первую ступень перевели на твёрдое топливо.  Противоракета FJ-1 Окончательная модификация FJ-1, переданная на испытания, имела длину 14 м и стартовый вес 9,8 т. Запуск происходил с наклонной пусковой установки под углом 30-60°. Время работы основного двигателя составляло 20 с, зона поражения по дальности — около 50 км, высота перехвата — 15-20 км. Бросковые испытания прототипов начались в 1966 году. Доработка противоракет и РЛС управления огнём Type 715 была сильно заторможена «Культурной революцией», к управляемым пускам FJ-1 на противоракетном полигоне в окрестностях Куньмина удалось приступить в 1972 году. Первые испытания закончились неудачно, две ракеты взорвались после начала работы маршевого двигателя. Добиться надёжной работы двигателей и системы управления удалось к 1978 году.  В ходе контрольных стрельб, проведённых в августе-сентябре 1979 года, телеметрической противоракете удалось условно поразить боеголовку баллистической ракеты средней дальности DF-3, после чего было принято решение о развёртывании 24 противоракет FJ-1 к северу от Пекина. Однако уже в 1980 году работы по практической реализации программы ПРО КНР остановили. Китайское руководство пришло к выводу, что национальная система противоракетной обороны обойдётся стране слишком дорого, а её эффективность будет сомнительна. К тому моменту в СССР и США были созданы и приняты на вооружение баллистические ракеты, несущие несколько боевых блоков индивидуального наведения и многочисленные ложные цели. Параллельно с разработкой FJ-1 с 1970 года создавалась ракета-перехватчик FJ-2. Она также предназначалась для ближнего перехвата, и должна была бороться с атакующими боеголовками на дальности до 50 км, в диапазоне высот 20-30 км. В 1972 году было испытанно 6 прототипов, 5 пусков признали успешными. Но в связи с тем, что противоракета FJ-2 конкурировала с FJ-1, вышедшей на стадию сдаточных испытаний, в 1973 году работы по FJ-2 свернули. Для дальнего перехвата боевых блоков баллистических ракет предназначалась FJ-3. Разработка этой противоракеты стартовала в середине 1971 года. Испытания дальнего трёхступенчатого твердотопливного перехватчика шахтного базирования начались в 1974 году. Для повышения вероятности перехвата цели в ближнем космосе предусматривалось одновременное наведение двух противоракет на одну цель. Управление противоракетой должно было осуществляться бортовым компьютером S-7, впоследствии его использовали на МБР DF-5. После смерти Мао Цзэдуна программу разработки FJ-3 прекратили в 1977 году. Работы по созданию противоракетных артиллерийских орудий Помимо ракет-перехватчиков для обеспечения противоракетной обороны локальных районов в КНР предполагалось использовать крупнокалиберные зенитные орудия. Исследования по этой теме велись в рамках «Проекта 640-2» Сианьским электромеханическим институтом.  Первоначально проектировалось 140-мм гладкоствольное орудие, способное послать 18 кг снаряд с начальной скоростью более 1600 м/с на высоту 74 км, при максимальной дальности стрельбы более 130 км. На испытаниях, прошедших с 1966 по 1968 год, экспериментальное орудие продемонстрировало обнадёживающие результаты, но ресурс ствола оказался очень низким. Хотя досягаемость по высоте у противоракетной 140-мм пушки была вполне приемлемой, при использовании снаряда без «специальной» боевой части, даже при сопряжении с РЛС управления огнём и баллистическим вычислителем, вероятность поражения боеголовки баллистической ракеты стремилась к нулю. При этом стоит напомнить, что минимальный калибр серийно выпускавшихся снарядов «атомной артиллерии» составляет 152-155 мм. Расчёты показали, что у 140-мм зенитки в боевой обстановке будет иметься возможность произвести только один выстрел, и даже при развертывании десятков орудий в одном районе и введении в боекомплект конвенционных снарядов с радиовзрывателем приемлемой эффективности в данном калибре достичь не удастся. В связи с указанными обстоятельствами в 1970 году на испытания поступило 420-мм гладкоствольное орудие, которое в китайских источниках упоминается как «Пионер». Вес противоракетной пушки с длиной ствола 26 м составлял 155 т. Масса снаряда 160 кг, начальная скорость более 900 м/с. Согласно информации, опубликованной Global Security, на испытательных стрельбах орудие вело огонь неуправляемыми снарядами. Для решения проблемы крайне низкой вероятности попадания в цель предполагалось использовать снаряд в «специальном исполнении», или активно-реактивный осколочный снаряд с радиокомандным наведением. При реализации первого варианта разработчики столкнулись с возражениями командования «Второго артиллерийского корпуса», который испытывал дефицит ядерных боеголовок. Кроме того, взрыв даже относительно маломощного ядерного боеприпаса на высоте около 20 км над прикрываемым объектом мог иметь крайне неприятные последствия. Создание корректируемого снаряда тормозилось несовершенством производимой в КНР радиоэлементной базы, и перегруженностью институтов «Академии № 2» другими темами. Испытания показали, что электронная начинка корректируемого снаряда способна выдержать ускорение с перегрузкой приблизительно до 3000 G. Использование специальных демпферов и эпоксидного литья при изготовлении электронных плат поднимает этот показатель до 5000 G. С учётом того, что величина перегрузки при выстреле из 420-мм орудия «Пионер» превышала данный показатель примерно в два раза, требовалось создать «мягкий» артиллерийский выстрел и управляемый артиллерийский снаряд с реактивным двигателем. К концу 1970-х годов стало ясно, что противоракетные орудия являются тупиковым направлением и тему окончательно закрыли в 1980 году. Побочным результатом натурных экспериментов стало создание парашютных систем спасения, которые без ущерба для измерительной аппаратуры возвращали снаряды с электронной начинкой на землю. В дальнейшем наработки по системам спасения опытных управляемых снарядов были использованы при создании возвращаемых капсул космических аппаратов. В западных источниках говорится, что технические решения, реализованные в противоракетных пушках, пригодились при создании крупнокалиберного артиллерийского орудия, которое по своему дизайну напоминает иракскую суперпушку «Вавилон». В 2013 году на полигоне, расположенном к северо-западу от города Баотоу, в районе Внутренняя Монголия были замечены два крупнокалиберных орудия, они, по мнению ряда экспертов, могут предназначаться для запуска малогабаритных ИСЗ на низкоорбитальные орбиты и испытания артиллерийских снарядов на высоких скоростях. Лазерное противоракетное оружие При разработке противоракетного оружия китайские специалисты не обошли своим вниманием боевые лазеры. Организацией ответственной за данное направление был назначен Шанхайский институт оптики и точной механики. Здесь же велись работы по созданию компактного ускорителя свободных частиц, который можно было использовать для поражения целей в космосе. Кислородно-йодный лазер SG-1 К концу 1970-х годов наибольшего прогресса удалось достичь в разработке химического кислородно-йодного лазера SG-1. Его характеристики позволяли нанести фатальные повреждения боевому блоку баллистической ракеты на относительно небольшой дистанции, что в основном было связано с особенностями прохождения лазерного луча в атмосфере. Как и в других странах, в КНР рассматривали вариант использования в целях ПРО одноразового рентгеновского лазера с ядерной накачкой. Однако для создания высоких энергий излучения необходим ядерный взрыв мощностью около 200 кт. Предполагалось использовать заряды, размещённые в скальном массиве, но при этом в случае взрыва был неизбежен выброс радиоактивного облака. В итоге вариант с применением наземного рентгеновского лазера отвергли. Разработка искусственных спутников Земли в рамках программы противоракетной обороны Для обнаружения стартов баллистических ракет в Китае в 1970-е годы, кроме надгоризонтных радаров, проектировали ИСЗ с аппаратурой, фиксирующей старт баллистических ракет. Одновременно с разработкой спутников раннего обнаружения, велись работы по созданию активно маневрирующих космических аппаратов, способных при прямом столкновении уничтожать вражеские ИСЗ и боевые блоки МБР и БРСД. В октябре 1969 года на заводе паровых турбин в Шанхае была сформирована конструкторская группа, начавшая проектирование первого китайского разведывательного спутника CK-1 (Chang-Kong Yi-hao No.1). Электронную начинку для ИСЗ должен был изготовить Шанхайский электротехнический завод. Так как быстро создать эффективную оптоэлектронную систему обнаружения факела стартующей ракеты в Китае в то время не могли, разработчики оснастили космический аппарат разведывательной радиотехнической аппаратурой. Предусматривалось, что в мирное время разведывательный спутник будет вести перехват советских УКВ-радиосетей, сообщений, передаваемых по радиорелейным линиям связи и контролировать активность излучения наземных систем ПВО. Подготовку к запуску баллистических ракет и их старт предполагалось обнаруживать по специфическому радиообмену и путём фиксации телеметрических сигналов.  ИСЗ СК-1 На околоземную орбиту разведывательные спутники должны были выводиться при помощи ракеты-носителя FB-1 (Feng Bao-1), которую создали на базе первой китайской МБР DF-5. Все запуски осуществлялись с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.  Ракета-носитель FB-1 на стартовом столе Всего с 18 сентября 1973 года по 10 ноября 1976 года было запущено 6 спутников серии СК-1. Первые два и последний старт оказались неудачными. Срок нахождения китайских разведывательных спутников на низких орбитах составлял 50, 42 и 817 дней. Хотя в открытых источниках нет информации о том, насколько успешными оказались миссии китайских разведывательных ИСЗ серии СК-1, судя по тому, что в дальнейшем упор был сделан на аппараты, осуществляющие фотосъёмку территории потенциального противника, затраты не оправдали полученных результатов. Фактически первые разведывательные спутники, запущенные в КНР, находились в опытной эксплуатации, и являлись своего рода «пробным шаром». Если спутники-шпионы в Китае в начале 1970-х всё же удалось вывести на околоземную орбиту, то создание космических перехватчиков затянулось ещё на 20 лет. Прекращение работ по "Проекту 640" Несмотря на все усилия и выделение очень значительных материальных и интеллектуальных ресурсов, усилия по созданию противоракетной обороны в Китае не привели к реализованным на практике результатам. В связи с этим 29 июня 1980 года под председательством заместителя председателя ЦК КПК Дэн Сяопина состоялось совещание с участием высокопоставленных военных и руководителей крупнейших оборонных организаций. По итогам совещания было принято решение о свертывании работ по «Проекту 640». Исключение сделали для боевых лазеров, радаров СПРН и разведывательных ИСЗ, но масштабы финансирования стали гораздо скромней. К тому моменту ведущие китайские специалисты пришли к выводу о невозможности построения на 100% эффективной системы ПРО. Определённое влияние также оказало заключение между СССР и США в 1972 году Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Основным мотивом свёртывания в КНР программы создания национальной системы ПРО стало требование снижения оборонных расходов и направление основных финансовых ресурсов на модернизацию экономики страны и необходимость повышения благосостояния населения. Тем не менее, как показали дальнейшие события, руководство КНР не отказалось от создания оружия, способного противодействовать ракетному удару, также не прекратились работы по совершенствованию наземных и космических средств раннего предупреждения о ракетном нападении. Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| про |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| История создания системы предупреждения о ракетном нападении в КНР | ezup | Противоракетные системы | 0 | 26.10.2019 18:05 |

| Проект системы противоракетной обороны «Таран» | ezup | ПВО | 0 | 16.02.2016 20:59 |

| История создания системы ПКО и ее перспективы | ezup | ВКО | 0 | 28.03.2015 13:29 |

| Комплекс противоракетной обороны THAAD | ezup | Противоракетные | 0 | 19.12.2013 01:45 |

| История создания одной из первых в стране системы высокоточного оружия | ezup | Тактические РК | 0 | 12.11.2012 09:49 |

Линейный вид

Линейный вид