RUFOR.ORG

»

70 лет первому отечественному ручному противотанковому гранатомёту

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Сегодня при упоминании словосочетания ручной противотанковый гранатомет в голове у многих материализуется изображение РПГ-7. Принятый на вооружение еще в 1961 году гранатомет знаком многим по фильмам, новостным сюжетам из самых разных уголков планеты и компьютерным играм. Однако РПГ-7 был далеко не первым подобным оружием в нашей стране. Еще в 1949 году на вооружение Советской Армии был принят его предшественник – первый отечественный серийный ручной противотанковый гранатомет РПГ-2.

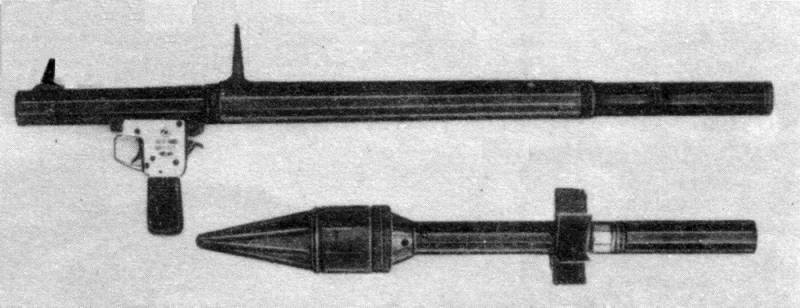

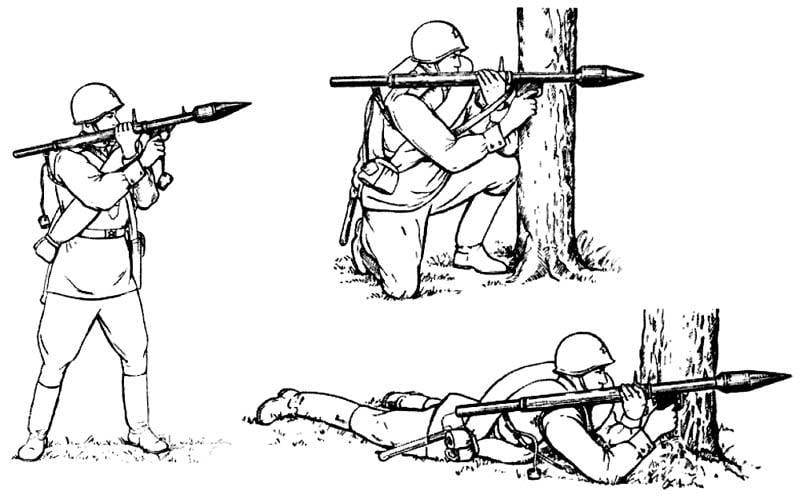

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 От «Панцершрека» к РПГ Предшественники РПГ могли появиться на вооружении Красной Армии еще до начала Великой Отечественной войны. Работы в этом направлении велись на протяжении практически всех 1930-х годов. Одним из первых образцов подобного оружия было 65-мм реактивное ружье, разработанное советским конструктором Сергеем Борисовичем Петропавловским, возглавлявшим Газодинамическую лабораторию. Оружие было перспективным и внешне больше всего напоминало немецкие разработки, появившиеся уже в годы Второй мировой войны, в первую очередь гранатомет «Панцершрек». Советская разработка 1931 года уже содержала ряд важных перспективных элементов: легкие сплавы; возможность стрельбы с плеча; наличие щитка для защиты стрелка от воздействия пороховых газов (немцы додумались до этого не сразу); электрозапал твердотопливного двигателя ракеты. К сожалению, продолжению работ над этим без преувеличения перспективным проектом помешала смерть конструктора в 1933 году, Сергей Петропавловский внезапно скончался от скоротечной чахотки, заболев во время испытаний новых реактивных снарядов в полигонных условиях. Еще одним проектом, который даже на короткий срок был принят на вооружение, являлось 37-мм динамореактивное ружье конструкции Леонида Васильевича Курчевского образца 1932 года. Динамореактивное противотанковое ружье Курчевского было запущено в серийное производство в 1934 году, производство развернули на заводе №7 в Ленинграде. В штатном положении стрельба из оружия велась с треноги, возможность вести огонь с плеча имелась, но это было крайне неудобно. В дальнейшем оружие модернизировалось, в частности треногу меняли на колесный лафет. При этом оружие оставалось ненадежным и обладало рядом технических проблем, которые так и не удалось устранить. В 1937 году Леонид Курчевский попал под жернова сталинских репрессий и был расстрелян. Работы в области создания безоткатных (динамореактивных) орудий были свернуты, а сами пушки в конце 1930-х годов сняли с вооружения.  В результате к моменту начала Великой Отечественной войны самым распространенным противотанковым средством простого советского пехотинца оказались противотанковые гранаты и эрзац-оружие в виде бутылок с зажигательной смесью, а принятые на вооружение и запущенные в серийное производство 14,5-мм противотанковые ружья были далеко не пределом мечтаний, в том числе в плане надежности и эффективности. Хорошее впечатление на советских бойцов и командиров произвели немецкие противотанковые 88-мм гранатометы RPzB. 43 «Офенрор» и RPzB. 54 «Панцершрек», на создание которых немцев вдохновили захваченные в Северной Африке американские гранатометы «Базука». При этом приделать к «шайтан-трубе» защитный щиток немцы догадались только в 1944 году, собственно это нововведение и было главным отличием «Панцершрека» от «Офенрора». Захваченные Красной Армией в товарных количествах противотанковые гранатометы и гранаты к ним, равно как и более простые и распространенные фаустпатроны, активно использовались уже в боях против немецких частей, но собственных подобных разработок Красная Армия до конца войны так и не получила. В то же время использование большого количества трофейных гранатометов и полученных по Ленд-лизу ограниченных партий гранатометов американского и британского производства позволило хорошо ознакомиться с их конструкцией, выработать тактику применения, узнать сильные и слабые стороны оружия. А полученный опыт и конструкторские решения использовать в дальнейшем при создании собственных образцов противотанкового оружия. Необходимость в создании собственных моделей противотанковых гранатометов понималась всеми, в первую очередь специалистами ГАУ, которые выдали задание на создание отечественного динамореактивного гранатомета (но не одноразового, а многократного использования) еще в годы войны. Испытания первого советского ручного противотанкового гранатомета, получившего обозначение РПГ-1, проходили в 1944-1945 годах. Доработка данной модели так и не была завершена, поэтому на вооружение гранатомет не принимался.  Немецкие солдаты с «Панцершреком» В 1947 году советская промышленность представила более удачную версию нового оружия – гранатомет РПГ-2. Его созданием занимались специалисты конструкторского бюро ГСКБ-30 Министерства сельскохозяйственного машиностроения (до этого КБ принадлежало Наркомату промышленности боеприпасов), общее руководство работой осуществлял А. В. Смоляков. В ходе работ советскими конструкторами был создан 40-мм гранатомет и 80-мм надкалиберная граната для него, оснащенная стартовым пороховым зарядом. Проведенные полигонные испытания подтвердили эффективность нового гранатомета, и уже в 1949 году оружие было принято на вооружение Советской Армии под обозначением Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2, а граната к нему получила обозначение ПГ-2. Конструктивные особенности РПГ-2 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 представлял собой динамореактивную систему многоразового применения. Конструктивно оружие состояло из мощного ствола, который позволял стрелку многократно использовать гранатомет, ударно-спускового механизма куркового типа, который размещался в пистолетной рукоятке управления огнем, и самой кумулятивной гранаты. Ствол гранатомета производился из стального трубного проката и был нарезным. Для предохранения от засорения землей на казенную часть ствола навинчивался предохранитель. Это позволяло стрелку случайно уткнуть гранатомет в грунт без каких-либо последствий для дальнейшего использования. Для того чтобы избежать ожогов рук в момент выстрела на стволе ручного гранатомета специально устанавливались накладки из дерева. Снизу к стальному стволу приваривались ушки, предназначенные для крепления УСМ, а сверху – основания мушки и прицельной рамки. На РПГ-2 конструкторы установили ударно-спусковой механизм куркового типа с бойковым механизмом. Такое решение обеспечивало оружию высокий уровень надежности и простоту выстрела.  Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 Стандартные прицельные приспособления позволяли гранатометчику уверенно поражать цели на дистанции до 150 метров. Прицельное приспособление открытого типа состояло из откидной прицельной рамки и откидной мушки. На прицельной рамке было три окна, предназначенных для прицеливания на 50, 100 и 150 метров соответственно. В 1957 году прицельные возможности оружия были существенно расширены за счет введения нового ночного прицела НСП-2. Гранатомет, оснащенный ночным прицелом, получил название РПГ-2Н. Для ведения огня из гранатомета РПГ-2 использовалась 82-мм противотанковая кумулятивная граната ПГ-2, которая позволяла поражать цели с бронированием до 180-200 мм, при этом граната обладала очень небольшой скоростью полета – всего 84 м/с. Противотанковая кумулятивная граната состояла непосредственно из кумулятивной боевой части, донного взрывателя, стабилизатора и порохового заряда. Граната была динамореактивной, выстрел производился по безотактной схеме. На стабилизаторе противотанковой гранаты имелось 6 гибких перьев, в походном положении перья были свернуты вокруг трубки, разворачивались они только после того как граната покидала ствол в момент выстрела. Стартовый пороховой заряд крепился к самой гранате при помощи резьбового соединения. Пороховой заряд представлял собой бумажную гильзу, которую заполняли дымным ружейным порохом (образующееся после выстрела дымное облако демаскировало позицию гранатометчика). В гранате конструкторы реализовали функцию дистанционного взведения взрывателя, что обеспечивало безопасность стрелка в момент выстрела.  Используемая кумулятивная граната обладала одинаковым поражающим действием на всех доступных дистанциях стрельбы. Хотя эффективно поражать движущиеся бронированные цели на дистанции более 100 метров было очень сложно, в том числе из-за малой скорости полета гранаты. Малая скорость полета напрямую влияла на точность стрельбы, которая сильно зависела от погодных факторов и скорости ветра, в первую очередь бокового. Отчасти это компенсировалось достаточно высокой скорострельностью оружия, стрелок мог перезарядить гранатомет и повторно обстрелять цель. Возможности гранатомета РПГ-2 На момент принятия на вооружение гранатомет РПГ-2 представлял собой грозное и достаточно совершенное оружие, которое существенно повышало возможности простого пехотинца по борьбе с бронетехникой противника. Прицельные приспособления позволяли поражать цели, находящиеся на удалении до 150 метров от стрелка. При этом с помощью РПГ-2 можно было бороться не только с танками, самоходными установками, бронетранспортерами противника, но и стационарными целями, к которым относили бронеколпаки и полевые укрепления, также из него можно было вести огонь по амбразурам дотов. По штатному расписанию новый ручной противотанковый гранатомет РПГ-2 должен был иметься в каждом мотострелковом отделении, расчет гранатомета состоял из двух человек: самого стрелка-гранатометчика и подносчика боеприпасов. Сам стрелок переносил гранатомет, ЗИП и три гранаты к нему в специальном вьюке, его помощник еще три гранаты. Также помощник был вооружен автоматическим оружием и мог прикрыть своим огнем гранатометчика.  Возможности оружия позволяли эффективно бороться с танками противника, с которыми солдат мог встретиться в бою в те годы. Максимальное бронепробитие достигало 200 мм, тогда как толщина брони наиболее массовых американских танков M26 «Першинг» и пришедших ему на смену танков M46 «Паттон» и M47 «Паттон II» не превышала 102 мм. На долгие годы именно РПГ-2 стал самым широко применяемым в Советской Армии противотанковым гранатометом. Из-за своей надежности, простоты конструкции и небольшой цены оружие стало очень массовым и широко поставлялось на экспорт в союзные СССР страны. Гранатомет стал участником локальных войн и конфликтов 1950-1960-х годов, в частности широко применялся северовьетнамскими войсками против американцев в годы вьетнамской войны.

|

|

|

|

|

#2 |

|

Наш спонсор |

Раз пошла об этом речь, не могу не вспомнить создателя РПГ-7 Фирулина Валентина Константиновича, которому в этом году исполнилось бы тоже 100 лет.

Вехи жизни Ивановский химико-технологический институт по специальности «технология порохов», МВТУ им.Баумана, защита диссертации по исследованию работы реактивных боеприпасов и, соответственно, звание кандидата технических наук. Работал на заводах Смоленска, в подмосковных Люберцах. В 1947 году был переведен в КБ-3 (ныне АО «КНИИМ»). В это время здесь работала группа немецких специалистов, вывезенных из Германии. Они не справились с поставленной перед ними задачей создания противотанковых гранатометов. Параллельно над этой же проблемой работали советские конструкторы. Здесь-то и пригодились знания Валентина Константиновича. В годы его работы в должности ведущего конструктора, начальника отдела реактивного вооружения были возобновлены работы по созданию реактивной системы с повышенными эксплуатационными и боевыми характеристиками для вооружения пехоты. Пришлось преодолеть немало трудностей, пока не было найдено верное и надежное решение, при котором обеспечивалась надежная стабилизация гранаты в полете. Главным разработчиком был руководитель работ В.К.Фирулин. В 1958 году руководитель конструкторской группы был переведен ведущим конструктором по разработке ручного гранатомета РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В в ГНПП «Базальт» (Красноармейский филиал). Уже в 1961 году гранатометный комплекс был принят на вооружение. Впервые для гранатометных средств ближнего боя была разработана и реализована конструктивная схема активно-реактивного выстрела. Это позволяло не только существенно увеличить дальность стрельбы, но и вывести отечественные гранатометы на первое место в мировой практике. За разработку ручного гранатомета РПГ-7 с выстрелом ПГ-7В Фирулин и его соратники в 1964 году получили звание лауреатов Ленинской премии. Конструкция этого вида оружия оказалась настолько удачной, что после принятия его на вооружение оно практически ни разу не подвергалось значительным доработкам. Сегодня РПГ-7 состоит на вооружении более чем в 100 странах.  Полный текст |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| стрелковое оружие |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету | ezup | Гражданская авиация | 0 | 08.06.2019 19:54 |

| МС-21 готовится к первому испытательному полету | ezup | Гражданская авиация | 0 | 04.05.2017 18:14 |

| Панды радуются первому снегу | ezup | Фауна | 0 | 27.01.2016 19:11 |

| Самому первому сайту в интернете исполнилось 25 лет | ezup | Новости IT технологий | 0 | 30.12.2015 22:45 |

| Сегодня - 80 лет первому советскому телевизору | den_fan | Интересное | 0 | 10.05.2012 22:22 |

Линейный вид

Линейный вид