RUFOR.ORG

»

Поэма о Максиме. Ретроспектива. Часть 8. Пулемёты Норденфельда и Гарднера

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Инерционность сознания – страшная вещь, но она же еще и оберегает человечество от лишних расходов. Да, новое всегда интересно, но старое привычнее. На его освоение уже ушла нервная энергия, а значит были потрачены силы и еда. Тут бы как раз и наслаждаться результатом, как вдруг опять появляется нечто новое, и его опять надо осваивать, напрягать голову, а это тяжело, да и хлопотно. Вот и придумывают люди разные оправдания своему нежеланию учиться, это самое новое принимать и жить с ним.

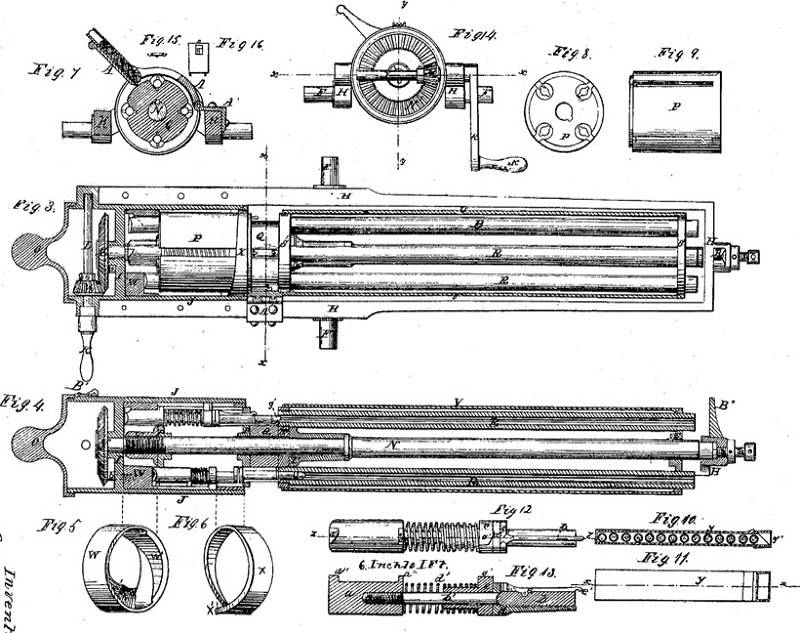

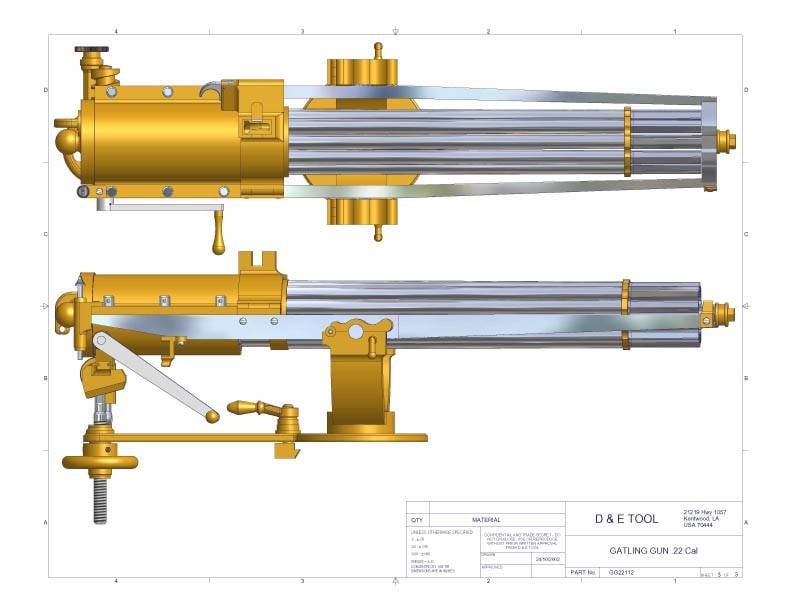

«Пулемет» Пальмкранца на борту корабля. Один матрос наводит, другой вращает рукоятку привода. Так было и с пулеметом Максима. Казалось бы, ясно, какие перспективы сулит его применение и какие возможности открывает, но… «сложно», «дорого», ну и так далее. Сколько людей, столько и объяснений, почему эту новинку использовать не следует. Кроме того, на пути созданного им новшества встали конкуренты. Им было понятно, что высокая скорострельность – это хорошо. Однако они тут же постарались убедить общественность, что добиться ее можно и более традиционными и привычными способами, не прибегая к сложной автоматике. В результате в пику Максиму словно грибы после дождя в конце XIX и начале XX века начали появляться проекты все новых и новых пулеметов с ручным приводом – все еще куда более привычным. К тому же многим конструкторам хотелось не только заработать на новых видах оружия, но и обойти Максима, показать, что и они тоже могут сделать «машинку» не хуже, чем он.  Устройство митральезы Гатлинга. Сложность конструкции бросается в глаза.  Митральеза Гатлинга для тумбовой установки. Одним из таких инженеров-оружейников стал швед Х. Пальмкранц, в 1897 году предложивший свой вариант оружия с высокой скорострельностью и по традиции с несколькими стволами и механическим, ручным приводом. Пятиствольная револьверная пушка Гочкиса с вращающимся блоком стволов. По сути, Пальмкранц занялся ничем иным, как совершенствованием известных до него митральез, и прежде всего, митральезы Гатлинга. Только у нее было шесть стволов и все они вращались, а в самом распространенном варианте пулемета Пальмкранца их было всего четыре с общей ствольной коробкой и отдельными затворами у каждого ствола, которые монтировались в ряд на едином лафете. Тот в свою очередь монтировался на тумбовой установке с «артиллерийского» вида колесами, имевшей для наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях необходимые приспособления. И это опять же никого не удивило. Все точно это же самое имелось и у других митральез. Тем не менее ему удалось упростить конструкцию митральезы Гатлинга таким образом, что на какое-то созданный им «пулемет» стал конкурентом пулеметов Максима. Схема устройства пушки Гочкиса. И вот что ему удалось при этом придумать: у каждого ствола его пулемета вне зависимости от их числа имелся собственный затвор. Это был цилиндр, движущийся возвратно-поступательным образом внутри ствольной коробки по направляющим. Внутри затвора находился ударник и боевая пружина. В движение затворы приводились с помощью тяг, соединенных с коленчатым валом. Тот имел рукоятку для вращения, находившуюся справа на боковой поверхности ствольной коробки. На валу были насажены диски, служившие маховиками, на которых имелся выступ чечевицеобразной формы. Выступ находился внутри детали в виде перевернутой буквы «П», крепившейся на затвор сзади. При вращении он заставлял затвор двигаться вперед-назад. При этом происходило взведение ударника и одновременно специальным рычагом с зубом-зацепом он же при вращении и спускался.  Пятиствольная корабельная установка Пальмкранца. За один полный оборот каждый ствол делал один выстрел. Если бы выступы всех дисков находились в одной плоскости, все четыре ствола стреляли бы залпом. Но при этом отдача была бы слишком высока и положение выступов было рассагласовано таким образом, что стволы стреляли попеременно. Теперь за пол-оборота рукояти происходило два залпа, а за полный оборот все стволы пулемета делали по выстрелу. Четырехствольная установка на колесном станке. Ну, а работала эта механика следующим образом: прицелившись, стрелок вращал эту рукоятку, вращая при этом и коленчатый вал. Как только вал с ликами начинал вращаться, затворы поочередно отходили назад, а патроны из общего для всех стволов магазина под собственным весом проваливался вниз на линию досылания. Затем затворы также поочередно заталкивали патроны в патронники, а в крайней передней точке своего движения выступы на диске спускали ударники. Происходили выстрелы, затем происходила экстракция стреляных гильз и все повторялось. Система была вполне работоспособной, а кроме того, удобна тем, что скорострельность ее легко повышалась простым увеличением количества стволом: два ствола – одна скорострельность, четыре – другая, а если поставить в ряд десять стволов, то она вырастит и еще больше. Правда, чем больше стволов – тем больше и вес дисков на вале, и инерционность системы, то есть вращение рукоятки 10-ствольного пулемета было бы очень утомительным для стрелка. Ну, а с другой стороны, если поставить вместо рукоятки обычный электродвигатель, то скорострельность такой системы могла бы возрасти в разы, ну а вес и усложнение конструкции для тех же корабельных установок большой роли бы не играли! Схема устройства затворной группы Пальмкранца. Обрадованный своим успехом, Пальмкранц принялся теперь за совершенствование конструкции пулемета. Причем интересно, что развитие ее пошло у него по двум направлениям: первый – это увеличение числа стволов, и второй – увеличение их калибра. При этом пулеметы с количеством стволов более пяти получили специальный механизм, позволявший разводить стволы в стороны и создавать таким образом настоящий веер из пуль, разлетавшихся в одной плоскости. За счет отклонения стволов на дистанции в 300 метров можно было сдвинуть точку прицеливания ствола вбок больше, чем на метр, и тем самым существенно повысить плотность огня. Что же касается калибра, то различные образцы пулеметов Пальмкранца могли использовать боеприпасы калибром от 7,69 и до 25,4 мм, что превращало их в малокалиберные орудия. Но крупнокалиберные образцы как-то не прижились, хотя и оказывали сильное разрушающее воздействие на тогдашние миноносцы и минные катера. Не стали также массовыми и варианты с количеством стволов более пяти. Великобритания, например, заказывала главным образом трех-, четырех- и пятиствольные установки калибров .303 и .45. Примечательно, что Пальмкранц разработал для своего пулемета и специальный бронебойный патрон со стальным сердечником в носовой части пули. Схема двуствольного пулемета. Вид сверху и сбоку. Работа Пальмкранца вызвала интерес крупного бизнесмена Т. Норденфельта, который сначала профинансировал завершение работы над пулеметом, а затем организовал его серийное производство на своей фабрике… «Максим-Норденфельт», дав ему название «пулемет Норденфельта». Всячески расхваливая простоту, дешевизну и эффективность своих «пулеметов», Норденфельт сумел в 1898 году продать его английским военным, которым это оружие показалось более привычным, нежели пулемет Х. Максима. Их начали устанавливать прежде всего на корабли британского флота, после чего и другие европейские страны заинтересовались новинкой. Сказался, видимо, авторитет Британии, то есть, то, что хорошо англичанам – будет хорошо и для нас! В общем, к началу XX века выпуск этих пулеметов на заводе «Максим-Норденфельт» приобрел массовый характер. Устройство магазинов к пятиствольному пулемету. Положительным в конструкции пулемета Пальмкранца было то, что он был прост и, вследствие этого, относительно дешев. В то же время ствольная коробка большого размера и плоский блок стволов превращали его в достаточно громоздкое оружие. По весу он, правда, ненамного превосходил пулемет Максима, но сильно проигрывал ему в удобстве применения. Одному стрелку было неудобно одновременно и вести огонь, то есть вращать рукоятку, и наводить пулемет на цель. Ну и потом, скорострельность… Если даже ранние версии пулемета Максима могли делать по 600 выстрелов в минуту, то пулемет Пальмкранца, даже имея 10 стволов, больше 400 выстрелов не давал. По этой причине очень скоро их стали снимать с вооружения, а к началу 1910 года сняли их окончательно. Правда, их изображения остались чуть ли не во всех военных энциклопедиях и книгах о флоте… Продолжение следует…

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| стрелковое оружие |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Поэма о Максиме. Ретроспектива. Часть 9. Пулемёты Гарднера, Норденфельда и Бахадура Рана | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 07.10.2018 00:30 |

| Поэма о Максиме. Ретроспектива. Часть 6. От Монтиньи до Гочкиса | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 07.06.2018 16:24 |

| Поэма о Максиме (часть 4) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 05.06.2018 17:55 |

| Поэма о Максиме (часть 2) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 16.05.2018 15:00 |

| Поэма о Максиме (часть 1) | ezup | Огнестрельное оружие | 0 | 04.05.2018 11:40 |

Линейный вид

Линейный вид