RUFOR.ORG

»

Противотанковые средства американской пехоты (часть 3)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

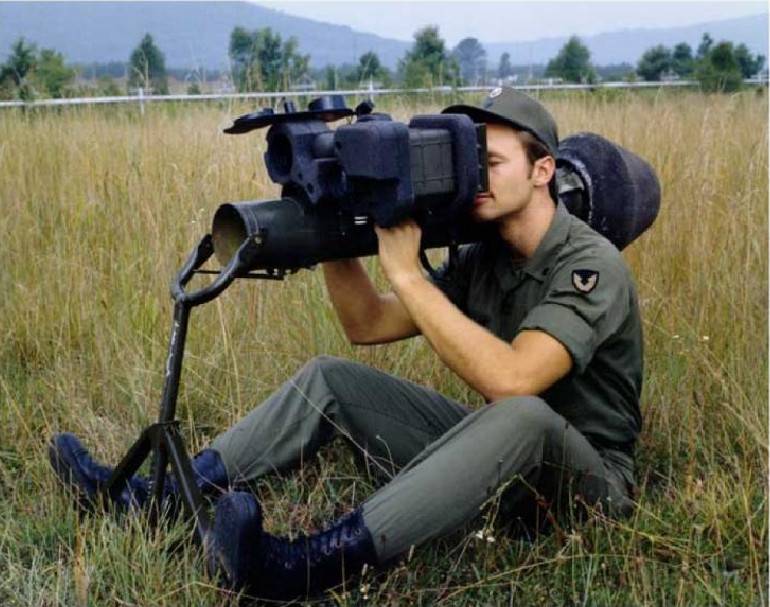

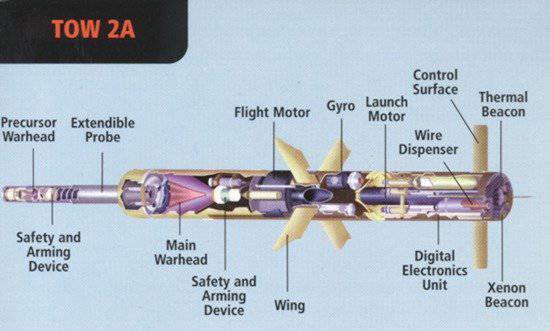

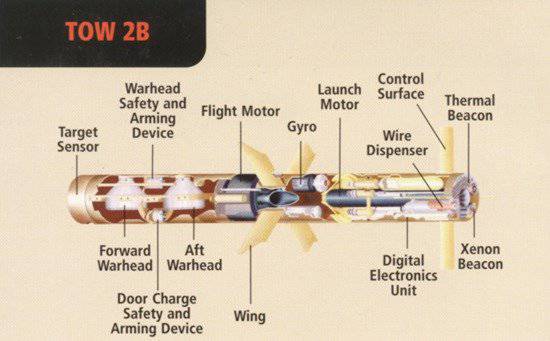

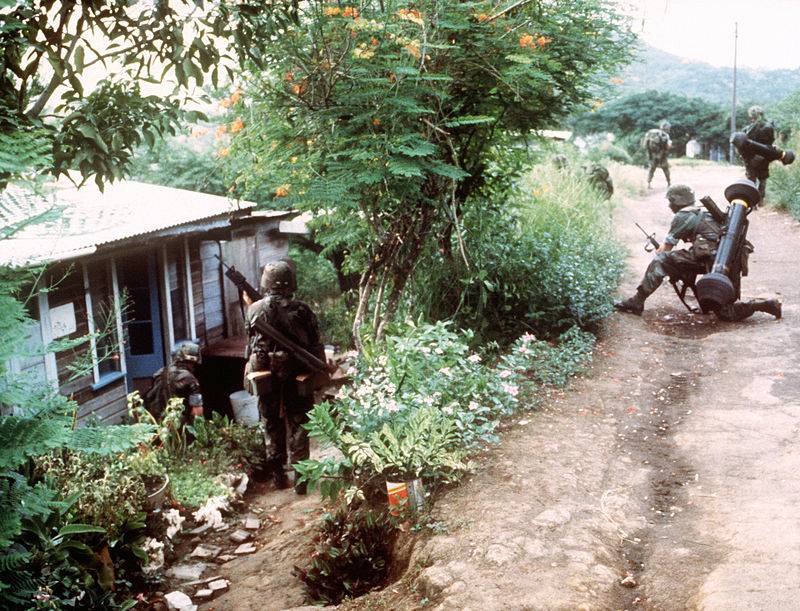

Благодаря успехам, достигнутым в области миниатюризации полупроводниковых элементов и совершенствованию полуавтоматических систем наведения, примерно через полтора десятилетия после окончания Второй мировой удалось создать достаточно компактные противотанковые управляемые ракетные комплексы, пригодные для переноски силами расчёта. Первым управляемым противотанковым ракетным комплексом, используемым американской армией, стал Nord SS.10, разработанный во Франции. Данный ПТРК с 1960 года выпускался по лицензии компанией General Electric. Управляемая по проводам ПТУР наводилась вручную по методу трёх точек (прицел — ракета — цель). Команды управления передавались от джойстика на поверхности управления, установленные на задних кромках крыльев ПТУР. Слежение за ракетой в полёте осуществлялось по трассеру. Ракеты доставлялась на позицию в лёгкой жестяной коробке, которая также служила пусковой установкой. Масса ракеты вместе с коробкой составляла 19 кг, что позволяло переносить ПТУР силами расчёта. Длина ракеты - 850 мм, размах крыла – 750 мм. Кумулятивная 5 кг боевая часть могла пробить по нормали 400 гомогенную броню.  ПТУР SS.10 на пусковой установке Первая противотанковая ракета, принятая на вооружение в США, имела не слишком впечатляющие боевые характеристики. Дальность пуска находилась в диапазоне 500-1600 м. При максимальной скорости полёта управляемой вручную с помощью джойстика ПТУР 80 м/с, вражеский танк имел неплохие шансы увернуться от ракеты. Хотя производство ракет SS.10 под обозначением MGM-21 было налажено в США, их эксплуатация в американских вооруженных силах носила опытный характер. В 1961 году в США приняли на вооружение французский ПТРК Nord SS.11. Для начала 60-х комплекс SS.11 обладал неплохими характеристиками. Кумулятивная боевая часть ракеты массой 6,8 кг пробивала 500 мм броню. При максимальной скорости полёта 190 м/с предельная дальность стрельбы составляла 3000 м. В среднем, хорошо тренированный оператор наведения на полигоне 10 ракетами поражал 7 целей.  ПТУР SS-11 Однако в качестве пехотного противотанкового средства противотанковый ракетный комплекс SS-11 в американской армии не прижился. В первую очередь это было связано с массой и габаритами аппаратуры наведения и ракет. Так, управляемая ракета при длине 1190 мм и размахе крыла 500 мм весила 30 кг. В связи с этим ракеты, получившие в США обозначение AGM-22 и выпускавшиеся по лицензии, ограниченно устанавливались на автомобили повышенной проходимости, бронетранспортёры и вертолёты. Кроме того, эффективность применения ПТУР в боевой обстановке оказалась намного хуже, чем результаты, показанные на полигоне. В 1966 году во Вьетнаме из 115 ракет, запущенных с вертолётов UH-1В Iroquois, в цель попало только 20. Столь удручающая статистика боевого применения объясняются тем, что точность наведения ПТУР первого поколения напрямую зависит от натренированности и психоэмоционального состояния оператора. В связи с этим американские военные пришли к выводу, что несмотря на простоту реализации ручной системы управления ракетой, его эффективность в боевой обстановке не очевидна и требуется переносной комплекс с полуавтоматической системой наведения. В 1962 году во Франции были закуплены 58 ПТРК ENTAC, получившие в американской армии обозначение MGM-32A. Конструктивно этот комплекс имел много общего с ПТРК SS.10, но обладал лучшими характеристиками. ПТУР массой 12,2 кг и длиной 820 мм имела размах крыла 375 мм и несла 4 кг боевую часть, способную пробить 450 мм броню. Ракета с максимальной скоростью полёта 100 м/с была способна поражать цели на дальности 400-2000 м.  Размещение на боевой позиции ПТУР ENTAC ПТУР доставлялась на позицию в металлическом ящике. Этот же самый ящик служил одноразовой пусковой установкой. Для подготовки к пуску передняя крышка своеобразного транспортно-пускового контейнера откидывалась и с помощью двух проволочных опор пусковая установка устанавливалась под углом около 20° к горизонту. Сама ракета при этом наполовину выступала из ящика. К станции наведения на позиции могло быть подключено до 10 ракет. Также существовал вариант строенной пусковой установки на тележке, которую можно было перевозить силами расчёта.  Строенная буксируемая пусковая установка ENTAC в экспозиции французского Музея Сомюр В 1963 году большая часть ПТРК MGM-32A была направлена в распоряжение американского военного контингента, дислоцированного в Южной Корее. В начальный период войны во Вьетнаме управляемые ракеты MGM-32A имелись на вооружении 14-го пехотного полка. Все имеющиеся запасы ПТУР французского производства были израсходованы к концу 1969 года. Во время пусков ни одного танка противника поражено не было, ракеты применялись для обстрела позиций противника. В 1970 году на вооружение поступил ПТРК BGM-71 ТOW (англ. Tubе, Opticall, Wire – что можно перевести как ракета, запускаемая из трубчатого контейнера с оптическим наведением, управляемая по проводам). После завершения войсковых испытаний, в 1972 году начались массовые поставки противотанковых комплексов в войска.  Прототип ПТРК TOW, представленный в 1964 году В ПТРК, созданном компанией Hughes Aircraft, реализовано командное полуавтоматическое наведение. Но в отличие от SS.11 после пуска ПТУР ТOW оператору было достаточно удерживать центральную марку на цели до попадания ракеты. Команды управления передавались по тонким проводам.  Ранний вариант ПТРК BGM-71 ТOW Пусковая труба ПТУР длиной 2210 мм и аппаратура наведения крепятся на треножном станке. Масса ПТРК в боевом положении – около 100 кг. Судя по всему, на технический облик 152-мм пусковой установки M151 и способ заряжания картриджа управляемой ракеты оказали большое влияние уже состоящие на вооружении безоткатные орудия.  По сравнению с советскими ПТРК второго поколения, которые также имели полуавтоматическую систему наведения с передачей команд по проводам, американский комплекс ТOW, предназначенный для использования в качестве противотанкового средства батальонного звена, был излишне громоздок и тяжел.  Хотя впоследствии длину пусковой установки М220 модернизированных вариантов ПТРК ТOW несколько сократили, габариты и масса американского комплекса существенно больше, чем у большинства ПТРК, созданных примерно в те же годы в других странах. В связи с этим, ПТРК TOW, формально считающийся переносным, фактически является возимым, и в основном размещается на различных самоходных шасси. Базовая модификация управляемой ракеты BGM-71A весила 18,9 кг и имела длину 1170 мм. Скорость полёта – 280 м/с. Дальность пуска - 65-3000 м. Кумулятивная боеголовка массой 3,9 кг могла пробить 430 мм бронелист. Этого было вполне достаточно для поражения советских танков первого послевоенного поколения с гомогенной бронёй. ПТУР BGM-71A Сразу после вылета ракеты из ствола в её средней и хвостовой части раскрываются четыре подпружиненных крыла. Кумулятивная боеголовка размещена в передней части ракеты, а блок управления и двигатель - в задней и средней. В процессе наведения оператор должен всё время удерживать марку оптического прицела на цели. В задней части ракеты находится ксеноновая лампочка, служащая источником длинноволнового инфракрасного излучения, по которому система наведения определяет местоположение ракеты и вырабатывает команды, выводящие ПТУР на линию визирования. Сигналы от процессора передаются на систему управления ракеты по двум проводам, разматываемым с катушек в задней части ракеты. В случае обрыва провода ракета продолжает полет по прямолинейной траектории. Совершенствование противотанковых ракет семейства BGM-71 велось в направлении увеличения дальности пуска и величины бронепробиваемости и внедрения новой более компактной и надёжной электронной элементной базы. На модификации BGM-71C (Improved TOW), принятой на вооружение в 1981 году, благодаря использованию более эффективной БЧ бронепробиваемость доведена до 600 мм. Вес самой ракеты увеличился на 200 г. Благодаря использованию более эффективного реактивного топлива и увеличенной длине управляющего провода максимальная дальность пуска составила 3750 м. Отличительной особенностью ПТУР BGM-71C стала дополнительная штанга, установленная в носовом обтекателе. В середине 70-х советские танковые дивизии, дислоцированные в Западной группе войск и в Европейской части СССР, начали перевооружаться на танки с многослойным комбинированным бронированием. В ответ на это в 1983 году на вооружение поступила ПТУР BGM-71D TOW-2 с улучшенными двигателями, системой наведения и более мощной боевой частью. Масса ракеты увеличилась до 21,5 кг, а толщина пробиваемой гомогенной брони достигла 850 мм. Ракеты поздних модификаций визуально отличаются наличием штанг в носовой части, предназначенных для формирования кумулятивной струи на оптимальном расстоянии от брони. ПТРК TOW-2 На ракете BGM-71E (TOW-2А), принятой в 1987 году в носовой части, расположена миниатюрная тандемная БЧ диаметром 38 мм и массой около 300 г, предназначенная для преодоления динамической защиты. Контактный механический взрыватель, находящийся на головной части наконечника, инициирует первую вспомогательную БЧ, детонация основного заряда происходит после подрыва и разрушения реактивной брони вспомогательным зарядом. Подрыв основной кумулятивной БЧ массой 5,896 кг происходит на расстоянии около 450 мм от преграды.  BGM-71E (TOW-2А) На базе BGM-71D в 1992 году создана ракета BGM-71F (TOW-2B), предназначенная для поражения бронетехники в наиболее уязвимой верхней её части. ПТУР BGM-71F оснащена новой модифицированной боевой частью с двойным зарядом направленного взрыва, ориентированным под углом 90° к продольной оси ракеты и двухрежимным дистанционным взрывателем.  ПТУР BGM-71F Взрыватель включает в себя лазерный высотомер и датчик магнитных аномалий. Подрыв боевой части происходит при пролёте ракеты над целью, которая поражается сверху танталовым ударным ядром. Подрыв боеголовок диаметром 149 мм происходит одновременно, действие одной направлено вниз, а другой с небольшим сдвигом назад для обеспечения большей вероятности поражения цели. Материал для формирования ударного ядра выбран с целью создать максимальный зажигательный эффект после пробития верхней брони танка.  Различные модификации ПТУР BGM-71 Для уничтожения долговременных укреплений на основе BGM-71D создана ракета BGM-71Н с термобарической боевой частью, с мощностью в тротиловом эквиваленте около 11 кг. По американским данным, все ракеты, созданные на базе BGM-71D, могут применяться с одной пусковой установки без каких-либо ограничений. Начиная с ПТУР модификации BGM-71D, для возможности одновременной стрельбы с близко расположенных пусковых установок и увеличения помехозащищённости был введён дополнительный трассер, генерирующий тепло в результате реакции бора и титана, а частота излучения ксеноновой лампочки стала переменной и случайно меняющейся во время полёта ракеты. Длинноволновое ИК излучение теплового трассера отслеживается штатным тепловизионным прицелом AN/TAS-4A, введённым в состав прицельного оборудования на ПТРК TOW-2. В сентябре 2006 года вооруженные силы США заказали новые беспроводные ПТУР TOW 2B RF с дальностью пуска 4500 м. Применение радиокомандной системы наведения позволяет снять ограничения по дальности и скорости полета ракеты, накладываемые механизмом разматывания провода управления с катушек, и даёт возможность увеличить скорость полёта на участке разгона и сократить время нахождения ПТУР на траектории.  ПТРК TOW получил широкое распространение. Комплекс состоит на вооружении примерно в 50 странах мира. В общей сложности с 1970 года выпущено более 700 000 ракет BGM-71 различных модификаций. Боевое крещение противотанкового комплекса TOW состоялось во время Вьетнамской войны. В конце марта 1972 года северовьетнамские войска, быстро преодолев демилитаризованную зону, начали полномасштабное наступление на юг. В наступлении было задействовано несколько сотен танков советского производства Т-34-84, Т-54 и ПТ-76, а также трофейные американские М41 и БТР М113. В связи с этим, ровно через месяц - 30 апреля 1972 года, армейское командование приняло решение направить в Юго-Восточную Азию наземные установки ПТРК TOW и инструкторов для подготовки американских и южновьетнамских расчётов. Уже 5 мая во Вьетнам военно-транспортной авиацией были доставлены 87 ПУ и 2500 ПТУР. Так как к тому моменту американцы ввиду больших потерь и отсутствия перспектив победить в конфликте стали постепенно отказываться от сухопутных операций, возлагая это бремя на армию Южного Вьетнама, основную часть противотанковых комплексов передали южновьетнамским союзникам. Новые противотанковые ракеты с наземных пусковых установок были впервые применены в боевых действиях в мае 1972 года. К концу июня 1972 года с помощью наземных ПТРК TOW удалось поразить 12 танков, помимо советских машин Т-34-84 и Т-54, среди уничтоженной бронетехники были трофейные М41. Но локальные успехи вооруженных сил Южного Вьетнама в обороне не могли оказать влияния на общий ход боевых действий. К середине августа в боях было потеряно более 70 противотанковых комплексов. 19 августа 1972 года бойцы 711-й дивизии ДРВ в ходе штурма базы «Кэмп Росс» в долине Кюй Сон, обороняемой 5-м пехотным полком армии Южного Вьетнама, захватили несколько исправных противотанковых комплексов и запас ракет к ним. Наземные пусковые установки с прицельным оборудованием и аппаратурой наведения, а также управляемые противотанковые ракеты, ставшие трофеями северовьетнамской армии, вскоре оказались в СССР и КНР. Советских специалистов в первую очередь интересовали характеристики бронепробиваемости ПТУР BGM-71A и конструктивные особенности системы наведения, а также возможные пути организации оптоэлектронных помех. В Китае же после досконального изучения и копирования элементов трофейных ПТРК, в середине 80-х приняли на вооружение собственный аналог, получивший обозначение HJ-8. Впоследствии появился ряд модификаций, отличающихся от оригинальной модели дальностью пуска и возросшей бронепробиваемостью. Серийное производство китайского ПТРК продолжается до сих пор, он принят на вооружение в Пакистане, Таиланде, ОАЭ и ряде африканских государств. Относительно небольшое количество ПТРК TOW в 1973 году применялось Армией обороны Израиля против арабских танков в Войне Судного дня. Накануне войны в Израиль была доставлена 81 пусковая установка и немногим более 2000 ракет. Хотя ПТУР BGM-71A в боевых действиях использовались достаточно ограниченно, что объяснялось малым числом подготовленных расчётов, израильские военные по достоинству оценили высокую вероятность попадания в цель и удобство наведения ракеты. В следующий раз израильтяне применили TOW в 1982 году во время ливанской компании. По израильским данным, противотанковыми ракетами было уничтожено несколько сирийских Т-72. В значительных масштабах TOW использовались против танков советского производства в ходе ирано-иракской войны. Противотанковые ракеты, полученные Ираном в годы правления шаха, легко пробивали с любого направления броню танков Т-55 и Т-62. А вот лобовую броню корпуса и башни современных на тот момент Т-72 преодолеть удавалось не всегда. Запасы ракет BGM-71A, имевшиеся в Исламской республике, в ходе боевых действий были быстро израсходованы, и поэтому предпринимались попытки приобрести их окольными путями. Несмотря на разрыв отношений между Ираном и США, в 1986 году нелегальные поставки ПТУР велись через Израиль и Южную Корею. В 90-е году в Иране было налажено производство собственного нелицензионного варианта ПТРК TOW, получившего обозначение Toophan. После вторжения иракских войск в Кувейт в августе 1990 года, трофеями армии Саддама стали полсотни пусковых установок и более 3000 ракет. Что случилось с кувейтскими TOW в дальнейшем не известно, информации о том, что трофейные ПТРК использовались против войск антииракской коалиции, нет. В свою очередь американцы активно применяли в боевых действиях комплексы TOW-2 и TOW-2А с ПТУР BGM-71D и BGM-71Е. По американским данным, одна из частей морской пехоты уничтожила 93 бронированные цели, израсходовав при этом 120 ПТУР. Всего в ходе операции «Буря в пустыне» было запущено более 3000 ракет семейства BGM-71. Как и прежде, ПТУР успешно поражали старые Т-55 и Т-62, а вот действие даже современных модификаций ракет по лобовой броне Т-72 не всегда было удовлетворительным. Кроме того, работа пьезоэлектрических взрывателей на ракетах, хранившихся на складах около 20 лет, во многих случаях оказалось ненадёжным. Зачастую старые ракеты утилизировали, расстреливая их по брошенным иракским танкам. В 1992-1993 гг американский контингент в Сомали израсходовал примерно полторы сотни ПТУР TOW-2 и TOW-2A. Целями ракетных ударов являлись транспортные средства боевиков, склады и огневые точки. ПТРК в целях повышения мобильности по большей части монтировались на автомобилях HMMWV, но для защиты баз и блокпостов на развязках дорог иногда использовались переносные пусковые установки. В ходе Второй иракской войны 2003-2010 годов ПТРК TOW также применялись, хотя и не столь активно, как в 1991 году. Так как иракская бронетехника в прямых боестолкновениях почти не участвовала, управляемые ракеты использовались в точечных ударах, для уничтожения огневых точек и зданий, занятых обороняющимися республиканскими гвардейцами и федаинами. При этом в уличных боях высокую эффективность продемонстрировали ракеты BGM-71Н с термобарической боевой частью. ПТРК TOW использовали в ряде специальных операций. Так, 22 июля 2003 года в Мосуле по одному зданию было выпущено 10 ПТУР. Согласно агентурным данным в здании в этот момент находились Удей Хусейн и Кусей Хусейн. После того как удалось разгрести обломки, оба сына Саддама Хусейна были обнаружены мертвыми. После вывода американских войск из Ирака, более сотни пусковых установок ПТРК TOW и несколько тысяч ракет американские войска передали иракским вооруженным силам. Впрочем, полученное от США оружие в силу низких профессиональных качеств солдат новой иракской армии часто использовалось не эффективно или даже было брошено на поле боя, став трофеями радикальных исламистов. В первой половине 2015 года ПТРК TOW-2А с прицелами ночного видения Hughes/DRS AN/TAS-4 появились в распоряжении террористических группировок, действующих на территории Сирийской Арабской Республики.  При этом боевики в ряде случаев достаточно грамотно применяли ПТРК, что говорит о том, что они прошли хорошую подготовку. Зачастую от попадания ПТУР с тандемной боевой частью не спасала многослойная броня и динамическая защита танков Т-72 и Т-90. Имеется информация, что в результате попадания ПТУР BGM-71D в декабре 2016 года на севере Сирии уничтожены два турецких танка Leopard 2. Впрочем, несмотря на некоторые успехи, противотанковые комплексы американского производства не смогли обеспечить победу формированиям сирийкой вооруженной оппозиции. Пик применения ПТРК TOW в Сирии пришелся на 2015-2016 гг. Сейчас случаи применения противотанковых комплексов TOW в САР достаточно редки. Это объясняется как израсходованием управляемых противотанковых ракет, так и большими потерями среди обученных американскими инструкторами операторов. ПТРК TOW обладал хорошей для своего времени бронепробиваемостью и достаточной дальностью пуска. В то же время значительные габариты и вес комплекса налагали ограничения на использование его мелкими пехотными подразделениями. Фактически TOW в начале 70-х заменили в полковом и батальонном звене 106-мм безоткатные орудия М40. Однако в секциях тяжелого вооружения пехотных рот основным противотанковым оружием оставались 90-мм реактивные гранатомёты М67. Командование сухопутных сил и морской пехоты желало получить более точное оружие с дальностью эффективной стрельбы, превышающей в несколько раз дистанцию выстрела 90-мм гранатомёта. Идея разработки оружия такого рода и требования технического задания к нему были сформулированы офицерами Редстоунского арсенала ещё в 1961 году. Предполагалось, что новый относительно лёгкий и компактный ПТРК будет переноситься на небольшое расстояние в боевом положении одним военнослужащим и сможет использоваться в тактическом звене «отделение-взвод». Хотя в 60-е годы созданием управляемых противотанковых ракет в США занималось более десятка компаний, ближе всего к требованиям, предъявляемым к лёгкому ПТРК, удалось приблизиться специалистам McDonnell Aircraft Corporation. Противотанковый комплекс Sidekick, проигравший в конкурсе ПТРК TOW от компании Hughes Aircraft, в дальнейшем эволюционировал в лёгкий ПТРК MAW (англ. Medium Antitank Weapon – среднее противотанковое оружие). Данный комплекс разрабатывался для заполнения ниши в противотанковом вооружении между тяжёлыми противотанковыми комплексами TOW и одноразовыми ручными противотанковыми гранатомётами М72 LAW. С учётом высокой начальной скорости ракеты и пропорциональной ей силы отдачи, чтобы избежать подбрасывания пусковой трубы и, как следствие, погрешности при наведении на цель, опытный образец ПТРК MAW был оснащён двуногими сошками. В июне 1965 года на территории Редстоунского арсенала начались первые испытательные пуски. С целью удешевления и ускорения начала испытаний в бросковых пусках была использована 127-мм неуправляемая авиационная ракета «Зуни». В дальнейшем на испытания поступила пятидюймовая управляемая ракета, маршевый реактивный двигатель которой представлял собой несколько расположенных в ряд брикетов последовательного воспламенения с рядами прорезей (выполняющих функцию сопел) вдоль корпуса ракеты, вокруг каждого брикета. В ПТУР использовалась система наведения по проводам. После пуска ракеты оператор должен был удерживать перекрестье прицела на цели. При этом станция формирования и передачи команд, ориентируясь по трассерам, установленным в хвостовой части ПТУР, фиксировала отклонение ракеты и вычисляла параметр рассогласования между траекторией полёта ракеты и линией визирования цели, передавала по проводам на автопилот ракеты необходимые поправки, которые преобразовывались в импульсы системы управления вектором тяги.  Стрелок с ПТРК MAW во время испытаний осенью 1966 года ПТРК массой 12,5 кг мог применяться и переноситься одним оператором, не требовал для себя оборудованной огневой позиции, мог сопровождать пехотные подразделения в наступлении, был особенно востребован для воздушно-десантных и аэромобильных операций, а также для применения в горно-лесистой местности. В ходе полигонных испытаний ПТРК MAW продемонстрировал работоспособность и удовлетворительную вероятность поражения наземных целей. Американским генералам особенно нравилась возможность применения переносного комплекса в качестве штурмового средства огневой поддержки пехоты. Предусматривалось, что в случае отсутствия на поле боя танков противника, расчёты ПТРК, действующие в боевых порядках атакующих войск, будут уничтожать огневые точки, препятствующие наступлению. Однако после завершения испытательной программы военные потребовали устранить ряд существенных замечаний. ПТРК MAW при максимальной дальности прицельного пуска 1370 м ближняя граница зоны поражения составляла 460 м, что было неприемлемо для лёгкого противотанкового комплекса. Также потребовалось усовершенствовать прицел и аппаратуру наведения ракеты. Условием принятия ПТРК на вооружение стало введение в состав прицельного оборудования ночного бесподсветочного прицела. Кроме того, стрелки, испытывавшие ПТРК MAW, отметили, что разработчики в погоне за снижением массы комплекса сделали его слишком нежным, использовав авиационные технологии. Оружие, используемое пехотой на поле боя, перевозимое в БТР и десантируемое с воздуха, должно было обладать большим запасом прочности, пусть даже в ущерб компактности и при возросшей массе. В результате носимый противотанковый комплекс MAW подвергся существенной переделке. Испытания нового варианта, получившего обозначение XM47, начались в мае 1971 года. Столь значительная задержка объясняется тем, что из-за войны во Вьетнаме заказчик в лице американского военного ведомства во многом потерял интерес к управляемому противотанковому оружию малой дальности. Однако в начале 70-х после появления информации о принятии в СССР на вооружение нового танка Т-64 переносной ПТРК вновь стал одной из приоритетных программ. Приёмочные испытания завершились к январе 1972 года, весной 1972 года начались опытные войсковые испытания с целью выявления и устранения обнаруженных недостатков в условиях, максимально приближенным к боевым. Доводка комплекса затянулась, и его приняли на вооружение под обозначением М47 Dragon состоялось в 1975 году. По сравнению с ПТРК MAW комплекс М47 Dragon стал существенно тяжелей. Его масса в боевом положении составила 15,4 кг, с ночным тепловизионным прицелом - 20,76 кг. Длина пусковой установки – 852 мм. Внешний диаметр пусковой трубы – 292 мм. Калибр ПТУР – 127 мм. Стартовая масса ракеты – 10,7 кг. Бронепробиваемость – 400 мм гомогенной брони, при угле встречи 90°. Дальность стрельбы – 65-950 м. Время полёта ПТУР на максимальную дальность – 11 с.  Пусковая установка М47 Dragon и ПТУР Аппаратная часть комплекса включает в себя 6-кратный оптический прицел, ИК-пеленгатор трассера ПТУР, блок электронной аппаратуры и механизм пуска ракеты. Для применения в ночное время предусматривалась установка тепловизионного прицела. По состоянию на 1980 год стоимость одного комплекса с прибором ночного видения AN/TAS-5 оценивалась в $ 51000. В силу конструктивных особенностей комплекса огонь из него вели в основном в положении сидя с опором на двуногую сошку. Хотя комплекс весил не слишком много и мог переноситься одним членом расчёта, из-за отдачи и сильного изменения центра тяжести стрельба с плеча была невозможна. Для эффективного применения ПТРК Dragon стрелок должен был быть достаточно натренирован и обладать психологической устойчивостью. После захвата цели в прицел и нажатия на спусковой крючок выстрел происходил не сразу. После активации одноразовой химической электрической батареи, стрелок слышал нарастающий вой раскручиваемого гироскопа, после чего происходил резкий хлопок стартового ускорителя и пуск ракеты. В этот момент слабо обученные операторы ПТРК от неожиданной отдачи и изменения центровки зачастую теряли цель из поля зрения, что приводило к промаху. При создании ПТУР Dragon реализована оригинальная схема, в которой отсутствует обычный маршевый двигатель и рули управления, что в свою очередь позволило добиться высокого весового совершенства. После пуска подержание тяги и корректировка курса вращающейся с относительно небольшой скоростью ракеты происходила за счет последовательного сгорания зарядов твёрдого топлива и истечения пороховых газов из косонаправленных сопел микродвигателей, расположенных в несколько рядов на боковой поверхности корпуса ракеты. Исполнительный блок управления содержит 60 микродвигателей, объединённых в 3 секции по 20 в каждой. Срабатывание микродвигателей происходили каждые полсекунды, при этом полёт ПТУР сопровождался характерным пульсирующим звуком. В хвостовой части ракеты размещена бортовая аппаратура, катушка проводной линии передачи команд, модулированный ИК-излучатель и подпружиненные крылья, которые раскрываются при выходе ракеты из транспортно-пускового контейнера. Так как тяга в полёте, корректировка курса и тангажа ПТУР осуществляется поочерёдно запускаемыми твердотопливными микродвигателями, ракета на траектории испытывает значительные колебания, что в свою очередь приводит к значительному разбросу точки попадания. На придельной дальности пуска вероятность попадания в неподвижную мишень шириной 3 м и высотой 2 м оценивалась в 80 %. Вскоре после начала эксплуатации в войсках выявилось, что несмотря на доработку ПТРК Dragon является достаточно нежным и капризным. При температуре ниже - 25°С одноразовая стартовая электрическая батарея отказывалась работать. Электронная часть аппаратуры наведения была подвержена воздействию высокой влажности и требовала защиты от дождя. Достаточно часто при стрельбе происходил обрыв кабеля, по которому передавались команды наведения, не всегда надёжно отрабатывали микродвигатели, что приводило к срыву наведения. Общий коэффициент технической надёжности ПТУР Dragon составлял 0,85, что в сочетании с особенностями применения не способствовало популярности противотанкового комплекса среди американских пехотинцев. Более того, войска, расквартированные на Аляске, и морские пехотинцы, когда имелся риск намочить оружие, предпочитали использовать старые проверенные 90-мм реактивные гранатомёты М67. Тем не менее, среди принятых на вооружение комплексов второго поколения Dragon был самым лёгким и мог переноситься одним солдатом. Аппаратура наведения устанавливалась на транспортно-пусковой контейнер, выполненный из стекловолокна при приведении в боевое положение. Масса ТПК с ракетой при транспортировке 12,9 кг.  Компании McDonnell Douglas и Raytheon поставили американской армии 7 000 пусковых установок и 33 000 ракет. Ещё примерно 3000 ПУ и 17 000 ПТУР было поставлено на экспорт в 15 стран. Эксплуатация М47 Dragon в вооруженных силах США продолжалась до 2001 года, после чего комплексы вывели в резерв. Надо сказать, что уже в конце 70-х американские военные начали жестко критиковать характеристики и боевые возможности ПТРК Dragon. Генералы требовали повысить надежность, точность и бронепробиваемость. В 1986 году на вооружение был принят ПТРК Dragon II. Благодаря использованию новой элементной базы, дополнительной герметизации и упрочнения корпуса удалось повысить надёжность аппаратной части. Точность наведения модернизированной ПТУР увеличилась примерно в 2 раза. При этом стоимость ракеты была относительно невысокой - $ 15 000. Благодаря использованию новой боевой более мощной и тяжелой кумулятивной боевой части бронепробиваемость довели до 450 мм. Дальность пуска осталась прежней. Комплекс штатно комплектовался тепловизионнным прицелом. В связи с ростом массы ПТУР, некоторым упрочнением аппаратуры наведения и введением ночного канала, вес ПТРК Dragon II в боевом положении составил 24,6 кг.  Расчёт ПТРК Dragon II на боевой позиции В 1993 году завершилась разработка ПТРК Dragon II+ с новой ракетой. Дальность пуска новой ПТУР благодаря использованию твердого топлива повышенной эффективности была доведена до 1500 м. Максимальная скорость полёта ПТУР Dragon II+ составляет 265 м/с. Для повышения бронепробиваемости и способности преодолевать динамическую защиту, новая ПТУР оснащена тандемной кумулятивной боевой частью с подпружиненной телескопической штангой, которая выдвигается после пуска ракеты. В декабре 1993 года права на производство ПТРК Dragon выкупила компания Conventional Munition Systems Inc, специалисты которой создали усовершенствованный противотанковый комплекс Super Dragon. Совершенствование ПТРК велось в части повышения надежности, точности наведения, помехозащищённости и увеличения дальности до 2000 м. Для этого на основе современной элементной базы была создана новая аппаратура управления и облегчённая ракета с передачей команд управления по оптоволоконному кабелю. ПТУР Super Dragon оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, такой же, как и на Dragon II+. Однако для Super Dragon были дополнительно разработаны осколочно-фугасная кумулятивная боевая часть и зажигательная боевая часть. Согласно американским данным, ПТРК Dragon II+ и Super Dragon не принимались на вооружение в США. Эти разработки использовались для модернизации комплексов, поставленных на экспорт. Помимо США лицензионное производство ПТРК Dragon велось в Швейцарии. Модернизированный вариант, производимый в Альпийской республике, известен как Dragon Robot. Швейцарский ПТРК отличается тем, что в его составе имеется пусковая установка с двумя транспортно-пусковыми контейнерами ПТУР Dragon II+ и выносной пульт управления. Оператор наведения может находиться на расстоянии до 100 м от ПУ, что исключает воздействие негативных факторов при пуске и повышает точность наведения, а также снижает потери среди расчетов, в случае если противник засекает позицию ПТРК в момент пуска ракет. По всей видимости, первое боевое применение ПТРК М47 Dragon состоялось во время ирано-иракской войны. В бытность правления шаха Мохаммеда Реза Пехлеви Иран являлся покупателем самого современного американского оружия, и заказ на лёгкий противотанковый комплекс был оформлен ещё до того, как ПТРК Dragon официально приняли на вооружение в США. Каких-либо подробностей относительно того, насколько М47 Dragon эффективно использовался в ходе войны, нет, но в 90-е годы в ИРИ началось производство нелицензионной копии, получившей иранское обозначение Saeghe. Для варианта Saeghe 2 с улучшенной системой наведения также созданы ПТУР с осколочно-фугасной боевой частью. Сообщается, что иранские ПТРК Saeghe 2 с 2014 года использовались иракской армией против исламистов. Вслед за Ираном покупателем ПТРК М47 Dragon стал Израиль. По данным SIPRI, первая партия ПТУР и ПУ была заказана в декабре 1975 года, то есть в то же время, когда ПТРК приняли на вооружение в США. Армия обороны Израиля использовала ПТРК Dragon в противотанковых взводах рот огневой поддержки пехотных батальонов до 2005 года.  Израильский военнослужащий с ПТРК М47 Dragon. Ливан, июнь 1982 года Боевое крещение ПТРК М47 Dragon в американских вооруженных силах состоялось в октябре 1983 года, во время вторжения на Гренаду. Так как кроме пяти БТР-60 другой бронетехники на Гренаде не было, пусками ПТУР американские морпехи уничтожали огневые точки. ПТРК М47 Dragon в 1991 году имелись в американских подразделениях, задействованных в кампании против Ирака. Однако комплекс никак себя не проявил.  Американские морские пехотинцы с ПТРК М47 Dragon в походном положении, во время операции «Вспышка ярости». Октябрь 1983 года В настоящее время ПТРК Dragon состоят на вооружении в Иордании, Марокко, Таиланде, Кувейте и Саудовской Аравии. Судя по всему, эти лёгкие комплексы второго поколения с полуавтоматической системой наведения сейчас используются саудовцами в боевых действиях на территории Йемена. Не так давно йеменские хуситы, противостоящие арабской коалиции сколоченной Саудовской Аравией, демонстрировали трофейные ПТРК. В данный момент в большинстве стран, где ПТРК М47 Dragon состояли ранее на вооружении, они заменены современными противотанковыми комплексами Spike и FGM-148 Javelin. Продолжение следует… По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ПТРК |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 1) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 18.08.2018 16:13 |

| Противотанковые средства американской пехоты (часть 5) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 30.05.2018 21:07 |

| Противотанковые средства американской пехоты (часть 4) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 23.05.2018 00:19 |

| Противотанковые средства американской пехоты (часть 2) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 16.05.2018 14:56 |

| Противотанковые средства американской пехоты (часть 1) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 02.05.2018 18:37 |

Линейный вид

Линейный вид