RUFOR.ORG

»

Противотанковые средства советской пехоты (часть 4)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

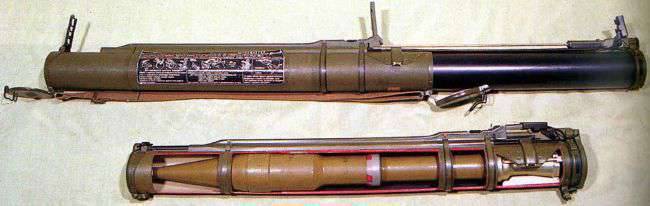

Во второй половине 60-х годов в распоряжении советских мотострелков имелись достаточно эффективные средства противотанковой обороны. В штате каждого стрелкового отделения был гранатомётчик с РПГ-2 или РПГ-7. Противотанковую оборону батальона обеспечивали расчёты станковых гранатомётов СПГ-9 и переносных ПТРК «Малютка». Однако отдельные пехотинцы, оставшись один на один с вражеской бронетехникой, как и в годы Великой отечественной, могли бороться с танками противника только ручными противотанковыми гранатами. Ручная кумулятивная граната РКГ-3ЕМ по нормали могла пробить 220 мм броню, но несмотря на несколько степеней предохранения, метаемые вручную кумулятивные боеприпасы представляли огромную опасность для тех, кто их применял. Согласно инструкции, боец после броска гранаты должен был немедленно укрыться в окопе, или за препятствием, защищающем от осколков. Но даже при этом, взрыв примерно 500 г тротила на дистанции менее 10 м от гранатомётчика мог привести к контузии. В ходе реальных боевых действий при отражении атак вражеской бронетехники о личной безопасности солдаты думали в последнюю очередь, и использование мощных ручных противотанковых гранат, которые надо было использовать накоротке, неизбежно вело к большим потерям среди личного состава. Для повышения противотанковых возможностей пехоты в непосредственной близости от переднего края в 1967 году специалисты ЦКИБ СОО и ГСКБП «Базальт» начали разработку нового индивидуального противотанкового оружия, которое должно было заменить метаемые вручную кумулятивные гранаты РКГ-3. В 1972 году состоялось официальное принятие на вооружение одноразовой реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 «Муха». РПГ-18 «Муха» в походном положении Хотя РПГ-18 фактически является одноразовым гранатомётом, его назвали «реактивной гранатой» - то есть расходуемым боеприпасом. Это сделано с целью облегчения процесса учёта и списания, поскольку списать использованную или утраченную в ходе боевых действий или учений противотанковую гранату во много раз легче и быстрей, чем гранатомёт. В ряде источников говорится, что работы по РПГ-18 начались после того, как в распоряжении советских специалистов оказались американские одноразовые гранатомёты M72 LAW, захваченные в Юго-Восточной Азии. Сложно говорить насколько это соответствует действительности, но в советской реактивной гранате используются некоторые технические решения, применённые до этого в американском M72 LAW. Гладкостенный «ствол» «Мухи» представляет собой телескопическую раздвижную конструкцию из наружной и внутренней труб. На поверхности наружной трубы напечатана подробная инструкция по применению РПГ-18. Но это, конечно, не значит, что для эффективного использования реактивной гранаты не нужны практические навыки. Инструкция по применению реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 «Муха»» Наружная труба, изготовленная из стеклопластика, защищает стрелка от воздействия пороховых газов во время выстрела. В задней верхней части внутренней трубы, изготовленной из высокопрочного алюминиевого сплава, находятся собранные в одном корпусе ударно-спусковой механизм с устройством блокировки и капсюль-воспламенитель гранаты. Длина РПГ-18 в походном положении составляет 705 мм, во взведённом боевом — 1050 мм.  РПГ-18 «Муха» в боевом положении и разрезной макет, демонстрирующий внутреннее устройство в походном положении Ещё до вылета из ствола 64-мм реактивной гранаты полное сгорание стартового порохового заряда происходит в стволе одноразового пускового устройства. В отличие от ранее принятых на вооружение реактивных противотанковых гранат ПГ-7 и ПГ-9, кумулятивная граната РПГ-18 после вылета из ствола дальше летит только по инерции, без ускорения маршевым реактивным двигателем. Начальная скорость кумулятивной гранаты — 115 м/с. В полёте граната стабилизируется раскрывающимися после вылета из ствола четырьмя перьевыми стабилизаторами. Для предания гранате вращения со скоростью 10-12 об/с лопасти стабилизатора имеют небольшой наклон. Вращение гранаты необходимо для устранения погрешностей, допущенных в процессе изготовления и увеличения точности стрельбы. Прицельные приспособления включают в себя подпружиненные мушку и диоптр. Мушка представляет собой прозрачное стекло с нанесёнными дальностями стрельбы 50, 100, 150 и 200 метров. На уровне вершины прицельной марки, соответствующей дальности 150 м, с обеих сторон нанесены горизонтальные штрихи, которые могут использоваться для определения дистанции до танка. Эффективная дальность стрельбы «Мухи» не превышает 150 метров, но это примерно в 7-8 раз больше максимальной дальности броска ручной кумулятивной гранаты РКГ-3. Хотя 64-мм граната РПГ-18 содержит меньший заряд взрывчатки, по толщине пробиваемой гомогенной брони — 300 мм, «Муха» превзошла ручную противотанковую гранату. Это связано с тем, что разработчики использовали более мощное взрывчатое вещество – «окфол» (флегматизированный октоген) массой 312 г и тщательного подобрали материал облицовки и геометрию кумулятивной воронки. Подрыв боевой части при попадании в цель производится пьезоэлектрическим взрывателем мгновенного действия. В случае промаха или отказа основного взрывателя граната подрывается самоликвидатором. Недостатком РПГ-18 можно считать то, что реактивную гранату после перевода в боевое положение невозможно вернуть в исходное безопасное состояние. Не использованные по назначению взведённые реактивные гранаты должны быть выпущены в сторону противника или подорваны на безопасном удалении. Хотя РПГ-18 массой 2,6 кг тяжелей РКГ-3 примерно в два раза, реактивная граната обладает многократно более высокой эффективностью. В руках опытного бойца это оружие в 70-80-е годы представляло серьёзную опасность для всех видов бронетехники. На дальности 150 м, при отсутствии бокового ветра более половины гранат укладываются в круг диаметром 1,5 м. Наибольшая вероятность поражения танков достигается при стрельбе в борт с дистанции не более 100 м. При стрельбе по движущимся объектам очень важно правильно определить дистанцию оптимальную для открытия огня и выбрать упреждение. Хотя граната РПГ-18 не имеет активного участка на траектории полёта, мощная реактивная струя выстрела может привести к образованию пылевого или снежного облака, что демаскирует стрелка. Как и при ведении огня из других противотанковых гранатометов, при выстреле из РПГ-18 позади стрелка образуется опасная зона, в которой не должно быть других военнослужащих, препятствий и легковоспламеняющихся предметов. Сравнивая РПГ-18 с американским одноразовым 66-мм гранатомётом M72 LAW, можно отметить, что советский образец при меньшем калибре на 150 г тяжелей. При большей начальной скорости – 140 м/с прицельная дальность стрельбы у M72 LAW такая же – 200 м. Длина американского гранатомета в боевом положении – 880 мм, в сложенном виде -670 мм, что меньше, чем у «Мухи». Бронепробиваемость кумулятивной гранаты M72 LAW, содержащей 300 г октола, согласно американским данным, составляет 350 мм. Таким образом, можно констатировать, что при несколько меньших габаритах американский образец практически не отличается по боевым характеристикам от советского. Выстрел из гранатомёта M72 LAW Как и «Муха», одноразовый гранатомёт M72 LAW в настоящее время уже не может считаться действенным средством борьбы с современными танками, и потому используется главным образом для разрушения лёгких полевых укреплений и против живой силы. Во времена Советского Союза РПГ-18 выпускалась огромными тиражами. В мотострелковом отделении, находящемся в обороне, реактивная граната могла выдаваться каждому бойцу. Помимо Советской Армии реактивные гранаты «Муха» поставлялись союзникам по Варшавскому договору и в ряд дружественных СССР стран. Лицензионное производство РПГ-18 велось также в ГДР. Хотя РПГ-18 в 80-е годы уже не обеспечивала пробития лобовой брони новейших западных танков, производство «Мухи» длилось до 1993 года. Всего было произведено примерно 1,5 миллиона штук РПГ-18.  Реактивные гранаты советского производства разошлись по всему миру и активно использовались во множестве региональных конфликтов. Впрочем, чаще всего они применялись не по бронетехнике, а по живой силе и для разрушения лёгких полевых укреплений. Исходя из служебно-эксплуатационных и боевых характеристик, РПГ-18 уже не может считаться современным противотанковым средством, и хотя «Муха» до сих пор формально состоит на вооружении Российской Армии, эта реактивная граната в частях постоянной боевой готовности заменена более совершенными образцами. Уже в середине 70-х стало ясно, что РПГ-18 не способна пробить многослойную лобовую броню перспективных западногерманских, британских и американских танков. Да и широко распространенные американские М48 и М60 после установки дополнительных экранов и динамической брони резко добавили в защищённости. В связи с этим одновременно с насыщением войск реактивными гранатами РПГ-18 велась разработка более мощного противотанкового пехотного боеприпаса. В 1980 году на вооружение Советской Армии поступила реактивная противотанковая граната РПГ-22 «Нетто». Фактически это был вариант развития РПГ-18 с увеличенным до 73-мм калибром. Более крупная и тяжелая кумулятивная граната снаряжалась 340 г взрывчатки, что, в свою очередь, повысило бронепробиваемость. При попадании под прямым углом кумулятивная боевая часть могла пробить 400 мм гомогенную броню, а под углом 60° от нормали — 200 мм. Однако считать РПГ-22 просто увеличенным в размерах РПГ-18 неправильно. Конструкторы ЦКИБ СОО творчески переработали конструкцию одноразовой реактивной гранаты, существенно повысив характеристики нового изделия. В РПГ-22, вместо наружной трубы применён выдвижной насадок, увеличивающий длину пускового устройства всего на 100 мм, в РПГ-18 после раздвижения труб длина увеличивается на 345 мм. Вместо взрывателя ВП-18 используется более надёжный ВП-22 с взведением на 15 м от дульного среза и самоликвидацией через 5-6 с после выстрела.  Одноразовая реактивная граната РПГ-22 «Нетто» Разработка новой рецептуры порохового заряда с увеличенной скоростью горения позволило сократить продолжительность работы двигателя. Это в свою очередь увеличило начальную скорость снаряда до 130 м/с при одновременном укорочении длины ствола. В свою очередь, дальность прямого выстрела достигла 160 м, а прицельная дальность огня увеличилась до 250 метров. Доработанный ударно-спусковой механизм имеет возможность повторного взведения в случае осечки. Длина РПГ-22 в боевом положении уменьшилась до 850 мм, что сделало обращение более удобным. При этом масса РПГ-22 стала больше всего на 100 г.  На внешней пластиковой трубе РПГ-22 также имеется подробная инструкция по применению. Как и в случае с РПГ-18, после приведения РПГ-22 в боевое положение неизрасходованные гранаты необходимо выстрелить в сторону противника или подорвать в безопасном месте. Выпуск РПГ-22 в нашей стране продолжался до 1993 года. В середине 80-х лицензионное производство РПГ-22 «Нетто» было освоено в Болгарии на заводе "Арсенал " в городе Казанлык. Впоследствии Болгария предлагала эти противотанковые боеприпасы на мировом рынке вооружений. Реактивные гранаты РПГ-22 активно применялись в вооруженных действиях на постсоветском пространстве. Они зарекомендовали себя как эффективное и надежное средство поражения легкобронированной техники и огневых точек. В то же время при стрельбе по современным основным боевым танкам РПГ-22 продемонстрировала, что она способна поражать танки только в борт, корму или сверху, при стрельбе с верхних этажей или крыш зданий. В ходе Первой чеченской кампании бывали случаи, когда танки Т-72 и Т-80 выдерживали по 8-10 попаданий РПГ-18 и РПГ-22. По отзывам военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, РПГ-22 является более эффективным оружием при стрельбе по живой силе противника, чем РПГ-18. Реактивные гранаты хорошо проявили себя в уличных боях, ими, например, можно было поражать боевиков, укрывшихся за стенами городских зданий. В 1985 году на вооружение поступила реактивная противотанковая граната РПГ-26 «Аглень». При разработке данного боеприпаса специалисты НПО «Базальт» учли опыт эксплуатации в войсках РПГ-18 и РПГ-22. В частности, помимо повышения бронепробиваемости был облегчен перевод гранаты в боевое положение, появилась возможность перевода из боевого положения в походное, уменьшилась длина боеприпаса в боевом положении. В два раза сократилось время перевода реактивной гранаты из походного в боевое положение. Одноразовая реактивная граната РПГ-26 «Аглень» Хотя калибр РПГ-26 остался таким же, как и в РПГ-22 – 73-мм, благодаря использованию более совершенного реактивного двигателя начальная скорость гранаты составила 145 м/с. В связи с этим повысилась точность стрельбы, а дальность прямого выстрела увеличилась до 170 м. Совершенствование конструкции кумулятивной боевой части при сохранении прежнего калибра позволило довести бронепробиваемость до 440 мм. Вес РПГ-26 составляет 2,9 кг – всего на 200 г больше по сравнению с РПГ-22. Новый пехотный противотанковый боеприпас стал проще конструктивно и гораздо технологичнее в производстве. Пусковое устройство РПГ-26 представляет собой моноблочную стеклопластиковую трубу, пропитанную эпоксидной смолой. С торцов труба закрыта резиновыми заглушками, сбрасываемыми при выстреле. Для перевода РПГ-26 в боевое положение извлекается предохранительная чека. После приведения прицельных приспособлений в боевое положение происходит взведение ударно-спускового механизма. Выстрел производится нажатием на спусковой рычаг. При необходимости снять ударно-спусковой механизм с боевого взвода, следует опустить целик прицела в горизонтальное положение и зафиксировать его чекой. Несмотря на то, что реактивная граната РПГ-26 «Аглень» способна пробить только бортовую броню современных танков, данный боеприпас состоит на вооружении мотострелковых и воздушно-десантных подразделений российской армии. С помощью РПГ-26 можно поражать легкобронированную технику, уничтожать живую силу и лёгкие полевые укрепления противника. В 80-е годы продолжилось состязание между бронёй и противотанковыми средствами. В 1989 году на вооружение поступила реактивная граната РПГ-27 «Таволга», отличавшаяся от РПГ-26 главным образом тандемной боевой частью калибра 105-мм, унифицированной с БЧ реактивной гранаты ПГ-7ВР для многоразового гранатомёта РПГ-7. Реактивная противотанковая граната РПГ-27 «Таволга» Данный боеприпас способен поразить по нормали 600 мм броню, прикрытую динамической защитой. Начальная скорость гранаты РПГ-27 — около 120 м/с. Дальность прямого выстрела – 140 м. Перевод гранатомёта из походного положения в боевое и обратно осуществляется в том же порядке, что и у РПГ-26.  Сравнительные размеры РПГ-26 и РПГ-27 РПГ-27 по сравнению с РПГ-26 стала длинней на 365 мм. При этом масса 105-мм противотанкового боеприпаса увеличилась почти в 3 раза и составляет 8,3 кг. Считается, что рост стоимости, массы и габаритов одноразовой реактивной гранаты, при некотором снижении дальности прямого выстрела является приемлемой платой за способность бороться с современными танками, прикрытыми многослойной комбинированной бронёй и динамической защитой. Однако за время, прошедшее с момента появления РПГ-27, защищённость танков Leopard-2, Challenger-2 и M1A2 SEP Abrams существенно выросла. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, броня в лобовых проекциях этих машин с большой долей вероятности может устоять при попадании РПГ-27. Одновременно с созданием одноразовых реактивных гранат повышенной бронепробиваемости совершенствовались боеприпасы для многоразовых гранатомётов. Как уже говорилось во второй части обзора, в 1988 году к гранатомету РПГ-7 был принят выстрел с тандемной боевой частью ПГ-7ВР. Данный боеприпас разработан в рамках ОКР «Резюме» после того, как во время боевых действий в Ливане в 1982 году выявилось резкое снижение эффективности применения ручных противотанковых гранатометов против израильских танков, оснащённых динамической защитой Blazer. Боевая часть гранаты ПГ-7ВР, состоящая из двух кумулятивных боевых частей - передней (предзаряда) калибром 64 мм и основной калибром 105 мм, обеспечивает пробитие 600 мм брони после преодоления динамической защиты. При увеличении массы гранатомётного выстрела ПГ-7ВР до 4,5 кг, дальности прицельного выстрела составила всего 200 м. Вполне естественно, что руководство Министерства обороны желало иметь мощное противотанковое оружие с большей эффективной дальностью стрельбы, при сохранении относительно невысокой стоимости, характерной для многоразовых гранатомётов и неуправляемых реактивных гранат. В связи с этим незадолго до распада СССР в НПО «Базальт» создали многоразовый гранатомёт РПГ-29 «Вампир». Это оружие с нагруженным стволом концептуально близкое к ВДВшному РПГ-16. Для стрельбы из РПГ-29 используется выстрел с тандемной боевой частью, применённой ранее в ПГ-7ВР.  Гранатометные выстрелы ПГ-29В (вверху) и ПГ-7ВР (внизу) Полное сгорание пироксилинового порохового заряда заканчивается до вылета гранаты из ствола. При этом граната ПГ-29В разгоняется до 255 м/с. Дальность прицельного выстрела РПГ-29 достигает 500 метров, что в два раза превышает аналогичный показатель при стрельбе тандемной гранатой ПГ-7ВР из РПГ-7. После выгорания порохового заряда происходит освобождение стабилизаторов, которые раскрываются после покидания канала ствола. Отсутствие реактивного двигателя, работающего в полёте, даёт возможность упростить конструкцию гранатомета и боеприпаса, а также уменьшить воздействие продуктов выстрела на расчёт. Для более четкого визуального наблюдения за полетом гранаты в ней имеется трассер. Помимо кумулятивной гранаты для РПГ-29 принят выстрел ТБГ-29В с термобарической боевой частью, снаряженной зарядом массой 1,8 кг. По своему поражающему эффекту ТБГ-29В сравним с 122-мм артиллерийским снарядом. Данный боеприпас идеально подходит для поражения живой силы противника, находящейся в окопах, ДОТах, помещениях объемом до 300 кубических метров. Радиус сплошного поражения живой силы на открытой местности составляет 8-10 м. В случае прямого попадания мощности заряда достаточно, чтобы проломить 25 мм стальной бронелист. Впрочем, выстрел по современному танку термобарическим боеприпасом вряд ли пройдёт для него бесследно. В случае подрыва гранаты ТБГ-29В на лобовой броне повреждения получат прицелы, приборы наблюдения и вооружение танка.  Гранатомёт РПГ-29 и кумулятивная граната ПГ-29В с раскрытыми стабилизаторами Гладкий калиберный ствол гранатомёта выполнен разъёмным для удобства транспортировки. В процессе выстрела для воспламенения реактивного заряда используется электрический запал. Его срабатывание происходит за счет электрического импульса, который генерируется ударно-спусковым механизмом, находящимся в самом гранатомете. Аналогичные схемы производства выстрелов используются в гранатомётах СПГ-9 и РПГ-16. Во время войсковых испытаний слаженный расчёт из трёх человек за минуту совершал четыре прицельных выстрела.  Заряжание гранатомета происходит с задней казённой части. На гранатомете имеется открытый механический прицел, но в качестве основного предусмотрен оптический прицел ПГО-29 (1П38) с увеличением 2,7 крата. Для стрельбы в темное время суток на модификации РПГ-29Н используется ночной прицел 1ПН51-2. Для удобства стрельбы из положения лежа имеется задняя сошка. После завершения испытаний РПГ-29 в 1989 году был принят на вооружение. Однако гранатомет так и не поступил в войска. При массе с оптическим прицелом 12 кг и длине в боевом положении 1850 мм, РПГ-29 оказался слишком тяжел для противотанкового оружия взводного звена. На уровне роты и батальона он проигрывал имеющимся ПТРК. Тяжелый и громоздкий «Вампир» не вписывался в концепцию применения противотанковых средств в глобальной войне, с массовым применением танков, артиллерии и ПТУР. Кроме того, насыщенность советских мотострелковых подразделений самыми различными видами противотанкового оружия была и без того высока. Несмотря на это, РПГ-29 пользуется спросом у иностранных покупателей. В 1993 году на выставке вооружения IDEX-93 в Абу-Даби гранатомёт был впервые продемонстрирован широкой публике. Официальные поставки РПГ-29 велись в Сирию, Мексику и Казахстан. После успешного применения «Вампиров» в 2006 году в Ливане против израильской бронетехники небольшое количество модернизированных РПГ-29 закупило российское Министерство обороны. Помимо некоторых изменений, призванных повысить удобство обращения и надёжность, на гранатомёт установили комбинированный оптико-электронный прицел 2Ц35. Этот электронный прибор монтируется вместо штатного оптического прицела. Эффективность стрельбы РПГ-29 существенно повышается, когда одновременно с использованием нового прицела оружие устанавливается на треножный станок.  РПГ-29 на станке и с комбинированным прибором управления огнем Встроенный лазерный дальномер может с высокой точностью днём и ночью измерять расстояние до цели и рассчитывать необходимые поправки при стрельбе на дистанции до 1000 метров. В этом случае РПГ-29 занимает нишу лёгкого безоткатного орудия.  Так получилось, что значительная часть «Вампиров», поставленных с Сирию, попала в руки разного рода террористических группировок. Это оружие создало немало проблем не только израильским танкистам, но и военным сирийских и иракских правительственных сил. В период с 2014 по 2016 год видеоматериалы с горящими и взрывающимися сирийскими танками заполонили интернет. Регулярно в кадрах мелькали боевики, вооруженные трофейными РПГ-29. Однако к настоящему времени появление новых видеоматериалов с участием «Вампиров» практически прекратилось. Дело в том, что запасы захваченных у правительственных войск реактивных гранат иссякли, да и опытные гранатометчики были по большей части выбиты. Хотя РПГ-29 «Вампир» не производился в советское время в заметных объёмах, он стал последним противотанковым гранатомётом, формально принятым на вооружение в СССР. Но это не значит, что после распада Советского Союза работы по перспективным многоразовым гранатомётам и реактивным гранатам в нашей стране прекратились. Более подробно про российские реактивные гранатомёты можно почитать здесь: . По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| история оружия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Противотанковые средства британской пехоты (часть 3) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 19.06.2018 20:56 |

| Противотанковые средства американской пехоты (часть 3) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 16.05.2018 17:10 |

| Противотанковые средства советской пехоты (часть 3) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 09.04.2018 09:46 |

| Противотанковые средства советской пехоты (часть 2) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 03.04.2018 17:23 |

| Противотанковые средства советской пехоты (часть 1) | ezup | Ракетные комплексы | 0 | 02.04.2018 20:50 |

Линейный вид

Линейный вид