RUFOR.ORG

»

Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 9)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

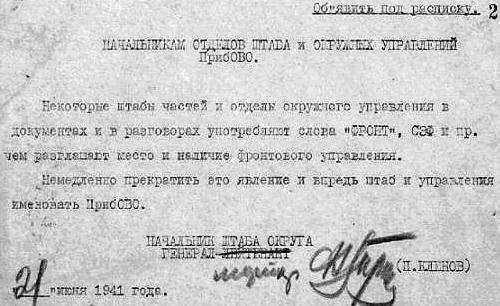

В 1940 и в первой половине 1941 года на командно-штабных играх рассматривались «Южный» и «Северный» сценарии возможной войны с Германией, в первую очередь затрагивающие войска КОВО и ПрибОВО. В соответствии с дезинформационными мероприятиями, проводимыми немцами, ГШ КА в качестве основного принял «Южный» вариант. В 1 и 2 частях было представлено достаточно много разведсообщений по данному вопросу. Например, в спецсообщении «Старшины» (11.6.41) говорилось: «...В руководящих кругах германского Министерства авиации и в штабе авиации утверждают, что вопрос о нападении на Советский Союз окончательно решен. Главная штаб-квартира Геринга переносится из Берлина предположительно в Румынию. 18 июня Геринг должен выехать на новую штаб-квартиру». Одно из высших лиц Германии может выехать в Румынию: там что, ожидаются наиболее важные военные события? В спецсообщении «ХВЦ» (19.6.41) говорилось: «...Советник Шибер заявил, что нападение произойдет в ближайшие дни, а именно 23 июня или 24 июня… Типпельскирх считает, что поводом к войне будет какой-нибудь пограничный конфликт на советско-румынской границе...» Снова Румыния... Поэтому и при разработке последней мирной Директивы №1 (за 6...7 часов до войны) не могли обойти стороной данное направление. В черновом материале шифровки Директивы после слов «Нападение немцев может начаться с провокационных действий.» вычеркнуты слова: «Особенно со стороны Румынии.» Логично было бы предположить, что оснащение техникой и войсками должно проводиться по приоритету округов, рассматриваемых в ходе указанных игр, а также с учетом обнаруженных группировок противостоящих войск противника: КОВО, ПрибОВО, ЗапОВО, ЛВО и ОдВО. Рассмотрим, как же было на самом деле. Что же собой представляла группировка советских войск в Прибалтике? В состав ПрибОВО входили 8, 11 и 27-я армии (начало формирования 27 армии 25.5.41), 3 и 12-й мк (четыре тд и две мд), семь ск (девятнадцать сд), 5-й воздушно-десантный корпус, 9 и 10-я противотанковые артиллерийские бригады, одиннадцать ап (корпусных и РГК), три бригады ПВО (10, 12 и 14-я) и 3-я отдельная стрелковая бригада. В отличии от КОВО и ЗапОВО ПрибОВО практически не имел окружных резервов. Резерв округа составляли 180-я сд и 5-й воздушно-десантный корпус. В Эстонской ССР был сосредоточен 65-й ск в составе 11, 16 и 90-й сд. Одной из задач корпуса являлась осуществление противодесантной обороны побережья. В военное время 16-я сд должна была войти в состав ЛВО. Эти действия подкреплялись развединформацией (сейчас мы знаем, что это была дезинформация). В спецсообщении Ещенко (26.3.41) говорилось: «...Ожидается выступление Германии на Украину через 2-3 месяца, одновременно выступят балтийские страны, где немцы ожидают восстание против СССР...» В спецсообщении «ХВЦ» (7.5.41): «...На берегу Балтийского моря немцы сосредоточили большое количество судов, предназначенных для высадки десанта. Не исключено, что Гитлер одновременно с выступлением на сухопутных границах будет пытаться высадить десант в Прибалтике, чтобы оставить в тылу армию, защищающую границы, и развернуть фронт от севера...» В связи с увеличением немецкой группировки против войск ПрибОВО в мае 1941 года 90-я сд была переброшена в Литву. В отличии от КОВО и ЗапОВО, где при переброске корпусов окружных резервов им на смену стали передислоцироваться целые армии, в Прибалтике новых соединений не прибавилось. Изменилось только подчинение 16-й сд - в случае военных действий она оставалась в распоряжении ПрибОВО. 14 июня должна была начать передислокацию в Литву 11-я сд. Первые части этой дивизии стали разгружаться 21.6.41 г. Была запланирована передислокация 16-й сд, но до 22.6.41 она не началась в виду недостатка ж/д вагонов. Общая численность войск округа на 22.6.41 составляла 369702 чел., из них 347987 чел. боевого состава (без учета частей ВВС, тыла и обеспечения). В работах по оборудованию оборонительных рубежей на границе принимало участие 99 строительных участков, саперных и автомобильных батальонов, с учетом которых численность войск округа превышала 400 тыс.чел. Большая часть личного состава участков и батальонов (практически не имеющего вооружения) в соответствии с планами командования должна была использоваться для доукомплектования частей и соединений ВО. По воспоминаниям генерал-майора И.И.Бурлакина (командира 523 сп 188 сд): «Было указано, что оперативно мне подчиняется строительный участок… В период рекогносцировки я связался с начальником участка и установил, что у них имеется личного состава более двух тысяч, 50 винтовок, из них часть учебных, два учебных РП и больше никакого оружия. В связи с тем, что личный состав оказался без оружия, я особенно с ними и не увязывал вопросов взаимодействия...» После начала войны до 10.7.41 в состав СЗФ поступил приписной состав на развертывание частей и соединений до штатов военного времени из МВО в количестве около 160 тыс.чел. Для пополнения естественной убыли личного состава фронта дополнительно поступило 24 маршевых батальона, 5 артиллерийских дивизионов и 12 батарей общей численностью около 26 тыс.чел. из других ВО. В состав войск ПрибОВО входили 22-й ск (180 (в составе резерва округа) и 182 сд), 24-й ск (181 и 183 сд), 29-й ск (179 и 184 сд), сформированные, соответственно, на основе бывших армий Эстонии, Латвии и Литвы. Суммарно в указанных дивизиях насчитывалось около 30 тыс.чел. «Народному комиссару обороны СССР, Командующему Западным фронтом 22.6.41 9-35 …В Ораны стоит 184-я сд, которая еще не укомплектована нашим составом полностью и является абсолютно ненадежной, 179-я сд – в Сьвенцяны также не укомплектована и ненадежна, так же оцениваю 181-ю Гулбенэ, 183-я на марше в лагерь Рига… Ф.Кузнецов Диброва» Когда говорится о «нашем составе», то подразумевается прибытие личного состава из МВО. Следует отметить, что к 21.8.41 в 181 сд осталось 40, а в 183 сд – 60 латышей. Большая часть личного состава разбежалась, кто-то погиб, кто-то перешел на службу к немцам. В принципе это было естественно, за один год население не перетянешь на свою сторону. Поэтому до укомплектования 179...183 сд личным составом, проживающим за пределами Прибалтики, указанные дивизии передислоцировать ближе к границе было нецелесообразно и опасно. Таким образом, в распоряжении командования ПрибОВО имелось надежных 13 сд (из них одна ожидала вагоны у Таллина, а вторая перебрасывалась ж/д транспортом). Против войск ПрибОВО предполагалось использовать 40 немецких дивизий, что составляло 32% от общего числа соединений вооруженных сил Германии, выставленных против войск ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО и ОдВО. В указанное число дивизий входили 13 тд и мд (39,4% от немецких мото-бронетанковых сил, выставленных против КА). Таким образом, против войск ПрибОВО-СЗФ в первые дни войны была выставлена самая мощная по численности группировка германских войск по отношению к численности соединений КА в ВО. Ниже представлена таблица с распределением танков, вооруженных орудием, в мк приграничных ВО.  Из представленных материалов видно, что по количеству танков ПрибОВО занимает четвертое место, а по числу современных танков – 3-е. На 1-м месте КОВО, на 2-м - ЗапОВО. Выходит, что при оснащении танками ВО не руководствовались возможными вариантами главных ударов противника. Рассмотрим информацию по обеспеченности некоторыми артиллерийскими системами войск западных ВО.  Из таблицы видно, что по обеспеченности шестью типами орудий войска ПрибОВО занимают последнее место. В то же время, по некоторым системам ПрибОВО существенно опережает другие ВО: по 76-мм дивизионным, по 37-мм зенитным пушкам и 152-мм гаубицам-пушкам. Следует отметить, что обеспеченность войск ЗапОВО отдельными типами орудий даже выше, чем у КОВО. Мы снова видим, что при оснащении ВО артиллерией не учитывались направления главных ударов, которые предполагал ГШ. Ниже в таблице представлена обеспеченность бронебойными снарядами орудий калибра 45 и 76-мм на 1.5.41 г. Эта проблема общеизвестна. ПрибОВО снова на 4 и 3-м месте.  В таблицах приведены данные по обеспеченности артсистем боеприпасами в среднем по округам и в % от требуемого количества.  В среднем в ПрибОВО положение вырисовывается достаточно неплохое. Исключение составляют выстрелы к 85-мм и 37-мм зенитным пушкам, а также к 120-мм минометам: имеется всего около одного БК к 85-мм зенитным пушкам и к полковым минометам. По этим артсистемам боеприпасов было мало во всех округах. ПрибОВО несколько повезло с выстрелами к 37-мм пушкам – их было фактически до 600 на орудие. Следовательно, в других ВО выстрелов к этим орудиям было меньше. На территории округа имелись зенитные орудия: 116 - калибра 37 и 40-мм, 232 - 76-мм образца 1931 и 1938 г., 156 - 85-мм. Со второго-третьего дня войны 37-мм зенитные пушки, которые вели огонь при прикрытии войск или объектов, переводились на «голодный паек» или же оставались совсем без снарядов. Известно, что отдельные зенитно-артиллерийские части с начала войны не имели выстрелов к этим пушкам. Например, обеспеченность 33 и 38 тд (ЗапОВО) составляла 0%. В мобзапасе КОВО, ПрибОВО отсутствовали 37-мм и 85-мм зенитные выстрелы – все имеющиеся снаряды были выданы в войска. Отсутствовали снаряды к 85-мм зенитным орудиям в 12 мк. В книгах указывается, что 85-мм снаряды отсутствовали в частях 12-й бригады ПВО ПрибОВО. Уже в ночь с 22 на 23 июня 1941 года артиллеристы «бьют тревогу»: «Заместителю наркома обороны СССР Маршалу тов.Кулик 23.6.41 6-00 В результате первого дня боевых действий ощущается острый недостаток следующих видов боеприпасов: 37-мм и 85-мм зенитных выстрелов – материальная часть этих калибров бездействует; 76-мм полковых; 122-мм – 10/30, 38 г.; 152-мм – 09/30, 38 г.; 152-мм – 37 г.; ручных гранат – 33 г.; Ф-1; крупнокалиберных... [Начальник артиллерийского управления СЗФ] П.Белов» Таким образом, через 1...2 дня войны ПВО наземных войск могли осуществлять только 76-мм зенитные пушки и 7,62-мм пулеметы. Следует отметить, что по имеющимся данным по потерянным боеприпасам ПрибОВО-СЗФ занимает одно из последних мест. По донесениям Западного фронта с 22.6 по 1.8.41 было подорвано на складах 2700 вагонов, уничтожено вражеской авиацией 655 и захвачено противником 79 вагонов. Юго-Западный фронт с 22.6 по 10.7.41 потерял 2238 вагонов боеприпасов. До 1.08.41 Северный фронт потерял около 386 вагонов, а СЗФ – 110 вагонов. Поэтому «снарядный голод» в войсках СЗФ, против которого действовала одна из самых мощных группировок немецких войск, трудно связать с брошенными складами артвооружения «генералами-предателями». Словосочетание «генералы-предатели» стало модным в среде отдельных писателей и их почитателей. Очень удобная версия. Когда в 30-е годы ломался станок или не выполнялся план по разным причинам - всегда находились «враги», которые это осуществляли целенаправленно... Автор не согласен с такой теорией… Следует отметить, что по складам горючего и продовольствия (захваченным или уничтоженным) по состоянию на 15.7.41 ПрибОВО снова не на первых местах.  В военных мемуарах встречаются описания боев начального периода войны, когда немецкая атакующая группа (около батальона, усиленного бронетехникой и артиллерией) после начала движения неожиданно останавливается. Обороняющиеся войска принимали это за признак неуверенности противника в своих силах и открывали шквальный огонь из всего, что стреляло. Этот огонь был бесполезен для противника, но при этом противником засекались огневые позиции обороняющихся. Получив боевой опыт, части КА уже не поддавались на такую уловку. Одним из основных методов прикрытия объектов среднекалиберной зенитной артиллерией являлась установка огневых завес на пути движения самолетов противника. В этом случае зенитные орудия ведут огонь с максимальным темпом (для 85-мм орудий – до 20 выст/мин). При таком темпе стрельбы одного БК хватило бы на 7 минут, а больше снарядов на территории Прибалтики к этим орудиям не было. Возможно, части ПВО, имеющие 85-мм орудия, достаточно быстро расстреляли свой запас выстрелов. В предыдущих частях говорилось о том, что руководство КА переоценивало возможности орудий ПВО среднего калибра и недооценивало возможности воздействия авиации противника на наземные войска. В Директивах ГШ, послуживших основой для разработки новых проектов «Планов прикрытия…», наземным войскам на 15 дней военных действий отводился расход трех БК. В материалах, изложенных в предыдущих частях, автор попытался показать, что первые 10-12 дней высшее командование КА ожидало только боестолкновения отдельных соединений с противником. Поэтому никто задумывался об экономии боеприпасов… Рассмотрим воспоминания двух командиров полков 128-й сд. Полковник Гребнев А.И. (бывший командир 374 сп): «…Всему личному составу полка было выдано на руки 1 БК..., с которым никто, ни при каких обстоятельствах не расставался… Внезапное нападение немцев… началось в 4-00 22 июня 1941 года… Вслед за самолетами появились массовые скопления танков и самоходных пушек, которые своим огнем с хода и шумом моторов старались навести ужас и панику на наших бойцов… Первая волна танков, проутюжив наши боевые порядки, быстро удалялась в наш тыл, за ней шла другая волна, за ней третья. Так продолжалось до 6-00… За танками пошла механизированная пехота противника, которая была встречена ружейно-пулеметным огнем уцелевших наших огневых точек… Через некоторое время [до 7-00] из батальонов донесли, что боеприпасы на исходе...» Практически за час по мотопехоте батальоны отстреляли один БК и перед этим, возможно, еще около 1,5 часов - по бронетехнике... Полковник Бочков П.А. (бывший командир 533 сп): «…22.6.41 в 4-00… полк был поднят по тревоге… Боеприпасы я имел один БК на руках и один в батальонных обозах… 25 июня боеприпасов осталось по 5-10 снарядов на орудие, 30-40 патронов на винтовку… В течении этих пяти суток, полк, ведя беспрерывные бои…» Имея около двух БК полк пять дней ведет бои. Интенсивность боевых действий рассматриваемых полков могла быть разной. Неожиданное нападение Германии и проход больших группировок мото-бронетанковых соединений через растянутую оборону 374 сп, конечно же, могли вызвать шок, частичную панику и часть боеприпасов могла быть оставлена на позиции... Автор попытался просто показать: как быстро разные части могли отстрелять один БК, который в среднем предназначался на пять дней войны. Нельзя исключать, что так же могли поступать зенитчики, артиллеристы и т.д. Существуют несколько отличающиеся данные по количеству самолетов в ВВС ПрибОВО. Это не так важно в рамках рассматриваемой темы. К началу боевых действий в ВВС ПрибОВО имелось 529 истребителей, 405 бомбардировщиков СБ и Ар-2, 60 штурмовиков И-153 и И-15 бис. Большинство истребителей составляли 364 И-153. Имелось около 76 (исправных в двух иап) И-16. 15 и 31-й иап получили истребители МиГ-1 и МиГ-3. Часть этих самолетов имели производственные и конструктивные дефекты, которые задерживали процесс переучивания летного и технического состава. В 15-м иап было 31 МиГ-3, 15 И-153 и 8 И-16. В 31-м иап имелось 31 МиГ-1, 32 МиГ-3 (по другим данным 54 МиГ), а также самолеты И-153 и И-16. По данным разведки 1-й Воздушный флот имел около 500 боевых самолетов. Против ВВС ПрибОВО могли действовать: 1-й Воздушный Флот (270 истребителей, из них 164 Bf-109F (исправных 131); 210 бомбардировщиков (192 исправных)) и 8 авиакорпус из состава 2-го Воздушного флота (5 истребительных авиагрупп). Посмотрим: какие недостатки в базировании ВВС отражены в документе, выпущенном через год после начала войны. «О боевой деятельности ВВС СЗФ за период с 22.6.41 по 1.7.42 г.»: «…ВВС ПрибОВО имели до 70 аэродромов, из которых было постоянных – 21, оперативных – 49. На 23 аэродромах строились бетонные ВПП, но к началу военных действий ни на одном аэродроме работы закончены не были. Часть оперативных аэродромов только перед войной была сдана… в эксплуатацию и представляла собой голое поле с рядом временных построек полевого типа. Отсутствие на ряде аэродромов растительности не позволяло произвести должную маскировку самолетов. За 4-5 дней до войны некоторые дивизии приступили к постройке земляных капониров для самолетов, но этому мероприятию командирами частей не уделялось должного внимания, и убежища к началу войны полностью построены не были... Половина аэродромов округа задолго до войны немцами была засечена, а дней за 15-20 до войны сфотографирована. Многие аэродромы находились в зоне тактической внезапности, остальные были близки к этому… Аэродромная сеть ПрибОВО была развита слабо; за год пребывания в Прибалтике в основном закончили строительство передовой зоны аэродромов в полосе глубиной до 100 км от государственной границы до линии Либава, Шауляй, Паневежис, Вильнюс. Вторая и третья зоны развиты не были, в силу чего маневр в глубину был крайне затруднен… Отсутствовало необходимое количество каналов связи от командных пунктов к частям, не было обходных направлений и проводов на основных оперативных направлениях к действующим аэродромам… Выход из-под удара усложнился из-за большого количества самолетов на аэродромах и отсутствия оперативных аэродромов в глубине. Естественных полос или площадок не было вследствие раздробленности земельных участков, ограниченных по размерам и пересеченных межами и канавами…» Поскольку в июне 1941 разворачивается так называемое «Дело авиаторов» (началось с повышенной аварийности), то никто из командования ВВС приграничных округов не отдал бы приказ о перебазировании частей с основных и оперативных аэродромов на полевые площадки. Это могло повысить аварийность и не предусматривалось планами ведения боевых действий. Кроме того, это мероприятие не позволяло осуществить отсутствие необходимого количества средств связи и технического обеспечения. При обсуждении Приказа командующего ПрибОВО от 18.6.41 часто говорится об назначенном избыточном контроле за подготовкой позиций командирами корпусов-дивизий-полков. Мы видим, что в частях ВВС, начав постройку земляных капониров без надлежащего контроля со стороны командования соединений и ВВС округа, никто особо не торопился что-то заканчивать. «О боевой деятельности ВВС...... Авиационные полки четырехэскадрильного состава были громоздкими. Полк базировался на двух-трех аэродромах, терял оперативное руководство подразделениями, организация штабов не обеспечивала боевого управления полка с двух-трех точек… Нападение на Советский Союз произошло в период реорганизации частей. Части еще не были сколочены... ВВС СЗФ застала в период перевооружения иап и бап на новую материальную часть, вследствие чего 30-40 % боеготовых экипажей были заняты перегонкой самолетов СБ в летные авиационные училища ВВС КА и находились на переучивании за пределами округа. Поэтому в иап на передовых аэродромах получилось по два комплекта самолетов (И-153 и МиГ-3, И-16 и МиГ-3), впоследствии все заштатные самолеты были уничтожены налетами авиации противника и эвакуационными командами из-за невозможности транспортировки в тыл в связи со скоротечной обстановкой. Новая материальная часть (самолеты МиГ-3) летным составом полностью освоены не были, а часть их стояла на аэродромах неисправными (не доведенными на заводах)... С началом войны оказалось, что со скрытым управлением по радио не все благополучно; выход частей из-под удара также проработан не был; недостаточно четко организовывалось взаимодействие между истребителями и бомбардировщиками и между истребителями и зенитной артиллерией, что нашло свое отражение и в дальнейшей работе штабов… Разведывательная авиация была совсем не подготовлена... Отсутствие четкого плана по использованию ВВС на случай войны привело к потере значительного числа самолетов и летного состава...» Разведывательный полк ВВС ПрибОВО находился в стадии формирования (окончание формирования должно было произойти в июле месяце) и имел всего 6 самолетов СБ, а корпусные авиаэскадрильи, оснащенные самолетами Р-5, при господстве авиации противника, не обладали достаточной живучестью при проведении воздушной разведки. Об отсутствии плана использования ВВС упоминалось в других частях данной темы. Общевойсковое командование округов и армий, а также ГШ КА, до войны плохо представляло, как оно будет использовать имеющиеся боевые самолеты против войск противника. Отсутствие четкого плана использования ВВС характерно для всех ВО. Например, План боевого использования 57 сад [видение ВВС округа]: «...54 бап: 1) Уничтожение авиации противника на аэродромах. 3 полковылета. Обеспечивает 42 иап 2) Уничтожение складов противника. 2 полковылета 3) Ударами по ж/д мостам и ж/д узлам нарушить и задержать сосредоточение войск противника. 3 полковылета. 4) Нанести удары по скоплениям войск противника. 2 полковылета. 42 иап: 1) Прикрытие бомбардировщиков 54 бап 3 полковылета 2) Прикрытие района г.г.Вильнюс и Ораны. 5 полковылетов 3) Уничтожение авиации противника на аэродромах. 3 полковылета 4) Прикрытия района сосредоточения войск округа. 2 полковылета 5) Нанесение ударов по скоплениям войск противника. 2 полковылета…» Планирование осуществлялось в соответствии с допустимыми объемами боевых вылетов, обозначенных ГШ – за 15 дней войны – 15 полковылетов истребителей и 10 полковылетов бомбардировщиков. Никто особо не задумывался: «А достаточно указанного количества вылетов для решения реальных боевых задач?» Планы по действию авиации командованием дивизий должны были быть проработаны несколько более детально, но неполные разведывательные данные о противнике, вероятно, не позволяли грамотно планировать работу авиации. С 14.6.41 г. планируется выдвижение четырех сд и четырех ап ближе к границе. 23-я и 48-я сд (часть 48-й уже работает на оборонительных позициях) начинают выдвижение 17.6.41. Через несколько месяцев после начала войны при анализе действий руководства ПрибОВО было отмечено: «…Сосредоточение войск СЗФ опаздывало на 5-7 суток… К исходу 21.6 в боевую готовность приведены только части прикрытия (шесть сд) и мк…» В 7 части было показано, что с 15 мая по 15 июня численность немецких войск против ПрибОВО не изменялась. Поэтому оснований для начала передислокации войск ближе к границе не было. Передислокация 12-й и 16-й сд была начата после одобрения этого решения в ГШ, но недостаточная пропускная способность ж/д путей в Прибалтике не позволило это произвести вовремя. 18.6.41 г. 125 сд и 51 корпусной ап начали выдвижение и к утру 20 июня приступили к занятию участка обороны. К утру 20 июня части 11 ск уже занимали оборонительные позиции или совершали марш к своим позициям. К утру 22 июня главные силы 48 и 126-й сд вышли к своим к районам сосредоточения, части 23-й сд на тот момент находилась чуть восточнее. В оперативное подчинение 8-й армии была придана 9-я противотанковая артбригада. Боевое донесение №1 штаба 9 противотанковой бригады «636 и 670 ап 9 противотанковой бригады занимают боевой порядок. Связь с частями устанавливается. Матчасть перевозится в районы в 3-4 приема из-за недостатков средств тяги. 19-35 20.06 НШ майор Жемарцев» К 9-00 21.6.41 ап бригады почти полностью заняли боевые позиции. ЖБД 5-го гаубичного ап: «18.6.41 10-00 5 гап в составе всех подразделений… поднят по боевой тревоге и находился в районе Ораны №2 с 18 по 20 июня 1941 г... 20.6.41 4-00 получен боевой приказ штадива-5 о сосредоточении полка к 8-00 в лесу 1,5 км восточнее Швабишки [около 50 км от советско-германской границы]... Полк сосредоточился в лесу..., где находился до 22 июня 1941 г. В этом районе была организована противотанковая круговая оборона и произведено оборудование блиндажей от воздушной бомбардировки...» В 50 км от границы полк подготавливает круговую противотанковую оборону. Означает ли это, что руководство ВО предполагает прорыв мото-бронетанковых группировок противника на такую глубину в первые дни после начала конфликта (войны)? 19.6.41 основной состав штаба ПрибОВО перебрасывается на фронтовой командный пункт в район Паневежис. Фактически произошло преобразование ПрибОВО в СЗФ и из его состава выделился урезанный штаб Прибалтийского ВО, который по сути играл роль тылового пункта управления. Сотрудники штаба СЗФ вместо легендированного наименования «ПрибОВО» нередко стали употреблять аббревиатуру истинного наименования «СЗФ». Поэтому было подготовлено распоряжение, подписанное начальником оперативного отдела штаба генералом Трухиным.  Поскольку войска 1-го эшелона прикрытия приграничных ВО находятся (по сути) в состоянии боевой готовности №2 и значительная часть штабов округов начала перемещение на фронтовые КП, то похожая участь постигла и Краснознаменный Балтийский флот: «Командующему ЛВО, Командующему ПрибОВО, Начальнику погранвойск 20.6.41 г. Части КБФ с 19.6.41 года приведены в боевую готовность по плану №2, развернуты КП, усилена патрульная служба в устье Финского залива и Ирбенского пролива. Командующий КБФ вице-адмирал ТРИБУЦ» Ранее мы рассмотрели Приказ Военного Совета ПрибОВО №00229 от 18.06.41 г. При обсуждении положений данного приказа имеют место некоторое недопонимание:«Страннейшие приказы от 15 и 18 июня. Почти каждый пункт в чем-то абсурден. Например:…Посты ВНОС оборудовать связью... (матерь божья, а раньше эти посты связи не имели?) тупое дублирование - чтобы потом не сказали в подвалах ЧеКи умники - вы нам не говорили что надо ВНОСы связью обеспечить… Командир дивизии должен "подготовить" две огневые позиции для каждого орудия…» Некоторые читатели могут согласятся с такими высказываниями. В чем подвох-то? В Приказе №00229 в части ВНОС говорится:«Начальнику зоны ПВО к исходу 19 июня 1941 г. привести в полную боевую готовность всю ПВО округа, для чего: а) организовать круглосуточное дежурство на всех постах ВНОС и обеспечить их непрерывной связью; б) изготовить всю зенитную артиллерию и прожекторные батареи, назначив круглосуточное дежурство на батареях, организовав бесперебойную связь их с постами, тщательно подготовив в инженерном отношении и обеспечив огнеприпасами; ...г) организовать бесперебойную связь постов ВНОС с аэродромами истребительной авиации…» Проблема в том, что связь постов ВНОС с частями и соединениями ПВО, с частями ВВС, которые будут выполнять задачи в интересах ПВО, подразделениями МПВО должна была осуществляться по проводным линиям Наркомата связи. На узлах связи работали бывшие граждане Латвии, Литвы и Эстонии. Что такое непрерывная или бесперебойная связь? Это при необходимости прокладка дополнительных линий связи или обеспечение радиосвязью, осуществление постоянного дежурства связистов КА на невоенных узлах связи с целью исключения саботажа и предоставления связи в порядке приоритета абонентов и т.д. Об этой проблеме также упоминается в записке «О боевой деятельности ВВС...» «...Система ВНОС при наличии большой засоренности органов связи не гарантировала своевременного оповещения передовых частей ВВС округа…» О подготовке позиций для орудий. Автор, думает, что руководство ВО неплохо знало обстановку в войсках, а также младший и средний командный состав своих войск. Выше говорилось, что командиры частей ВВС особо не торопили своих подчиненных копать капониры для самолетов [на площадках, где их было невозможно замаскировать]. Посмотрим, что говорится в Докладе о применении артиллерии в начальный период войны. «Доклад о боевой деятельности артиллерии 8-й Армии в боях с 22.6. по 20.8.41» «...С первых дней боев маскировка была хорошая, окапывание было плохое. В последних боях мероприятия по самоокапыванию улучшились, артиллерия, как правило, стала углубляться в землю, стойкость и живучесть возросла… Начальник артиллерии 8-й армии полковник Ивин, НШ артиллерии 8-й армии полковник Иванов» Получается, что особо не торопились командиры батарей, дивизионов копать позиции и ровики в первые дни войны. Потребовалось потратить много жизней и ресурсов, чтобы «вбить» в голову заповедь: «Занял оборону - окопайся». Такая же проблема была и в пехотных частях гораздо большее время. Вероятно, при подготовке оборонительных позиций у границы также присутствовал «пофигизм» и командование об этом знало. В Приказе от 18.6.41 по сути поднят уровень контроля за исполнением положений данного приказа нижестоящим командным составом. В ПрибОВО-СЗФ продолжаются мероприятия по подготовке ПВО. «Только командиру в/ч 1403 №0054 20.6.41 23-30 Подтверждая введение готовности №2 с выполнением всех мероприятий к 18-00 - 19.6.41г. ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Всю зенитную артиллерию, зенитные пулеметы и прожектора поставить на позиции в соответствии с разработанным Вами планов ПВО пункта и моими личными указаниями. 2. Ввести круглосуточное дежурство на всех командных пунктах и в подразделениях лиц командного состава. Контроль за несением дежурства осуществлять лично Вам... 7. С 20.6.41 г. совместно с МПВО организовать затемнение пункта, противопожарную оборону, медицинскую помощь пострадавшим и наметить помещения для использования их в качестве бомбоубежищ. Командующий Северо-Западной зоной ПВО полковник Карлин, НШ Северо-Западной зоны ПВО подполковник Смирнов» Пункт 7 означает, что к работе подключаются подразделения, подчиненные территориальным органам НКВД. Ранее говорилось, что в ночь с 19 на 20 июня был арестован бывший командующий ПрибОВО А.Д.Локтионов. Арест был произведен в Риге... Об этом должно было узнать руководство ВО. Поэтому с 20-го июня руководство ПрибОВО-СЗФ стало только выполнять приказы, поступавшие из Москвы, прекратив всякое проявлении своей инициативы. В части 5 мы уже говорили о начале эвакуации семей военнослужащих КА в ПрибОВО и о прямом запрете на эту эвакуацию в указании наркома обороны 20.6.41 г. Руководство ПрибОВО уже опасалось вмешаться в эти действия. 20 июня заместитель народного комиссара внутренних дел по пограничным и внутренним войскам И.И.Масленников подписал сообщение: «Начальник пограничных войск НКВД БССР генерал-лейтенант т.Богданов донес, что по распоряжению командующего Прибалтийским пограничным округом семьи начальствующего состава частей КА Таурогенского направления подготовляются к эвакуации. Т.Богданов просит указаний об эвакуации семей начсостава Шакяйского пограничного отряда, о подготовке к которой распоряжение им отдано… Прошу Ваших указаний. Генерал-лейтенант Масленников» Следует отметить, что начальник пограничных войск НКВД БССР т.Богданов был начальником пограничных войск, дислоцированных в ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО. 20-го июня с других участков границы (в зоне его ответственности) сообщений о подготовке к эвакуации семей начальствующего состава КА не поступало... Вечером 21.6.41 Тимошенко вызвал своего заместителя К.А.Мерецкова: «…С.К.Тимошенко сказал тогда: — Возможно, завтра начнется война! Вам надо быть в качестве представителя Главного командования в ЛВО. Его войска вы хорошо знаете и сможете при необходимости помочь руководству округа. Главное - не поддаваться на провокации. — Каковы мои полномочия в случае вооруженного нападения? — спросил я. — Выдержка прежде всего. Суметь отличить реальное нападение от местных инцидентов и не дать им перерасти в войну. Но будьте в боевой готовности. В случае нападения сами знаете, что делать…» В мемуарах К.А.Мерецкова об этом эпизоде нет ни одного слова о подготавливаемой Директиве №1. Выходит, что нарком вечером 21.6.41 еще не думал заняться разработкой этого документа... В чем-то похожий разговор произошел днем 21.6.41 в Прибалтике, который запомнил В.П.Агафонов (начальник связи 11-й армии): «…Не слишком ли вы открыто сосредоточились у границы? - спросил командующий округом Ф.И.Кузнецов. - Как бы на той стороне не пронюхали об этом. Не избежать тогда неприятностей. - Мы все сделали, чтобы наши перемещения не вызывали подозрений. Просто соединения оставили лагерь в порядке учений, - ответил И.Т.Шлемин. - Руководство одобрило? - Есть решение Военного Совета армии. - Мне доложили, что и боеприпасы выданы войскам. - Выданы. - Пожалуй, поторопились. Осторожнее с ними. Один случайный выстрел с нашей стороны немцы могут использовать как повод для любых провокаций. - Понимаем. Люди строго предупреждены. …Кузнецов нервно то надевал, то снимал перчатки: «Запутанная обстановка. Страшно запутанная...» Какая же запутанная ситуация, если была Диренктива ГШ от 18.6.41 о приведении войск 1-го эшелона армий прикрытия в боевую готовность?! Или ее не было? Вечером 21 июня объявляется боевая тревога по войскам Либавского гарнизона. Подразделения 67 сд после объявления о выходе на учения направились на боевые позиции. Поскольку в спецсообщениях и в «Планах прикрытия…» говорилось о возможных высадках вражеских десантов, то 21. 6.41 в 16-05 подготовлено распоряжение: «…Все аэродромы на островах Эзель и Даго, не занятые авиацией, немедленно привести в негодное состояние, завалить крупными камнями, деревьями, пнями и т.п. тяжелыми предметами, но не нарушать земляного покрова. Исполнение донести 25 июня 1941 г. Заместитель командующего ПрибОВО генерал-лейтенант Софронов» За двенадцать часов до войны устанавливается срок исполнения 25.6.41 г. Автор: aKtoR |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| военный архив |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 19. ПВО | ezup | Военный архив | 0 | 09.09.2018 21:08 |

| Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 15) | ezup | Военный архив | 0 | 30.07.2018 09:51 |

| Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 13 | ezup | Военный архив | 0 | 16.07.2018 22:39 |

| Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 7) | ezup | Военный архив | 0 | 21.11.2017 10:40 |

| Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 3) | ezup | Военный архив | 0 | 25.07.2017 23:58 |

Линейный вид

Линейный вид