RUFOR.ORG

»

Полигоны Нью-Мексико (часть 3)

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

Вскоре после создания Невадского ядерного полигона там начались интенсивные испытания ядерных и термоядерных зарядов. До запрета на атмосферные ядерные испытания в 1963 году здесь, по официальным американским данным, выросло 100 «ядерных грибов». В Неваде не только испытывались новые боеголовки, но и происходила отработка боевого применения уже принятых на вооружение ядерных зарядов и учения с применением ядерного оружия, в которых задействовались тысячи военнослужащих. Для изучения поражающих факторов ядерных взрывов и защиты от них в районе испытаний в 50-60-е годы активно работали инженерно-сапёрные части американских вооруженных сил, возводящие как жилые здания, так и многочисленные фортификационные сооружения. На различном удалении от эпицентра устанавливались образцы техники и вооружения. В этом отношении американцы превзошли все страны «ядерного клуба». На полигоне подрывались ядерные фугасы, осуществлялись пуски тактических ракет, стреляло «ядерное» артиллерийское орудие. Но чаще всего бомбы сбрасывали с тактических и стратегических бомбардировщиков, что, несмотря на кажущуюся простоту такого способа применения, породило ряд технических проблем.

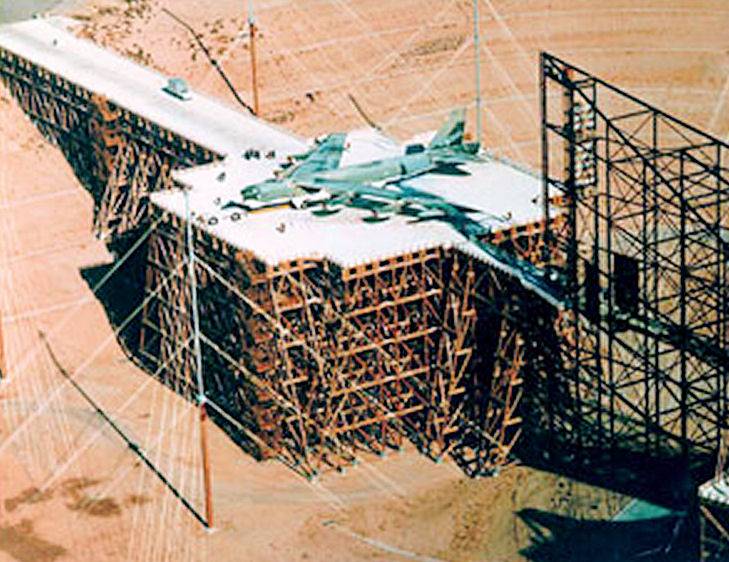

Подготовка к боевому применению ядерного оружия всегда была делом ответственным и сложным, а первые ядерные бомбы с примитивными, и не всегда надёжными схемами автоматики требовали в этом отношении повышенного внимания и принесли немало беспокойства своим создателям и испытателям. Так, в целях безопасности при нанесении ядерных ударов по японским городам в августе 1945 года окончательная сборка ядерных бомб велась в воздухе, уже после того как бомбардировщики удалились на безопасное расстояние от своего аэродрома. В 50-е годы в США даже создали урановую бомбу «пушечного» типа, в которой вообще не было электрических схем. Запуск ядерной реакции происходил после удара об поверхность земли обычного контактного взрывателя, принципиально аналогичного тем, что использовались в крупнокалиберных свободнопадающих авиабомбах. По замыслу конструкторов, такая схема инициирования заряда должна была если не исключить, то свести к минимуму вероятность отказа ядерного боеприпаса. Хотя в больших количествах этот тип бомбы из-за низкого весового совершенства и недопустимо малого КПД не производился, данное направление в проектировании ядерных зарядов очень ярко характеризует степень технической надежности первых ядерных боеприпасов. По разным оценкам от 10 до 20 % ядерных испытаний, проводимых в 40-60-е годы в США, закончились неудачей, либо проходили с отклонениями от проектных данных. Ядерные заряды нескольких авиационных бомб, в силу неправильной работы автоматики или ошибок проектировщиков, были рассеяны на местности после срабатывания взрывчатого вещества, предназначенного для запуска цепной реакции. По мере раскручивания маховика ядерных испытаний, ВВС США срочно потребовалась хорошо оборудованная авиабаза, где можно было бы в подходящих условиях хранить и вести работы с ядерными бомбами. На первом этапе для этого использовали одну их взлётно-посадочных полос на территории Невадского полигона. Но из-за возможного радиационного заражения в результате неудачного испытания размещать на постоянной основе бомбардировщики-носители ядерных бомб, строить капитальные сооружения для персонала, арсеналов и лабораторий здесь не стали. Возводить специально для этого новую авиабазу в Неваде было неразумно, и командование ВВС озаботилось выбором уже существующих объектов. При этом авиабаза, где должны были базироваться участвующие в испытаниях бомбардировщики, необходимо было расположить на безопасном расстоянии, исключающем воздействие радиоактивных осадков, в то же время расстояние от полигона до авиабазы базирования должно было быть не слишком большим, дабы самолету с ядерным оружием на борту не приходилось преодолевать значительные расстояния над густозаселёнными районами. Кроме того, сама авиабаза, где предполагалось производить различные манипуляции с ядерными материалами, должна соответствовать различным, зачастую весьма противоречивым требованиям. Для взлета и посадки дальних бомбардировщиков и тяжелых военно-транспортных и самолётов-заправщиков требовалась протяженная взлётно-посадочная полоса с твёрдым покрытием. На базе были необходимы укреплённые хранилища и оборудованные лабораторные корпуса, мастерские и инфраструктура жизнеобеспечения. Поблизости желательно было иметь транспортные магистрали, по которым могла осуществляться доставка тяжелых крупногабаритных грузов и больших объёмов строительных материалов. Большинству этих требований соответствовала авиабаза «Холломан», расположенная неподалёку от полигона «Уайт Сандз», где 16 июля 1945 года состоялось первое ядерное испытание. Однако ракетный полигон и авиабаза «Холломан» под завязку загрузили испытаниями новых ракет и авиационных боеприпасов. Поэтому выбор пал на Kirtland Air Force Base – авиабазу «Киртленд», расположенную недалеко от города Альбукерке в Нью-Мексико. Своё название авиабаза получила в честь полковника Роя Киртленда – одного из первых американских военных лётчиков. До получения в 1941 году официального статуса авиабазы в этом районе находилось несколько частных аэродромов, самым крупным их которых был аэропорт Альбукерке. После начала Второй мировой войны для строительства авиабазы правительство США перевело эти земли в государственную собственность. Первым военным самолетом, приземлившимся здесь 1 апреля 1941 года, был бомбардировщик Douglas B-18А Bolo, созданный на базе военно-транспортного DС-2.  Бомбардировщик B-18 Впрочем, B-18 не получил большого распространения в ВВС США и основными самолётами, для которых на авиабазе «Киртленд» готовили экипажи, стали тяжелые бомбовозы B-17 Flying Fortress и B-24 Liberator. Продолжительность подготовки пилотов и штурманов составляла от 12 до 18 недель. Поскольку современные бомбардировщики были в дефиците, пилоты учились летать на бипланах PT-17 и устаревших лёгких одномоторных бомбардировщиках A-17, после чего отрабатывали навыки пилотирования на двухмоторных AT-11 и В-18А. Большое внимание уделялось полётам в тёмное время суток. На этих же уже не соответствовавших современным требованиям бомбардировщиках обучали штурманов-бомбардиров и бортовых стрелков. После обучения экипажи пересаживались на В-17 и В-24. Сброс практической 100 фунтовой бомбы M38A2 с учёбно-тренировочного бомбардировщика АТ-11 Для отработки практических навыков бомбометания в 10 километрах восточней аэродрома на местности соорудили кольцевую мишень, состоявшую из нескольких колец. Диаметр внешнего круга составляет около 900 метров, внутреннего – 300 метров. Именно по этой мишени осуществлялось учебное бомбометание практическими бомбами M-38 с зарядом чёрного пороха и мелкодисперсным порошком синего цвета, дававшими при падении хорошо видимые синие султаны. Сдавшими экзамен считались экипажи, которым удавалось положить не менее 22% бомб во внутреннее кольцо. Эта кольцевая мишень, использовавшаяся и в послевоенное время, хорошо сохранилась до наших дней и отлично видна на спутниковых снимках. Спутниковый снимок Google Earth: кольцевая мишень в окрестностях аэродрома «Киртланд» Командование ВВС США после вступления страны в войну очень ответственно относилось к процессу боевой подготовки и не жалело на это средств. В ходе тренировки и сдачи экзаменов на один экипаж полагалось использовать не менее 160 практических и фугасных бомб. Для бомбометания полноценными фугасными авиабомбами в 1943 году в 20 км к юго-востоку от аэродрома на территории 3500 м² построили 24 цели, имитирующие города, промышленные объекты и корабли. К моменту окончания Второй мировой войны в учебном центре под Альбукерке только для полётов на бомбардировщиках В-24 было подготовлено 1750 пилотов и 5719 штурманов-бомбардиров. Вначале 1945 года в лётной школе начали подготовку экипажей дальних бомбардировщиков B-29 Superfortress, которые в дальнейшем принимали участие в ударах по Японии. На этапе реализации «Манхэттенского проекта», ещё до первого ядерного взрыва, авиабаза «Киртланд» играла важную роль в доставке материалов и оборудования в Лос-Аламос. Именно в «Киртленде» шла подготовка экипажей для первого боевого применения ядерного оружия. На этой авиабазе была сооружена первая «ядерная яма» с гидравлическим подъёмником, предназначенная для загрузки крупногабаритных ядерных бомб в бомбоотсеки дальних бомбардировщиков. Бомбардировщик 4925-й испытательно-тестовой эскадрильи на «ядерной яме» Два бомбардировщика В-29 из состава 4925-й испытательно-тестовой группы, базировавшейся на авиабазе 16 июля 1945 года, приняли участие в операции «Тринити», наблюдая за ядерным взрывом с высоты 6 000 метров. Немаловажной была роль самолётов с «Кирленда» в ядерной бомбардировке Японии. Ядерные заряды из лаборатории в Лос-Аламосе сначала доставили на авиабазу в Нью-Мексико, а затем их на военно-транспортном самолёте С-54 отправили в порт Сан-Франциско, где перегрузили на борт крейсера USS Indianapolis, направляющегося в Тиниан. Участие в программе создания ядерного оружия наложило отпечаток на будущее авиабазы. В годы войны американское военное ведомство приобрело обширный участок земли к западу от авиабазы. Первоначально там испытывались секретные на тот момент зенитные снаряды с радиовзрывателем, многократно повышавшие вероятность поражения воздушных целей. После войны сюда переехал из Лос-Аламоса «Отдел Z», занимавшийся созданием ядерных боеприпасов. После окончания Второй мировой дальнейшие перспективы авиабазы «Киртленд» некоторое время были неопределенны. В конце 1945 года сюда начали перегонять излишки авиатехники, образовавшиеся после окончания боевых действий. Если учебно-тренировочные PT-17 и Т-6 пользовались неплохим спросом для использования в роли машин сельхозавиации и спортивных самолётов, а транспортные С-54 активно приобретали авиакомпании, то несколько сотен поршневых бомбардировщиков и истребителей в «Киртленде» пустили «под нож». В итоге близость «Киртленда» к Невадскому полигону, переезд организаций, ответвленных за создание ядерного оружия, и готовая инфраструктура – всё это стало причинами того, что здесь была создана база, где специалисты Sandia National Laboratories – «Сандийской национальной лаборатории» министерства энергетики США совместно с Исследовательским отделом ВВС США занимались созданием, подготовкой к испытаниям и совершенствованием авиационных ядерных боеприпасов. Для «Отдела Z», ответственного за проектирование, монтаж, хранение и полевые испытания элементов ядерных зарядов, на авиабазе создали особо охраняемую зону, где также хранили немногочисленные на тот момент готовые атомные бомбы. 1фераля 1946 года авиабаза «Киртланд» получила статус лётно-испытательного центра. Сюда вернулись В-29 58-го бомбардировочного крыла. Самолёты этой авиационной части задействовались в ядерных испытаниях и отрабатывали методику применения и безопасного обращения с атомными бомбами. В начале 1947 года на базе сформирован особый саперный батальон для помощи в сборке и обслуживании атомных бомб. Помимо В-29 в составе специально созданной 2758 –й экспериментальной эскадрильи имелись: бомбардировщики B-25 Mitchell, истребители F-80 Shooting Star, F-59 Airacomet, F-61 Black Widow, военно-транспортные C-45 Expeditor и C-46 Commando. В 1950 году авиационный парк «ядерной» эскадрильи пополнили бомбардировщики В-50 и истребители F-84 Thunderjet. В июле и августе 1946 года персонал и авиатехника с авиабазы «Киртланд» и специалисты «Отдела Z» приняли участие в операции «Перекрёсток» - первых послевоенных ядерных взрывах на тихоокеанском атолле Эниветок. По мере раскрутки маховика «холодной войны» роль авиабазы в Нью-Мексико всё больше возрастала. Кроме «Отдела Z» здесь размещались и другие организации, участвовавшие в создании и испытаниях атомных бомб. Авиабаза «Киртланд» в конце 40-х стала основным объектом ВВС США, где велась подготовка к применению ядерного оружия. Для этого на авиабазе начали строительство комплекса «Сандия» с многочисленными подземными сооружениями. В 1952 году «Отдел Z» объединили со специальным подразделением ВВС, в результате чего появился Air Force Special Weapons Center (AFSWC) – «Центр специального оружия ВВС». Спутниковый снимок Google Earth: хранилище ядерного оружия «Манзано» В феврале 1952 года в районе бывших выработок в горе Манзано в 9 км на юго-восток от Альбукерке завершилось строительство хорошо укреплённого подземного хранилища ядерных боезарядов. Хранилище, известное как «Объект Манзано», расположено на территории площадью 5,8 х 2,5 км. На базе хранения «Манзано», функционирующей и в настоящее время, может быть размещено несколько тысяч ядерных боезарядов. Один из многочисленных «ядерных» бункеров на базе хранения ядерных зарядов «Манзано» На спутниковых снимках видно, что в горе Манзано имеется несколько десятков входов в укреплённые подземные бункеры. Именно здесь теперь хранятся основные запасы ядерного оружия и расщепляющихся материалов, имеющиеся на авиабазе «Киртленд». Спутниковый снимок Google Earth: «ядерные» бункеры и площадки для подготовки боезарядов неподалёку от ВПП авиабазы «Киртланд» В прошлом ядерные боеголовки также хранились на объекте «Сандия» и в ядерных бункерах в 1 км к югу от ВПП авиабазы. Рядом с «ядерными» бункерами имеются бетонные ангары, где осуществляются различные манипуляции с ядерными зарядами, и площадки с «атомными» ямами для подвески «специальных» авиационных боеприпасов на авиационные носители. Все эти объекты до сих пор поддерживаются в рабочем состоянии.  Главным исследовательским инструментом киртлендского «Центра специального оружия» стала 4925-я испытательная авиационная эскадрилья, пилоты которой временами выполняли весьма рискованные задания. Так, во время испытаний атомных и водородных бомб на тихоокеанских атоллах и в Неваде самолёты 4925-й авиагруппы неоднократно пролетали сквозь облака, образовавшиеся после взрывов, с целью получения проб и определения уровня опасности радиационного загрязнения. Также специалисты AFSWC участвовали в экспериментах по проведению высотных ядерных взрывов, для чего использовались зенитные и авиационные ракеты. Одной из наиболее сложных задач, выполненной пилотами, задействованных в работах по ядерной тематике, стала отработка и натурные испытания 19 июля 1957 года на Невадском ядерном полигоне неуправляемой авиационной ракеты Genie с ядерной боеголовкой W-25 мощностью 2 кт. Впоследствии этой НАР вооружались перехватчики: F-89 Scorpion, F-101B Voodoo, F-102 Delta Dagger и F-106А Delta Dart .  В первой половине 60-х годов в 4925-й авиационной группе был весьма пёстрый состав авиатехники: по два бомбардировщика В-47 и В-52 и три истребителя F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter и даже итальянский Fiat G-91. Первоначально пилоты и самолёты 4925-й авиационной группы привлекались как к самим испытаниям авиационных ядерных боеприпасов, так и к наблюдению, ведению фото-киносъёмки ядерных взрывов и забору проб воздуха над полигоном. В связи с высокой загруженностью 4925-й авиационной группы в дополнение к ней в «Киртланде» сформировали 4950-ю тестово-оценочную авиагруппу. На технику и личный состав этого подразделения возложили обязанности по наблюдению и фиксации результатов взрывов и забор проб на больших высотах. Высотный разведчик RB-57D-2 в процессе забора проб воздуха над ядерным полигоном Для высотных полётов над ядерными полигонами в 4950-й авиагруппе использовались специально модифицированные разведчики RB-57D-2 Canbera. После вступления в силу договора, запрещающего атмосферные ядерные испытания, 4925-ю и 4950-ю авиагруппы ликвидировали. Часть техники и личного состава передали во вновь сформированную 1211-ю тестовую эскадрилью. Высотный "разведчик погоды" WB-57F на авиабазе «Киртланд» Официально задачей эскадрильи была разведка погоды, однако фактически основной функцией экипажей самолётов RB-57D-2, переименованных в WB-57F, стало слежение за соблюдением условий договора в СССР и наблюдение за французскими и китайскими ядерными испытаниями. Активное использование самолётов WB-57F продолжалось до 1974 года, после чего их передали на хранение в «Дэвис-Монтан», а 1211-ю эскадрилью расформировали. Вспомогательной миссией авиабазы «Киртланд» стала подготовка пилотов для ВВС Национальной гвардии. Обычно в авиационные части Национальной гвардии США передавали не самую новую авиатехнику, уже послужившую в ВВС. В 1948 году 188-е истребительно-бомбардировочное авиакрыло национальных гвардейцев получило бомбардировщики A-26 Invader и истребители P-51 Mustang. Истребитель F-86A Sabre на авиабазе «Киртланд» В январе 1950 года к «Мустангам», базировавшимся на авиабазе, добавились F-86A Sabre, поступившие в 81-е истребительное авиакрыло. Эта авиационная часть стала первой, получившей серийные истребители со стреловидным крылом. Зоной ответственности 81-го авиакрыла была «Зона ПВО Альбукерке». Истребитель F-100, установленный на авиабазе «Киртланд» в качестве памятника Однако в связи с большой загруженностью авиабазы ядерной тематикой и по соображениям секретности уже мае 1950 года истребители перевели на авиабазу «Мозес Лайк» под Вашингтоном, но время от времени на авиабазе на непродолжительный срок размещались истребительные эскадрильи. Чаще всего это были истребители Национальной воздушной гвардии, на которые в основном возлагались обязанности по обеспечению ПВО континентальной части США. Для испытаний новых самолётов-носителей ядерного оружия в 1948 году на авиабазе была сформирована 3170-я авиагруппа «специального оружия». В авиагруппу первой в ВВС поступили стратегические бомбардировщики B-36 Peacemaker. В ожидании прибытия этих огромных самолётов взлётно-посадочную полосу серьёзно реконструировали и удлинили. Торжества на авиабазе «Киртланд» по поводу прибытия первого B-36А Peacemaker В-36, оснащенный шестью поршневыми двигателями с толкающими винтами, стал первым американским межконтинентальным и последним, серийно строившимся поршневым бомбардировщиком. Во многом это был уникальный самолёт, в котором использовались очень необычные технические решения. На последней модификации B-36D к поршневым двигателям добавили 4 турбореактивных, работавшие на авиационном бензине. B-36 является самым крупным по размаху крыла и высоте серийным боевым самолётом за всю историю мировой авиации. Размах крыла В-36 превышал 70 метров, для сравнения – размах крыла бомбардировщика B-52 Stratofortress – 56 метров. Очень даже не маленькая "Суперкрепость" - четырёхмоторный бомбардировщик В-29 смотрелся рядом с гигантом В-36 очень скромно.  В-36 рядом с бомбардировщиком В-29 Максимальный вес бомбовой нагрузки на В-36 достигал 39000 кг, а оборонительное вооружение состояло из шестнадцати 20-мм пушек. Дальность с полезной нагрузкой 4535 кг, сброшенной на полпути, составляла 11000 км. Несколько машин модификации B-36H переделали в носители крылатых ракет GAM-63 RASCAL. На базе В-36 строились дальние высотные разведчики RB-36, которые в первой половине 50-х, до появления в ПВО СССР зенитно-ракетных комплексов совершили несколько разведывательных полётов над советской территорией. Существовал построенный в единственном экземпляре NB-36H – самолёт я ядерной энергетической установкой. Серийное производство B-36J завершилось в 1954 году. Версия с турбореактивными двигателями YB-60 проиграла более перспективному В-52 и серийно не строилась. Всего, с учётом опытных и экспериментальных экземпляров было построено 384 самолёта. При этом в 1950 году стоимость серийного B-36D составляла астрономическую по тем временам сумму - $4,1 млн. Эксплуатация В-36 завершилась в феврале 1959 года. Незадолго до этого, 22 мая 1957 года произошёл инцидент, который мог иметь непредсказуемые последствия. Бомбардировщик B-36, перевозивший термоядерную бомбу с авиабазы «Биггс», при подлёте к авиабазе «Киртланд» «потерял» её. Водородная бомба упала в семи километрах от диспетчерской вышки авиабазы и всего в 500 метрах от склада «специальных» боеприпасов. От удара об землю произошла детонация обычного взрывчатого вещества бомбы, которое в нормальных условиях запускает ядерную реакцию плутониевого ядра, однако ядерного взрыва, к счастью, не произошло. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 7,6 метра и глубиной 3,7 метра. При этом радиоактивная начинка бомбы была рассеяна на местности. Радиационный фон на расстоянии нескольких десятков метров от воронки достигал 0,5 миллирентген. С учётом того, что дело происходило в самый разгар «холодной войны», термоядерный взрыв, случись он на важнейшей для «Стратегического авиационного командования» авиабазе, где складировалась значительная часть американского ядерного оружия, мог бы иметь самые тяжелые для всего мира последствия. ХB-47 Stratojet В середине 1951 года в «Киртланд» для освоения и отработки применения ядерного оружия прибыл прототип реактивного бомбардировщика ХB-47 Stratojet. Этот самолёт с максимальной скоростью 977 км/ч на тот момент являлся самым быстрым американским бомбардировщиком. В связи с этим командование ВВС США надеялось, что «Стратоджеты» смогут уклоняться от встреч с советскими перехватчиками. Разведывательные RB-47K часто вторгались в воздушное пространство СССР и просоветски ориентированных стран, но высокая скорость не всегда помогала. Несколько самолётов были перехвачены и сбиты. В период с 1951 по 1956 год с бомбардировщиков B-47 на испытаниях неоднократно сбрасывались атомные и водородные бомбы. По мере того как электронные элементы стали играть всё большую роль в системах ядерного оружия ВВС США понабился опытно-испытательный центр, где помимо разработки можно было бы на месте производить испытания компонентов ядерных зарядов и в ходе натурных экспериментов имитировать процессы, происходящие в ходе ядерных взрывов. В 1958 году для этого в окрестностях авиабазы началось создание специального испытательного комплекса. Здесь, кроме отработки компонентов ядерных бомб, проводились опыты, в ходе которых выяснялось воздействие поражающих факторов ядерного взрыва, таких как жесткое радиационное излучение и электромагнитный импульс на различные образцы техники и вооружения.  Бомбардировщик Б-52 на испытательном стенде для проверки воздействия электромагнитного импульса Через специально построенный огромный стенд в 60-70-е годы прошли практически все принятые на вооружение боевые самолёты тактической, морской и стратегической авиации. В том числе такие гиганты как В-52 и В-1. Вслед за подписанием Договора о запрете ядерных испытаний в космосе, в атмосфере и под водой в 1963 году на базе лаборатории AFWL было создано Defense threat reduction Agency (DASA) – «Агентство по исследованию угроз», куда передали большую часть исследований и опытно-конструкторских работ.  Начиная с 1961 года на объекте «Сандия» разрабатывались ядерные боеголовки для морских боеприпасов, и велась их адаптация для морских носителей. В связи с этим на авиабазе в Нью-Мексико частыми гостями были самолёты палубной авиации. Палубный штурмовик A-7 Corsair II, установленный в качестве памятника Так как натурные ядерные испытания в «трёх средах» были под запретом, пришлось расширять лабораторную базу, где можно было бы моделировать различные физические процессы. В связи с этим ядерный комплекс на авиабазе «Киртланд» сильно разросся в юго-восточном направлении. Здесь, начиная с 1965 года, велись работы по проверке живучести подземных командных пунктов и ракетных шахт к сейсмическому воздействию. Для этого на различном расстоянии от фортификационных сооружений под землёй подрывали крупные заряды обычной взрывчатки. При этом колебания почвы иногда ощущались в радиусе до 20 км. Ядерная лаборатория в «Киртланде» внесла большой вклад в адаптацию ядерных бомб для носителей: F-4 Phantom II , F-105 Thunderchief , F-111 Aardvark и B-58 Hustler. Здесь также сопрягали ядерные боеголовки с крылатыми и баллистическими ракетами и противоракетами: AGM-28 Hound Dog , AGM-69 SRAM, LGM-25C Titan II и LGM-30 Minuteman, LIM-49 Spartan. Спутниковый снимок Google Earth: авиабаза «Киртланд», красным помечены зоны, где хранится или в прошлом хранилось ядерное оружие или его элементы В 1971 году объект «Сандия», инженеры которого создавали компоненты и вели сборку ядерных боеголовок и подземный комплекс «Манзано», где осуществлялось хранение ядерных боеприпасов, и велась подготовка специалистов для различных родов войск, занимавшихся обслуживанием ядерного оружия, вывели из подчинения Министерства энергетики США и передали ВВС. Что позволило организационно включить эти объекты в состав авиабазы «Киртланд». В связи, с этим командование ВВС США получило возможность оптимизировать расходы на содержание инфраструктуры и улучшить контроль территории. Продолжение следует… По материалам: Автор: Линник Сергей |

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| военный архив |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Полигоны Нью-Мексико (часть 5) | ezup | Военный архив | 0 | 28.02.2017 00:47 |

| Полигоны Нью-Мексико (часть 4) | ezup | Военный архив | 0 | 24.02.2017 17:35 |

| Полигоны Нью-Мексико (часть 2) | ezup | Военный архив | 0 | 15.02.2017 00:53 |

| Полигоны Нью-Мексико (часть 1) | ezup | Военный архив | 0 | 15.02.2017 00:49 |

| Ракетные полигоны США. Часть 2-я | ezup | Армии мира | 0 | 19.02.2016 12:19 |

Линейный вид

Линейный вид