RUFOR.ORG

»

«Уралбомбер». Первый четырехмоторный "стратег" Третьего рейха

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

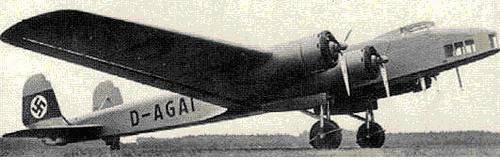

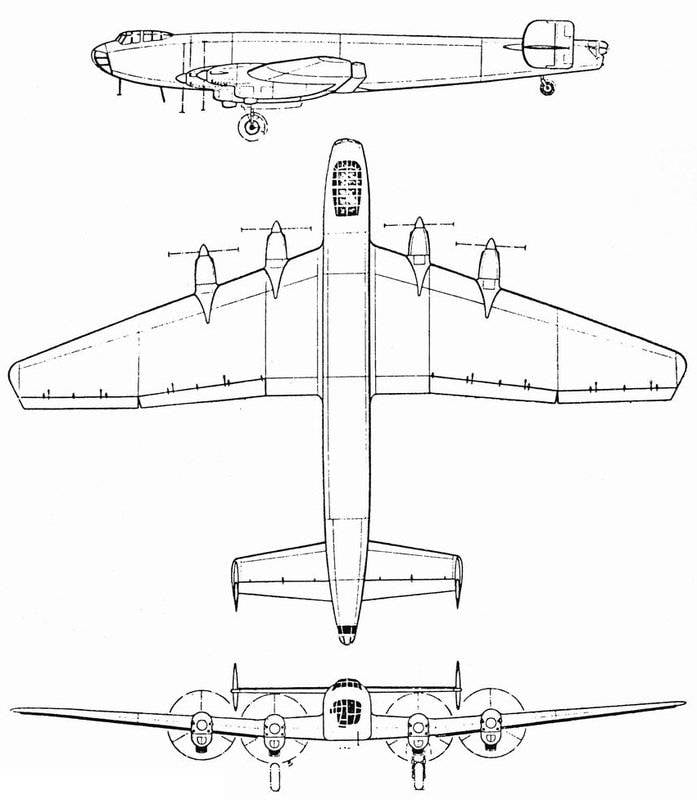

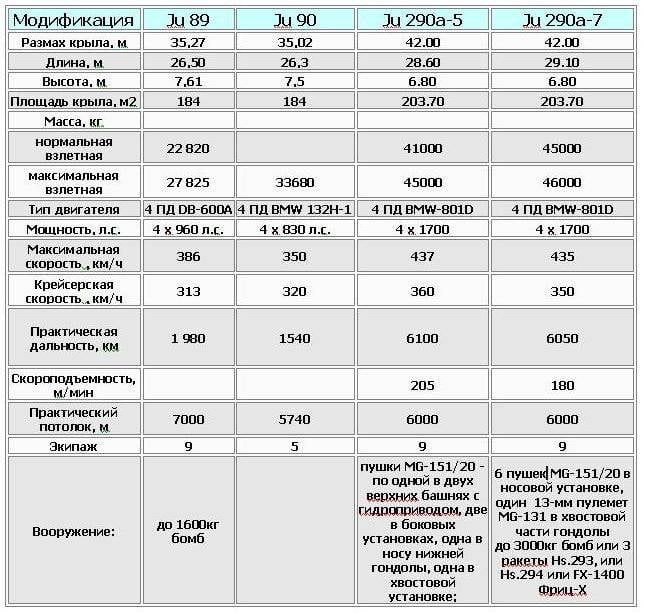

Этот тевтонский «монстр» с угловатой и грубой внешностью встречается в отечественных архивных документах всего один раз, но, право, его необычность стоит того, чтобы о нем рассказать. Четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Dornier Do-19 был построен в единственном экземпляре, совершил первый полет в 1936 году, и серийно не строился. В 1939 году единственный летный прототип Do 19V1 был переделан в транспортный и даже короткое время использовался в этом качестве во время польской компании. На Восточном фронте его не было, и быть не могло. И тем не менее – 24 августа 1941 года парой И-153 из состава 192 иап ПВО Ленинграда был «сбит» в районе Рябово именно «До-19». Но, не будем торопить события и начнем с самого начала. Возможность воссоздания стратегической авиации стала обсуждаться в Германии в 1934 году. Уже тогда проявилась проблема выбора между тактической и стратегической авиацией, не потерявшая своей остроты вплоть до 1944 года. Тяжелый бомбардировщик – дорогая игрушка, эквивалент нескольких фронтовых, а ресурсы воюющей страны всегда ограничены. Наиболее активным лоббистом «стратегов» был первый начальник генерального штаба Люфтваффе Вальтер Вефер, считавший, что Рейху в любом случае нужен самолет, способный дотянуться до промышленных центров неприятеля. Надо сказать, что Вальтер Вефер был достаточно интересной фигурой нацистской Германии, чтобы рассказать о нем чуть поподробнее. Военную службу Вальтер Вефер начал в кайзеровской армии в 1905. В 1914 воевал на Западном фронте в должности командира взвода. В 1915 Веферу было присвоено звание капитана, и он был направлен в Генеральный штаб, где, несмотря на свой невысокий чин, проявил себя как способный тактик и организатор. В 1917 Вефер стал адъютантом генерала Эриха Людендорфа и в дальнейшем приобрел репутацию одного из лучших учеников Людендорфа. После окончания 1-й мировой войны Вефер продолжил службу в управлении личного состава рейхсвера, где снискал большое уважение командующего вооруженными силами Веймарской республики генерал-полковника Ханса фон Зеекта. В 1926 Веферу было присвоено звание майора, а в 1930 - полковника. В 1933 он стал начальником управления военно-учебных заведений. Военный министр Третьего рейха генерал Вернер фон Бломберг, понимая нужду создававшихся Люфтваффе в компетентных руководителях, перевел в это ведомство своих лучших штабных офицеров, среди которых был и Вефер. В его адрес Бломберг заметил, что армия теряет будущего начальника Генерального штаба. Вефер (к этому времени уже генерал-лейтенант) в невероятно короткие сроки вник во все проблемы Люфтваффе и определил приоритетные направления их развития. В отличие от других штабных офицеров, он понял, что Гитлер не стремился взять у Франции и Великобритании реванш за поражение в «великой войне». Фюрер считал, что главным стратегическим противником «третьего рейха» в борьбе за завоевание «жизненного пространства» (Lebensraum) станет Россия. Руководствуясь этими соображениями, Вефер организовал Люфтваффе в расчете на стратегическую воздушную войну с Советским Союзом, считая гораздо более важным (исходя из необходимости экономии людских и материальных ресурсов рейха) уничтожение вражеского оружия на предприятиях, его производящих, чем на полях сражений. Он был уверенным в необходимости наличия у Германии тяжелого бомбардировщика, имеющего достаточную дальность полета, для уничтожения целей в советских промышленных районах и, более того, способного достичь Уральских гор, находящихся в 1500 милях от ближайшего к границам СССР немецкого аэродрома. Он сумел в итоге убедить и Геринга, и Мильха в необходимости создания тяжелых бомбардировщиков дальнего действия, способных достичь указанных целей. В результате в 1934 году Рейхсминистерство авиации Германии (RLM) сформировало требования к новому четырехмоторному бомбардировщику который должен был превзойти лучший тяжелый бомбардировщик того времени- советский ТБ-3. Согласно заданию самолет должен был представлять собой свободнонесущий моноплан с убирающимися шасси, который должен быть способен доставить 2,5 т бомб к целям на Урале или в Шотландии. Проект получил звучное название «Уралбомбер». Вот что писал в своих воспоминаниях А. Шпеер (рейхсминистр вооружения Германии), про потенциальные цели для ««Уралбомбера»: «Мы помнили об уязвимых местах в энергохозяйстве России. По нашим данным там отсутствовала налаженная система противовоздушной обороны… В Советском Союзе производство электроэнергии было сосредоточено в нескольких пунктах, расположенных, как правило, на обширной территории промышленных зон. Так, например, Москву снабжала электроэнергией находящаяся в верховьях Волги электроцентраль. А ведь согласно полученным сведениям, 60 % всех необходимых для оптической и электротехнической промышленности приборов производилось в Москве…Достаточно было обрушить град бомб на электростанции, как в Советском Союзе встали бы сталелитейные заводы и полностью приостановилось бы производство танков и боеприпасов. Поскольку многие советские электростанции и заводы были построены с помощью немецких фирм, мы располагали всей технической документацией». Интересный факт… Московские авиазаводы строились специалистами фирм «Юнкерс» и «Дорнье», и именно этим фирмам летом 1935 года Вальтером Вефером были переданы спецификации на новый самолет, предназначенный для бомбардировок советских заводов. К слову, указанные фирмы уже провели предварительные исследования проекта, на основе которых технический департамент и готовил спецификации. В начале осени на каждой из компаний были заказаны по три опытных самолета, получивших обозначение Do-19 и Ju-89.  Создание Do-19 рассматривалось фирмой «Дорнье» как приоритетная задача, работы по этому самолету велись столь интенсивно, что уже чуть больше чем через год со времени получения технического задания была завершена сборка первого опытного образца Dо-19 V1. Самолет совершил свой первый полет 28 октября 1936 г. Естественно, огромное влияние на немецких конструкторов оказал советский ТБ-3 (созданный в 1930 г.). По аналогии с ним, Do-19 был также выполнен как свободнонесущий моноплан со средним расположением крыла. Цельнометаллический фюзеляж как и на ТБ-3 имел прямоугольное поперечное сечение и состоял из трех частей: носовой, средней (до переднего лонжерона крыла) и задней (от второго лонжерона крыла). Средняя и задняя части фюзеляжа крепились к центроплану на болтах. Крыло, подобно крылу ТБ-3, было большой толщины с широкой хордой имело двухлонжеронную конструкцию с гладкой работающей обшивкой. К силовым элементам крыла крепились мотогондолы четырех двигателей воздушного охлаждения Брамо 109 322 J2, мощность которых составляла 715 л.с. каждый. Винты были трехлопастные металлические VDМ изменяемого в полете шага. Мотогондолы внутренних двигателей были оборудованы отсеками, в которых убирались в полете основные стойки шасси (хвостовое колесо убиралось в фюзеляж). Бомбардировщик мог развивать скорость 315 км/час. Следует сказать, что Do-19 VI имел автопилот "Аскания-Сперри" - впервые среди бомбардировщиков. В тот период такого устройства не имел ни один самолет ни Германии, ни других стран мира. Экипаж самолета включал девять человек (командир, второй пилот-штурман, оператор бомбометания, радист и пять стрелков), в модификации Do-19 V2 иногда сообщается о численности экипажа - 10 человек. Для размещения бомбовой нагрузки в фюзеляже имелся отсек, оборудованный кассетными бомбодержателями. Общий вес бомб составляя 1600кг (16 бомб по 100 кг или 32 бомбы весом 50 кг каждая). Если первый опытный образец Dо-19 V1 летал без оборонительного вооружения, то на втором и третьем опытных образцах и на серийных самолетах предполагалось иметь весьма мощное по тем временам оборонительное вооружение в составе четырех стрелковых установок: • одна установка с 7.92-мм пулеметом MG 15 в носовой башне бомбардира, • две башенные установки с 20-мм пушками МG151/20 сверху и снизу фюзеляжа, • одна установка с 7.92-мм пулеметом в хвостовой части фюзеляжа. Башенные установки были весьма оригинальными- двухместными, по конструкции они напоминали корабельные артиллерийские башни: один стрелок управлял башней- по горизонту, другой пушками — по вертикали. Однако, эта башня , проектируемая параллельно с самолетом, оказалась более тяжелой и громоздкой, чем можно было принять. Статические испытания показали, что установка башен потребует значительного усиления конструкции центральной секции фюзеляжа. Кроме того, башни создавали большое аэродинамическое сопротивление, а их вес значительно увеличивал и без того завышенный взлетный вес самолета. Проблема веса особенно сказалась на скорости полета самолета: с двигателями Bramo 322Н-2 и башнями она составляла 250 км/ч I и высоте 2000 м, что ни в косм случае не устраивало командование Люфтваффе (ТБ-3 образца 1936 г. летал со скоростью 300 км/ч на высоте 3000 м). Поэтому вооружение на V1 не монтировалось. V2 был запланирован под ВМW-132F мощностью 810лс на взлете и 650лс на номинале. Вооружение планировалось установить только на VЗ. Но поскольку никакой другой башни для установки не было, а летные характеристики должны были быть приемлемыми, то Дорнье предложил более мощную серийную модель Do-19a с четырьмя двигателями Bramo 323А-1 “Fafnir” мощностью 900 л.с на взлете и 1000 л.с. на высоте 3100 м. Естественно, в перспективе все-таки планировалась установка более легких башен. Взлетный вес Do-19a оценивался в 19 тонн, скорость до 370 км/ч и дальность до 2000 км; высота в 3000 м набиралась за 10 минут, а потолок в 8000 м.  Однако эти планы не были реализованы: судьба самолета была напрямую связана с его идейным отцом- генералом Вальтером Вефером, и после его гибели в авиационной катастрофе 3 нюня 1936 г. программа создания «Уральского» бомбардировщика постепенно была свернута. Приемник Вефера генерал-лейтенант Альберт Кессельринг, решил пересмотреть программу "Уралбомбера". Штаб люфтваффе уже разработал основные параметры гораздо более перспективного тяжелого бомбардировщика. Требования на такой "Бомбардировщик А" были переданы Хейнкелю, который начал работу над Проектом 1041, нашедшим воплощение в He-177. Кессельринг заключил, что для войны в Западной Европе достаточен меньший по размеру двухмоторный бомбардировщик. Основная цель люфтваффе определялась скорее на тактическом, чем на стратегическом уровне. Учитывая ограниченные возможности немецкой авиапромышленности, тяжелый бомбардировщик мог производиться только в ущерб истребителям и тактическим бомбардировщикам. Таким образом, несмотря на протесты Техническом департамента, 29 апреля 1937 года все работы по Уралбомберу были официально прекращены.  Однако, несмотря на официальное распоряжение о прекращении работ по Do-19 в связи с отсутствием решения о запуске его в серийное производство, испытания самолета продолжились. Было проведено 83 испытательных полетов, но в итоге приняли решение пустить на слом все построенные (строящиеся) самолеты Do-19 и вычеркнуть из планов все проектные работы по созданию дальних бомбардировщиков. Многие эксперты считают, что при создании люфтваффе исключение из программы развитияавиации четырехмоторных тяжелых бомбардировщиков явилось одной из самыхфатальных ошибок. Адмирал Лаас (президент объединения немецкой авиапромышленности) 1 ноября 1942 года написал генерал-фельдмаршалу Мильху "Обе они [машины Do-19 и Ju-89] при условии постоянного совершенствования превзошли бы по летным данным американские и английские дальние бомбардировщики". Однако, подобное развитие событий маловероятно. Скорее всего Германия в середине тридцатых годов могла бы получить, подобно СССР с его ТБ-3, армаду быстроустаревающих «стратегов», которые было бы проблематично применить против стратегических объектов на территории Советского Союза имевшего весьма неплохую систему объектовой ПВО. Если все-таки сравнивать с английскими бомбардировщиками, то максимум, что можно было получить из Do-19 при условии постоянного совершенствования, так это такое же летающее недоразумение как Шорт Стирлинг, с которым немецкий «стратег» был похож даже внешне.  В итоге, почти готовый Do-19V2 и наполовину собранный V3 были отправлены на слом. Do-19V1 сохранился, в 1939 году был переделан в транспортный самолет и принят в состав люфтваффе. Он использовался в польской кампании, затем его следы теряются. Нет ни подтверждений, что этот самолет попал на Восточный фронт, ни документов доказывающих обратное. И все-таки факт сбития Do-19V1 в небе Ленинграда вызывает сомнения. Следует помнить, что в первый период войны у летчиков были серьезные проблемы с идентификацией самолетов противника. В частности во многих докладах фигурировали сбитые Не-100 и Не-112, чего в принципе быть не могло. Поэтому и «опознать» Do-19 "сталинские соколы" могли в любом другом непривычно большом самолете.  Модификация: Do.19 V-1 Размах крыла, м : 35.00 Длина, м: 25.45 Высота, м: 5.80 Площадь крыла, м2 : 155.00 Масса, кг пустого самолета :11875 Масса, кг нормальная взлетная : 18500 Тип двигателя: ПД Bramo (Сименс)-322Н-2 Мощность, л.с. : 4 × 715 Максимальная скорость , км/ч : 374 Крейсерская скорость , км/ч : 350 Боевая дальность, км : 1600 Максимальная скороподъемность, м/мин : 295 Практический потолок, м: 5600 Экипаж : 4 Вооружение стрелковое (не устанавливалось) 1 × 7,92-мм МG-15 в носовой башне, 1 × МG15 на открытой хвостовой турели, верхняя и нижняя башни с механическим приводом и с 1 × 20мм MG FF бомбовая нагрузка, кг : 3000 Источники: У. Грин «Крылья Люфтваффе (боевые самолеты третьего рейха)» Авиация и космонавтика 1996 №11-12 "Наука и техника" Мороз С.Г. «Падение «железного орла» Шунков В. «Самолеты Германии Второй мировой войны» owl-99 «Фантомы» неба Великой Отечественной» Автор Эдуард Решетников

|

|

|

|

|

#2 |

|

|

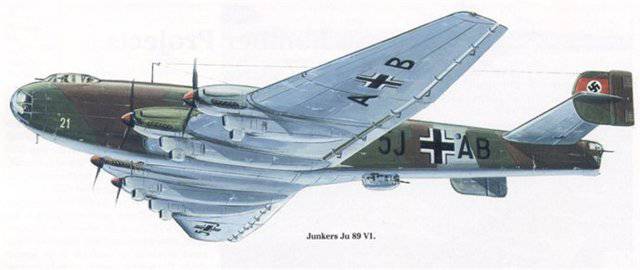

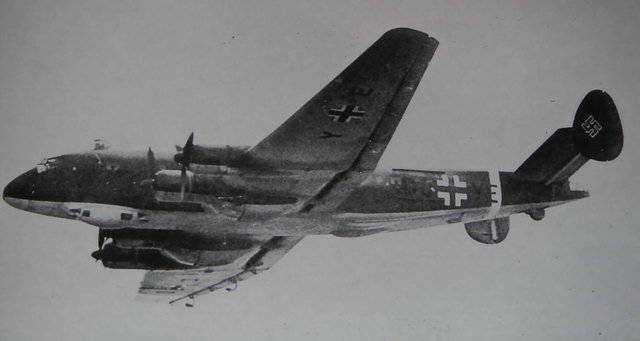

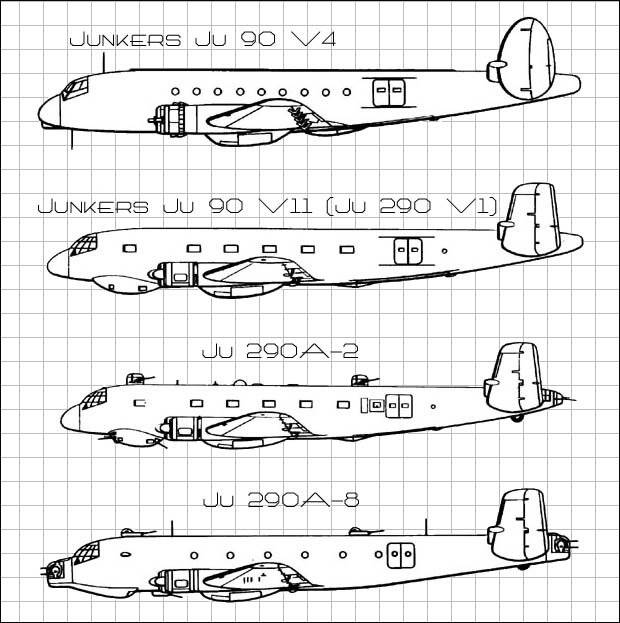

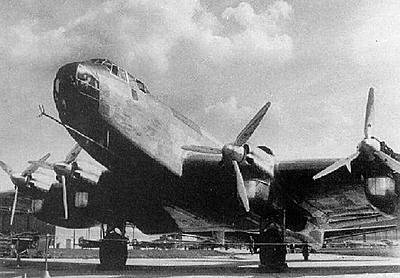

Летом 1935 года Дорнье и Юнкерc получили от Вальтера Вефера (первый глава штаба ВВС) спецификации на дальний тяжелый бомбардировщик. Согласно заданию, самолет должен был представлять собой свободнонесущий моноплан с убирающимися шасси, который должен быть способен доставить 2,5 т бомб к целям на Урале или в Шотландии. Проект получил звучное название «Уралбомбер». Про работы фирмы Дорнье мы уже рассказывали в статье «Уралбомбер». Первый четырехмоторный "стратег" Третьего рейха». На «Юнкерсе» же работы по данной теме вел Эрнст Циндель, широко использовавший опыт, полученный при создании Ju 86. Фирма «Юнкерс» предложила Люфтваффе свой четырехмоторный бомбардировщик Ju 89, первый полет опытного образца которого состоялся в декабре 1936 г. Этот и собранный в начале 1937 г. второй образцы использовались для летных испытаний и не имели вооружения, в то время как третий опытный образец уже представлял собой полноценный бомбардировщик. Он имел оборонительное вооружение и был оборудован для размещения 1600 кг бомб в обширных бомбовых отсеках в средней части фюзеляжа. Сам фюзеляж представлял собой дюралюминиевый монокок квадратного сечения, набор которого состоял из шпангоутов, стрингеров и гладкой металлической обшивки. Крыло состояло из пяти секций. Центроплан выполнялся за одно целое с фюзеляжем и имел пять лонжеронов. Внутренняя секция консоли имела пять основных и два вспомогательных лонжерона, а внешняя четыре основных и три вспомогательных. Закрылки были типа "двойного крыла Юнкерса" и состояли из двух секций.  Самолет имел цельнометаллическое разнесенное хвостовое оперение. Регулируемый в полете стабилизатор имел размах 11,29 м, по его концам крепилось вертикальное оперение. Рули высоты подвесного типа, как и элероны. Трехстоечное колесное шасси было выполнено убирающимся, при этом основные стойки шасси убирались назад в обтекатели средних моторных установок, а хвостовое колесо убиралось в фюзеляж. Силовая установка состояла либо из четырех двигателей Юнкерс Jumo-211А, либо четырех Даймлер-Бенц DB-600A; 12-цилиндровых жидкостного охлаждения мощностью 960 л.с. каждый. Для самолета с полетным весом почти 28 т эта мощность двигателей была явно недостаточна. Поэтому не удивительно, что максимальная скорость полета составляла всего лишь 365 км/ч, а крейсерская — 312 км/ч. И хотя фирма «Юнкерс» выполнила основное требование, касавшееся дальности полета, ей было предложено принять меры к повышению скорости полета самолета. Предусматривался экипаж из девяти человек: двух пилотов, радиста, бомбардира-бортинженера и пяти стрелков. Оборонительное вооружение состояло из одного пулемета в носовой части фюзеляжа, такого же пулемета в хвостовой установке и пушек в верхней и нижней управляемых гидравлически двухместных башнях. В бомбоотсеке на вертикальной подвеске можно было разместить 16*100 кг или 32*50 кг бомб.  Первые два опытных самолета Ju 89-V1 и V2 уже находились в высокой степени готовности, когда 3 июня 1936 г генерал-лейтенант Вефер погиб в авиакатастрофе. Преждевременная смерть главного сторонника тяжелых бомбардировщиков привела к приходу на его пост Альберта Кессельринга, который выступал против строительства стратегической авиации на данной стадии развития люфтваффе, что шло в ущерб тактической авиации это стало главной причиной прекращения работ по Ju 89. Начальный этап второй мировой войны вроде бы подтвердил правоту оппонентов Вефера: состав авиационного парка Люфтваффе оказался почти оптимально адаптированным к ведению «блицкрига», и немецкая авиация на этом этапе добилась больших успехов. Но после того как война приняла форму затяжного противоборства, отсутствие у Люфтваффе дальних бомбардировщиков стало ощущаться. Расположенные на том же Урале и в Западной Сибири советские предприятия относительно спокойно выпускали в колоссальных количествах оружие, боевую технику и боеприпасы, а противодействовать этому Германия не могла. Но, не будем углубляться в данной статье в тему альтернативной истории.  Между тем, настойчивые требования Технического департамента, в лице инспектора бомбардировочной авиации генерала Курта Пфлюгбейля, позволили продолжить работы над опытными машинами. Одновременно была пересмотрена вся программа "Уралбомбера". Циндель испытывал сомнения в возможности продолжения программы, так как пересмотр требований привел в ноябре 1936 г (всего за несколько недель до первого полета Ju 89-V1) к появлению новых спецификаций к так называемому бомбардировщику А. В результате главный конструктор сделал запрос на использование узлов Ju 89-V3 для изготовления коммерческого транспортного самолета. Ju 89-V1 полетел в декабре 1936 г. Он был оснащен четырьмя двигателями Jumo-211A мощностью 1075 лс при 2300 оборотах и винтами Юнкерс-Гамильтон. Во время испытаний выявилась некоторая курсовая неустойчивость. Поэтому шайбы оперения увеличили по площади. Одновременно под внешними двигателями были установлены дополнительные воздухозаборники.  Ju 89-V2 приступил к испытаниям в начале 1937 г. Он отличался установкой четырех двигателей DB-600A мощностью по 960 лс при 2350 оборотах и винтами VDM. К этому времени уже начались работы по переделке третьего Ju 89-V3 в транспортный Ju.90. V3 должен был получить макеты двухместных башен Маузера, и они уже были смонтированы на самолете, когда от РЛМ поступило разрешение на использование крыльев, двигателей, шасси и оперения для выпуска Ju 90-V1. Летные испытания Ju 89-V1 и V2 продолжались до официального прекращения программы 29 апреля 1937 г. Оба послужили для испытаний в рамках работы по коммерческому самолету. Летом 1938 г на Ju 89-V1 были установлены два рекорда по поднятию грузов на высоту (5000 кг на 9318 м и 10 000 кг на 7246 м), хотя официально и утверждалось, что рекорды установлены на Ju 90-V1. Позже опытные самолеты были переделаны в транспортные и в таком виде использовались во время высадки в Норвегии в составе КG.z.b.V.105. Самолет проекта Юнкерс Ju 90 стал своего рода «побочным продуктом» программы создания , так и не попавшего в серийное производство четырехмоторного тяжелого бомбардировщика Ju 89. Э. Циндель, начал в инициативном порядке разработку пассажирского варианта еще в апреле 1936 г. А в январе 1937 г. работы были санкционированы рейхсминистерством авиации, и проект получил обозначение Ju 90.  При этом было поставлено условие отказаться от предусмотренных для Ju 89 моторов Jumo 211 или DB 600, которые полностью резервировались для боевой авиации, в пользу двигателей другого типа. Новый самолет унаследовал от «Уралбомбера» общую схему цельнометаллического низкоплана с двухкилевым оперением и убирающимся шасси, но получил новый фюзеляж с пассажирским салоном, рассчитанным на 40 чел. Первый прототип Ju 90V1 пришлось оборудовать двигателями DB 600С (1100 л.с.) — на момент принятия решения рейхсминистерства авиации о запрете применения таких моторов его постройка зашла слишком далеко, чтобы вносить изменения. Винты были трехлопастные, металлические, изменяемого в полете шага. С такой винтомоторной группой самолет развивал максимальную скорость 410 км/час. (В то время немецкий истребитель Ме-109 летал с максимальной скоростью 468 км/час, а советский И-16 тип 5 - 454 км/час.) Запаса топлива хватало для полета на дальность 3000 км. Расположенные в крыле топливные баки были оборудованы приспособлениями для быстрого слива горючего в случае вынужденной посадки или пожара.  В общей сложности построили 18 Юнкерс Ju 90 — 8 прототипов и 10 серийных пассажирских самолетов следующих модификаций: Ju 90А-1 — двигатели BMW 132Н-1 (830 л.с). Экипаж — 4 чел. Вместимость — 38-40 чел. Для авиакомпании «Люфтганза» заказано 8 самолетов, но поставлено лишь 7 — последняя машина в апреле 1940 г. поступила в люфтваффе. Ju 90Z-3 — 14-цилиндровые двигатели воздушного охлаждения «Пратт энд Уитни» «Твин Уосп» (1200 л.с). Заказано 2 самолета для южноафриканской авиакомпании, но после начала Второй мировой войны машины, ещё находившиеся в постройке, конфискованы люфтваффе. Юнкерс Ju 90 представлял собой весьма удачный пример создания пассажирского самолета на базе конструкции бомбардировщика. Если бы не война, машины этого типа, наверняка, заняли бы заметное место на дальних пассажирских линиях. Но в итоге немногочисленным выпущенным Ju 90 пришлось служить в качестве военно-транспортных и «понюхать пороху».  Боевым дебютом для него стала операция «Везерюбунг». В ней принимало участие 5 мобилизованных самолетов этого типа, сведенных в отряд 4./KGr.z.b.V 107. Машины перебрасывали личный состав и грузы в Норвегию. В мае 1941 г. три самолета, взятых у «Люфтганзы» (вместе с гражданскими экипажами) обеспечивали перевозки в Ирак для поддержки мятежа Рашида Али. Помимо этого, два Ju 90 использовались в качестве буксировщиков тяжелых десантных планеров Мессершмитт Me 321. В феврале-мае 1942 г. все имеющиеся в строю Ju 90 (как военные, так и все ещё остававшиеся у «Люфтганзы») привлекались для снабжения окруженных соединений вермахта под Демянском. В ноябре 1942 г. они участвовали в переброске частей вермахта в Тунис. В начале января 1943 г. 7 самолетов Ju 90 вошли в состав отряда LTS 290 (известного также как «отряд четырехмоторных транспортных самолетов» Viermotorige-Transportstaffel). В том же месяце отряд перебросили в район Сталинграда для снабжения окруженной армии Паулюса. С марта по июль 1943 г. LTS 290 действовал на Средиземноморском ТВД, базируясь в Гроссето (Италия), затем был передислоцирован в Германию, осуществляя полеты в интересах верховного командования вермахта. В декабре 1943 г. этот отряд переименовали в LTS 5. Весной 1944 г. его Ju 90 (в строю оставались три машины этого типа) обеспечивали эвакуацию немецких войск из Крыма. В августе 1944 г. самолеты Ju 90 передали в отряд 14./TG 4, осенью 1944 г. работавший на линиях сообщения с оккупированной Грецией. К концу войны в составе Люфтваффе ещё числилось два Ju 90, после поражения Германии сданные на слом. Ju-90 был очень неплохим для своего времени пассажирским самолетом, но в условиях начавшейся второй мировой войны для Люфтваффе, основного потребителя авиатехники в Германии, требовался военно-транспортный самолет. Поэтому фирма «Юнкерc» еще раз переконструировала самолет. Его седьмой опытный образец Ju-90V-7, совершивший первый полет в начале 1941 года, был оборудован опускаемой подфюзеляжной рампой, существенно ускорявшей погрузку и выгрузку солдат и военных грузов, а двигатели заменены BMW-801A мощностью 1600 л.с. Этот вариант самолета обозначался также как Ju-90S, позже ему было присвоено обозначение Ju-290V-l, и он стал прототипом для первой чисто военной модификации Ju-290A.  Общая длина фюзеляжа нового самолета увеличилась с 26,5 до 28,7 м. Это позволило улучшить устойчивость машины на курсе и восстановить центровку, нарушенную вследствие установки более мощных и тяжелых двигателей. Одновременно была усилена центропланная секция крыла. К этому времени Ju 290 планировалось использовать в качестве транспортного самолета и морского дальнего разведчика. Следующий опытный самолет получил удлиненный фюзеляж по образцу V7 и небольшую нижнюю гондолу слева под фюзеляжем. В ней располагалась пушка МG-151/20, стрелявшая вперед, и пулемет МG-131 назад. За кабиной была установлена гидравлически управляемая башня с пушкой МG-151/20, а третья МG-151/20 была в хвостовой кабине стрелка. В боковых окнах была предусмотрена установка двух пулеметов МG-131.  Подготовка серийного производства Ju 290A началась в Бернбурге в первые месяцы 1942 г. Серийный выпуск составил примерно 60-70 машин. За двумя Ju 290A-0 были построены военные транспортные самолеты Ju 290A-1, а обозначения от Ju 290A-2 до Ju 290A-9 давались различным вариантам разведывательных самолетов. Наиболее интересной серийной модификацией был носитель управляемого оружия- Ju 290A-7, полетевший весной 1944 г. Он отличался бульбообразным остеклением носовой части увеличенным составом оборонительного вооружения до семи 20 мм пушек и одного 13 мм пулемета. Под крылом были смонтированы два держателя ЕТС и еще один под фюзеляжем. На каждом можно было подвесить 1000 кг бомбу, или управляемые ракеты Хеншель Нs.294 и FХ-1400 Фриц-Х. Максимальный взлетный вес возрос до 46 000 кг, максимальная скорость на высоте 5800 м составила 435 км/ч, а дальность полета 5800 км. Исключением из серии разведчиков стал пассажирский транспортный самолет Ju 290A-6, рассчитанный на 50 пассажиров и переданный в I/КG.200. Данное подразделение отвечало за перевозку спасающихся нацистских преступников, и кого привез в Барселону Ju 290A-6 так, и осталось загадкой. Тем не менее, самолет остался в Испании, и в мае 1950 г был приобретен у союзной комиссии по распределению имущества бывшего противника. После ремонта и замены протектированных баков из "буны" на металлические, Ju 290A-6 поступил в Эскуэло Супериор де Виело в Саламанце. Во время учений он взаимодействовал с флотом, а также использовался для перевозок. В середине 50-х годов самолет незначительно пострадал в аварии, но из-за отсутствия запчастей его пришлось списать. В конце 1943 г началась работа над новой модификацией базовой конструкции Ju 290B-1, который наконец расстался с грузовой аппарелью и предназначался исключительно на роль морского разведчика и дальнего высотного бомбардировщика. Т.е. круг замкнулся, и машина ведущая свою родословную от Ju 89, пройдя путь через транспортные и пассажирские варианты, вновь становилась стратегическим бомбардировщиком. Вся бомбовая нагрузка размещалась на внешних держателях. Конструкция Ju 290B-1 была усилена, а кабины стали герметичными. В носу и хвосте были установлены герметизированные башни Борзиг с четырьмя пулеметами МG-131 в каждой, на фюзеляже были две герметичные башни с парой пушек МG-151/20 в каждой, под фюзеляжем размещалась управляемая дистанционно башня с парой МG-151/20. Для этой башни был оборудован прицельный пост на месте нижней гондолы. Летная палуба должна была быть герметизирована, опыты с гермокабинами проводились в Праге. Экипаж должен был состоять из восьми человек. Оборонительное вооружение предполагалось по образцу А-7. Опытный Ju 290B-1 полетел летом 1944 г без гермокабин, с деревянными макетами башен. Еще до завершения работ с Ju 290B-1 было решено запустить вместо него в серию новый вариант,Ju 290B-2. Он отличался отсутствием герметизации башен и кабины, установкой боковых пушек МG-151, заменой хвостовой башни МG-131V стрелковой установкой под две пушки МG-151/20 по образцу А-8. Хотя в Бернбурге началась работа над предсерийными Ju 290B-2, ситуация с поставками стратегического сырья заставила прекратить подготовку к серийному производству Ju 290. Это также привело к прекращению работ по еще нескольким проектам, включая тральщик Ju 290-MS с магнитной обмоткой и сокращенным оборонительным вооружением; дальний разведчик и транспортник Ju 290C; бомбардировщики Ju 290D и Е. Ju 290C подобно Ju 290B-2 должен был получить двигатели BMW-801Е и новую грузовую рампу со встроенной башней с двумя МG-151/20. Ju 290D был в целом подобен Ju 290C, за исключением установки вместо фюзеляжных баков системы наведения для ракет Нs.293. Ju 290E получал внутреннюю подвеску 4*2500 кг бомб или 40*250 кг. Планировалось, что первые серии Ju 290E будут оснащаться двигателями BMW-801Е, а основная серийная модель получит Jumo-222А-3/B-3, максимальный взлетный вес составит 60 500 кг. А последней разработкой серии этих машин стал самолет Ju 390 — увеличенный вариант Ju 290 с размахом крыла 55,35м и с шестью двигателями BMW 801D мощностью по 1268 кВт (1700 л.с.). Два опытных образца самолета были построены и испытаны в 1943 году. Стартовав из Франции, Ju 390 достиг американской территории чуть севернее Нью-Йорка и, не совершая посадки, вернулся обратно. Тем не менее, дальнейшего развития самолет не получил. Боевая карьера Ju 290 оказалась не очень богатой. Первое боевое применение Ju 290А — доставка грузов в блокированный Сталинград зимой 1942/43 г. С марта 1943г. их стали использовать для перевозки грузов в Тунис. С ноября 1943 г. Ju 290 начали осуществлять патрулирование в Северной Атлантике, наведение подводных лодок на суда союзников. Постепенно они вытеснили в этом качестве FW 200C, оставив им только ударные функции. Разведчик Юнкерса оказался очень хорошим в управлении и высоко оценивался экипажами. Разведчики не понесли ни одной потери из-за летных инцидентов, все потери были боевыми. Локатор "Хохентвиль" FuG 200 позволял с высоты 500 м обнаружить конвой за 80 км, а с высоты 1000 м за 100 км. Самолет выдавал подводным лодкам направление на конвой в течение нескольких часов до тех пор, пока с базы не поднимался в воздух следующий самолет. Несколько машин было переведено в I/КG.200, где они в составе 3-й эскадрильи занимались заброской агентов, для чего в фюзеляже был оборудован десантный люк. Кроме Ju 290A-6, после войны эксплуатировался еще один самолет. Это был обнаруженный после освобождения аэродрома Ружине под Прагой частично разобранный второй предсерийный Ju 290A-8. Вместе с ним были узлы от Ju 290B-2. Части самолетов были перевезены на завод Летов, двигатели и приборы были найдены в запасах бывших люфтваффе, после чего началась сборка Ju 290A-8. Так как винтов к Ju 290 так и не нашли, решили установить винты от Fw 190A, которые, несмотря на меньший диаметр, вполне подходили. Нижняя гондола и башни были сняты, передняя и задняя стрелковые установки закрыты. Самолет полетел в августе 1946 г уже как L-290 Орел. Он был предложен Чехословацким авиалиниям в качестве 48-местного пассажирского лайнера, но интереса к себе не вызвал. Потом самолет еще несколько лет находился в Летнани под Прагой, его пытались продать Израилю, но в конце концов в 1956 г он пошел на слом. Таким образом, судьбе было угодно распорядиться так, что ни один из самолетов Юнкерса так и не стал «Уралбомбером».   Источники информации: Грин Уильям. Крылья Люфтваффе (боевые самолеты третьего рейха). Козырев Вячеслав, Козырев Михаил. Америка-Бобмер // Крылья Родины. Морские самолеты палубного и берегового базирования Второй мировой войны // Моделист-конструктор. Мировая авиация 163. Автор Эдуард Решетников

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| ввс германии |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Американский "стратег" B-52 потерял часть двигателя в воздухе | ezup | Авиационные новости | 0 | 01.11.2019 00:12 |

| Новейший американский "стратег" B-21 Raider полетит в декабре 2021 года | ezup | Авиационные новости | 0 | 26.07.2019 16:13 |

| Бомбардировщик "Накадзима" G10N. Несостоявшийся "стратег" страны Ямато | ezup | История мировой авиации | 0 | 16.06.2019 23:46 |

| Криптоаналитики Третьего рейха. Окончание. Честь "Энигмы" | ezup | Военный архив | 0 | 27.11.2018 15:02 |

| Убийца "тигров" и "пантер". Как ИС-2 нокаутировал бронетехнику Рейха | ezup | Военный архив | 0 | 22.03.2017 00:07 |

Линейный вид

Линейный вид