RUFOR.ORG

»

Вооружённые силы России перед войной 1812 года

| Новая тема Ответить |

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |

|

|

#1 |

|

|

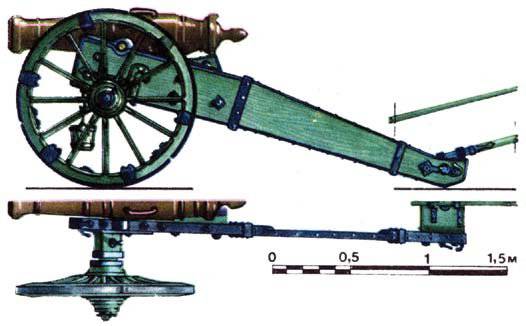

В начале XIX века русская армия считалась лучшей в Европе (соответственно и в мире). Русская пехота имела на вооружение лучшие в Европе образцы стрелкового и артиллерийского оружия, а в сочетании с боевыми русского солдата и «суворовской школы», это делало русскую армию сильнейшей военной силой континента. Опыт Итальянской и Швейцарской компаний Суворова, Средиземноморский поход Ушакова показали, что русское военное искусство стоит на высочайшем уровне и не уступает французскому, а в ряде моментов и превосходит. Именно в это время А. В. Суворов разработал принципы стратегического взаимодействия театров войны. По его мнению, главным способом войны было стратегическое наступление. Надо отметить, что идеи и действия Суворова внимательно изучались во Франции. Можно сказать, что Наполеон Бонапарт был в определённой мере «учеником» Суворова, переняв его наступательную манеру боя, манёвренную войну. В начале XIX века русская армия считалась лучшей в Европе (соответственно и в мире). Русская пехота имела на вооружение лучшие в Европе образцы стрелкового и артиллерийского оружия, а в сочетании с боевыми русского солдата и «суворовской школы», это делало русскую армию сильнейшей военной силой континента. Опыт Итальянской и Швейцарской компаний Суворова, Средиземноморский поход Ушакова показали, что русское военное искусство стоит на высочайшем уровне и не уступает французскому, а в ряде моментов и превосходит. Именно в это время А. В. Суворов разработал принципы стратегического взаимодействия театров войны. По его мнению, главным способом войны было стратегическое наступление. Надо отметить, что идеи и действия Суворова внимательно изучались во Франции. Можно сказать, что Наполеон Бонапарт был в определённой мере «учеником» Суворова, переняв его наступательную манеру боя, манёвренную войну.Суворов применил основные тактические идеи, которые потом будет использовать русская армия: наступление широким фронтом (сражение на реке Адда 15-17 апреля 1799 года), встречное сражение (битва при Треббии 6-8 июня 1799 года), действия рассыпным строем и колоннами (сражение при Нови 1 августа 1799 года). Практически в каждом сражении Суворов выступал, как новатор. Решительность, быстрота, натиск, чёткий расчёт и высочайший боевой дух суворовских «чудо-богатырей» приносили России одну победу за другой. В дальнейшем основы, заложенные П. А. Румянцевым и А. В.Суворовым, применялись другими русскими полководцами. Так учеником этих двух великих русских полководцев можно назвать Михаила Илларионовича Кутузова, генералом «суворовской школы» был Пётр Иванович Багратион и ряд других героев Отечественной войны 1812 года. Надо сказать, что поражение под Аустерлицем, как и неудачные итоги антифранцузских кампаний 1805, 1806-1807 гг. были связаны в первую очередь с не недостатками русской армии, подготовки её командного состава и солдат, а геополитическими причинами. Россия и император Александр шли на поводу у своих союзников (Австрии, Англии, Пруссии), играли в чужую игру. Александр послушался австрийских союзников и втянул армию в битву под Аустерлицем, хотя Кутузов был против этого сражения. Ещё раньше австрийцы не стали ожидать русских войск и вторглись в Баварию, в результате потерпели тяжёлое поражение. Кутузов, сохраняя армию, был вынужден совершить удивительный марш-манёвр протяжённостью в 425 км от Браунау к Ольмюцу, в ходе которого нанёс ряд поражений отдельным частям армии Наполеона. В 1806 году прусские вояки, совершили аналогичную ошибку. Полностью уверенные в свое непобедимости, они не стали ожидать русских войск и потерпели сокрушительное поражение в битве при Йене и Ауэрштедте. Русская армия вполне успешно сдерживала натиск врага, ряд сражений был завершён ничейным результатом. Это притом, что французской армией руководил Наполеон (после смерти Суворова лучший полководец Европы), а в русской армии не было руководителя такого уровня. Россия не потерпела сокрушительного военного поражения, обе армии были измотаны. И это с учётом того, что Россия не могла сосредоточить против врага все свои основные силы – шла русско-персидская война (1804—1813) и русско-турецкая война (1806-1812). Русская армия и флот к войне 1812 года не уступали вооружённым силам Франции в сфере вооружения, боевой подготовки, организации и применении передовых методов войны. Организация, устройство армии Пехота. В организации русской пехоты в 1800 – 1812 гг. можно выделить несколько этапов. В 1800-1805 гг. это время восстановления организации, которая соответствовала принципам линейной тактики. Император Павел преобразовал пехоту, сократив число егерских частей и увеличив число мушкетёрских полков. В целом пехота была сокращена с почти 280 тыс. человек до 203 тыс. Воинская комиссия 1801 года работала над установлением единообразия пехоты с целью улучшения управления в мирное и военное время. Для этого во всех полках (егерских, гренадёрских и мушкетёрских) установили трёхбатальонный состав, в каждом батальоне было четыре роты. При этом гренадёрские и егерские полки имели однородный состав. Мушкетёрские полки были усилены гренадёрскими батальонами, чтобы усилить их ударную мощь. Гренадёры были тяжёлой пехотой и считались ударной силой пехоты. Поэтому в гренадерские части традиционно брали самых рослых и физически крепких рекрутов. В целом общее число гренадёр было относительно невелико. Линейной (средней) пехотой были мушкетёры. Мушкетёрские полки основным видом русской пехоты. Лёгкую пехоту представляли егеря. Егеря часто действовали в рассыпном строю и вели огневой бой на максимальном расстоянии. Именно поэтому, часть егерей была вооружена редким и дорогим для того периода нарезным оружием (штуцерами). В егерские части обычно отбирали людей небольшого роста, очень подвижных, хороших стрелков. Одной из главных задач лёгкой пехоты в сражениях было уничтожение метким огнём офицеров и унтер-офицеров подразделений противника. Кроме того, приветствовалось, если солдаты были знакомы с жизнью в лесу, были охотниками, так как егерям часто приходилось выполнять разведывательные функции, быть в передовых дозорах, нападать на сторожевые пикеты противника. По штату мирного времени, мушкетёрские и гренадёрские полки имели 1928 строевых и 232 нестроевых солдата, по штату военного времени – 2156 строевых и 235 нестроевых солдат. Егерские полки имели единый штат – 1385 строевых и 199 нестроевых солдат. По штатам 1803 года в армии было 3 гвардейских полка, 1 гвардейский батальон, 13 гренадёрских, 70 мушкетёрских полков, 1 мушкетёрский батальон, 19 егерских полков. В гвардии числилось 7,9 тыс. солдат, 223 офицера, в полевых войсках – 209 тыс. солдат и 5,8 тыс. офицеров. Затем прошли некоторые преобразования, в результате к 1 январю 1805 года в пехоте стало 3 гвардейских полка. 1 гвардейский батальон, 13 гренадёрских полков, 77 пехотных (мушкетёрских) полков и 2 батальона, 20 егерских полков и 7 морских полков. Численность гвардии (без морской пехоты) установлена на уровне 8 тыс. человек, полевых войск – 227 тыс. человек. Второй период преобразований охватывает 1806-1809 годы. Это время была увеличена численность пехоты, в частности егерских частей. В 1808 году в составе пехоты было 4 гвардейских полка, 13 гренадёрских полков, 96 пехотных (мушкетерских) и 2 батальона, 32 егерских полка. По штатам в гвардии числилось 11 тыс. человек, в полевых войсках 341 тыс. при 25 тыс. подъемных лошадей. Правда, некомплект насчитывал 38 тыс. человек. В третий период преобразований – 1810-1812 гг., была завершена перестройка пехоты. Количественный и состав пехоты был значительно изменён и стал соответствовать современным требованиям. Гренадерские полки теперь имели 3 фузилёрных (пехотных) батальона, в каждом батальоне было 4 роты (3 фузилёрных и 1 гренадерская). Мушкетерские (пехотные) полки имели 3 пехотных батальона, в каждом батальоне было 3 мушкетерские роты и 1 гренадерская. Только Лейб-гренадерский полк имел 3 гренадерских батальона из гренадёрских рот. В егерских полках также ввели трёхбатальонный состав: каждый батальон состоял из 3 егерских рот и 1 гренадерской роты. Этим было установлено единство линейной пехоты.  К середине 1812 года русская пехота имела: 6 гвардейских полков и 1 батальон, 14 гренадерских полков, 98 пехотных, 50 егерских, 4 морских полка и 1 батальон. Общая численность гвардии возросла до 15 тыс. человек, а полевой пехоты до 390 тыс. Основной тактической единицей пехоты был батальон. Высшим тактическим соединением пехоты была дивизия, составленная из двух линейных (средних) и одной егерской бригад. Бригады были двухполкового состава. Позже появились корпуса двухдивизионного состава с приданными частями.  Кавалерия. Аналогичные (реформирование) шли и в кавалерии. Император Павел расформировал карабинерные, конно-гренадёрские и легкоконные полки. Общая численность кавалерии была сокращена с 66,8 тыс. человек до 41,7 тыс. человек. Преобразования практически не затронули тактическую конницу, которая оказывала непосредственную поддержку пехоте, а вот стратегическая кавалерия сильно пострадала. В 1801 году Воинская комиссия пришла к выводу, что необходимо усилить стратегическую конницу, которая обеспечивает господство на театре военных действий. Было принято решение увеличить число драгунских полков и усилить лёгкую кавалерию. Кавалерия. Аналогичные (реформирование) шли и в кавалерии. Император Павел расформировал карабинерные, конно-гренадёрские и легкоконные полки. Общая численность кавалерии была сокращена с 66,8 тыс. человек до 41,7 тыс. человек. Преобразования практически не затронули тактическую конницу, которая оказывала непосредственную поддержку пехоте, а вот стратегическая кавалерия сильно пострадала. В 1801 году Воинская комиссия пришла к выводу, что необходимо усилить стратегическую конницу, которая обеспечивает господство на театре военных действий. Было принято решение увеличить число драгунских полков и усилить лёгкую кавалерию. Состав полков не претерпел изменения. Кирасирские и драгунские полки имели по 5 эскадронов, под две роты в эскадроне. Гусарские полки имели 10 эскадронов, по 5 эскадронов в батальоне. Только добавили в кирасирские и драгунские полки по одному запасному эскадрону (его вскоре уменьшат до половинного состава), а в гусарские полки по два запасных эскадрона (уменьшат до одного). По штату 1802 года кирасирские полки имели 787 строевых и 138 нестроевых человек; драгунские – 827 строевых и 142 нестроевых; гусарские – 1528 строевых и 211 нестроевых. В последующие годы росло общее число кавалерии, увеличивалась численность драгунских, гусарских и уланских частей за счёт формирования полков и преобразования кирасирских. Преобладающим видом конницы стали драгуны, которые могли совершать глубокие марши и решать тактические задачи на поле боя. Была увеличена численность лёгкой кавалерии, что позволяло вести разведку на значительную глубину. Число кавалерийских полков выросло с 39 - в 1800 году до 65 - в 1812 году. Число гвардейских полков увеличилось, в эти же годы, с 3 до 5, драгунских с 15 до 36, гусарских с 8 до 11. Стали формировать уланские полки, в 1812 году их было 5. Число кирасирских полков с 1800 по 1812 гг., сократилось с 13 до 8. Штатная численность кавалерии в 1812 году составляла 5,6 тыс. человек в гвардии, в полевых войсках 70,5 тыс. Проведённые мероприятия не решили целиком задачу соответствия кавалерии тактики боя с помощью колонн и рассыпного строя. Соотношение кавалерийских полков к пехотным были примерно 1:3, правильнее было бы 1:2, чтобы 1 кавалерийский полк приходился на два пехотных. Правда, этот разрыв хотели покрыть за счёт казачьей конницы. Казаки могли вести, как тактическую, так и глубокую (стратегическую) разведку, действовать в составе пехотных соединений. Общая численность казачьих войск в 1812 году составляла 117 тыс. человек. Казачьи полки были пятисотенного состава, только два полка имели по 1 тыс. всадников. С помощью сил казаков численность кавалерии могли увеличить до 150-170 тыс. человек. Донское войско выставило к началу войны 64 полка и 2 конноартиллерийские роты. Кроме того, уже в ходе войны Донское войско дало 26 полков. Черноморское войско дало 10 полков, но фактически воевала только одна сотня (в составе лейб-гвардии казачьего полка), остальные части несли пограничную службу. Украинское, Уральское, Оренбургское казачьи войска выделили по 4 полка. Астраханское и Сибирское войска несли пограничную службу. Бугское и Калмыцкое войска дали по 3 полка и т. д. Во многом боеспособность кавалерии зависела от её конного состава. В 1798 году постановили приобретать ежегодно для каждого драгунского и кирасирского полка по 120 лошадей, а в гусарский – 194. Срок службы лошади был 7 лет. Для ежегодного пополнения 4 гвардейских и 52 армейских полков требовалось 7 тыс. лошадей. В дальнейшим рост кавалерии был затруднён нехваткой лошадей. Поэтому в запасных эскадронах часто нестроевыми лошадьми. Чтобы решить эту проблему правительство даже разрешало поставлять в армию не рекрутов, а лошадей, увеличило закупные цены. В начале 1812 года кирасирская лошадь стоила 171 рубль 7 копеек (в 1798 году было 120 рублей), драгунская – 109 рублей 67 копеек (в 1798 г. – 90 рублей), гусарская – 99 рублей 67 копеек (в 1798 г. – 60 рублей). К началу 1813 года стоимость лошадей ещё более возросла – до 240 – 300 рублей. Определённую помощь оказали пожертвования – в 1812 году так было получено 4,1 тыс. лошадей. Конский состав русской армии был лучше французского. Лошади отличались большей выносливостью, лучшей приспособленностью к местным условиям. Поэтому в русской армии не отмечены случаи массового падежа лошадей, несмотря на серьёзные трудности по снабжению фуражом, особенно в период отступления. Кавалерийские полки объединяли в высшие тактические соединения: дивизии и корпуса. В кавалерийской дивизии было три бригады, по два полка в каждой бригаде. В кавалерийском корпусе было две кавдивизии. В 1812 году было сформировано 16 кавалерийских дивизий: 3 кирасирских (по две бригады в каждой), 4 драгунских, 2 конно-егерских, 3 гусарских и 4 уланских (по три бригады в каждой). Артиллерия. По штату 1803 года в составе артиллерии было 15 батальонов: 1 гвардейский, 10 лёгких, 1 конный и 3 осадных. Численность – 24,8 тыс. солдат и офицеров. Артиллерия также претерпела ряд преобразований. К 1805 году артиллерия имела: 1 гвардейский батальон (4 пеших и 1 конная артиллерийские роты), 9 артполков по два батальона в каждом (в батальоне было 2 батарейных роты с полевыми орудиями и 2 лёгкие роты с полковыми пушками), 2 конных батальона (по 5 рот в каждом). Война 1805 года показала, что численность артиллерийского парка необходимо наращивать. Поэтому в этом году сформировали 2 артиллерийских полка и 6 рот, а 1806 году ещё 8 полков и 4 конных роты. Низшей тактической единицей была артиллерийская рота, а высшей - бригада, которую придавали дивизии. В 1806 году полковую и полевую артиллерию свели в 18 бригад, в 1812 году их было уже 28 (по числу пехотных и кавалерийских дивизий). Кроме того, сформировали 10 резервных и 4 запасных бригады, и 25 рот. Гвардейская бригада имела в своём составе 2 пешие батарейные, 2 лёгкие и 2 конные роты, полевые бригады – 1 батарейную и 2 лёгкие роты. Резервные бригады имели неодинаковый состав. Запасные бригады имели 1 батарейную и 1 конную роты, плюс 4 понтонные роты. Батарейные (тяжёлые) роты имели 12 орудий: 4 полупудовых единорога, 4 двенадцатифунтовых орудия средней пропорции и 4 двенадцатифунтовых орудия малой пропорции. Кроме того, каждой бригаде придавали 2 трёхфунтовых единорога. Лёгкая рота т имела 12 орудий: 4 двенадцатифунтовых единорога и 8 шестифунтовых пушек. Конные роты также имели 12 пушек: 6 двенадцатифунтовых единорогов и 6 шестифунтовых пушек. Для достижения большей манёвренности и самостоятельности, каждая рота имела свой обоз для перевозки боеприпасов и полевую кузню. На каждое орудие возили 120 боеприпасов: 80 ядер или гранат, 30 картечных и 10 брандскугелей (зажигательный снаряд). Численность орудийной прислуги составляла 10 человек на лёгкое орудие и 13 на тяжёлое. На каждое два орудия было по офицеру. К 1812 году полевая артиллерия имела 1620 орудий: 60 орудий гвардейской артиллерии, 648 батарейных орудий, 648 легких орудий и 264 конных орудия. Кроме того, было 180 орудий осадной артиллерии. Личный состав артиллерии насчитывал около 40 тыс. человек.  Полупудовый «единорог» образца 1805 года. Масса орудия — 1,5 т. длина ствола 10,5 калибра. Инженерные войска. К началу 19 столетия в состав инженерных войск входили: 1 пионерный (сапёрный) полк и 2 понтонные роты. По штату 1801 года в сапёрном полку было 2 минёрных и 10 пионерных рот численностью в 150 человек каждая. Полк имел 2,4 тыс. человек и более 400 подъемных лошадей. Две понтонные роты имели 2 тыс. строевых и нестроевых солдат, более 300 строевых и подъёмных лошадей. Каждая рота обслуживала 8 депо на 50 понтонов каждое. Воинская комиссия 1801 года, рассмотрев состояние инженерных войск, пришла к выводу, что число инженерных рот недостаточно. В 1803 годы был сформирован второй пионерный полк. С учётом того, что вскоре была понята необходимость связать артиллерийские части и инженерными соединениями, в 1806 году при формировании артбригад, стали включать в них по пионерной роте. Пионерные полки стали составляться из трёх батальонов. В 1812 году полки имели по 3 батальона четырёхротного состава, число пионерных рот довели до 24. Штат полка состоял из 2,3 тыс. человек. В 1804 году был создан понтонный полк численностью в 2 тыс. человек. Полк состоял из двух батальонов четырехротного состава, имел по штату 16 депо по 50 понтонов каждое. Обычно понтонные роты дислоцировались в крепостях. В 1809 году в Российской империи было 62 крепости: 19 – первого класса, 18 – второго, 25 - третьего. Их обслуживал инженерный штат в 2,9 тыс. человек. На каждую крепость приходилась одна артиллерийская рота (или полурота) и инженерная команда. К началу 1812 года русская армия насчитывала 597 тыс. человек: 20 тыс. гвардейцев, 460 тыс. полевых и гарнизонных войск, 117 тыс. иррегулярных войск.  Продолжение следует… Автор Самсонов Александр

|

|

|

| Новая тема Ответить |

| Метки |

| Россия |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Причина крушения СССР - страх перед войной | ezup | Исторические взгляды на развитие страны | 1 | 21.08.2019 19:19 |

| Вооружённые силы России. Итоги 2014 года | ezup | Военное дело и безопасность | 0 | 31.12.2014 01:45 |

| Материально-техническое обеспечение русской армии перед войной 1812 года. Часть 2 | ezup | Военная история России | 0 | 13.06.2012 09:28 |

| Материально-техническое обеспечение русской армии перед войной 1812 года | ezup | Военная история России | 0 | 13.06.2012 09:11 |

| Вооружённые силы России перед войной 1812 года. Часть 2 | ezup | Военная история России | 0 | 07.06.2012 09:33 |

Линейный вид

Линейный вид